「エイプリルフールにデルク・ハートフィールドで騙された件」

アメリカでデルク・ハートフィールドの全集を出版しようという機運が高まっているらしい。そんな記事が今日、目に止まった。

※※※※※※※※※

デルク・ハートフィールドが日本で紹介された時、当時の書店では問い合わせが殺到したという。書店員も寝耳に水の出来事で、なぜ急に、「デルク・ハートフィールド」なるアメリカ人作家の問い合わせが相次ぐのか、対応に窮したそうだ。

『僕は文章についての多くをデルク・ハートフィールドに学んだ』

デルク・ハートフィールドなるアメリカ人作家を国内で初めて紹介したのは、かの村上春樹氏である。時は1979年。インベーダーゲームが流行し、ウォークマンが発売され、第二次オイルショックがあり、サッチャーが女性初のイギリス首相に就任し、マザーテレサがノーベル平和賞を受賞した。1979年とはそういう年だったようだ。

村上春樹氏によれば、デルク・ハートフィールドという作家は全ての意味で不毛な作家だったという。『文章は出鱈目であり、テーマは稚拙だった。しかしそれにも関わらず、彼は文章を武器として闘うことができる数少ない非凡な作家の一人でもあった』

しかし、デルク・ハートフィールドは8年不毛な戦いを続けたのち、自害する。

『1938年6月のある晴れた日曜日の朝、右手にヒットラーの肖像画を抱え、左手に傘をさしたままエンパイア・ステートビルの屋上から飛び降りたのだ。彼が生きていたことと同様、死んだこともたいした話題にはならなかった』

ハートフィールドは多くの名言を残したが、その中でも村上春樹ファンが暗記しているくらい有名なものはおそらくこれだろう。

『文章をかくという作業は、とりもなおさず自分と自分をとりまく事物との距離を確認することである。必要なのは感性ではなく、ものさしだ』(「気分が良くて何が悪い?」1936年)

今再度、この名言を誦じてみると、これは小説を書く際、著者がいの一番に心得ていなくてはなるぬ重要事項であるということがわかる。

※※※※※※

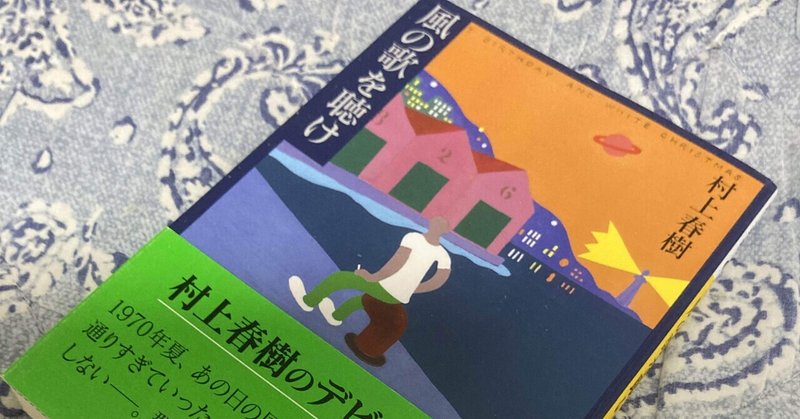

エイプリルフールに読むべき作品はこれしかないだろう、ということで手に取った村上春樹のデビュー作「風の歌を聴け」。改めて読んでみると、チャンドラーの作品並みの比喩や、ヘミングウェイの作品のような浮いた会話が乱れ飛ぶこの作品は、アメリカ文学のいいとこ取りのような文体のような気もする。しかし、一言で言えばその乾いた文体の虜になった多くの村上春樹ファンは「ノルウェイの森」を読んで困惑し、「ねじまき鳥クロニクル」を読んで絶望した。

この作品は、僕と鼠とジェイの物語であると同時に、デルク・ハートフィールドの物語でもある。「ジャンクリストフ」と「フランダースの犬」を愛し、「戦争と平和」には批判的だったハートフィールド。彼の代表作である「火星の井戸」が今になってハートフィールド全集の第一巻として発売されるそうだ。翻訳本は来年四月の発売予定だという。

※※※※※※※

俺が「風の歌を聴け」を初めて読んだのは学生時代だ。社会人として働くということが目前に迫っていた時期であったはずなのに、そういうイメージとはかけ離れた世界にいた。それは極めて限定されたところで、極めて自己中心的なところで、極めて閉鎖的なところだった。

あれから30年が経ち、改めて「風の歌を聴け」と対峙する。長い時間の中ですり減っていった自分を確認し、贅肉がついてしまった自分を確認する。通り過ぎていった過去と、おそらくはそれよりももう少なくなってしまった未来を天秤にかけ、大袈裟に言えば理想的な自分と今の自分との距離を物差しで計る。そして、物差しでは到底間に合わぬほど、絶望的な距離が離れていることに気がつく。

※※※※※※※

俺は来年四月に発売が予定された「デルク・ハートフィールド」の「火星の井戸」を間違いなくAmazonで予約すると思う。三十年の時を経てやっとその姿を見せる彼の作品とはどんなものなのだろう。俺はどちらかというとハートフィールドの半自叙的作品「虹のまわりを一周半」の方を読んでみたいのだけれど、ゆくゆくは出版されるであろうことを楽しみにしたい。

注『』は全て村上春樹「風の歌を聴け」より引用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?