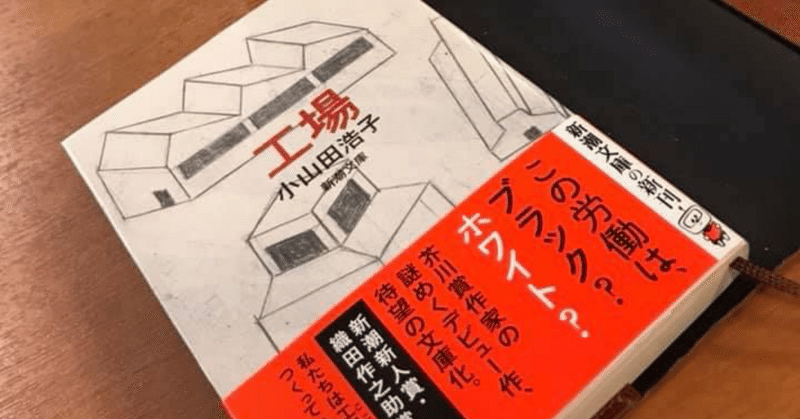

📕小山田浩子さんの描く現代社会の闇〜「工場」を読んで

『何だか自分と労働、自分と工場、自分と社会が、つながりあっていないような、薄紙一枚で隔てられていて、触れているのに触れていると認識されていないような、いっそずっと遠くにあるのに私が何か勘違いをしているような、そんな気分になってくる。私は何をやっているのだろう。二十年間生きてきて、まともに喋ることも、機械以上の労働をすることもできずにいる。私はシュレッダーを動かしているのではなく、シュレッダーの手伝いをしているのだ。働いているはずなのに、何か不当にお金を与えられて生かされているようだ。』

〜小山田浩子「工場」より

一つの街を形成している巨大な工場。

登場人物である3人は、ひょんなことから工場で働くことになるが、1人はシュレッダーで書類を粉砕するだけの一日、1人は工場内で作成されたあらゆる種類の文書を校正するだけの一日、そして最後の1人は屋上緑化推進などという得体の知れない目的のためにコケを観察して分類する一日。それは、実に楽で退屈な毎日であった。

仕事に意義を見出せない3人は、自分たちの仕事が果たしてどのように工場の役に立っているのかを疑問に感じるが、同じことの繰り返しの毎日に、その疑問すらも持たないようになってしまう。そして最後まで【その工場がどんなものを作っているのか3人には決して明かされない。】

生活していくためには、仕事をしてお金を稼がなくちゃならない。働きたくても職に就けない人がいる中で、登場人物の3人は【特に働きたくはないが、楽な仕事で工場からは十分な賃金を貰えている。】

果たしてその3人の行き着く先に待っているものは?

衝撃のラスト1ページに【工場が何を作っているのか朧げながらわかってきます。】

小山田浩子さんの描く実に奇妙な世界。現代社会のメタファーを感じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?