妄想と欲望という名の夢か誠か第十一話~失意~

第十話はこちら

妄想と欲望という名の夢か誠か 第十一話~失意~

『殺される!』

本能的にそう悟った幸夫は、オットセイのように、ぶるんぶるんと身体を震わせながら、その場でのたうち回った。

声の主は幸夫に飛び掛かり、手にしたナイフを振り上げ、一思いに振り下ろす。

「ひぃぃぃ!」

幸夫は金切り声をあげる。

振り下ろされたその切っ先は、幸夫の右目までわずか数ミリの所で静止している。

「はぁあ! やめてぇ!」

うわずった声で懇願する幸夫。

声の主は何度もその切先を彼の目に向けて、突き刺そうとする仕草をする。その度に幸夫は絶叫をあげ、身体をバチンバチンとくねらせながら、必死の抵抗を試みる。

「いい顔してるねぇ! ブッサイクな顔がまるで神々しいくらいだ」

声の主は、再度幸夫の顔にナイフの刃を当てがい、そっと口元に引きずる。と、同時に幸夫の口に貼り付いていた何かが破れ、口内になだれ込むように空気が流れ込む。

「ぐぅえ! ぐほっ!ぐほ……」

咳き込む幸夫。

そして、その擦った後からすうっと溢れ出る鮮血。幸夫は絶叫する。

「はぁっ! 痺れるねぇ。その慌てふためく表情は、なんとも言えないほどに美しい!」

声の主は舌なめずりをする。お面の下からでも、そのさえずりは幸夫の耳にまで届いた。

「僕はね、その打ちひしがれた、或いは天国から突き落とされた、そんな顔が好物で仕方がないんだよ」

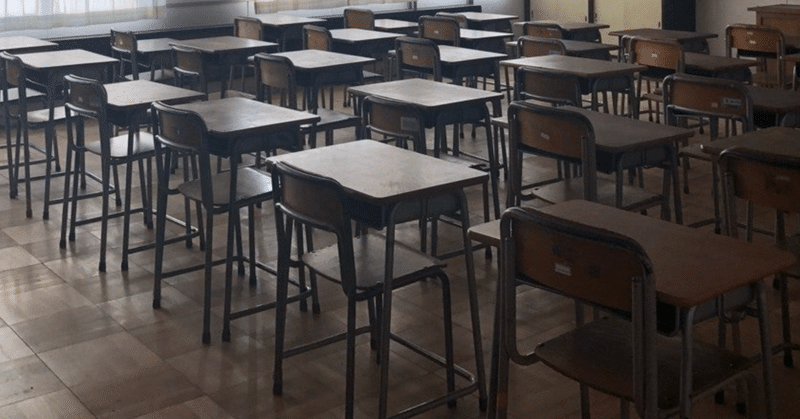

声の主はそう言うと幸夫から離れて、教卓のモニターに移動した。

「だけど君には、それよりももっと悶え苦しんで貰わないといけない。もう、察しはついてると思うけど、このモニターに映ってるのは、君が愛して止まないみさきちだよね?」

幸夫は男の発言に我に返った。

「お! いい顔するね! もう一時五十分だよ! どうする?」

男はケラケラと笑いながら、教卓の上からスマホを取り上げて見せた。

「か、返せ! 僕のスマホを返せ!」

「出来ない相談だねぇ。あと少しでイベントも終わっちゃうよ! みさきちに一位を見せて上げられなくて残念だ……」

「返せ! 返せって言ってんだろ! ふざけんなや! 返せ! 返せ! マジで返してくれ! お願いだから!返して! 返してください! お願いします!」

幸夫は怒号から懇願まで、声の限りにスマホの返却を訴えた。

男はそれを無視して、ズボンのポケットから自分のものらしきスマホを取り出して、操作し始めた。

「な、何をするんだ!」

幸夫は悟った。

『この男はあいつだ!』

「みんな! 抜かれちゃったよ〜! お願い! 助けて! 誰か救世主来て!」

イベント終了十分前になって、大差を付けられ二位に落ちたみさきち。画面越しに居並ぶ中高年ファンに、しきりにギフティングを哀願している。

「え? 嘘? マジで! ありがとう! みさ太郎! 大好き! 愛してる!」

画面内にみさ太郎のアイコンが浮上し、一気にギフティングが上昇する。一位まであとわずかだ。それに乗じて他のリスナー達も、小さなギフティングを連打し、最後の決め手を狙い出した。

「や、やめてくれ! 頼むから、スマホを返して!」

泣きじゃくる幸夫。

『ギフティングでもトップ、そしてみさきちを優勝に連れて行くのは僕なんだ! それは誰にも渡してはならない!』

より一層バチンバチンと、幸夫はのたうち回る。

「五、四、三、二、一、零! 終了!」

幸夫が悶えている間に、容赦なく時間は過ぎ、画面上に彼が不在なまま、イベントは終了した。

「みんな! やったよ! 一位! 優勝だよ!」

顔を真っ赤にして、泣いて喜ぶみさきち。

「ほんとに、みんなが応援してくれたおかげで、最高のラスト迎える事が出来ました! そして何より、一番応援してくれて、盛り上げて、支えてくれたのはみさ太郎! 出逢ってまだ数週間なのに、こんな私をずっと見守って、助けてくれてありがとう!」

感極まって号泣するみさきち。

『いえいえ、みんなの応援があったからこそ、ここまで来れたんです! みんなの愛の結果です!』

みさ太郎のコメントが画面上に浮上すると、

「みさ太郎! あなたってなんていい人! もう! 好きになっちゃうかも?」

みさきちは泣きながらも、色んなポーズでハートマークを作り、みさ太郎への感謝と賛辞の言葉を贈り続ける。

『違う! これは違う! 夢だ! 違う!……』

幸夫は目の前の現実にもはや放心状態。まるで洗剤を飲み込んだかのような泡状の涎をこぼしながら、必死にその現実を否定し続けていた。

「それ! 僕はその表情が見たかったんだ!」

声の主はスマホを教卓に投げ捨てると、幸夫の表情を覗き込むように近づいてくる。

幸夫の耳にはもはや彼の声など聞こえていなかった。目の前でナイフを振り回す声の主に、一瞥もくれようともしない。そして、とうとう激痛が右太腿を襲う。

「ぐぅはっ!」

痛みに仰け反る幸夫。その痛みに目を向けると、右太腿にナイフが突き立てられていた。

「ほおら! 今度は自分の心配をする番だよ」

声の主はお面の下から笑い声を上げ、何度も何度も幸夫にナイフを振りかざした。

「う、うぅぅぅ」

加奈子は激しい頭痛に苛まれながら目を覚ます。

『どこ? ここ……』

先程まで加藤と一緒にワイングラスを傾け合っていたはず……

「うっ!……」

少し考えただけで、頭の中の鉛が暴れ出し、より一層の激痛をもたらした。加奈子は顔をしかめながらも、今の状況を確認する為に身体を動かそうとする。

『う、動かない!』

身体中に神経を張り巡らせる。

手足が何か出きつく縛られており、口元にもガムテープらしきものが貼られている。

『拉致監禁?』

加奈子の脳裏にその言葉が浮かび、一瞬にして身体中を恐怖が駆け抜ける。

「ぐわぁ!」

背後で誰かの呻き声が聞こえる。加奈子は無理くり身体をくねらせ、寝返りを打つ。

するとそこには、下半身が血だらけの幸夫が横たわり、その周囲をアニメキャラらしきお面を付けた男が、ぐるぐると回っていた。

「きゃぁぁぁ!」

ガムテープ越しに、言葉にならない叫び声が溢れ出た。

その声にお面を付けた男は立ち止まり、加奈子の方に振り向いた。

「あ、やっと起きたんだね。お姫様」

その声に、お面越しに彼が笑っていることが聞き取れた。

「あんた、毎回バカみたいに飲むよね〜! こちとら肝臓イカレて半端ないよ」

「だふぇ(誰)?」

「え? 誰かって?」

男は徐ろにお面を取って見せた。

その素顔に加奈子は絶句した。

そこに立っているのは紛れもなく、加藤社長だった。加藤は加奈子の元に駆け寄ると、幸夫と同じようにして、彼女の口元のガムテープをナイフで切り裂いた。

「痛っ!」

ナイフの切っ先が深く入り過ぎて、彼女の唇まで切り付けてしまった。

「ああ、ごめんね。綺麗なお顔が台無しだよね」

溢れ出る血飛沫を拭うことも出来ず、加奈子は口元を真っ赤に染める。そして加藤を睨みつけた。

「あは、強気だねぇ。さっきは叫び声なんかあげたくせに」

「社長、なんなの? これ! なんで私にこんな事を」

「あれれ? 身勝手だねぇ。目の前に血だらけの男が倒れてるのに、自分の事だけしか心配しないんだね」

加奈子はそう言われて、幸夫に視線を向けるも、再度加藤を睨みつけた。

当の幸夫は、痛みに顔をしかめながらも、呪文のように何かをずっと呟き続けている。

「そんなに知りたい? どうせ聞いた所であんた達覚えてないし、逆に頭に来るだけだと思うけど、ま、どうせ死ぬんだし、冥土の土産って奴で教えてあげるよ」

「そんな事より解放して!」

血を吐き散らしながら加奈子は叫んだ。その途端加藤は苛立ちを覚えたような表情になり、加奈子の顔を蹴りつけた。

「ぎゃ!」

蹴り付けられた勢いで加奈子はそのまま一回転すると、また血を吹き出した。

「教えろって言ったのはそっちだろうが!自分の言葉に責任を持てよ! このクソ女が!」

先程までおどけていた口調とは打って変わって、激しい怒りをぶつける加藤。

その表情を見て、加奈子は口を噤んだ。

「あー! イライラする!」

加藤は一度両手で顔を覆い、地団駄を踏む。

数秒それを続けたかと思うと、徐ろに手を解き、閉じていた目を開ける。その目は先程のおどけた表情に戻り、少年のような眼差しを加奈子にぶつけて来た。

「事の発端はあんたら二人なんだよ。あんたらがある男の子を奈落の底にたたき落としたんだよ。その前にあんたら、駒田小学校の同級生で、同じクラスだったっての、分かってる?」

その言葉に幸夫と加奈子は顔を見合わせる。しかし、互いに興味のある事意外眼中に無い二人。その顔に見覚えなど無かった。

「だろうね。先ずそこがそもそもの問題な訳よ」

二人の表情を見て、さも呆れ果てたかのように言い捨てる加藤。

「でも、櫻井拓哉は覚えてる? 身体が弱くて、ずっといじめられてた子」

再度顔を見合わせる二人。二人は遠い記憶を辿り、そしてうろ覚えの顔さえ思い出せない櫻井少年と再会した。

「ふふ、流石に記憶の片隅に残ってたようだね。」

そう言うと、加藤は教室の後ろから椅子を二脚持って来て、幸夫と加奈子を無理やり座らせた。二人は敢えて抵抗せずに、彼になされるがままに、椅子に腰を降ろした。

加藤は教卓に向かい、モニターをたたき落とすと、二人に向かって再度喋り出した。

「櫻井少年はね、幸夫君、あんたと友達になりたかった。そして、加奈子さん、あんたは初恋の人だったんだよ。だけど、あんたらはいじめを見て見ぬふり。加奈子さん、あんたはそんな櫻井少年に唾も吐いた。酷い女だねぇ」

流暢に喋る加藤を横目に、幸夫と加奈子は痛みと失血により、意識朦朧となり始めていた。

「ほらそこ! 寝ないでちゃんと聞く!」

そう言うや、加藤は持っていたナイフを幸夫目掛けて投げつけた。その切先は彼の左腕をかすり、冷たい音を立てて床に落ちた。程なくして幸夫の左腕からも、血が滴り始めた。加奈子はそれを見て、歯を食いしばった。

「櫻井少年は、あんた達がいたから、学校に行きたかった。あんた達と仲良くなりたくて仕方がなかった。だけどその思いも虚しく、いじめもエスカレートし、合わせて身体の調子も悪くなり、四年生を終える手前で、死んじゃうんだよね。彼はあのタイムカプセルに、ある手紙を入れたかったんだけど、それも叶わないまま、お陀仏な訳よ」

終始ニヤニヤしながら喋り続ける加藤。その加藤は、加奈子の知っている加藤では無かった。喋り方も表情も全く違う、同じ人物とは思えないくらいの変貌ぶりだった。

『多重人格?』

その言葉の定義を彼女は詳しく知らないが、それと言われても納得出来る程に、加藤は加藤ではなかった。

「で、あなたはその復讐をしてるって言う訳?」

加藤を刺激しないように、敢えてその話に興味のある態度を取る加奈子。切れた唇は未だに出血を続け、脈動する痛みがその稼働を妨げる。

「そう! って言いたいけど、ちょっとだけ違うのよね」

加藤は目の前で人差し指と親指を出して、ふざけて見せる。

「僕は櫻井少年の友達でもなんでもないし、あんたらに恨みや憎しみなんてね、これっぽっちもないのよ」

そう言って、また同じ仕草をする。

「じゃあ、どうして?」

「ちょっと待って」

加奈子の質問を遮り、加藤は落ちたナイフを取りに行くと、戻りざまに幸夫の左肩に突き刺した。

「ぎゃぁ!」

身体を仰け反らせ、その勢いで椅子から落ちる幸夫。それを再度無理やり椅子に座らせ直す加藤。

「寝るなって言ってんだろうが! ちゃんと人の話を聞かないから、みさきちにも嫌われるんだよ!」

『みさきち』という言葉に幸夫は目を見開いた。

「あんたがみさきちの何を知ってるって言うんだ!」

顔を真っ青にして、問いただす幸夫。

「ほら! コレ」

そう言って、加藤はスマホ画面を幸夫に突きつけた。

そこにはみさ太郎宛に届いた、みさきちからの長文のダイレクトメールが羅列されていた。

それを目の当たりにした幸夫は顔をしかめた。そして、声をあげて泣き始めた。

幸夫とて、みさきちとのダイレクトメールのやり取りは頻繁にしていた。しかし、彼女からの返信は『ありがとう』やスタンプ、或いは既読スルーが殆どだった。それはそれとして、彼女はアイドルであるが故、事務所の目もある。過度なファンとのやり取りは禁じられている事は分かっている。しかし、自分の愛は彼女に届いてるはず。だからこそ、配信やSNSで気づいた彼女の変化に対しての、心配や応援のメッセージは欠かさずに続けていたし、それが彼女の心の糧になっているはず。そう信じていた。

しかし、加藤から向けられた文面には、『キモい』だの、『うざい』だの、幸夫の存在がストレスで、『死んで欲しい』とまで綴られている。

「自分の存在価値、理解出来たかな? ゆっきーくん」

そう言って、スマホをしまうと、教卓へと戻った。

「はい! 注目!」

加藤はナイフを教卓に突き立てると、また喋り出した。

「ちなみにね、僕もあんたらと一応同級生だったわけ。父親の仕事であちこち言ってたからさ、ここには一学期のわずか数ヶ月しかいなかった訳。まぁ、覚えてなくても、怒りはしないから安心していいよ。でね、僕は、櫻井少年のファンでね、彼がいじめられている時の表情に痛く感動した訳。特にあんたらから冷たくされた時の表情なんか、それはもう……」

そう言って、教卓から離れるとズボンの上から股間をまさぐり、わざとらしく加奈子に肥大化したそれを見せつけた。

「僕は彼に教えて貰ったんだ。『幸せ』がなんなのかと。それはね、人の『失意』なんだよ。期待していたものが、全く違うものだったり、必死に頑張って挑戦したにも関わらず、結果が出なかったり、その落差は大きければ大きい程望ましい」

「それと私達、何が関係があるって言うの?」

「いい質問だ! 僕は復讐ではなく、櫻井少年に恩返しをしたいだけなんだ。彼は日記に日々の恨みつらみを書き綴っていた。そして、タイムカプセルの中に入れる為に、その日記の集大成である、『死ぬ人リスト』を準備していたんだ。そこには彼をいじめた奴らと、助けてくれなかったゆっきー、そして助けたい人として、冷たい態度を取られたにも関わらず、加奈子さん、あんたの名前も入ってたんだ。僕は彼の死後、どうしても彼のことが気になって仕方が無くて、思い切って彼の家を訪ねてみたんだよ。そしたらそのリストと日記見つけちゃって、もう嬉しくて仕方なかったね。そして、これは実行しない手は無い! って子供心に泣いて喜んだよ。そして、今年、やっと念願叶ってね。該当する人達にお手紙を送って、すこぶる怖がらせたあげく、殺っちゃいました。やっぱり田舎は殺りやすいね! 防犯カメラも全然無いし、人も居ないし、みんな、嫌な事には蓋しがちだし。んで、最後のゆっきーくんになった訳だけど、世の中ってやっぱり狭いよね。加奈子さん見つけて、近づいて、ずっと見守っていたんだけど、まさかこの男とつるんでいたとはね。なので、フィナーレとしてこの男をどん底にたたき落とした上で、殺っちゃおって!だからみさきちってバカな女に結構な金使っちゃったよ」

簡単に言い放ち、高らかに笑う加藤。

『だから、何?』

加奈子は、加藤の無駄な演説を早いとこ終わらせたかった。彼の嘘か本当か分からないくだらない話に付き合っている暇などない。彼を押さえ込んで、堂和興産からしこたま慰謝料を請求してやる! そんな事しか今は頭には無かった。

「あと、櫻井少年は加奈子さん、あんたを守りたいみたいだけど、少しルール変えるよ。僕は彼とはちょっと違うんでね」

「はぁ?」

加奈子が訝しげな声をあげると同時に、加藤は教卓に刺さったナイフを引き抜いて、彼女の元へ駆け寄った。

「な、何? 何をするのよ!」

その声も虚しく、ナイフの切っ先は彼女の衣服を引き裂き、瞬く間に整った形の乳房と、陰部が露にされた。

「ちょっとふざけん…!」

噛み付く加奈子。

『黙れ』と言わんばかりに、加藤はそのナイフを彼女の上唇に突き刺した。と同時にまたもや血飛沫が吹き出し、加奈子の肢体を真っ赤に染めた。

「ほおら! 童貞くん、女の裸なんて初めて見るだろう?」

そう言って加藤は椅子ごと加奈子を、幸夫と向かい側に移動させた。

「ほら、ここが乳房で……」

加藤はナイフを当てがい、女性の身体を幸夫に説明をし始めた。

「ほら! ちゃんと見ろよ!」

また意識朦朧とし始めた幸夫に喝を入れるかの如く、右肩にナイフを突き刺した。

「ぐぁわ!」

呻き声も、もはや虫の息となりつつある幸夫。

「でさあ、加奈子さん、一つ伝えたい事あるんだけど……」

加藤は後ろから加奈子を抱きしめるようにして、耳元で囁いた。

「あんた、自分で思ってる程、綺麗じゃないよ。証拠にこれを見てご覧よ」

加藤は加奈子の目の前にスマホを持って来ると、画像フォルダから『加奈子』と名付けられたファイルを開いて見せた。

そこにはいつ撮ったのか、無数に加奈子の写真が保存されていた。勿論彼と会った時の写真もあれば、自宅での彼女や、移動中の写真など、彼女の一挙手一投足が保存されているかのようだった。

加藤はその中から何枚かを選び、加奈子に見せつける。

「ほら、これなんて、すんごいブスじゃない?」

ほんの一瞬を切り取った写真を持ち出し、笑い飛ばす加藤。

『ブス』

加奈子は一度たりとて、その言葉を言われた事が無かった。

それは一度言われただけで、今までの栄光と名声は一瞬にして崩れさり、彼女の存在価値を奈落の底にたたき落とす。どんなに今後、他のたくさんの賛辞が彼女を待ち受けていようとも、一度言われたその事実は消す事は出来ない。一は一。黒は黒だ。彼女の牙城は今、音を立てて崩れ去った。

「ブ、ブス……」

痛みを忘れたかのように、その言葉を噛み締める加奈子。

「そう、あんたはブスだ。結果的にあんたとはヤラずじまいだったけど、僕のあいつが全然反応しなくてさ……」

反論する気力を無くした加奈子は、幸夫同様に、肩を落とし、浅い意識の中に迷い込んで行った。

「幸夫や! どこさ行ったで!」

雅樹は土砂降りの中、宛もなく幸夫を探し求め、彷徨い歩き続けていた。

辿り着いたライフガーデンには、もう幸夫の姿はなく、彼が居たであろう痕跡さえ残っていなかった。広い店内を隈なく探し、大好きなソフトクリーム屋や、アイドルグッズの店員にも聞いて回るも、幸夫を足跡を掴めないままだった。しまいには半狂乱と化し、防犯カメラを見せろ!と、つい昔の気質で店舗スタッフに食って掛かってしまい、警備員に取り押さえられる始末。

店舗を追い出された雅樹は、本屋、ゲームセンター、アニメショップ、アダルトショップなど、思いつく限りの店や場所を走り回った。しかし、結果は同じく。

途方に暮れた雅樹は、止まない雨の中、トボトボと歩き続けていた。

時計はいつの間にか深夜二時を過ぎていた。

ややもすると、もう家に帰っているかもしれない。しかし、帰ったのであれば、姉である母親から連絡もあっていいはず。もちろん幸夫の携帯には何度も連絡を入れ、メールも何通も送り続けている。しかし、なんの反応もないままに、こんな時間になってしまった。

幸夫の母親はもう眠りに就いている頃。今、電話を掛けて逆に心配をさせたくもない。

雅樹は街灯も無い暗闇の中を、降りしきる雨の中彷徨い続ける。目の前は、闇と雨粒でもはや何も見えなかった。雅樹は無駄ながらも顔を拭い、再度目を見開いた。

その刹那。

雨の中、雨粒に微かな光が反射したのか、白く薄靄のようなものが、目の前を走り抜けた。そして、

「んな、 いだ! ねばいいのに」

あの声が、わずかながら確実に彼の耳にこだました。その薄靄を目で追って振り向いたその先には、駒田小学校の旧校舎がそこにあった……

つづく

#ミステリー小説部門

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?