【音楽を図版で分析する】コードを弾く時に考えていること

ピアノの演奏をしている際に自分なりに気をつけていることを書き出してみます。大体において、ジャズや、ポピュラーの教則本に書かれている内容と同じですが、いくつか自分のアイデアもありますので、参考に記してみます。

Basic Idea

ピアノという楽器で演奏をする場合、両手で10本の指があるので、とても沢山の音の選択肢があります。まず演奏をする上での、基本となる考え方を記します。

1) Root sounds、Chord sounds、Tension sounds

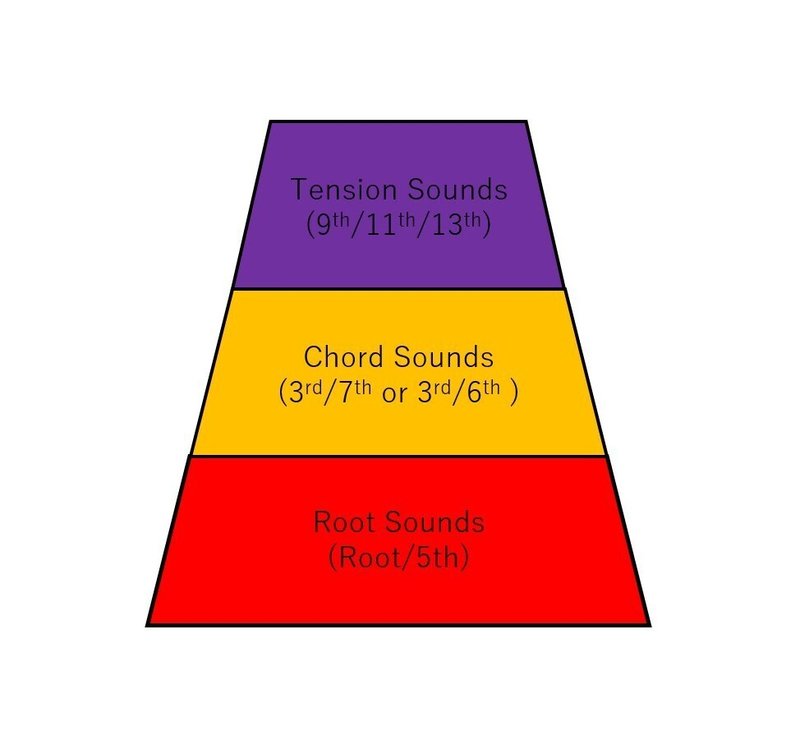

僕はピアノの演奏を考える際に、サウンドを3つのレイヤーに分けて考えています。1度と5度のルートサウンドを表現するレイヤー。3度と7度、あるいは3度と6度をコードサウンドを表現するレイヤー。そして9度、11度、13度をテンションノートによる彩りを加えるレイヤーです。

これを右手と左手にどの様に振り分けるか、ベースがある場合にはルートサウンドのレイヤーを外して演奏するなどと考えています。

2) Notes Quantity (1,2,3,4,5,6,7)

次に、どれだけの音数で演奏するかを考えます。ベース音を主体に1音で演奏するのか、コードサウンドの2音にするのか。右手も左手も複数の音を出し重厚なサウンドにするのか。無闇に音を増やした方がいいわけでもないので、シーンや相手のミュージシャンに合わせた音数を選ぶことが大切です。

3) Open voicing vs Closed voicing

もう一つ考えるポイントは、左右それぞれの音域を広くとり、クラスターを発生させないオープンヴォイシシングにするか、密集させて長2度音程、短2度音程などを使うクローズドヴォイシングにするのかです。広がりのあるスペーシーなハーモニーなのか、クラスターによるぶつかり合うサウンドを選ぶのかですね。どちらのサウンドも適切に使い分けられることが必要です。

Root Sound Structure

まず、ハーモニーの基礎となるルート音の選択をします。

1) Select of Root Sound (1,3,5,7,9)

通常、ルート音には1度、または1度と完全音程となる5度を選びます。これを交互に演奏するというのも定番の選択肢です。

次にある選択肢は、進行する先のコードの半音上下の後を選ぶということです。例えばG7-Cと進行する際に、通常ルート音はG-Cと動くわけですが、Gの代わりにBを用います。するとB-Cという半音進行になりこの動きがスムーズな音の流れを感じさせます。そしてその際のB音はG7における3度の音になっています。

またC-Amという進行になる場合、途中にC on BまたはC on ♭Bという音を挟んでベース音の動きに滑らかに滑らかさを加えます。この場合のB音または♭BはCにおける7度の音になります。

同様に、C-Emという進行の際にC on Dという音を使う場合このD音はCにおける9度(2度と表現しても同じです)音となります。

上記の様にベーシックな1/5の選択と、経過音的に現れる3/7/9という選択肢があると考えています。

2) Omit Root Sound

次に考えるのは、敢えてルート音を弾かないという選択肢です。これはベーシストがいるからという場合もありますが、ピアノ単体で弾く場合のサウンドの選択として考えることもあります。

サウンドの効果として、音数の少ない軽いハーモニーになること、低音部が無くなるので、中高音のみの明るいキャラクターの音になることが特徴です。

3) Stride Method

ストライド奏法により、左手だけでルート音とコード音を交互に弾くという奏法もあります。Scot Joprin の The Entertainer に使われているやつです。

この場合、通常一拍目に1度を、3拍目に5度を弾いています。

Chords Sounds Structure

1) Structure of Chord Sounds (3/7、3/6)

コードサウンドの肝となるのは、まず3度音程の選択です。長3度とするのか短3度とするのか、これでメジャー/マイナーの基本的な色合いが定まります。

次にあるのが、この3度音に対しての7度音あるいは6度音の設定です。これには完全5度音程、完全4度音程、減5度音程(トライトーン)、増5度音程の4種類があります。それぞれの3度に対する6度と7度の音程関係は次の様になっています。

Ⅰ6:完全4度

Ⅰ7:減5度(トライトーン)

ⅠM7:完全5度

Ⅰdim:減5度(トライトーン)

Ⅰm6:減5度(トライトーン)

Ⅰm7:完全5度

ⅠmM7:増5度

この3度音程と3度音程から6/7度音程の関係がコードサウンドをきめるポイントになります。

2) 4th Build

上記は3度音程からの5度音程を、基本に考えたヴォイシングですが、モダンなハーモニーでは4度音程を基本に据えたヴォイシングもよく使われます。

下記にオクターブ12音を使った4th Buildの一覧を書いてみます。ルートに対してどの位置にある4th Buildであっても、何らかのコードノートを有しており、コード感の濃淡はあれども、使える音だということが分かります。

1-4-7:Sus4 7thと同じ構成音になります。

♭9-♯11-M7:Lydian Scaleにフィットします。

9-5-1:ルートに5度、9thを加えたルート感の強いハーモニーです。アルペジオにして左手のベース音のバリエーションとしてもよく使います。

m3-♭13-♭9:マイナーコードにオルタードテンションを加えたハーモニーです。

3-6-9:3度/6度に9thを加えた、メジャーコードによく使われるハーモニーです。

4-7-♯9或いは4-7-m3:これはマイナーコードにフィットするハーモニーです。4度は11度と捉え短3度音に対するナチュラルテンションと考えられます。

♯11-M7-3:これはメジャーコードにフィットするハーモニーです。♯11は長3度音に対するナチュラルテンションと考えられます。

5-1-4:これはルート音に完全5度と完全4度を加えた、コード感の強いハーモニーです。パワーコードと呼ばれたりしていますね。

♭13-♭9-♭5:これはオルタード系の音ばかりの4th buildです。使うとしたらオルタードスケールを用いるドミナントでしょうか。

6-9-5:5度に2つのナチュラルテンションが加わっています。これはメジャーでもマイナーでも使えます。

7-m3-♭13:これはマイナーコードにフィットするハーモニーです。

M7-3-6:これはメジャーコードにフィットするハーモニーです。

上記の4th build に3度音を内部に加え4音にするハーモニーもよく使われます。

3) Omit 3

4) Sus4、Sus4 7th

普通は3度音程を弾くことを前提にコードサウンドを考えていますが、逆に3度を積極的に弾かないというハーモニーもよくあります。よく見るのはⅡm7/Ⅴの形で、ドミナントの3度音を省略する場合です。これはサスペンデッドノートとして3度に移る場合もありますが、そのように解決せずそのままトニックに行く場合もあります。

総じて、3度音程というお決まりの音を、敢えて避けるというハーモニーも、よく使われます。

Tension Structure

基本となるコードサウンドを上記のように組み上げた上で、さらにその色合いを加えるテンションノートを加えていきます。

下記は、僕がそれぞれのテンションノートに対して持っている印象です。テンションノート単独では考えず、専らコードサウンドの中でのハーモニーを捉えて、セットで使うようにしています。

1) 9th Tension (natural tension)

9度のテンションノートはとても使いやすいサウンドです。これは、完全5度に対する完全5度の位置にあるというのが根拠であろうと考えています。そのためにルート/5度/9度と鳴らすと、それだけでクオリティーの高いハーモニーを得ることができます。

そして、この音をトップノートにおいても、中音部にクラスターとしておいても、綺麗に響きます。メジャーコードの長3度とぶつけても、マイナーコードの短3度とぶつけてもOKです。短3度と9度では短2度となってしまいますが、それがかえってマイナーらしい響きを表します。

2) ♭9th Tension (diminished structure of 7th)

♭9thはマイナーコードに解決する場合のドミナント7thに対してよく使っています(G7♭9)。この形にすると、ルート音以外はディミニッシュコードの形になり、演奏する際にとても覚えやすく、展開形もすぐに得られます。

このテンションノートを加えてドミナントコードを弾くと、マイナー感のあるメランコリックな響きとなるので、曲調でそのような効果を得たいときに好んで使っています。メジャー系の曲でカラッとしたハーモニーが欲しいときには相応しくないですね。

3) ♯9th Tension (Tritone + perfect 4th)

このテンションノートは、7thに対する完全4度音程を組み合わせたいときによく使っています。3度と7度でトライトーンを作りコードサウンドを作り、それに完全4度を添えるというハーモニーです。

3度と♯9thは長7度音程となるので、それが緊張感をもたらすサウンドの秘密なのでしょう。

4) 11th Tension (9th of m3)

11thをテンションノートとして使うのは、専らマイナーコードの場合です。これは短3度に対する9度のナチュラルテンションとなっているからだと考えています。m3/7th/11thというハーモニーは完全5度音の堆積、逆さまにすると4th buildとなり、とても綺麗に響きます。

5) ♯11th Tension (9th of 3rd)

♯11thをテンションノートとして使うのは、専らメジャーコードの場合です。これは長3度に対する9度のナチュラルテンションとなっているからだと考えています。3/M7th/♯11thというハーモニーは完全5度音の堆積、逆さまにすると4th build となりとても綺麗に響きます。

6) 13th Tension

13thのテンションノートは5度音程が使われている場合の、これに対するナチュラルテンションとして使っています。5/9/13という形でオープンハーモニーにしても5度と13度を隣り合わせてクラスターとしてもOKです。

7) ♭13th Tension (p4th of m3)

♭5の音に対してナチュラルテンションの音になります。この音は5度と合わせると短2度となり音が濁るので、5度音が半音下がっているm7♭5、或いはdiminish chordの場合のテンションとして使うのだと考えています。

3つのレイヤーで考える

僕はコードサウンドを考える際に上記の様な構造で捉えています。比喩的に言うと料理の手法のようですね。基本的な食材をどうするのか(Basic Sound)、調理法はどうなるのか(Chord Sound)、アクセントや香りつけとしての調味料をどう考えるか(Tension Sound)、この3つの段階に分けて考えています。調味料が食材やその調理法と合わないと変なことになるのと同じように、Tension Noteは適切なものを用いないといけません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?