【大乗仏教の空】真空のゆらぎのイメージ

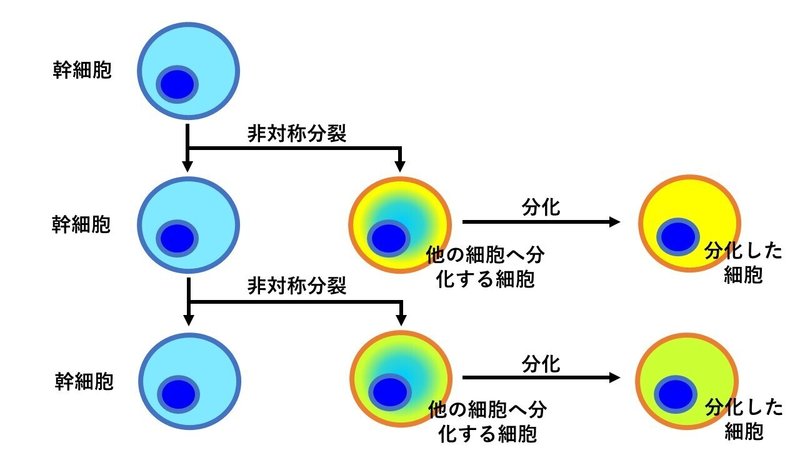

前回は、宇宙の万物に共通する特徴なき本体としての「空」のイメージを、多能性幹細胞を例にお話ししました。我々の人体を構成する約200種類以上にも及ぶ多種多様な体細胞(分化した細胞)は、いずれも1種類の受精卵という多能性幹細胞から分裂・分化したものです。それと同じように、宇宙に存在する多種多様な姿(有形・無形、物的・心的いずれも)や性質を持つ万物は「空」から分化した、筆者が大乗仏教における原因としての「空」のイメージです。

「60兆個の細胞は赤血球などの特殊な細胞を除き、全て同じDNAを内部に持っており、細胞の種類が異なっていても、それは使用している遺伝情報が異なるだけ」。即ち、我々の人体を構成する「生体のある機能を担う分化した細胞」の全て(赤血球など特殊な細胞を除く)には共通する「DNA」という本性があり、本性をそのまま具現化すると「生体のある機能を有さない未分化の多能性幹細胞」であるが、様々な因縁によって多様化しているだけであることが分かります。

これは人体においての話ですが、前述のように人体と宇宙には繋がりがあります。同様のことが宇宙全体にも言えるのではないでしょうか。宇宙の中に存在する物質的要素・精神的要素をあわせた万物(万有)には「宇宙のDNA」に喩えられる共通の本性があり、それ自体、もしくはそれ自体をそのまま具現化したものも「空」の一面と言えると筆者は考えます。それが因縁によって多様に分化したものが、宇宙の万物(万有)ということになります。

上記のように述べましたが、「宇宙のDNA」や「それをそのままに具現化したもの」に例えられる共通の本体とは、科学的にどのように捉えるべきなのか、筆者自身も迷走中であります。

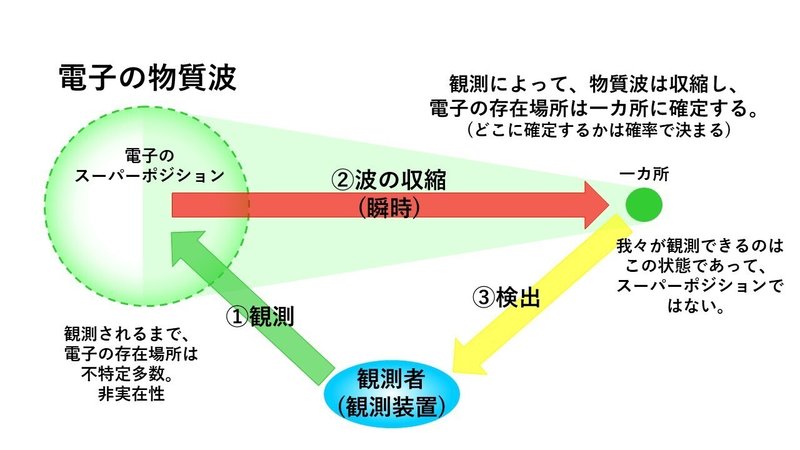

さて、もう一方、他の「空」のイメージもあります。細胞の例えを用いると、細胞の物質性(無生物性)と精神性(生物性)の相反する二つの性質の相補性と言うべきでしょうか?いや、細胞の例えではかえって分かりずらいので、実際の話に焦点を変えます。下の記事でも触れていますが、量子論において、電子のような一個のミクロ粒子は、粒子性(一カ所に存在)と波動性(様々に拡がっている)という互いに矛盾し合う二つの特徴を持ちます。様々な因縁によって仮に成り立つ存在は、それ以上に分割できない最小単位まで掘り下げたとしても、結局は矛盾し合う二つ以上の特徴や性質を持つことを離れることができません。この意味での「空」は龍樹(ナーガルジュナ)よりも後期中観派のシャーンタラクシタが有部・経量部・唯識派を批判する際によく用います。「あなたが本体だと主張するそれは矛盾し合う二つの特徴があるから本体じゃないですよ。」という理屈です。龍樹はむしろ、原因と結果の相補性の方に力を入れていたように思います。

○真空のゆらぎ

今回は、新たな「空」のイメージとして「真空のゆらぎ」を紹介します。ここからイメージされる「空」の姿とは、相互に打ち消し合う性質である二つのものが、絶えず対で生起しては消滅するというものです。

1932年、アメリカの原子物理学者アンダーソンは飛跡検出器「霧箱」を使い、高エネルギーの宇宙線の飛跡写真の中に、正に帯電した粒子と負に帯電した粒子が一点から対になって飛び立っている事象を発見しました。その負電荷の粒子はお馴染みの電子、そして正電荷の粒子はイギリスの物理学者ディラックが予言していた陽電子であることが判明しました。陽電子は電荷以外、例えば、質量や寿命などについて電子と全く同じ性質を持っています。この現象はガンマ線(光子)(高いエネルギーの電磁波)からの電子対生成と呼ばれ、ディラックの理論(空孔理論)の正しいことが実証されました。このように、陽電子の存在をと提唱したという点で、ディラックの理論は正しかったのですが、「真空」についてはディラックが提唱するような「マイナスのエネルギーを持つ電子の海」ではないことが後の研究から明らかになりました。

それでは、真空とはどんなものでしょうか。我々は通常、真空を「何も無い」空間だと考えています。しかし、「何も無い」とはエネルギーの値がゼロとして確定することを意味しますが、これでは全ての状態を不確定であると考える量子論の説(ハイゼンベルクの不確定性原理)に反してしまうのです。量子論では、真空とは何もない空間ではなく、「いたるところで粒子と反粒子がセットで生まれている」と考えます。これを対生成といいます。(先ほどの例では、電子と陽電子がそれぞれ粒子と反粒子の関係にありました。)しかし、対生成した粒子と反粒子はすぐに結合して消えてしまいます。これを対消滅といいます。このように、真空の中で無数の粒子と反粒子が絶えず、対生成・対消滅を繰り返しており、その状態を「真空のゆらぎ」と呼びます。真空は完全な無ではなく、粒子と反粒子が存在する有との間をゆらいでいるのです。

電子だけでなく、陽子や中性子などを構成する素粒子(クォークなど)を含めた全ての粒子に、セットとなる反粒子は存在するとされます。ディラックはシュレーディンガー方程式を改良した相対論的波動方程式(ディラック方程式)を発表しました。これはアインシュタインの相対性理論の一部を量子論に取り込んだもので、ディラックの相対論的波動方程式は電子だけでなく、他の素粒子についても成り立つはずなので、真空中には考えられるあらゆる粒子がつまっていることになります。

20世紀後半になると、粒子加速技術が急速に発展し、年ごとに高いエネルギーをもつ粒子を生成できるようになっていきました。このような実験を通じて、それまでに知られていた、陽子・中性子・電子・陽電子などの他にも、次々と新しい素粒子が発見されていきました。例えば、光のエネルギーが高くなれば、電子(陽電子)よりも2000倍も重い質量の陽子と反陽子の対生成も可能になります。こうして、素粒子はすべて粒子と反粒子が対になって存在していることが明らかになったのです。

○量子宇宙論

宇宙は今から約137億年前にミクロサイズで生まれ、ビッグバンを起こして膨張を続け、現在の巨大な宇宙になったと言われています。即ち、初期のミクロ宇宙を考えるためには一般相対性理論だけでなく、量子力学も必要なります。しかし、この二つの理論を組み合わせると、宇宙の始まりの特異点、そこで温度や密度が無限大になり、そこにある程度近付くとあらゆる物理法則が破綻してしまうと言われています。

ウクライナの物理学者ビレンケンはトンネル効果で「無からの宇宙創生」を提唱しました。また、イギリスの物理学者はホーキングは宇宙が「虚数時間」において生まれたと考え、宇宙の始まりが特異点とした際の問題を解消しました。「無境界仮説」とされ、ここでは虚数時間はトンネル効果を計算する上で便宜上に用いられる想像の時間ではなく、実在することになります。

○トンネル効果

トンネル効果とは、電子のようなミクロの粒子が通常では超えることのできない「壁」を、波動性によって通り抜けることがあるという現象です。例えば、野球ボールを壁にぶつけると、ボールは跳ね返されます。野球ボールに壁を通り抜けさせるには、ボールを莫大なエネルギーを与える必要があります。しかし、電子を薄い絶縁膜に閉じ込めた場合、十分なエネルギーを与えていない場合でもまれにその膜を波動性によって突き抜けることがあります。観測者が観測していないとき、電子の波は「さまざまな場所にいる」状態が重なり合ったスーパーポジションであり、この時、わずかながら電子が絶縁膜の外側にいる状態も重なり合っているのです。

ビレンケンは宇宙の起源を「ゆらぎ」=時空の泡と考えており、そこから対生成した粒子・反粒子の一方が、トンネル効果でポテンシャルエネルギーの壁を超えて実数時間へ移動し、宇宙の種となったと捉えているようです。

前回と今回と、難しい生物化学や量子力学の話になってしまいました(^^;)

次回は科学を離れた内容に戻る予定です。