【2021「探究」】地方公立高校の総合的な探究の時間 Vol.11 ポスターセッションを行いました!

地方公立高校の総合的な探究の時間の発表会

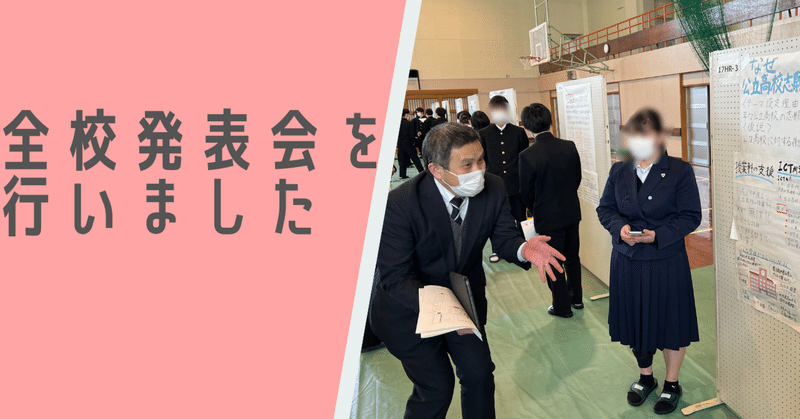

2022年2月9日、1・2年生(660人)が、1年間の探究の成果をポスターセッションという形で発表しました。

1年生は体育館で発表。

2年生は学校の北館(1階から3階)の教室を使用して発表しました。

これまらでの探究についての記事はこちらのマガジンから⏬

来場者

本来ならば、本校の探究活動にご協力いただいた方々や周辺の中学校、高校の方々にもお越しいただき、探究の成果をご覧いただきたかったのですが、コロナの状況が良くなかったため、来場者を制限した形で行いました。

今回は市役所の方々、そして本校が県から指定されているアカデミックハイスクールの運営指導委員会の方々のみご招待することにしました。

運営指導委員会のメンバーは、

大正大学 浦崎太郎先生

静岡大学 島田桂吾先生

しずおか共育ネット 井上美千子さん

株式会社あらまほし 戸田佑也さん

掛川市役所 湯澤智美さん

開会式

開会式は、1年生は体育館で参加。2年生はそれぞれの発表場所の教室で参加しました。

2年生には体育館からZoomで配信しました。

発表スタート

生徒たちは模造紙に思い思いの形で探究の成果をまとめました。この成果をポスターで発表します。

それと同時に理数科の2年生は課題研究という形で研究成果をポスターで発表しました。

このグループは、買い物が困難な周辺部に住む高齢者の支援を考えました。地元スーパーなどで行っている移動販売に目をつけ、そこで売られる設定でお弁当の開発を行いました。

掛川の食材を使いながら、塩分濃度など健康面にも配慮したものを開発しました。

自信を持ってキラキラな目で発表する生徒たち。さまざまな分野で生徒たちは頑張って探究し、発表しました。そして単なる提案ではなく、試作品(プロトタイプ)を作成することができたチームもありました。

閉会式

閉会式は会場の片付けを終えた後、自分の教室に戻り行いました。

会議室からのZoomで配信を行います。

校長挨拶の後、大正大学浦崎太郎先生から講評をいただきました。

市役所の方々も閉会式に参加をしてくださいました。

多くの方々から支えていただいた生徒の探究。この探究により、生徒たちはとても大きく成長しました。

新しい探究をスタートさせ試行錯誤の1年でしたが、運営指導委員会の方々、多くの企業、団体、大学の先生方、掛川市役所の方々にご協力いただき、大勢の方々とともに本校の生徒に育てたい資質・能力である「主体性・協働性、創造性、自己有用感」を育むことができました。

2022年度の探究も、2021年度に多くの方々とつくりあげたプログラムにそって行っていきたいと思います。また生徒の将来に向けた大切なキャリアデザインの一部として、学びのモチベーションとして大切にしていきたいと思います。

大正大学浦崎太郎先生の感想

運営指導委員の中心である浦崎先生が、すぐに感想をFacebookに投稿してくださいました。

「今日の訪問先•掛川西高校。用務は県教委事業の発表会視察と運営指導委員会出席。

コロナ的な状況を考慮して「訪問して迷惑をかけることにならないか?」と打診したところ、即座に「発表会の一般公開は取りやめたが、運営指導委員会は重要なので、ぜひ来てほしい」旨の回答。となれば、PCR検査を受けた上で往訪するしかありません。

驚いたのは、この会議を重要視しているというのは、リップサービスではなかったこと。

実は前回の11月17日、校長がご自身の言葉で「こんな将来に向けて、こんな施策を考え、ここまで実践し、ここまで成果を収めることができたが、ここに課題が残っている。どうすれば良いか?」という投げかけをされました。

その課題感については、生徒の姿を見て思い当たることがあったので、その場で「探究とキャリア形成が各生徒の中で十分に繋がっていないのではないか?」と発言しました。

この一件に対して、前回から3ヶ月も経っていない今日、想像をはるかに超える光景を目の当たりにしました。

ポスター発表を務める生徒たちに、順々「この探究とあなたの将来はどう繋がっていますか?」という趣旨の質問をしていったところ、誰もが、私の目を見て自分の言葉で語るのです。

そこで、前回以来の動きを思い出してみたところ、前回の後すぐ「どこを視察すれば良いか?」と問合せがあり、12月初頭には部下とともに校長自ら札幌藻岩高校を視察。しかも、単に視察しただけでなく、即座に手を打たれた訳です。

目前で自分を語る生徒の姿、この間に校長や先生方がみせた動き、両者を重ねると、涙を禁じることはできませんでした。

だからこそ、地域との関係性においても、好循環が形成されるのですね。実際、掛川市職員の方からは「生徒の姿を見て自分達こそ頑張らねばならないと思った」旨の発言がありました。

それに関連して、私からは「自身の挑戦を応援してくれた意義や価値は、卒業後に分かる。ウチの大学でも、それに気づいた学生は『郷里の人たちは絶対に裏切れない』と語っている。これほど効果の高い投資はないので、ぜひ今後も生徒の挑戦を応援してほしい」旨、私たちと同様に招聘を受けて来校した市職員の皆さんにお願いしました。

閉会後には、2年で探究をご担当の先生が来られたので「今日の様子を見る限り、受験は心配ない。探究の先に自信を持って進路を開いてほしい旨を伝えてほしい」との所感を届けました。」(浦崎先生FBより引用)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?