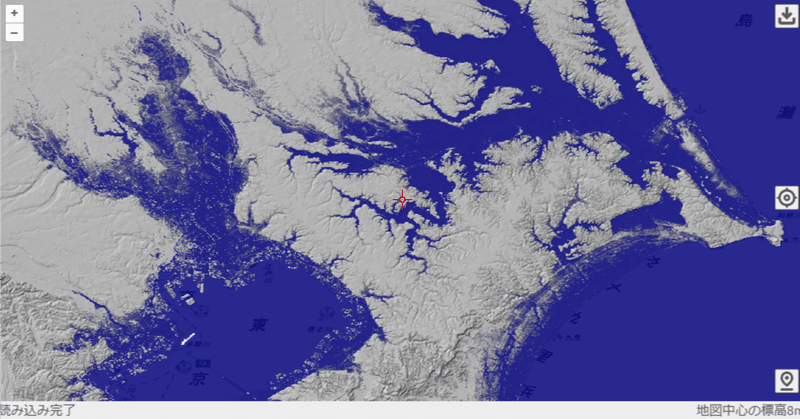

10m海面上昇

記事の後半で10mの海岸上昇シミュレーションを掲載します。

縄文海進

約9千年前には、最も寒冷だった約1万9千年前に比べて海水面が100メートル以上上昇しました。

約9千年前から7500年前にかけては、30メートルも海面が上昇しました。

「30メートル」という高さは、7~8階建てのビルの高さに相当します。

平安海進

8世紀(奈良時代初期)から12世紀にかけて発生した大規模な海水準の上昇

12世紀初頭には、現在の海水面より約50センチ高くなった。

12世紀は、平安時代後期から鎌倉時代最初期にあたる。

地球は温暖化しておらず、海進当時の地球全体での平均気温は今よりもずっと寒冷であった。

海進によって現在の東京低地(東京都の下町地域の低地)への大規模な海水の浸水・荒廃化をもたらした。

消えた下総国葛飾郡大嶋郷

8世紀まで順調に発展してきた集落が9世紀に入ると突然姿を消している。

それを裏付けるかのように承平年間に著された『和名類聚抄』の郷名の一覧からは大嶋郷の名前は姿を消している。

海面上昇の主な原因は、海水の温度上昇による膨張と氷河や氷床の融解であると言われています。

1901~2010年の約百年の間に19センチ海面が上昇しました。

このままでは、21世紀中に最大82センチ上昇すると予測されています。

参照:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)「第5次評価報告書」2014年

巨大地震で津波被害を受けやすい平野の低地に大都市が出来ている

東日本大震災は、2011年3月11日14時46分頃に発生。

三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近で、深さ約24kmを震源とする地震でした。

マグニチュード(M)は、1952年のカムチャッカ地震と同じ9.0。

これは、日本国内観測史上最大規模、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目の規模の地震でした。

宮城県北部の栗原市で最大震度7が観測された他、宮城県、福島県、茨城県、栃木県などでは震度6強を観測。

4月7日に宮城県沖を震源として発生した震度6強の余震をはじめ、5月31日までに発生した余震は、最大震度6強が2回、最大震度6弱が2回、最大震度5強が6回、最大震度5弱が23回、最大震度4が135回観測されました。

各地を襲った津波の高さは、福島県相馬では9.3m 以上、岩手県宮古で8.5m 以上、大船渡で8.0m以上、宮城県石巻市鮎川で7.6m以上などが観測(気象庁検潮所)されたほか、宮城県女川漁港で14.8mの津波痕跡も確認(港湾空港技術研究所)されています。

水深100m地点で津波は250km/h、水深10mの地点でも40km/h近い速度で襲ってきます。

また、遡上高(陸地の斜面を駆け上がった津波の高さ)では、全国津波合同調査グループによると、国内観測史上最大となる40.5m観測されました。

津波は巨大で力のある水の塊です、波浪のようなうねる波ではなく波頭を先頭に一枚岩のように大量の海水が押し寄せ奥地まで流れ込みます。

男性の場合、50センチの津波で8割、女性は30センチで5割が流されるといわれています。

肉眼で確認してから逃げるのは鉄筋コンクリート製の高層ビルか山しかありません。

水平に逃げても追いつかれてしまうでしょう。

国土地理院によると、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の6県62市町村における浸水範囲面積の合計は561km2。これは、山手線の内側の面積の約9倍にあたります。

人的被害は、死者約1万5千人、行方不明者約7千5百人、負傷者約5千4百人。

また、12万5千人近くの方々が避難生活を送ることとなった。

JAXAの地球観測衛星「だいち」が観測した地形データ(数値表層モデルDSM:樹木や建物等の高さを含む地表面の高さ)を使った海面上昇のシミュレーションです。

首都・副首都は海抜10mで水没します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?