共創で成果を生む3つの約束 「環境づくり(中編)

こんにちは。Honmono運営のミイショです。

今回は共創における「コミュニケーション空間」の創り方についてお話ししますね。

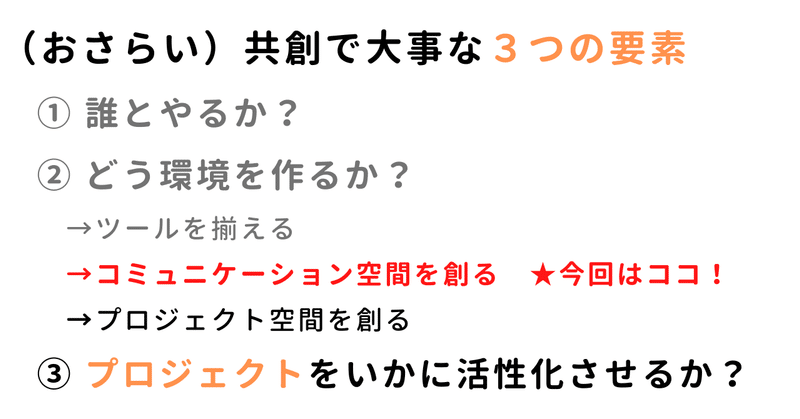

前回のおさらい

思った以上に長編シリーズになったので、一旦おさらいです。

これまで2回、「共創で大事な3つの要素」のシリーズで書いてきました。

そして今回は、

②どう環境を作るか?~コミュニケーション空間を創る

について書いていきたいと思います。

それでは、本題に入っていきましょう!

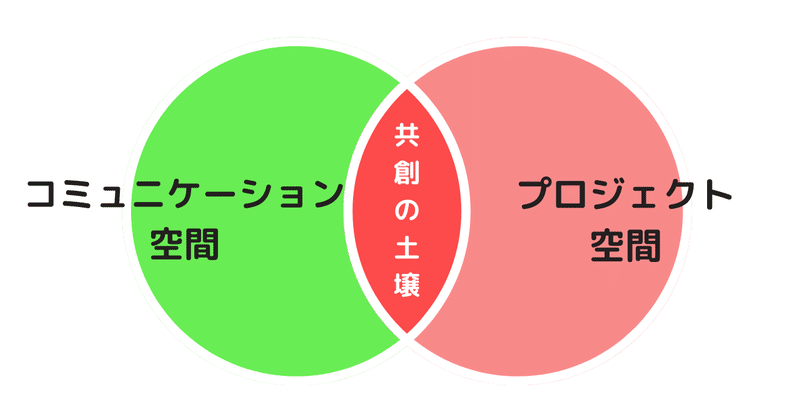

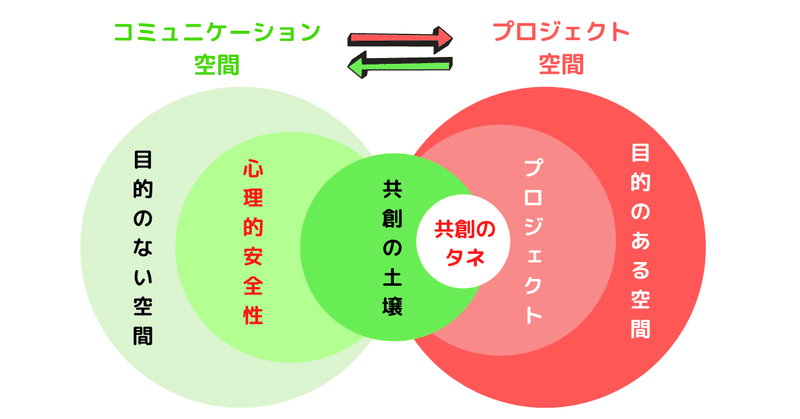

共創に必要な空間は2つある。

共創を生み出す空間には2つあります。

一つ目が「繋がり」を生み出すコミュニケーション空間、

そして2つ目が「成果」を生み出すプロジェクト空間です。

この2つがうまく機能することで栄養分豊かな共創の土壌が出来上がります。

今回のnoteでは、繋がりを生み出す「コミュニケーション空間」についてお話しします。

「 ジブンのやりたいこともある。

そして、このヒトと一緒に取り組めると面白そうだ、

けど、どう関係を深めて次に繋げればいいかわからない、、。」

と悩まれている方に、ぜひ読んで欲しいと思います。

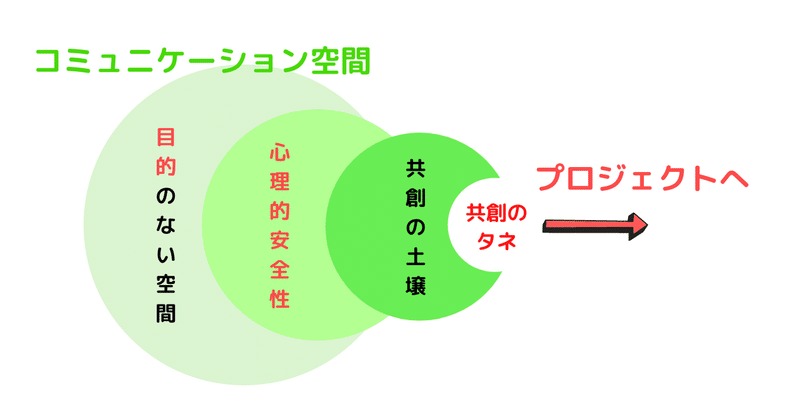

繋がりを生み出す=「コミュニケーション空間」のもつ役割とは?

「コミュニケーション空間」のもつ役割。

それはヒトが繋がり、共創のタネを作ることです。

実をいうと、Honmonoもこの取り組みはかなり苦労しました。

では、このコミュニケーション空間において大事なことはなにか?

それは相手との心理的安全性を醸成することです。

そして、この心理的安全性を醸成するには

目的がない空間をあえて創ること。が重要になります。

「、、、へ? 急にようわからん。。」

「いやいや、目的がなければ空間つくる意味ないじゃん」

って思いますよね?

私もこの先入観があることでだいぶ苦しみました。

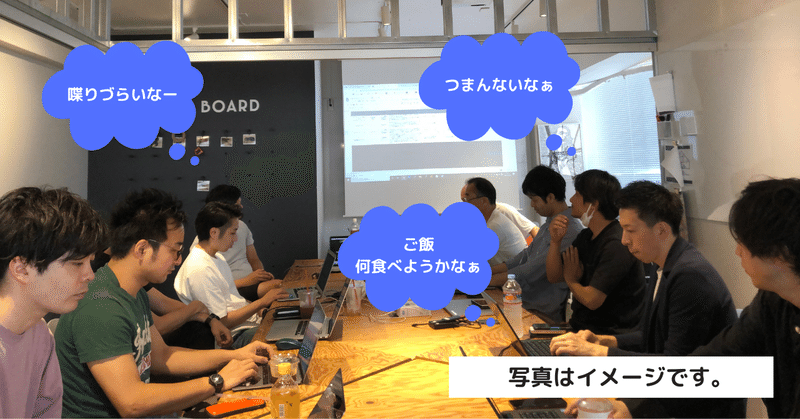

忙しい人たちが時間を割いて集まるのだから、しっかりとした目的を設定し、

濃密で無駄のない、共創が生まれる空間を作ろう!

と意気込んで作った場、、結果的に全て上手くいきませんでした。

それもそのはず。

そもそも

「共創しようぜ〜と意気揚々とヒトが集まって、睨めっこしても何も生まれません」

このことに気付いてから、私は空間のあり方を大きく2つに分けました。

誤解がないように前置きしておきますが、

プロジェクトがスタートし、具体的な課題を解決するステージ(プロジェクト空間)では目的設定はとても大事です。

しかし、人と繋がり、共創が生まれる土壌を作ることが狙いの場合、

目的なく集まる空間の方が結果的にうまくいきます。

なぜか?

それは、相手の本音は心の奥底に隠されているからです。

この本音はひとつの目的の下、睨めっこするような空間ではなかなか出てきません。

経験上、本音ベースになっていない状態での「おもしろい!やろうよ!」というプロジェクトが、活性化したことは今まで一度もありません。

相手は発案者を気にして、能動的な感は出しますが、全く違うこと(めんどくせー、いやうまくいかないでしょ、今忙しいんだよな、)を考えてます。

結果、生まれるのは、誰も気乗りしていないのに、なんとなくやってみよう、と走り出すプロジェクトです。

ヒトのリソースを奪うにも関わらず、参加メンバーに腹落ち感がないので、プロジェクトのエンジンがかからず、ぐたぐたと進みます。

「いやいや、そんなことは」

と思うかもれしれませんが、このケースはセルフマネジメントのできない人が集まるとよくあります。

はっきりと言いますが、プロジェクトのアイデアや企画は出そうと思えばいくらでも出せます。

しかし、成果につながるのは1割です。

それはプロジェクトそのものが悪いのではなく、進める過程でヒトや環境が離脱し、改善と実行が進まなくなるからです。

つまり、

「主体的かつ協働的で、やり切れるヒト(①章記載)」と、

「本音で対話できる空間」が前提になければ、

どんなにポテンシャルのあるプロジェクトでもエンジンをかけること出来ません。

そして、この本音を引き出すには、目的がなくても集まれる空間、

「この人なら、このタイミングなら、想いを共有していいんだ」

という心理的安全な空間がまずは必要になります。

ヒトが多く集まることも重要ではありません。

チーム立ち上げ初期は、かえって人数が少ない方がアイデアは深堀でき、本音で話し合うことができます。

そのためには矛盾するようですが、

「さぁ話し合おうぜ!アイデアだそうぜ!」

というガツガツした空間よりも、

「何もないけど気分転換においでー」

という空間の方が、結果的に本音の意見が出やすく、それぞれの腹落ち感を持って、共創のタネを土壌にまくことが可能になります。

この空間づくりは日々の積み重ねが必要です。

長い時間の中で空気を積み重ね、心理的安全、という匂いを作ることが大事です。

どのように心理的安全な空間をつくるのか?

心理的安全性を醸成するには様々なアプローチがあります。

私も全てを試したわけではありませんが、

比較的うまくいっている2つのアプローチ、

ソフト面(イベント)とハード面(場)についてお話しします。

ソフト面: 鎧を脱ぐイベントを用意する

心理的安全性を醸成するアプローチとして、イベントを活用することは効果的です。

このイベントにおいて大事なことは、メンバー全員が鎧が脱ぐことです。

鎧とは自身のビジネスやその中での役割や責任のことです。

この鎧をつけたままイベントが行われると、そこに上下関係や偏りが生まれてしまい、心理的安全性が醸成されません。

Honmonoでは具体的なイベントとして

「ホンモノアトリエ」と「運動部」を立ち上げています。

ホンモノアトリエでは、自然の中で石を削ったり、粘土を捏ねたり、木で椅子を造ったり。夜はピザ窯でピザや芋焼いたり、薪で火を起こし星空を眺めたり。

運動部では、その名の通り、公園や体育館で様々な種目の運動をします。チームでスポーツを行い、汗をたっぷりと流し、近場の銭湯でリフレッシュします。

一見、遊びのノリのようですが、

起業家、ライター、デザイナー、カメラマン、料理人、お花の先生など、全くの異分野の人たちが、自身の鎧を脱ぎ捨て、平等な土俵で語り合い、力を合わせる空間を創っています。

もちろん、プロジェクト空間でも、この濃さの本音で話し会えることがベストです。

しかし、収益性や個々の役割、責任が伴うプロジェクトにおいて、鎧を脱ぎ、本音で語り合うには時間がかかります。

その前段として、鎧を脱げるイベントを事前に用意するステージが大事になります。

ハード面: 誰でも、いつでも寄れる場を用意する

「イベント」がソフトだとすると、「場所」がハードです。

この2つがバランス良く機能すると、共創の土壌は生まれやすくなります。

というのも、ソフト面の「イベント」は毎日は開催できません。

毎日、石を削って、運動して、銭湯にいってたら、シゴトになりません。

(してみたいですが。。)

また、鎧を脱ぐイベント中に、急にプロジェクトや仕事の話を切り出すのも、実はタイミングが難しいです。

そこで、必要なことが、誰でもいつでも寄れる場を用意することです。

これはコロナ禍で対面コミュニケーションが減ったからこそ、その価値の重要性は上がりました。

実は私自身も

「場所いらなくね?」

とチーム立ち上げ初期はたかを括っていました。

固定費もかかるし、必要になればレンタルスペースもあるし。

家でも仕事できるし。

何かあればリモートや電話でいいじゃん。

と。

確かに今あるシゴトを定量的に進めるステージでは、非対面は効率的かもしれません。

しかし、0から1を生み出す、答えのない空間は非対面ではなかなか活性化しません。

空気や表情から、本音の温度感が伝わりにくいからです。

しかしそうは言っても、答えのない語り合い、その為だけに誰かの時間を奪い、外出を強制することも、関係性よってはハードルは高いです。

この解決アプローチとして

誰でも気軽に寄れる「場」を事前に用意し、そこに行けば誰かいる、話ができる、という空間を作ることが効果的です。

この求心力のある場を創ることで、偶然性を利用した対面での接点形成が可能になります。

「おー、久しぶり。いや、実はさ、こんなこと考えてて。」

という本音の相談はこういったタイミングで生まれます。

オフィスビルなんて高いし、無理だよ、という方はコワーキングスペースでも十分です。

要はチームのメンバーが目的なく集まる場を用意してあげることが大事です。

Honmonoも2020年には山﨑文栄堂の「COHSA」、吉本興業の「Laugh Out」、

そして2021年4月からはツクルバの「co-ba」と手を組み、

メンバーがいつでもふらっと寄れる場所をオープンしています。

毎日顔を合わせないにしても、

あそこに行けばチームの誰かがいる。

今日は一緒に作業しよー、という感覚は相互のコミュニケーションを図る上でとても大事です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

この人と一緒に仕事したいんだよなぁ、

けど急に仕事の話をするのは、ちょっと、、。

まずはしっかりと相手と話せる空間を作りたい、

という局面で是非参考にしてもらえれば嬉しいです。

おまけ 〜こんなメリットも。〜

最後に。

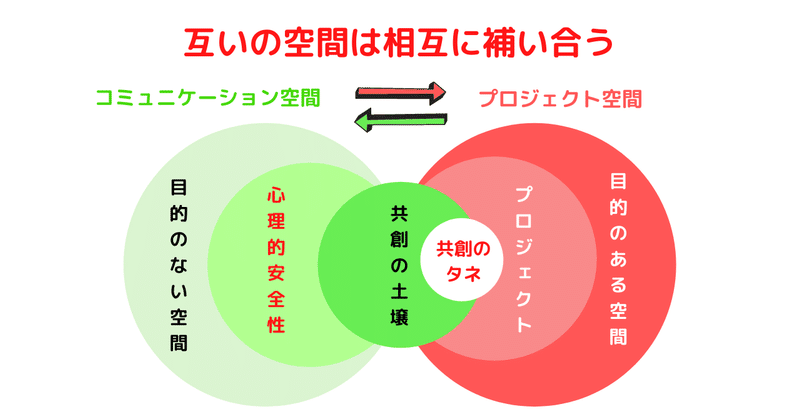

これは後から分かったことですが、コミュニケーション空間のメリットがもう一つあります。

それは、プロジェクト空間で疲弊する心身や、相手との関係性の修復です。

別の機会で話しますが、共創しプロジェクトから成果を得る(特に収益を目指すもの)、は過程において多くの痛みや犠牲も伴います。

プロジェクト空間だけにとどまっていると、どんなに気持ちよく取り組める相手でも関係性が悪化することがあります。

そうなった場合、目的のある議論や進行から離れ、目的のない空間で互いに重くなった鎧を脱ぎ、時間を共有することで、心身や関係性や修復されることがあります。

大事なことはこのプロジェクト空間とコミュニケーション空間をバランスよく行き来することです。

この空間の往復が多ければ多いほど、相手への信頼や理解は深くなり、共創の土壌は豊かになります。

次回はプロジェクト空間についてお話しますね。

お楽しみに!

------------------------------------------

Honmonoは、志高く共に創るプレイヤーを募集中です。

「ちょっと話を聞いてみたい!」という方はTwitterやInstagramのDMでも良いのでお気軽にご連絡ください。

「まずはプロジェクトやメリットについてもっと知りたい」という方は、公式サイトに詳しく書いてありますので、ご覧くださいませ。

------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?