【避難訓練】公然と わいせつな恋 人災か

「運も不運も、一夜にして変わるものよ。幸も不幸もね。此間、台風の土砂崩れで犠牲者が出たでしょ。あれ、私の実家の近所という程でもないんだけど、結構知ってる場所なの。」・・・二人のデートの締め括りは、歌舞伎町の同伴喫茶と決まっていた。稼ぎのない学生同士、互いの躰の汗臭さすら「愛でたくて」仕方ないくらい「御目出度い」学生同士のことである。排泄後の手洗いがいい加減な人に不快感を覚えたことがあるけれど、シャワーも浴びないで大切なパートナーに局部を舐めさせるような私たちに、彼らを批判する権利は無い。

「あの夜、東京に出張で留守にしてたというだけで、あんなに小さい山里の村長が日本中からバッシングされていたでしょ。ワイドショーでも『旗振り役が安全な場所へ逃亡か』とか『被害を予見できたのに対策が後手』とか、それはもう重罪人のような扱いだったわよね。でもね、実はあの人ね、長年、村に貢献してきた人なの。氾濫から畑を守るために川の堤を補強したりとか、お年寄りのために避難所を増設したりとか、地元の信頼は厚いのよ。そういう背景はお構い無く、一斉に罵声を浴びせるのって、ホント、どうかしているとしか思えない。そもそも『天災』なのよ。それを『人災』だと言い切っちゃう。人間にどうこう出来るはずもない自然の力まで、一人の責任であるかのように片付けてしまう風潮のほうがよっぽど『人災』じゃない。ああやって他人を傷つける批判ばっかりしている人が、災害の度に『絆』とか『共に』とか言ってるのが信じられない。

何でも一緒に頑張ろうとするから揉めちゃうんじゃん。私ね、『絆』とか『共に』とか言ってる社会で無理するのがどうしようもなく肌に合わないの。付き合いでサークルには入ったけど、新歓コンパとかって好きじゃなかったな。上級生が座敷に上がる度に下級生が靴を揃えて、迎える幹事さんが上座に誘導して、ビールの人、チューハイの人って注文とって、そんな時にややこしいカクテルを頼む人が乾杯前から白い目で見られたりして、ああいう雰囲気が苦手なの。もちろん仲間も規律も大切よ。一人じゃ生きてけないもん。でもね、適当に力を抜いた人間関係のほうが長続きするっていうかさあ、大勢の人が1つだけの方向を一緒に見つめているのって薄気味悪い。大学ですらそうなんだから、会社組織で生きていく自信がない。だから傍に居て。私の傍にずっと居て。同じ生き方しなくていいから、私を抱く手は離さないで。」・・・春代が口移しにくれるカンパリソーダを舌で転がしながら、彼女の生温かい躰を抱きしめる腕がいっそう力を増す。これほどまでに愛し合っていた二人も、あれほどまでに違う生き方を選んでしまえば、この半年後の別れも必定だったのかもしれない。出会いが遅かったとは云わないけれど、就職活動が落ち着いた頃に二人は付き合い、彼女が最も苦手とするサラリーマンの泥沼に浸る生活が、私には疾うに内定していた。「私を抱く手は離さないで」と私に命じた彼女のほうから「会うのが辛い」と切り出し、抱きしめていたはずの躰が私の腕をすり抜けていった。

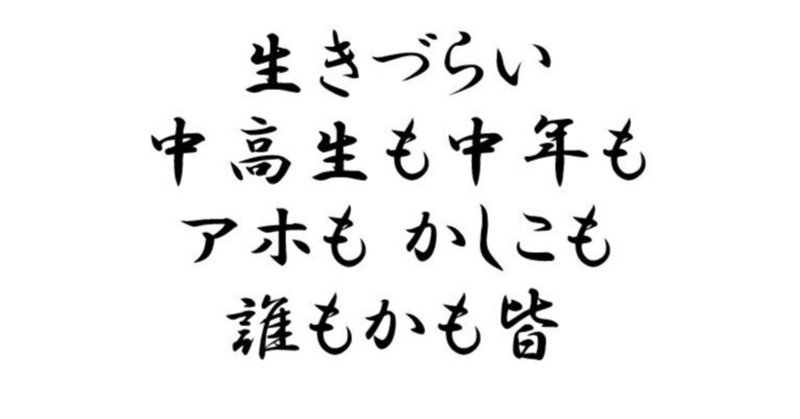

「水害を防ごうと力を尽くしてきたヒーローが、一夜にして水害を招いたヒールになっちゃうんだってば。たった一度の失敗で過去まで全部マイナス評価。これが『失われた時代』なのね。息苦しいわ、生きているだけで。『失敗を恐れずチャレンジせよ』なんて建前、どこ吹く風、みんな口にすら出さないわ。1日1日、失敗しないように生きているだけ。元々つまらない人生にプラスなことなんて1つもないの。あるのはマイナスだけなの。」・・・いつも通り薄暗い個室で、いつも通り人生の薄暗さを語る彼女。彼女自身の性格や持論にも他に類を見ない薄暗さがあったけれど、彼女には「世の中そんなに前向きに明るく生きられる人ばかりでないんだよ」という至極当然の道理から目を逸らさない清らかさがあった。誠実だったのかは不明だが、真実だったことは自明だった。私はといえば、春代の愛の氾濫に溺れ、瞬時にして自分の畑など見えなくなり、我に返った時には遠くへ流されているような半年間だったわけで、恋愛に避難訓練は無力だと知った濃密な経験値がその後の何十年もの人生にとってはプラスに作用したと思いたい。

人生の計算はマイナス思考だった彼女だが、本当の計算力は足し算も含めて驚くほど素早く正確なものだった。大学の生協で、フルーツサンドと飲むヨーグルトと、ついでにシャーペン芯の様なちょっとした文具を何点か購入した時のことである。漫画に登場する「ガリ勉」みたいに黒縁の丸メガネをかけた陰気な女子学生が冴えない顔で私の買い物品をさらっと眺めると、刹那に「1,218円です」と告げる。レジを打つスピードも熟練のバイトらしく速かったけれど、そのスピード以上に暗算が速いため、レジ打ちが追い付かない程なのである。頭に浮かぶメロディーが楽譜を書く手を追い越してしまう話は美春さんから聞いていたけれど、この「技」も大したものだと感心した。が、感心するのはまだ早かった。私が少しでも小銭を減らそうと財布の中身を指で漁った末、彼女に1,520円を手渡すや否や、そんな私の意図を汲んだのか「逆に重たくなってゴメンナサイ」と蚊の鳴くような声で言うではないか。釣りは302円である。無論、支払い前の財布には百円玉が無かったから、私の出した1,520円が間違いだったというわけではないし、受け取った5枚の硬貨のうち2枚は1円玉だったから、気分的には聊かなりとも軽くなったつもりだった。

夕方の講義が始まるまで、おやつ代わりにフルーツサンドを食べながらも、302円の重さが気になって仕方ない。近くに「はかり」なんて無い。かといって、インターネットなど無かった時代のことである。私はその足で図書館棟へ向かい、実際に日銀の資料を捲ってみることとしたのである。大学というのは、好奇心に対しても、時間に対しても、浪費する自由を許される場であった。

私の出した520円は、500円玉(7.0g)×1枚+10円玉(4.5g)×2枚=計3枚(計16.0g)となる。彼女からのお釣り302円は、100円玉(4.8g)×3枚+1円玉(1.0g)×2枚=計5枚(16.4g)・・・お見事だった。この大学にはあんな奇人がいたのか。そんな感慨に浸っていると、目の前に奇人ご本人が立っているではないか。私は「勇気を振り絞って」というより、彼女の全身を包み込んでいる知的なベールの「物珍しさに吸い寄せられる」ようにして、気が付けば彼女に声を掛けていた。

その後、生協で買い物をする度に、自然とレジ越しに声を掛け合うようになり、二度目に図書館で見かけた時からは、たまに一緒に喫茶店に行くくらいの仲になった。長い時間をかけて、酒でも無く、たった一杯の珈琲を啜るという、あの喫茶店という業態の楽しみ方が今ひとつ掴めない私だったが、こうして異彩を放つ女性と向き合って飲む味と香りは、ほろ苦い魔法にかけられた別物のドリンクのように思われた。

「ああやって、先に金額を伝えれば、私がレジを打っている間に、お客さんが財布からお金を用意できますよね。これって意外に待ち時間を縮める効果があるんですよ。私、お客さんに並ばれてレジを焦るのが何よりもイヤなんです。」・・・聞けば、暗算は小学生の頃に親の命令で通わされていた珠算教室で覚えてしまったものだし、硬貨の重量なんていうのは暇潰しに知ってしまった趣味のようなものだと言う。「本当にやりたかったのは哲学なんです。でも『実学をやりなさい』って、両親とも頑なだったものだから、私も親の反対を押し切ってまで哲学をやりたかったわけでもなかったし、まあ『そんなもんかなあ』と思って、法学部にしたんです。何かこう、周りのキラキラした学生のみんなが持っているような主体性が無いの。生協でバイトしながら勉強さえ出来れば、それがどんな学問だろうと構わない感じで、家もこの近所のアパートだから、大学の半径数百メートル圏内で全ての生活が完結してしまっています。ウフフ。親は県人寮を探してくれたんですけど、これだけは抵抗しました。東京に来てまで同郷人と顔を合わせる暮らしが煩わしそうだったし。結局、女子寮が無いって理由で話がおじゃんになってくれたんですけどね。でも、今にして思えば、住む場所にしたってどうでもよかった。東京に来たからといって、渋谷や新宿に行きたいってわけでもないですし。ああ、サークルには入学式で無理矢理に勧誘されたのを断り切れなくって、何となく入りましたけど、新歓コンパから暫くして幽霊部員になりました。やっぱり私って、勉強が友達なんです。」・・・そんな春代――いや、この頃は春代さん――と、友達になり、恋人になり、毎週のように歌舞伎町の同伴喫茶へ足を運ぶようになるのは、この純喫茶での純朴な会話のず~っと後の話である。

とにかく驚くことが多過ぎて、何から訊ねればいいのか思案してしまう程だった。まず、計算が得意な彼女が本当にやりたいのは哲学だったということ。でも、選んだ道は私と同じ法学部で、しかも2年生だったということ。必修科目は同じなのだから、憲・民・刑に訴訟法やら法学やら、いくら何百人も在籍していたとは申せ、どこかの教室で近くに座った機会なんかが必ずあったはずなのである。どうして今までこんな奇人の存在に気付かなかったのだろう。そんな“影の薄い存在感”に驚いた。「勉強が友達だと言うなら、どうして時給の安い生協のレジ打ちなんかじゃなくて、家庭教師や塾講師のバイトを選ばないのか?」と訊けば、「大好きな勉強で他人の人生を左右したくない」と即答されたことにも驚いた。

「それにね、高校のときの数学の先生が電卓の使い方を余す所無く教えてくれたんです。電卓ってね、家庭の主婦がスーパーのチラシをチェックしながら使うと、きっと家計簿に革命が起きるんじゃないかってほど便利な機能と式が備わっているんですよ。世の中の大半の人が『÷』『×』『-』『+』『=』と数字以外のボタンを試したことがないなんて、本当に勿体無い話なんです。先生から繰り出される文章題は難問ばっかりなんですけど、いっつも『ハイ!正解は電卓を使うね。お前らバカか?機械に出来る計算は機械に委ねる。中国ではこんなの常識だぞ。』っていう決め台詞で授業が終わるんです。青白く痩せててね、今時あり得ないような七三分けに度の強い眼鏡。でも白衣がとっても似合ってて。あっ、この先生、北京生まれで、相当な高等教育を受けた方らしいんです。で、日本の大学に留学して教員免許も取っちゃたんでしょうね。それとも日本人に帰化したのか、もともと日本人だったのかなあ。数学のついでに中国語も習いましたよ。英語以外に外国語科目を取り入れていることもそうでしたけど、外国語以外の科目に外国出身の教師が存在することが何だか特別な気がして誇らしかった。そんなものだから、私、日常会話レベルだったら中国語も出来るんです。それなのに大学で第二外国語に中国語を選択するのは勿体無い話でしょ。というわけでロシア語にしました。中国の隣だったからって、そんな感じかしら。」・・・もう私はいったい彼女の何に驚いていいのやら、それすらも判断が付かなくなり、あのアールを線対称で逆にした「Я」を人生で初めて目にした時のような混乱に陥っていた。ちなみにアレは「ヤー」と読み、一人称の単数形すなわち「私」を意味するが、春代に対する驚きは私が「私」というものを失うほどに強烈だった。北京仕込みの電卓を駆使するオンナ。そりゃあ、春代にしてみたらレジ打ちなんてお茶の子さいさいだったわけだ。

春代はとても美人とは言えない容姿だったけれど、この「驚き」の数に比例して彼女の魅力は倍増していった。それに「外見なんてどうでもいい」と思っていたら、ある日、彼女が黒縁の丸メガネを外した瞬間、私はその透き通るような眼差しに「射殺」された。但し、この出来事もこの純喫茶での純朴な会話のず~っと後、彼女に私が初めて「射精」する直前になってからの話である。

驚きの多かった喫茶店から数ヶ月後、3年生になってから、約束したわけでもないのにゼミが一緒となったことに対しては、さほど驚きが無かった。私も法律より哲学を志向する法学部生だったからである。「法社会学」のゼミは、春代や私のような変わり者ばかりだったが、教授もまたユニークだった。春代と違って「根っからの勉強好き」では決して無かった私にも魂が震えるような学問の面白さを感じさせてくれる場所だった。まず「安楽死」と「死刑」の2テーマを取り上げ、前期の終わりに「私はどのように死にたいのか」について徹底的に論じ合う。次に「優生思想」と「少子化」の2テーマを取り上げ、後期の終わりに「私はどのように生きたいのか」について徹底的に論じ合う。合宿まで一緒に過ごしたというのに、二人の間柄が男女関係になるのは、ゼミの初回から1年半も経過して、いよいよ卒業論文に着手しようかといった頃合いだったのだから不思議なものである。ゼミという少人数の空間で苦楽を共にし、すでに春代は友達以上の存在に深まりつつあったものの、彼女にとっての恋人はやはり勉強だったのかもしれない。

卒業単位を満たし、就職先も決まって、「絶対にやらなければならないこと」を全て片付けてしまった後、互いに「卒論くらいは一緒に書こうか」といった感じで接近したことが、この二人の「天気図」を急激に変えた。もともと海面水温の高かった二人である。熱帯低気圧が台風に発達するのも早ければ、反時計回りに渦巻く感情がこれまでの焦れったくて歯痒くて間怠っこしかった二人の時間をあの純喫茶にまで巻き戻すのも早かった。閑散とした真冬の土曜日の図書館、私が春代の左側に並んで腰かけ、刑法のテキストを読み直していると、彼女が「あなたにこっそり聞きたかったことがあるの」と言う。そして、内緒話をするように、彼女が、両手の平で私の右耳と彼女の唇との間を筒状に覆い隠すと、いきなりそのまま私の耳を舐め始めた。耳輪と対耳輪の狭間を、湿度を帯びた彼女の舌が、まるで蝸牛のように丁寧に這う。途中から邪魔になったのだろう、彼女が、トレードマークとも云える黒縁の丸メガネを外したのは、その時であった。第174条の解説ページを開いたまま、暫し彼女の罪作りな悪戯は続いた。あの日、あの時、銭の重さを初めて知ったこの図書館で、この日、この時、私は恋の重さを初めて知った。

図書館を出ると、季節外れの恋の台風が局地的に春代と私の身に襲い掛かる。この寒かった土曜の夜からというもの、二人は失った時間を取り戻そうとするかのように、幾度も幾度も性交した。いつも彼女の言動には驚かされっぱなしだったけれど、私との性交のみならず、新宿という街に出るのもこの夜が初めてだったということには、さすがに仰天した。仰天と昇天が同時並行で続く中、私は春代に何もかもを差し出し、春代の何もかもが欲しいという制御不能の台風と化していた。こうなると、避難訓練など何ら意味を持たない。自分自身の躰が台風と同化し、愛欲の洪水に自らダイビングしているのだから。

春代は、私の生涯で――といっても未だ残り多きはずの生涯だが、もはや年齢も年齢だけに恐らく――最初で最後の「恋人らしい恋人」だった。公園や遊園地や映画館で一般的なデートを楽しみ、お互いに「彼氏です」「彼女です」と名乗っても世間に全く違和感の無い健全なカップルだったという意味である。ノーマルなセックスの味というものをきちんと教えてもらった相手も、生涯において結局彼女だけだった。殆ど女性にモテる兆しのないことを自覚しきっていた私にとって、春代こそ「通常の男女交際」という貴重な人生経験を与えてくれた、たった一人の異性だったわけである。私の年表から「春代」という字を削除することは不可能だ。

唯一、彼女との関係で困惑したアブノーマルな部分といえば、時に病的なまでに危険な香りを漂わせるネガティブさであったが、その穏やかな口調から事問ふ「万事に蔓延りし憂鬱」のような哲学も、春代らしい無二の魅力そのものだった・・・つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?