過去の歴史に立ち会う事ができる ~ 映画「ヒトラーのための虐殺会議」

ナチス・ドイツによるユダヤ人のホロコーストを加速させた、史上最悪の会議と呼ばれる「ヴァンゼー会議」が開かれたのは、1942年1月20日です。

場所は、ベルリンのヴァン湖畔にある豪邸。

この映画には、一切の戦闘シーンやドラマチックな映像は無く、約90分間、淡々と会議の模様が再現されています。

これは、映画の中にも表される「会議録」が完全な形で残されていたが為です。

私たちは、絶対に過去の一場面に戻って、その様子を見ることはできません。しかし、ひとつだけ、その方法があります。

それは「映画の中で見ること」です。

<あらすじ>

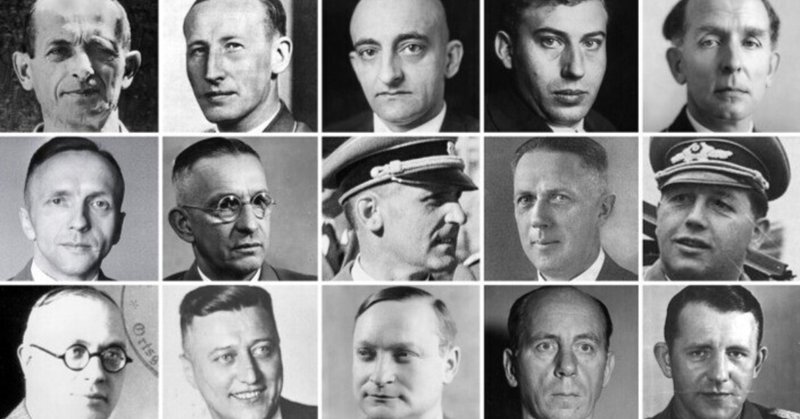

1942年1月20日正午、ドイツ・ベルリンのヴァンゼー湖畔にある大邸宅にて、ナチス親衛隊と各事務次官が国家保安部長官のラインハルト・ハイドリヒに招かれ、高官15名と秘書1名による会議が開かれた。議題は「ユダヤ人問題の最終的解決」について。この「最終的解決」とは大規模な虐殺のコード名。欧州における1100万人ものユダヤ人を計画的に駆除する、つまり抹殺することを意味していた。移送、強制収容と労働、計画的殺害など様々な方策を誰一人として異論を唱えることなく議決。その時間は、たったの90分だった。

史上最悪の会議の全貌が80年後のいま、明らかになる。

ヴァンゼー会議の主宰者であるハイドリヒはナチス親衛隊の大将でもあった。冒頭、ゲーリング国家元帥の指示だとしたうえで「ユダヤ人問題の最終解決」の正当性を巧みに権威付け、最終解決の遂行は親衛隊が権限を持つと宣言した。

「欧州のすべてのユダヤ人をポーランドに移送して〝特別処理“をする」。ハイドリヒの発言を受け、アドルフ・アイヒマン国家保安本部ゲシュタポ局ユダヤ人課課長が特別処理(=大量虐殺)の手法を、試算を交えて具体的に説明していく。

アイヒマンが提示した移送計画に官僚たちは感嘆の声を上げるのだが、自らの所管分野に悪影響がありそうな時だけはしつこく質問を発する。例えばユダヤ人収容所が数多く置かれるポーランド総督府の次官は、続々と移送されるユダヤ人で収容所はパンク状態だなどと繰り返し負担軽減を訴えていた。

内務省次官はユダヤ人とドイツ人の混血児なども特別処理の対象とする方針に対し、現行法の規定に反すると異を唱えたがハイドリヒの説得に屈してしまう。彼らの関心はユダヤ人虐殺の是非ではなく、特別処理の効率化と負担軽減なのだ。

極めつけは大量虐殺に用いる手法の変更である。会議に出席した官僚の中でも良心的と思われる首相官房局長が、虐殺のために銃殺を繰り返すことの人道的問題に言及する。殺される側のユダヤ人のではない。血まみれの虐殺行為が、殺す側のドイツ兵の心身に与える甚大な影響を考慮しての発言だった。

参加者の間でとまどいが見られたが、アイヒマンが最終処理の具体的な流れと手法を説明する。「効率的で実現可能だ」と胸を張るアイヒマンの計画に、参加者はほっとしたような表情で相次いで賛意を示した。こうしてユダヤ人の最終処理計画について関係機関の合意がなされ、ホロコーストが加速。最終的にナチスドイツは600万人ものユダヤ人を殺害した。

「(ユダヤ人の最終処理は)運命が私たちに与えた任務です」。会議のあいだ、ハイドリヒが繰り返した言葉である。「我々が重荷を背負うことで、後の世代が幸せになるのです」とも述べている。

ヴァンゼー会議はユダヤ人虐殺の手法が銃殺からガス殺に移行する転換点となったとされる。ただ、ユダヤ人の迫害や虐殺はそれ以前からあったことで、ドイツでは1933年のヒトラー政権の誕生以降、いっそう激しさを増した。

1935年に制定されたニュルンベルク人権法は、ユダヤ差別を法的に規定した法律であり、1939年9月の第二次世界大戦勃発以降のユダヤ人の移送措置と隔離施設(ゲットー)の設置、1941年6月の独ソ線開戦とソ連領内のユダヤ人射殺、同年12月の移動トラックでのガス殺開始などが続く。

ヴァンゼー会議の参加者が、時に笑いを交えながらビジネス会議のように議論を進められたのは、すでに国を挙げて人々の心の中に「差別」と「憎悪」が刷り込まれ、ユダヤ人の大量虐殺をおこなっていたからにほかならない。

本作のメガホンを取ったマッティ・ゲショネック監督は「私が最も恐怖を感じたのは、ほとんどが法律を学んでいたはずのナチスの高官たちがまるで生産会議を行なうかのように淡々とこの手続きを進めていたことです。彼ら参加者には道徳的懸念が一切なかったのです」と述べている。

1952年に東ドイツで生まれた同監督は、こうも語っている。「ドイツの歴史、特に国家社会主義の歴史を学ぶことは、私の幼少期と青年期における決定的なテーマでした。そしてもちろん、ヴァンゼー会議についても知っていました。ベルリン人として当たり前ですが、会議が行われた家も知っていました」

本作は議事録をもとに製作されただけあって、登場人物の発言は極めてリアルだ。重い役柄を見事に演じきったドイツ人の俳優陣に拍手を送りたい。ドイツは自国が犯した過去の過ちに真摯に向き合う姿勢があると言われるが、この映画もその一つ。製作にはドイツの公共放送ZDFが参画し、テレビ放送でもされたという。

最後にもう一つ。ヴァンゼー会議が開催された邸宅に到着したハイドリヒが部下たちを前に、「米英が参戦した今、ユダヤ人は盾として使えなくなった」と話すシーンがある。前年の12月8日、日本が真珠湾を攻撃して米英に宣戦布告した。1940年9月には日独伊三国軍事同盟が締結された。ユダヤ人の大量虐殺は日本とも地続きと考えれば、この史上最も恐ろしいビジネス会議の見方も変わってくるような気がする。

文:堀木三紀(映画ライター/日本映画ペンクラブ会員)

私は、この日の朝、数か月前に購入した文庫版の「アンネの日記」を開いていたのですが、「ミープ・ヒース」というアンネ家族たちの隠れ家生活を支えた一人の女性のことが気になっていました。

そして、そのタイミングで、「ヒトラーのための虐殺会議」が明日まで上映されていることを思い出し、急遽駆け付けたというわけです。

館内は、平日にも関わらず、意外に多くの老若男女の方が鑑賞に来られていました。その思いは様々なものであったでしょうが、皆さん一律に「これは見なければ」という思いがあったのではないでしょうか。

「ヴァンゼー会議」の出席者たちのその後を調べてみましたが、大半が、その数年以内に暗殺されたり処刑されたりしています。

しかし、その代償は600万人とその家族の悲しみを考えると、軽すぎるとも思えます。

あらためて、「人が生きる」とは、何なのか?と考えさせられました。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。