民俗学者・宮本 常一さんと対州馬

私が尊敬してやまない故・民俗学者 宮本 常一さんの著書「 私の日本地図 ⑮ 壱岐・対馬紀行 」。

この本との出会いのきっかけとなったのが私の場合、「対州馬」でした。新聞の連載で対州馬の写真資料を探していて目に付いたのがこの本でした。

結局、求めていたような写真資料は得られなったのですが、その文章と宮本さんの人間性・人格の魅力に曳きこまれ、気がつくと愛読書の一冊になっていました。

この書を開く度に、厳原(いずはら)、浅藻(あざも)、豆酘(つつ)、曲(まがり)、千尋藻(ちろも)、名方ヶ浦(なぼがうら)等・・・・と頭の中で宮本さんの足跡を辿る対馬の旅が繰り返されてきました。

それから私にとって「対馬」は宮本さんが親しんだ、言わば憧れの地となりました。

残念ながら宮本さんが直接、対州馬について述べた文は無いのですが、今回は同書の中から垣間見える、「宮本 常一さんと対州馬」という接点に焦点を絞ってスポットを当ててみました・・・。

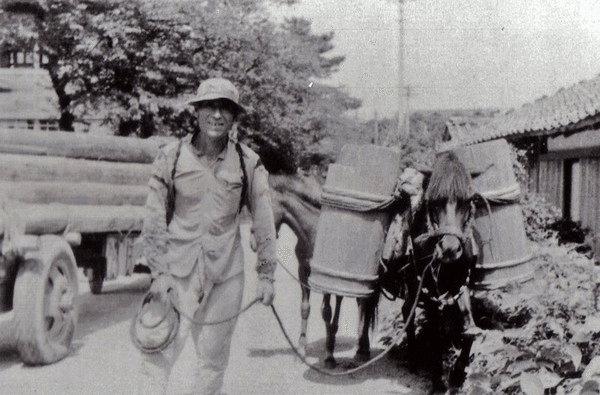

下の写真は昭和27年に撮影された、国会議員や県庁職員らによって構成された対馬総合開発視察団の様子です。(宮本さんは、この中には含まれていません)

この頃の対馬はまだ道路自体が整備されていなかったので、写真のように対州馬が重要な移動手段であったことがわかる一枚です。

しかし25年、26年と対馬の調査団に参加している宮本さんは、まず対州馬に乗って移動するはずがありません。

宮本さんの民俗学調査の基本スタイルは、リュックを背負って歩くというもので、なりふり構わないその姿はよく「富山の薬売り」や「旅芸人」に間違われたということです。

また「出会う人、皆先生」という姿勢の人なので、馬なんぞに乗って調査旅をするはずが無いのです。

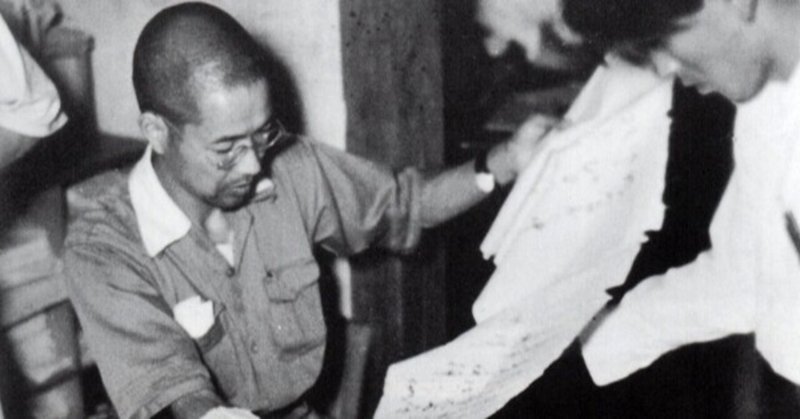

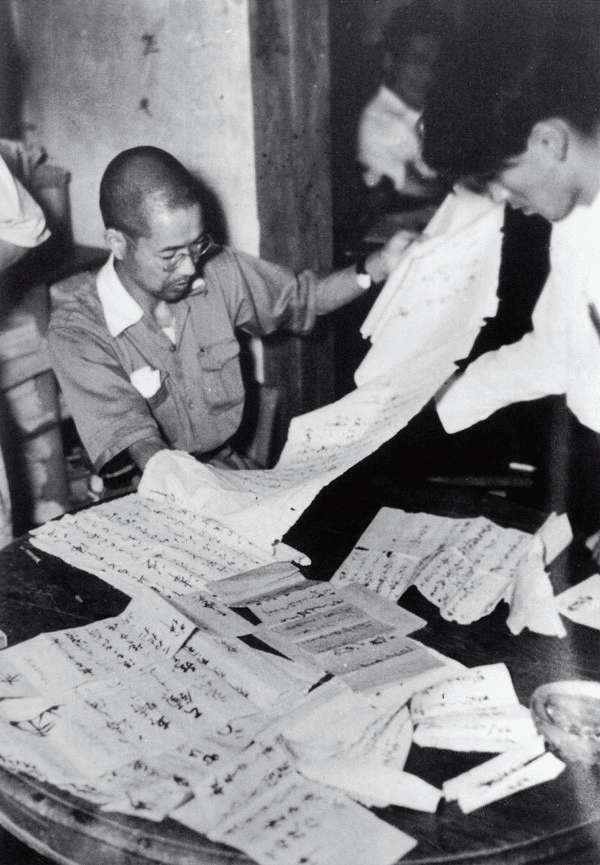

昭和25年、対馬調査での宮本さん。この時も坊主頭に戦時中の国民服といういでたちです。

昼は島の人の話を何時間でも聞き、夜宿に帰ってから深夜まで聞き取りをまとめるということの繰り返しで、求められると古文書に書いてある内容を説明するということも多々あったようです。

そんな宮本さん、馬に乗って高い位置から人に問いかけるはずがないですし、いやそれどころか、実は宮本さんは、対馬でかなりの「秘境」を馬(おそらく対州馬)について歩く(或いは駆ける)という経験をされているのです。

その時の様子が「 私の日本地図 ⑮ 壱岐・対馬紀行 」の中に記されています。

『・・・・伊奈(いな)にはもう少しゆっくりしたいと思ったが、「今日佐護(さご)から三人材木を買いに来た人があってその人たちがこれから帰るところだから、それについてゆくと道にまよわなくてよいだろう」と言ってくれる者がある。

それではその人たちについていってみようと思って、急に支度をして出かけることにした。

三人の男は馬に乗って来ている。一人の老人が私のリュックサックを馬につけると、馬は矢庭に走り出してしまった。・・・・・』

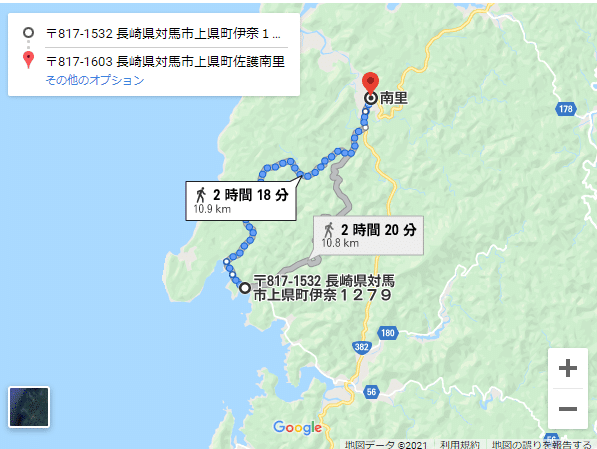

対馬に土地勘のある方ならお分かりと思いますが、伊奈から佐護に抜ける山道というのは、距離こそ役11kmというものの山の奥深く、2014年の現在でも単独で行くのはかなり心細いルートです。

『(中略)・・・・道連れになってくれるはずの人たちはあっという間に目の前から消えた。

後を追いかけて志多留(したる)というところまで来たが姿は見えぬ。

村の人にきくと、もう大分前に馬で走っていったという。

志多留から谷奥へはいっていくと道は細くなる。

幸いところどころに蹄のあとがついているので、それをたよりに奥へ奥へと歩いていったが、そのうちに蹄のあともわからなくなった。

道はところどころで二つにわかれる。

しかもその谷の広さがほぼおなじくらいの分かれ道まで来たときは全く困りはてた。

もう日も暮れてきた。

わるくすると野宿するようになるだろうと思って、別れ道のところにしばらく立っていた。・・・・』

結局、宮本さんは山中で待っていてくれた三人と無事合流することができました。三人の話によると馬が走り出して止まらなかったので、という説明があったそうですが、それが果たして真実であったかどうかはここではなんとも言えません。

『(中略)・・・・私が一息入れて元気が出てくると、三人は馬に乗り、私はその後からついてゆく。

今度は馬もゆっくりとあるく。

(中略)

・・・・道は川の左岸にあったり右岸にあったりする。

橋がないから川をわたって対岸にゆかねばならぬ。

私は川をわたるときは靴をぬぐ。

道のあるところははく。

それをくりかえす。

馬上の老人は実によい声で歌をうたってくれる。

盆踊の歌もいろいろある。

そのうちの口説は私の郷里のものに実によく似ている。

月がのぼって明るくなった。

私は峠からずっと走りつづけである。

馬がゆっくりしているといっても、人間は小走りしないとついてゆけない。

幸い荷は馬につけてもらっているので身は軽い。

馬三頭が川をわたるときはしぶきをあげる。

そのしぶきをあびていく。

やっと佐護谷の火の見えたときはうれしかった。

馬上のひとりが「今夜は私の家へとまるとよい」と言ってくれたときは更にうれしかった。・・・・・』

こうして無事に島の人でも迷うことのあるという山中の峠道を越えています。「馬が勝手に走っていった」というエピソードはどうも信じがたいですが、それはともかく、どこまでも辛抱強く走ってついてくる「本土から来た学者」に対し、三人が途中から心を許し、信頼するようになっていたことだけは間違いないようですね。

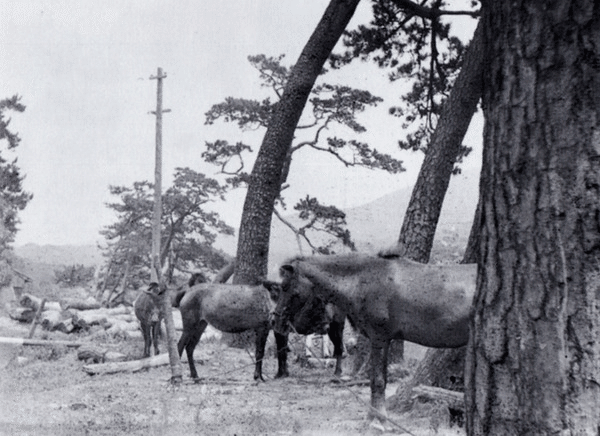

以下の写真は、宮本さんが対馬でファインダーに収めた対州馬たちです。

(画像は記事の紹介をさせて頂くという目的のみの使用であり、著作権は全て周防大島文化交流センター所有であることをお断りさせて頂きます。)

佐護にて。志多留から佐護へ抜ける途中で撮影されたものではないかと推測されます。

豆酘(つつ)にて。肥桶をかつぐ対州馬。

厳原町久根浜(くねはま)に繋がれた馬。

浅茅(あそう)湾にて、トラックと馬を運ぶ渡海船。

対州馬のみならず、宮本さんは山中で絶滅危惧種に指定されている、ツシマヤマネコにも遭遇しています。

興味を持たれた方は、ぜひ同書を開かれてみてください。

3回にわたり対馬を訪れた宮本さんでしたが、書の終わりを次のような言葉で締めくくっています。この言葉は今も尚、私達の胸に迫るものが有るように思えてなりません。

『 私もいつの間にやら年をとってしまった。そして、再びこの島を訪れることはないかも知れないと思った。

私は年寄りになるけれども島は年寄りになることはない。

同時に、いつまでも健全であってほしいと思った。

厳原の町の中を流れる川の水がいつまでも澄んでいる間は、島の人も島の文化も健全であるだろうと思う。

島を訪れる人びとに媚びたり、物ほしい顔をしたりしないで、自分たちの生活を充実するためにしっかりとした足どりであるき、自主性を失いさえしなければ島はいつまでも若さを失わないであろう。

それはまた壱岐に対しても言えることである。

戦後の窮乏の息苦しさの中からたちあがってゆく姿を私は見てきた。

しかし島にはそのまえに何千年というほどの長い歩みがあり、その歩みはこれからも続いてゆくのである。

しかも島を島をほんとに発展させてゆくのは、ここに住んでいる人たちの努力にたよる以外にない。

島よいつまでも健全な歩みをつづけてほしいと念じつつ、私は島から遠ざかった。 』

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。