シク教研究の成果 ー保坂俊司

シク教研究の成果

シク教の聖地ゴールデン・テンプル(ハリ・マンディル・サヒブ)

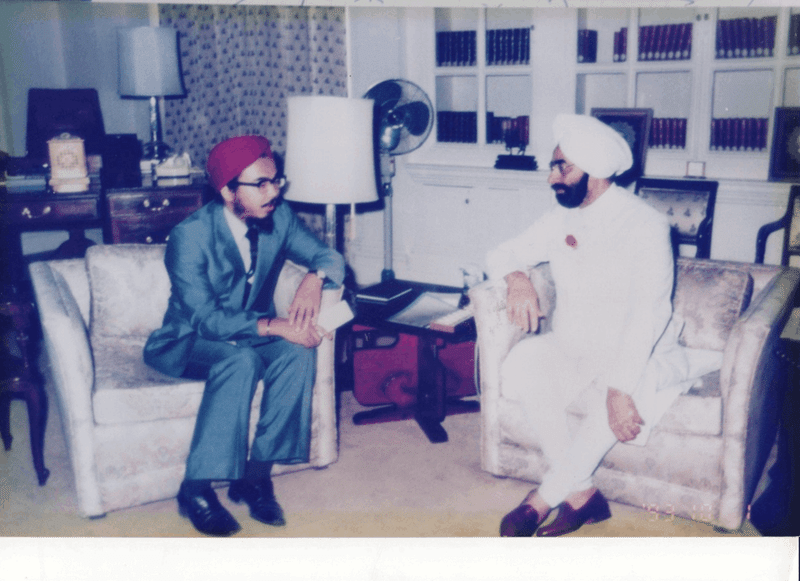

ラシュパティ・ババンにて、第七代インド大統領ザイル・シン閣下

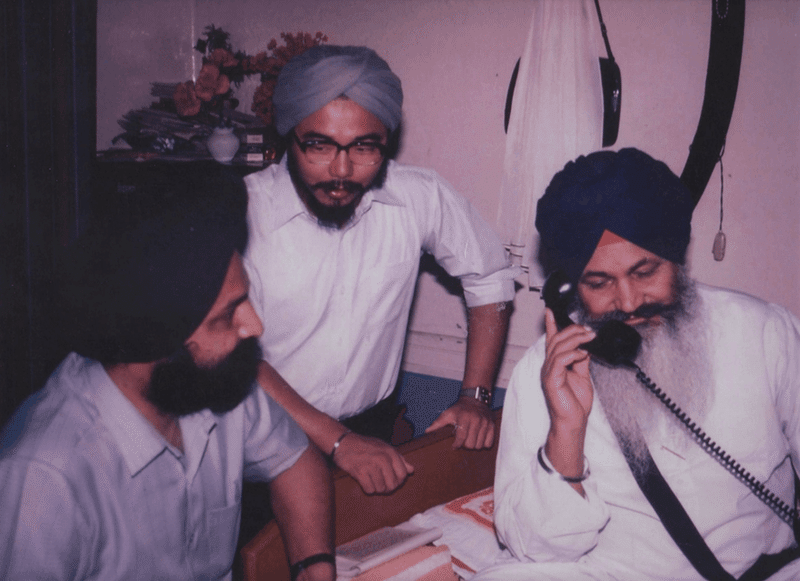

シク教教団総本部SGPCの総裁ロンゴランワレ師と

シク教の研究

科研研究を含む

融和・共生思想の研究

寛容思想をキーワードとして

インドと日本の宗教融和思想の研究

初期シク教グル・アマルダスの融和思想

第一部

今や余り意識されないが、20~30年ほど前までの国際社会では、米ソ冷戦構造、つまりイデオロギー(政治思想・体制)対立が、極めて深刻であった。しかし、1991年のソ連邦の崩壊と共に、再び宗教間の対立紛争が、世界各地で引き起こされるようになった。この古くて新しい対立構造である宗教間の対立は、過激原理主義思想を暴力的に展開する一部のイスラム教徒による無差別的なテロリズムにより、国際社会の新たな不安定要因として強烈に印象付けられた。

確かに、2001年の9.11事件(ニューヨークの貿易センタービルヘの航空機による大規模テロなど)は世界中を震撼させた、イスラム教やイスラム教徒へのないナスイメージが形成された。しかし、たとえ一部であろうとも、イスラム教徒をこのようなテロリズムへと駆らせる要因を作った側の反省や、自己分析は余り聞こえてこず、彼らの理不尽さや凶悪さばかりに報道が偏る傾向もあり、イスラムと非イスラム間の対立は、収まるどころか却って大きくなっている。特に2014年のIS(イスラム)国の出現とその後の混乱は、その独善的な異教徒や他宗派信者への過酷な扱いかたに加え、イスラム原理主義の現代的な展開としての可能性を示したことで、大きな驚きを引き起こした。

勿論、筆者は過激なイスラム原理主義者というより、イスラムの理想を自己流に解釈して自己の欲望を、宗教的正統性を装うって満足させようとする一部のイスラム原理主義者達の言い分や、その行動を肯定するものではない。しかし、彼らが執拗にあおった他宗教、あるいは他宗派への敵意の根源に、他者への寛容の精神の欠如があったことは否定できないであろう。本来的には、寛容と慈愛そして、平和を説く宗教とイスラム教の教えを自認するイスラム教徒の中から、彼らの媼過激な行動を取る集団を生み出した諸々の背景を描き出す必要がある。つまり、イスラム国に代表される異教徒、異宗派への不寛容なイスラム解釈が、歓喜を以て受け入れられた、その背景の分析が必要である、ということである。そうでないと、イスラム内におけるこの新しい宗教運動、教理解釈の持つ意味が明らかとならず、今後とも多くの混乱や犠牲が生まれることが予想されるからである。少なくとも、宗教の名の下に、あるいは正義の名の下に、多くの命が犠牲になることのないような社会の構築を目指すことが重要であろう。それは、勿論イスラム過激のみならず、これを攻撃する欧米の側にも云えることである。彼らが、中東を中心に広くイスラム圏で行ってきた現代の十字軍とも言われるような軍事行動への反省を含めて検討は、真摯に行われてしかるべきであろう。

勿論、本成果報告書において、そのようなことを直接扱うわけではない。本報告書で扱うのは、宗教や民族の対立において特に強調される他者への憎悪や敵意の軽減や解消の可能性、さらにそれを包括的に寛容思想と認識し、その寛容思想の考察である。具体的には、度重なる異民族、異教徒の略奪や、過酷な支配に苦しみつつも、他宗教・異民族との平和的共生、それは後に検討するような近代的な平和ではなく、相利共生関係の構築を通じて精神レベル、宗教レベルからの相互理解と尊重、そして相利共生関係の平和思想であり、この思想を可能にする寛容思想の検討である。そしてこの寛容思想を異教徒間、具体的にはヒンドゥー教とイスラム教間の対立を超えることを目指し16世紀初頭にうまれたシク教における寛容思想の検討である。加えて、その宗教的な理想を現実社会において実現すべく、独自の教団そして最終的には独立国家において、シク教的な平和社会の実現へ展開するその寛容思想の検討となる。その際に、シク教という宗教や思想が、殆どしられていない日本に於いて、彼らの思想的な意義を理解すること、またインド宗教思想史上に、シク教の存在を位置づけることもが必要である点をふまえて、シク教思想形成に至るまでのヒンドゥー教、イスラム教の思想的な流れを鳥瞰的検討もおこなった。

21世紀にシク教を研究する意義

21世紀のグローバル社会における国際社会の課題は、異なる価値観を持つ人々との共存、それも単なる共生ではなく相利共生関係を基本とする共生思想の構築が不可欠である。そこで、この相利共生思想の基本として、寛容思想をキーワードとして、特に異教との共生が今後問題となるであろうイスラム教と非イスラム、中でも彼らが偶像崇拝者(カーフィル)として、忌避する仏教、ヒンドゥー教、神道などとの共生の可能性を考える上でも、中世インドにおいて、軍事的にも、宗教的にも厳しいイスラムと、カーフィルの典型でもあうヒンドゥー教との共生、そして融和的な共生の可能性を開いたシク教の存在は、注目すべき点がある。

勿論、その理想はやがて多くの社会的な試練に余って大きく損なわれてゆくのであるが、とはいえ、異なる宗教の共生を唯一の神(ワイグル)ヘの信仰によって、その暴力性や最大限に限定する努力を行い、シク教を中心に諸宗教の共生社会が形成されるその過程を実際歴史的におうことで、我々は大きな教訓を得ることになる。

というのも、インド中世においては、イスラムとの共生の実践が、現実になされ結果としてヒンドウー・イスラム文明とも云える共生文明が実際に展開し、特にその象徴的な存在としてヒンドゥー・イスラム融合宗教とも云えるシク教という世界に展開する宗教が生まれたのである。

このシク教を生み出したヒンドゥー・イスラム融合文明は、イスラムと全く宗教的な関係を持たない、というよりイスラムが尤も忌み嫌う多神教(カーフィル)との融和関係が構築された、という点で21世紀における国際社会における宗教共存関係を形成する為の大きな可能性の存在を我々に示唆するものである。

さて、以上のような意義を踏まえてシク教の寛容思想検討とその現実社会への具体的な展開に関して検討することになるが、具体的な検討のまえに、本テーマを検討する上でキーワードとなる言葉の検討から具体的な検討を始めたい。というのも、意見明白に思われる言葉も、異文化、異宗教、さらには異文明の検討に於いては、その言葉の持つブレや曖昧さが、明確な検討に時として悪影響を及ぼす危惧があるからである。

そこで、言葉への先入観を捨てて、より普遍的な意味へを把握すべく文明と宗教に関する報告者の基本的考えを簡単に述べておきたい。この点で重要な視点は、布告者が宗教を単なる信仰の体系というような狭い意味で取られないという点である。真s婦負者は、高名な丸山真男の講義録しばしば振れているように、文明の祖型、あるいは意外といっても良いであろうが、プロトタイプとして宗教が大きな役割を果たす、という視点かを考えている。いわば宗教文明論なのである。そこで、重要な者が、文明の構造を筆禍于を通じて、サライは人類尾発展史を通じて考察するという比較文明学という学問である。以下ではこの点から論考を始めたい。。

比較文明という発想

先ず、文明の概念化から検討しよう。「比較文明学」は、巨視的な視点を持ち、かつ人類の知的営為を総合的に研究する事を目指してきた学問であり、文明学は、人間の営為をその生存形態の発展史という統一的な視点で捉え、これを総合的に考察する学問である。この学問によれば、人類は嘗て5つの大規模な革命的な変化を経験し、今また規模は小さいながら新たな革命時期を迎えているということになります。その5つとは、比較文明学の泰斗伊東俊太郎(1935~)によれば、先ず、猿人から二足歩行の人類が生まれた「人類革命」にはじまります。最新の研究でその起源は、おおよそ500万年前の東アフリカでのことである。その後、第二の革命として「農耕革命」が、今から約1万1千年前に中東ではじまり、我々の生活に大きな変化をもた。この「農業革命」により人類は、自ら食糧の獲得(生産)を管理できるようになり、生産技術の工夫を重ねることで、食糧に大きな余剰を生み出すことが出来る。

そ の結果、今から約4500年前には、中近東において「都市革命」という段階を迎えることにとなりました。この第三の革命である「都市革命」を、第35代アメリカ大統領故ケネディー大統領の言葉を借用して表現すれば、「都市革命は、人類による、人類のための、人類の生活空間の創出である」。この「都市革命」により、人類は自然の圧倒的な影響下から脱し、人類にとって快適な生活環境を手に入れることが可能となった。この「都市革命」の結果生まれた都市生活では、「この世界を合理的統一的に思索し、そのなかにおける人間の位置を自覚しようとする」(伊東2009)知的な営みが生まれたそれが第四の「精神革命」と呼ばれる段階であり、この段階では高度宗教や哲学が誕生することになる。

この「精神革命」は、おおよそ紀元前八世紀から同四世紀の間に掛けて中国、インド、イスラエル、そしてギリシアに発生した。そして、最新の第五段階として「科学革命」が、17世紀のキリスト教の伝統が息づく西欧において、いわばその宗教勢力と対峙する形で生まれた。この「科学革命」の中に、18世紀後半に生まれた「産業革命」があり、そしてこの「産業革命」の最先端に、「情報革命」によって生まれた高度情報化社会であり、これを情報文明の時代と表現するのである。これが比較文明学の理解である。

人類文明史を鳥瞰する

続いて、比較文明を理解する上で重要な、文明概念であるが、その前に文明とはどのように定義できるのであろうか。この問題に応えるのは、実はそう簡単ではない。というのも、「文明」という言葉とその概念は、「十七世紀の西欧という特殊な地域に於いてのみ生起した」(伊東、2009)科学革命と呼ばれる西洋近代文明下に生まれた科学的思考を基礎としている点で、地域や時代の限定を持つ、特殊性ある知のあり方で、それは決して万能な知のあり方ではなく、時には欠点にもなるの知のあり方なのである。つまり、科学革命によって生み出された科学文明は、理性や合理性を強調するあまり、自己中心、人間中心主義に陥りやすく、他者や自然との共生が疎かにされる傾向があるということである。

もちろん、この科学革命は「歴史的意義は直ちに全世界史的な意味をもった」(前掲書)ものであり、グローバルに共有された思考法である。しかし、その限界を理解しておく必要がある。例えば、最近の科学技術の暴走による環境破壊が、地球環境の危機を生み出したことは、科学文明の問題点の現れである。

いずれにしても文明という概念は、科学革命と呼ばれる時代に優勢となった思考法によるものです。それは対象を抽象化し、特定の単位に置き換える事で、客観化し分析するという科学思想を基礎としている。こうすることで、人類史という対象を客観的に理解することが可能となり、それぞれ異なる地域や時代、あるいは社会が、一つの価値観で認識できるようになった。

その結果、人類史を分かりやすく理解するために文明という概念が生み出された。特に、農業革命を経て生まれた都市という、人類特有の生活空間の形成以後、人類の生活スタイルは激変する。これが先に示した都市革命であるが、この都市革命によって人類の生活形態は、多様化した。そこで、この都市化以降の段階を特に文明期と呼び、それぞれの特徴を冠して○○文明と呼ぶようになった。そこでこの人類の進化を、分かりやすく比喩的に表現すてみると、人類はその発生時から力を合わせてビルを作り上げてきたと表現できることとなる。

この人類のビル建築作業は、都市を中心とする文明期に入ると一層発展し多様化する。すでの紹介したように、「都市とは、人間による、人間のための、生活空間」と云うことであるため、この都市空間で人間は、自然からの制約から自由となり、人間の生活の快適さを求め知恵を巡らし、都市生活の充実のためにあくなき探求を試みてきた。その結果、人類が築いた文明の高層ビル化が一層進み、また複雑化した。そして、文明概念もそれぞれの階層やフロアーの特徴を表現するキーワードとして、多種多様に用いられることになった。いずれにしても文明とは、政治や経済、宗教や各種技術を体系的に結びつけ、ひとくくりにして理解するための言葉である。

。 さて人類文明という高層ビルは、幾層もの階層からなり、更にその階層は、幾層ものフロアー〈文明〉からなり、それぞれのフロアーには、またいくつもの異なる部屋(文化)がある、というイメージとなる。

このようにイメージした上で、我々が現在生活しているのがこの人類文明という高層ビルの最上階である、という位置づけることができる。そして、それぞれの階層やフロアーが形成されるときには、大小の価値の変化〈革命〉が必然的にともなうのである。その結果、形態の異なる階層やフロアーが形成される。つまり、この人類文明という高層ビルは、その建築開始以来、常に大小の革命〈進化〉を経験しつつ高層化してきた。特に情報文明の階層は、IT 革命により一層の展開が期待されている。更に云えば、同じフロアーに住む、つまり時代と空間を同じくする同じフロアーの人々(同時代人)とも、密接な関係によって結ばれており、我々は、この歴史性と社会性との両者の接点上に形成されたフロアーに住んでいるということである。

故に私達は次のフロアーの建設者として、よりよいフロアーを造り、これを次世代に継承してゆく義務を負っている。ここに、過去、現在未来を直線的に繋ぐ意識と、同時代の人々との相利共生関係を形成すべき義務が生じている。少なくとも、これらと良好な関係を結ぶことが、次世代への義務という発想が、比較文明論的には重視される。そして、それらを繋ぐのが情報であり、その情報の継続性と体系性の維持が極めて重要となる。

この理解の上で、高度情報化社会、つまり情報文明の階層にいる我々は、AI時代のフロアーを、いままさに建設しようとしているのである。ところがこのAIフロアーの全貌が、まだ見えず、そのなかで人々は、我先に利益を争い、互いに疑心暗鬼となり、がむしゃらな自己主張や技術開発に血道を上げている状態である。そのために、近視眼的、あるいは利己的な動機による暴走により、全体のバランスを欠いたいわば違法建築ビル化しかねず、最悪人類文明の高層ビル自体が崩壊の危機に直面してしまうのである。そうなると大変である。

そこで、改めて人類史を冷静に考える必要が出てくる。ではどうすればいいのか?そこで、人類史を鳥瞰する視点、いわば人類文明という高層ビル全体を見る視点が必要となる。

第二部 方法論と用語の検討

文明の発展と宗教

さて、ではこれまで人類文明という高層ビルの発展を支えてきた要素は何であろうか。もちろん人類の飽くなき豊かさなどへの欲望という生物としての根源的な部分もあるが、それでは動物レベルの行動原理で有り、文明の持つ体系性や継続性は、ここからはでてきません。つまり、人類文明という高層ビルにはならないのです。文明が高層ビル化するためには、先にも触れたように継続性と総合力、そして将来へのビジョンのような時間的、空間的に繋がる知的な体系性が不可欠である。

その点で、宗教、特に所謂世界の三大宗教と呼ばれる普遍宗教のような巨大宗教が、人類文明の高層ビル化に果たしてきた役割は、決して小さくない。というのも、宗教は以下で考察するように、統一した情報を時代、空間を超えて継続して発信してきた人類史上殆ど唯一の存在だからである。但し、日本においては、明治以降の近代化の過程で、宗教ヘの認識が否定的になるように情報操作してきたために、一般の日本人は「宗教」という言葉に、負のイメージを抱いてる。しかし、グローバル時代と呼ばれる現在においては、この認識は大きな負の遺産であり、日本人が真にグローバル社会を理解するためには、宗教の存在を正しく理解する必要がある。というのも、人類の文明史を考える時はもちろん、グローバル化した国際社会の情況を理解するために、宗教への理解は不可欠だからである。以下の図は、文明を構成する政治や経済などの要素と宗教の関係を示したものである。

この図の特徴は、科学革命以降主流となった宗教と政治、経済などを分離し、文明を理解することを目指してきた近代文明の修正を含むもので、グローバル時代における国際社会理解には重要な点を含んでいる。

というのも、グローバル時代を迎え、世界各地の文化や宗教が急激に交わり、政治的にも文化的にも多極化してくると、科学文明の基本的立場である宗教と政治、経済などの世俗社会の要素を分離して理解しなければならない、という文明理解が立ちゆかなくなったかである。。

情報文明時代の文明構成図

特に、世界に18億人ともいわれる信者をもつイスラム教、及びその文明の台頭は、近代文明における宗教の位置づけに対する根本的な修正の必要性を引き起こした。周知のようにイスラム教は、中世時代には世界を席巻する高度な文明を発展させましたが、近代以降はキリスト教とその文明にその地位を奪われ、凋落したが、それでも独自の文明形態を築きた。一方、キリスト教の影響が強い西欧社会で生じた科学文明は、近代以降地球規模で拡大し、人類の文明のスタンダードとして共有され今に至ってる。

ところが、近代文明とは異なる文明概念を持つイスラム教の台頭で、従来の枠組みの不完全性が顕在化してきた。また文明と自然の関係認識には、大きな問題点があることが浮き彫りになりになった。というのも、科学文明の基礎である科学革命では、中世以来の教会中心の世界観から、人間理性を解放することを目指した。その結果、人類文明を大きく発展させた。しかし、その一方で宗教の重要性がやや軽んじられることになり、従来宗教が果たしてきた倫理観や道徳の存在が、希薄化した。また人間と自然との関係も、対立的に捉えられるようになった。

その結果、人類は地球規模で繁栄する一方、自然破壊により環境問題が深刻となった。またイスラム文明のように文明の中心に宗教を位置づける社会への正確な理解も難しくなり、世界各地で宗教間、さらには文明間の衝突が深刻化しつつある。(ハンチントン、1997)逆にいえば、科学革命以降形成されてきた科学文明における宗教の位置づけを、図のよう修正することで、現代社会が直面する問題解決の道筋が開ける可能性がある、ということである。特に、AIなど情報文明の優れたツールを用いることで、従来不可能であったことが次々に実現できる時代となっていますので、文明における宗教の重要性を再評価することで、現代社会が直面する問題解決を飛躍的に進歩させることも期待できる。

そのためにも、科学革命以降矮小化してきた宗教の存在を再評価し、その存在を人類文明のさらなる発展に役立てることが、情報文明下の大きな課題ではないでしょうか。というのも、先にも触れましたが、宗教は文明の体系性や継続性に大きな役割を果たしてきた歴史があるからである。

日本と世界の「宗教」ギャップ

日本人は一般に、「宗教」に「無頓着」あるいは「無関心である」と云われている。そして、「無宗教」であること、あるいはそのように自己認識することを、あるべき姿あるいは所謂科学的合理主義精神(日本では「宗教」に対置された)こそあるべき姿であり、近代的な(西洋文化を模倣する態度としての、「科学」的と呼ばれる態度に顕著)理想的な生活態度であり望ましいものと教えられてきた。その反対に「宗教」に頼ることには、なにか後ろめたさを漠然と感じる傾向がある。(1)

しばしば話題になることだが、日本人は自らを「無宗教」と云う。ところが、実際には、無宗教と名乗る割りには至る所に寺院や神社があり、宗教的な行事やそれに則した生活も決して少なくない。にもかかわらず、日本人はそこに「宗教」性を見出そうとも、また認めようともしない。というよりそれを「宗教」と認識すること、あるいはそこに「宗教性」を見出すことを恐れているかの如くであり、少なくとも無関係を装っている。そして、この日本文化に内在するねじれ現象が、外国人をして日本および日本人を不可解な国民と思わしめているし、日本人自身の宗教理解を大きく歪めているのである(そして、それは逆に言えば、日本人の宗教に対する意識が、世界的な認識との間に大きなズレがあるということである)。

これは、日本人が一般に用いる「宗教」という言葉によってイメージする、つまり「宗教」という言葉(記号)が表現する意味と、他の諸国で用いられ、日本語に翻訳する場合には、「宗教」という記号によって置き換えられる言葉の意味するところには、大きな意味の不一致があるということである(しかも、問題はこの点があまりに 基本的なものであり、普通には意識されたり、指摘されない点である)。

我々は、言葉によって知識を得、言葉によって思考し、言葉によって対象を認識し、言葉によって意思を伝達する等、我々の生活全般に、言葉が果たす役割は甚だ大きく、その重要性について疑問を抱くものは稀であろう。しかし、この重要な言葉について、つまり、思考を組み立てる材料としての、あるいは意志や思想や要求を伝達する道具としての言葉について、我々はどれほど厳密に用いているであろうか。自明のものとしてそれらを用いることに慣れすぎてはいないだろうか。少なくとも、学問的な研究をしようとする時に、材料や道具の吟味にどれほどの注意を払っているであろうか。

このことは、根本的な問題であるが、意外に無意識に過ごされているのではないだろうか。勿論、日常生活における用法においては、このような問題に厳密な態度で望む必要性はまったく無いであろうが、こと学問上、つまり本書でいう「宗教」(当然それは仏教の研究の準備である)について学問的なアプローチを行なおうとすれば、やはり「宗教」という言葉を厳密に用いる、あるいは少なくともその用法を一応規定しておかねばならないのではないか、というのが筆者の考えである。なぜなら、後に示すように、日本人の「宗教」観は、余りに特殊であるからである。

それにはやはり「宗教」という言葉の成立史について概観しておく必要がある。それは、後にいう宗教学的な宗教の定義という問題以前の「宗教」という、日本語の中の日常語と化した言葉の分析からはじめなければならないであろう。

そうでなければ、いくら「宗教」について議論しても、その議論は根本的な所で噛み合わないものとなってしまうであろう。特に「宗教」のように、長い歴史と幾多の意味上の変遷とそれが同次元に混在する言葉については、その言葉の成立史と意味概念の一応の把握は不可欠であろう。そこで、日本近代において「宗教」という言葉それ自体とその意味体系=文化が、どのように形成されてきたかを検討してみよう。その上で、宗教の一つである仏教のインド車かいでの消滅という、大きいテーマであり、かつ微妙なテーマについて検討することとしたい。

「宗教」という言葉の三つの源流

一般にいわれる宗教の語源に関する研究を整理すれば、「宗教」という言葉が持つ意味の起源には先ず、二つの流れが考えられることとなる。

その第一は、仏教語としての用法ならびに意味であり、これは中村元博士や川田熊太郎先生によって詳しく研究された。そして、第二は西洋のreligio or religionの訳語としてのそれである。

しかし、筆者はこれだけでは不十分だと考えている。筆者は、現在の日本人の精紳を形成している言葉、ここでいう「宗教」のもつ文化的な特殊を、日本人である我々が先ず認識することで、他の地域の「宗教」との相違を修正するということを行いたいのである。そのためには、明治以後の日本社会において「宗教」がどのように認識され、どのように機能してきたか、という単なる語源解釈学の域をこえたいわば社会科学的側面からの「宗教」へのアプローチが必要であり、その視点からの「宗教」という言葉の意味の検討が不可欠である、と考えている。

つまり、現在われわれが無意識的に用いている「宗教」という言葉が、明治・大正・昭和期において極めて政治的・イデオロギー的に形成されたことを重視し、その形成史や文化的な背景を明らかにする必要がある。これにより形成された意味、つまりイデオロギー的に「宗教」という言葉に付与されたものが、第三の意味である。

このいわばイデオロギーとしての「宗教」という言葉の歴史の確認と、その限界性の自己認識及び修正が、如何なる意味においても日本人の宗教研究には不可欠である。つまり日本人に共有される日本独自のイデオロギー的な宗教観から自由となり、客観的に宗教を論じなければならないのである。すかし,この方向から研究は従来あまり意識されてこなかった。

その意味で「宗教」の研究には、第一・第二に加え、第三をも含めて総合的に検討する必要がある。ただし、この点に関しては他の機会に既に検討したので、ここでは第三の点について簡単に言及する。

近代日本における宗教と政治の連関

明治政権の基盤は、日本の民族宗教としての神道を全面的に打ち出した、新しい形の神道、つまり平田神道を中心とした神道イデオロギー(これを国体神道、国家神道などと呼ぶ)を基礎としていた。それは明治維新(一新)という一種の革命(神道革命)下において形成され、後に西欧の絶対王権を真似て形成されたからである、とされたものである。(4)

明治政府の正当性を強調すべく行なわれた近代的な神道(所謂国体神道、あるいは国家神道)の実質的な国教化とは、キリスト教の国民一般への浸透の防止、あるいは圧倒的な強さをもって押し寄せてくる近代ヨーロッパ文化への民族的な危機意識から生じた、という点は決して疎かに出来ない点である。

そしてこの外圧、あるいは普遍的で圧倒的な文明の来襲への自己防衛的な運動としての民族意識、あるいは民族宗教の強調は、後述するようにインド仏教の衰亡時と文明史的には非常に類似した現象として捕らえることが出来るのである。

この神道の特殊化政策の上にイデオロギーとしての「宗教」の日本近代独自の意味が形成されたのである。つまり、日本近代の特徴である民族主義を基盤とする神道の特殊化は、神道以外の「宗教」の矮小化と表裏の関係であった。

この点は福沢諭吉など当時の知識階級による以下のような言葉によって明確となる。

余輩は、神仏の事に付き甚だ不案内なれども、識者の言を聞けば、神道は決して宗教

に非すと言へり。(中略)神道は唯現世に在って、過去の神霊を祭り、その徳に報じて現世の人の幸福を祈り、専ら生者の為にするのみなれば、決して宗教には非ざるが如し。……中略……今より(明治十四年頃)更に神仏の区別して、日本の宗教は仏法なり、神道は宗教にあらず。

そして、その真意は、

蓋シ夫レ我ガ 皇上ノ祖先ヲ祭祀敬宗スルヲ以ッテ宗教トナサバ、畏コクモ我ガ歴世皇帝ノ聖霊ヲ、彼ノ幽冥不測ナル、信ズル者ハ之ヲ信ジ信ゼザル者ハ却テ之ヲ嘲弄スル諸宗法教ノ神等ニオナジトスル乎、我ガ穆々タル、皇上ヲ、他諸宗教ノ法主宗主等ニ比セントスル乎。何忌憚ナキノ甚シ。・・・・彼ノ神道ヲ以テ宗教トナスノ誤謬ヲ釐正アラバ則チ国体維持ノ裨補ニ幾カラン歟。

というものであった。

このイデオロギー的な神道非宗教論とも云うべき立場が、「国民教育」という教育(すなわち布教)政策を通じて、初等・中等教育の中に組み込まれる。このことは、「宗教」という言葉の概念を著しく複雑なというより歪んだものとしてしまった。

つまり、神道を「宗教」ではないとしたために、「宗教」という言葉が本来含むべき要素が、その言葉から切り離されたのである。それは、以下のような当時の「宗教」観を観れば明らかである。

人の幼稚なるや、自主独立の力なくして専ら父母若くは他の長老に依りて生長するを

得、智識上に於ても亦此の如く、脳力の孱弱なるものは、偏に他力を頼み、却て自力

の他力に勝ることを知らざるなり、宗教的信仰を脱却すること能はざるものは、児童

の未だ母乳を廃すること能はざる薬が如く其自埼の不足を表白するものなり。(7)

という意見が、当時において盛んに述べられた。

ここには「宗教」は、幼稚な人間の信ずる対象、あるいは知的未熟者の頼るものであり、知性の発達とともに、やがて乗り越えられなければならないもの、というような認識が横溢している。事実。井上は、「所がどうしても成立宗教(仏教・キリスト教)として説きまするというと迷信が付随してくる」(7)として、神道以外の「宗教」には、迷信や自己の立場に固執する見解が多く「国民教育」にとって有害である、としてこれを排除しようとする。

ただし、神道は宗教ではないので迷信も不合理も存在しないという立場である。ここでいう国民教育とは、「次の時代の国民を健全に養成しようと云う目的を有す」(9)という国家(当時は国家そのものが宗教的帰依の対象であった、といっても過言ではない。

このレトリックによれば、政治の宗教からの独立、あるいは直接的な関係性は、理論的に排除できつつ、神道を非宗教と位置づけることで明治政府のイデオロギー的存在である神道は保護できるというレトリックが可能となる。これはヨーロッパ近代の政教分離主義(世俗政治からのキリスト教会支配の排除)に一見類似しているが、その実全く別のものである。しかも、国(臣)民には、政治と宗教の独自性を教え込んだために、文化的にはこのレトリックに気付き難い構造となっている。

しかも、国家神道、あるいは皇国・神国思想をイデオロギーとして戦った第二次世界大戦の完敗を期に、明治以来の神聖一致政治への極度の反省(?)からか、宗教への極度の不信感が共有され、その結果と思われるが、日本人は宗教が政治などの要素と結びつくという文明論には当然ともいえる問題に関心を持ちにくい、あるいはそれを避けて通るという傾向を持つにいたたのである。これは研究者であっても例外ではないであろう。それ故、日本の宗教研究における文明論的な視点は、これらの偏向の是正、少なくとも確認からはじめなければならない、と筆者は考えている。

以上、簡単ではあるが、「宗教」という言葉の歴史を検討し、日本人の持つ「宗教」イ

メージを検討した。これによって現代の日本人の「宗教」観がかなり特殊なものである

ことが、ある程度明確になったのではないだろうか。

仮に前述のような「宗教」観で、世界の諸宗教にアプローチするとすれば、その対象との間に引き起こされるギャップは無視しえないものとなり、その意味で注意を要する点であろう。

また、本章においては明治以来の宗教政策についてかなり批判的なスタンスをとったが、

それは必ずしも、これらの政策への非難を意味しない。なぜならその政策のために日本の

近代化は未曽有の発展を遂げたのであるから。

要は、その政策も完全のものではなく、時代とともに修正されるべきであり、そのため

にはその政策あるいは文化のもつ一種の弱点を冷徹に分析する必要がある。ということで

ある。自文化に誇りと愛情を持ちつつも、それに溺れず時代の要請によって新たなる文

化の創造への準備段階として、自己批判(反省)は不可欠である。

以上簡単ではあるが、「宗教」という言葉の歴史を検討し、日本人の持つ「宗教」イ

メージを検討した。これによって、現代の日本人の「宗教」観がかなり特殊なものである

ことがある程度明確になったのではないだろうか。仮に前述のような「宗教」観で、世

界の諸宗教にアプローチするとすれば、その対象との間に引き起こされるギャップは無視

しえないものとなり、その意味で注意を要する点であろう。

宗教と文化・文明の関わり

近代文明を受け入れたわれわれ日本人においては、「宗教は個々人の内面を規定するものであり、国家や社会全体が特定の宗教、特に特定の宗教教団やセクトに肩入れしてはならないというルールを基本」とすることが、当然のことと考えられている。いわゆる政教分離の原則である。この政教分離の原則は、いわば近代文明、正確には近代キリスト教文明における普遍的な原則と考えられている。

近代西洋文明が到達したこの原則は、一般には世俗革命と呼ばれる現象の政治的展開とされる。この世俗革命とは、キリスト教教会による人間生活の完全支配の体系から、日常生活の分野を分離独立させる運動として、ルター等の宗教改革を契に引き起こされた。そして、西洋社会は、永い混乱の末に教会支配から独立した文化・文明形態を構築することに成功した。これがいわゆる近代西洋文明である。

この近代西洋文明(それは近代ヨーロッパキリスト教文明)の特徴は、世俗化という名のもとに、宗教から政治や経済の領域を分離し、それぞれの社会的な要素を独立させたことにある。その結果、宗教の社会的な役割は縮小し、主に文化や個々人の精神の中にのみその存在を許されるようになった。そして、この宗教からの日常世界の独立、つまり宗教(西欧の場合は、教会)による、日常社会の支配からの独立、これを成し遂げたのが近代社会、近代文明なのである。そして、この世俗化された近代社会、近代文明こそが人類の理想の形態と言う認識を作り上げたのである。

このように近代西洋文明は、その形成過程において文化の中心をなす宗教の影響力を矮小化し、一種の普遍性を身につけていたのである。

結果として、西洋近代文明は、宗教性を極力矮小化した故に、文明移転がよりスムースにできるようになり、その結果18世紀以来世界各地に伝播したのである。

しかし、この西洋近代文明における宗教と文化・文明のあり方が、唯一のものでもなければ、理想的なものであるというわけでもないことは当然である。特に、非西洋文明地域や近代文明発生以前の文明時代を考える時、この点は重要となる。何故なら、非西欧文明地域や時代の人々は、宗教と文化・文明を分離するというような近代的合理性はもっていなかったからである。この一見あたりまえのことを忘れると、近代人の常識で、過去の歴史を捌くという誤りを犯すこととなる。

一方、近代西洋文明に対して、非近代西洋文明のモデルを最も判り易く我々に示してくれているのが、イスラム文明である。この文明は、西洋社会のように世俗革命を経験しておらず、その意味で前近代的モデルである。

このイスラムを含めた非近代西洋文明世界は、極端に言えば文化と宗教は未分化であり、一体である。それ故に前述の文明からの文化の剥離は起こりにくい。例えば、この傾向が最も顕著な、つまり宗教的価値があらゆる日常生活の価値に強い統制力を持つイスラム文明では、文明移転はそのまま他の文明における文化の部分までも変換、あるいは排除せずには成立しない文明形態である。したがって、イスラムの伝播は、イコール他の宗教文明の排除という結果必然的に齎す。それが暴力的か平和的かは別として。

一方、同じように宗教と世俗社会が密接不可分に見える仏教においては、宗教の世俗社会への影響力は限定的であり、その意味で文明における文化剥離が起き易い形態といえる。このような違いはみられるが、非西洋近代文明以外の世界では、宗教と文化、さらに宗教と文明は密接に関係している。

もちろん、それは宗教が政治や経済,当然のこととして文化に深い影響を与えることと同時に、政治・経済の問題が、宗教的な紛争や対立の要因となる、ということを意味する。

一方、図1に象徴される近代的合理主義理解では、政治・経済の問題は、それぞれ別々に処理され、宗教に結び付けられることはまれとなる。ただし、現実にはこのような理性的な対応を取ることは難しく、結果として宗教的な感情対立を持ち込むことは避けられない。

そこで図3として提示するモデルがある。それは宗教と社会を過剰に分離した図1と、逆に宗教が過剰に社会を圧迫する図2の折衷的なモデルである。勿論折衷という意味は単なる妥協の産物というものではなく、両者の不備を補うモデルということである。このモデアルによれば、宗教と社会の関係が密接不可分に理解されることなる。

それ故に、宗教問題と理解されるものは実は政治的な問題であると冷静に分離できることとなるし、逆に政治的、社会的問題が宗教と関連付けて理解されるというダイナミズムも体系的に理解できることとなる。(18)

同様に、宗教によってそれらの紛争が調停されたり、平和が形成されたりということも理解しやすくなるのである。しかも、社会と宗教とを密接に結びつけることで、社会改革と宗教の関連もスムースに説明できるのである。つまり、社会的な不満により宗教を変えるなどという運動の真意が理解できるというわけである。

インドにおける宗教観

以上、簡単に宗教という言葉の形成史をたどり、現在日本人が共有する「宗教」という言葉の背後に潜む重大な欠陥、少なくとも深刻な問題点を指摘した。その上で、文明と宗教の理解モデアルについて簡単に検討した。

次に、インドにおいて「宗教」の社会的位置づけについて、簡単に検討しよう。いわゆる近代的な世俗化とは無縁であったインドにおいては、当然ながら宗教と其の他の要素は一体化している。つまり、宗教的な理想モデルが、日常社会においても常に追求されたのである。それは今日においてさえも「ヒンドゥー教は西洋流の宗教ではない」とか、「ヒンドゥー教は生活そのもの」といったインド人の宗教意識によって明らかであるが、以下やや詳しく検討しよう。

現代の辞書を見るとインドにおける「宗教」という言葉に当るものは、ダルマ(dharma)である。ただし、この点に関してはインド哲学者の中村元博士が検討しているように、恐らく西洋の言葉であるreligionの翻訳語としてこの言葉をあてたものであろう。Dharmaは、ネパール、ブータン、スリランカ、ビルマ、タイ(パキスタン)などでも「宗教」の訳語として、あるいは正しい宗教を意味する言葉として用いられている、という。(19)さて、ダルマは本来「持(タモ)つ」という意味であり、「人を人として持(たも)つ」ものを意味するという。だから「人の道」という意味合ともなり、漢訳仏典では「法」と訳された。つまりダルマは人の道であるから、倫理(義務)的なものであり得るし、「法(秩序・習慣)的なもの」でもあり得る。しかし、このようなダルマの意味が成立するためには、これらの規則性(のり)を成立させる究極の根底、根源が不可欠である。それがダルマの真の意味である、といっても良いであろう。それは人間を含めた世界を根源的に支える、あるいは貫く理法ということである。そしてこの理法(法則:定理)に気づき、日常生活において実践することが、悟りということである。

このようにインドにおける諸々の宗教は、この理法であるダルマをとらえ、これを言語化するとともに、この理法を現実の社会において顕現することをめざしていると認識される。とうのもインドにおいてこの理法(ダルマ)は、根源的な真実(satya:サトヤ)と同義であると考えられているのである。そして人間の目標は、この真実との一体化、あるいはそれを獲得することである、とされる。インドではウパニシャッドに代表されるように、この真実在(普遍原理)であるブラフマンと個我(個別原理)が、究極的には一つ、つまり異なることがない(梵我一如)とするのである。

そして、この梵我一如に象徴される絶対的・超越的なるものへの達成・獲得が、インド宗教の基本モチーフとなっている。それは仏教とて例外ではない。しかも、この普遍原理と個別原理との一体化は、個別原理の個別性を成り立たせる個我(自我、各種の限定要因)の死滅によって可能とするのが、インドの宗教の特徴である。そのためにあみだされたのが、自己を省みること(内省)であり、自我を抑制する(内制)であり、それらを行うための各種の瞑想法である。インドの宗教はこの瞑想の実践と瞑想のための環境つくり、そして瞑想体験そのものを含めて宗教と呼ぶのである。

従って、インドの宗教は、一つの価値形態によって独占されることは無いし、またそのように考えることもない。つまり、唯一絶対的創造神による世界の創世という一元的な価値体系を中心とする近代西洋文明のうえに形成された現在の宗教観、いわゆる科学的宗教学(science of religion)によって提示された宗教観では、いわゆる多神教世界の宗教を実情に合った形で認識することには限界がある、と筆者は考えている。

というのも、ヒンドゥー教のようにゴータマ・ブッダはもとより、イスラムの神アッラーさえ、神の化身として自らの宗教に取り込んでしまう宗教に対して、現在の宗教観はこれを包摂しきれていないのである。このあたりの反省も不可欠である。

以上のように、・イスラームという一神教的宗教をモデルとして形成された現在の宗教観は、樹木で喩えれば針葉樹のようなものである。一方多神とされるヒンドゥー教や仏教は言わば、地下茎が複雑に入り組んでいる竹林であり、その地下茎から伸びる竹茎の一本一本がヒンドゥー教や仏教という宗教として位置づけられる。確かに、竹一本一本は針葉樹のように独立した存在といえる部分を持つが、しかし、その根本は互いに共有され個々の株が独立して存在する針葉樹とは大きく異なる。

故に、インドの諸宗教は、ユダヤ・キリスト・イスラムのように宗教形態として峻別されるのではなく、その差異は非常に小さいということを先ず、認識しておくべきである。勿論、独立的な面が強調されるユダヤ・キリスト・イスラームの宗教でも、厳密にいえば神や聖典の共有は多く、一般に考えられているよりは、共通点は大きいことは忘れてはならない。ただし、今回は、この点に関しては指摘のみにとどめる。

以上で方法論的な部分は終了し的な検討に移る。

具体的亜検討の前に、言葉の検討を先ず行っておこう。

言葉の検討の必要性

先ず第一部では、「寛容」と言う言葉に注目する。その理由は、それが他者認識、あるいは他者との関係を象徴的に示す言葉であると同時に、この寛容の思想の広がりは、単なる宗教レベルにとどまらず、宗教あるいは社会集団間の他者認識、具体的には政治思想などとも深く関わり、昨今の宗教を無視しては考えられない国際紛争の背景分析に何らかの情報を供することが期待できるからである。

ところで宗教の本質は、これを信ずるものに心の平安や社会の安定、つまり人間が幸福と感じる物質的、心理的要素を提供することを目指すことに求めることができる、と云えないであろうか。あるいは少なくとも信者は、自ら信奉する宗教、それがいわゆる民族宗教であろうが普遍宗教であろうが、全ての宗教は、そのような信徒の願いをたとえ部分的にせよ叶えてくれると信じている。

尤も、民族宗教の多くは共同体祭祀から出発しており、それらの宗教は基本的に内向きである。つまり、その他者認識においては自らを是として、他者を非とし、さらには野蛮人とするなど、本質的に他者の存在をその宗教構造の成立要因と認めないか、その埒外において消極的に認める程度にとどまっていた。つまり、民族宗教は自民族主義であり、それは血統や地域性を基準に、閉じられた構造を持つ。

ところが、これら民族宗教の地域性、民族性を超えて全ての人間、少なくとも信者の平安と幸福を志向するのがいわゆる普遍宗教である。この拡大志向、外向き開放的な教えが、地域や民族を超えて、これらの宗教が全世界に伝播定着した理由と考えられる。その意味で、いわゆる普遍宗教と呼ばれる仏教・キリスト教・イスラム教の3教は、ともに世界中の地域や民族の壁を越えて信奉されることとなっている。

ところで普遍宗教は、民族宗教を土台とした後発の宗教であり、普遍宗教が生まれたときにはすでに既存の宗教が、存在しており、さらに普遍宗教は他地域への布教によって拡大する宗教である以上、宿命的に他者(異教徒。原則的に以下同じ)の存在を前提とする。

しかも、その異教徒を自らの教えに改宗させなければ、自らの存在意義を示せない、発揮できないというアンビバレントな宿命を持つ。それ故に、普遍宗教においては既存の宗教との軋轢は、不可避的である、といえる。逆に言えば、他者への働きかけは普遍宗教の宿命である。故に、その他者をどのように認識するか、また他者とどのような関係を結ぶかは、それぞれの普遍宗教の宗教的な特徴が端的に現れる部分である、ということがいえる。

「寛容」の意味が持つ問題点

急激なグローバル化によって、現在社会において異なる価値観に対する寛容、特に宗教的な寛容は「一見して、人類共通の価値としての位置を占めている。それは、平和、正義、人権、デモクラシーといった価値と類似して、一種の人類的な普遍性をおびてきていると言っても過言ではないであろう」 と言う認識が、ますます強くなっている。

確かに近代社会において、異宗教間の共存に関して「寛容(tolerance本小論ではtolerationも含めるが、便宜上toleranceに統一して表記する。以下同じ)」という言葉を用いて、価値観や制度、さらには宗教を異にする人々の平和的な共存関係を可能にする思想を寛容思想として表現し、これを近代社会の理想的な姿と認識することが一般的となっている。(* )特に、宗教の平和的な共存を促進する立場を表現する場合に、寛容という言葉は、当然のごとく用いられる。つまり、宗教間の対立や紛争などの反対概念、或いはその状態を表現する言葉として、寛容という言葉は用いられていると言うことができよう。

しかし、多くの先学が指摘するように、寛容という言葉が示す思想内容は多義的であり、その基本的な理解さえ一定していない。 なぜなら、この寛容という言葉の意味形成においては、以下で検討するような社会背景が深く影響しているからであり、現在一般に用いられている寛容という言葉は、この複雑な社会背景によって形成された多義的寛容の意味内容への不十分な理解から生じる危うさを孕んでいるように思われるのである。例えば、インド思想研究者の間で議論されているハッカー(P.Hacker)の「ヒンドゥー教は寛容の宗教ではなく、包摂(Inkulsivismus)の宗教である」という問題提起に対して、インド学者が様々に議論しているが、彼らが基準とする寛容思想についての統一的な理解は、未だ為されていないようである。 そのために、この提示した問題への議論もうまくかみ合っていないように思われる。つまり、例えばインド哲学者のハッカー氏は、西洋人の視点からインドの寛容思想を包攝主義と表現し、寛容思想とは異なるものとして批判的に論じているが、その背後にある自らの寛容思想の背景、つまり本小論で簡単であるが検討したような西欧近代の特殊な寛容思想の限界性には余り注意を払っていない。(

勿論、本小論でこの統一的な寛容思想の基準を提示しようとするものではないことは言うまでもないが、寛容思想研究に不可欠であるが、余り注目されていない以下の二つの点を先ず簡単に検討しておきたい。

本研究は、寛容という言葉が持つ近代西洋文明的な意味背景を検討することでその限界性を明らかにし、その上でインドにおいて展開された宗教共存(寛容)思想との比較研究を通じて寛容という言葉に新たな可能性を付与する事を目指す。少なくともその展望を示したい。つまり本小論は、現在の寛容(tolerance)思想が暗黙の前提としている西洋近代(キリスト教)文明的な意味世界の限界性を超える新しい寛容思想構築のための基礎作業の一つとなることを目指す、研究ということである。つまりそのために非ヨーロッパ的伝統、特にその形成に大きな影響力を持つキリスト教とは異なる宗教伝統を持つ仏教などのインド思想の知恵を探ること、また日本人としてこの問題に対して日本文化の視点から考察を加えたい。少なくとも、寛容や共生を考える時、そもそも寛容とは何か、という問いに、日本語としての意味に加え、西洋の意味、更に他の宗教や国の文化における意味の比較研究は不可欠である。なぜなら、これらは全く同一ではないにしても、同質の意味を持ち地つつ、掃除に異なる意味を含んでいる。そして、不和や紛争を引き起こすのは、この異なる部分、文化や地域性など、異なる部分を中心とする寛容理解から引き起こされるおとが、少なくないからである。

そこで、先ず筆者は日本語で物事を考え、表現する日本人として、この寛容思想を検討する前に、日本語の寛容と云う言葉について若干の検討を加えたい。

日本語における寛容の特性

先ず、寛容という言葉に関して現在一般に用いられる言葉の意味を考えよう代表的な国語辞典である『広辞苑』(「1・寛大で、よく人をゆるしいれること。とがめだてせぬこと。2・善を行うことは困難であるという自覚から、他人の罪過を厳しく責めぬこと。キリスト教の重要な徳目。3・異端的な少数意見発表の自由を認め、そうした意見の人を差別待遇しないこと」と言うことになる。

この『広辞苑』の僅かな説明からも寛容という言葉の背景が明確になる。特に、この言葉がキリスト教と深い関係がある、ということが推測される。この点に関しては、後に触れることとし、まず言葉の全体のイメージを考えよう。因みに1の意味は、漢字の意味から来るイメージにも通じるものである。この場合の寛と言う漢字は、「宀と莧とに従う。宀は廟。莧は眉に呪飾を加えた巫女。廟中の巫女が緩歌漫舞して祈るさまをいう。」(『字統』)という。つまり、中国の文明において最も重視される祖先祭祀において、祖先の廟の前で行われる巫女のゆったりとした歌舞に関することを意味しているという訳である。この時には、踊る方も、またそれを見る方も穏やかで、ゆったりとした気持ちになる分けで、憎しみ愛や争いなどの状況とは対極にあることとなる。

また同書によれば、容は祈祷の際に用いた容器のことで、入れ物の意味だから、寛容とは「大らかな心をもって、他人の言動などをよく受け入れる心持ちのこと」と言うほどの意味となろうか。いわば「度量の大きさ」ということである。但し、漢語の熟語としての寛容という用法は、余り一般的な用例ではなかったと言われる。(1)ではなぜ、この寛容が、toleranceの訳語として採用されたのであろうか?そこに日本語としての寛容という言葉の特殊な歴史があり、それ故にtoleranceと寛容と云う言葉の意味の誤差もここから生まれる、と筆者は考えている。

こそでまず寛容という言葉が、いつ頃からトレランス(tolerance)あるいはトレレション(toleration)の訳語の歴史を簡単にたどってみよう。

これを知る手がかりとしては、最初の英和辞典として知られるヘボンの『和英語林集成』(初版:慶応3年)等が参考になる。参考のために系列語を含めて紹介すると同辞書では 、tolerable「かなり」「ずいぶん」「こらえられる」 tolerate「ゆるす」「かんにんする」 toleration「ゆるし」「めんきょ」(以上はすべてローマ字表記であるが、便宜上仮名表記にした。)となっている。この時toleranceという言葉は採用されていない点も注目される。

次に日本人初の英和辞典『和訳英辞書』(明治二年)、所謂『薩摩辞書』では、tolerance は「堪忍」「免許」tolerant「堪忍である」となっており、 toleration「堪忍」「免許」となっている。これら明治初期の翻訳は、tolerance所謂寛容とはやや異なる意味、後に明らかにするようにtolerance本来の意味を確実に表現していることが注目される。つまり英語のtolerance以下その関連語の語源は、ラテン語のtolerantiaであり、このtolerantiaは、 ラテン語のtrelo「耐える」・「我慢する」・「持ちこたえる」から派生した言葉であるとされる。だから『和英語林集成』や『薩摩辞書』はtoleranceの訳に、「堪忍」あるいは「許可」というような言葉を当てたのであろう。

しかし、前述のように現在の寛容という言葉には、このtoleranceが持つ「堪忍」、「認可」、「耐える」というニュアンスは感じられない。

それはどうしてであろうか?そもそもいつごろからこの寛容という言葉が、tolerranceの訳語して採用されたのであろうか。現在のところその時期は特定できないが、多様と言うより混乱状態であった翻訳語を学術用語として確定させることに大きな役割を果たした井上哲次郎等編纂の『哲学字彙』(明治16年)では、「寛容」「容任」「任由」としており、以後今日に至るまで、toleranceの訳語は、原則これに従っている。

何れにしてもトレランスの訳として「寛容」を第一義として当てはめた井上の訳語では、トレランス本来の意味である「堪忍」、「怒りを抑えて、人の過ちを許す」という意味とは多少意味構造が異なるように思われる。

つまり、井上等が採用し、学術用語として定着した「寛容」という翻訳では、トレランスという言葉が本来持つ、以下のような意味を明確に表現することが難しいように思われる。つまりもともと「辛抱(する)」「耐(える)」あるいは「許し」を意味する言葉であるtoleranceに、なぜ井上は寛容とう訳を与えたのであろう。

と云うのも、この言葉の持つ意味構造は、ある者が他者に向かい一方的に地位や権利、信仰など自由を与える、あるいは許すという片務的で、しかも上から下への垂直的な関係によって成り立つ構造を持っている。確かに、一方が精神的に大きな器を持っていれば、あるいは耐える心を持っていれば、この「寛容」の関係は、最低限成り立つというものである。つまりトレランスは、他者への働きかけにおいて最小限の関心、時には他者の存在を等閑視しても成立可能な状態を意味する言葉なのである。

だから、トレランスの主体は「私」であり、その私が、相手の存在等に「耐える」、あるいは「許す(者)」ということになり、この私に依って「許す」「耐える」状態がtoleranceと云う言葉で表現される意味世界である。

ところが、このトレランスを寛容と訳しては、トレランス本来が持つ基本的意味である「堪忍」「許可」「辛抱」「耐が、表現されていない。つまり、井上の訳語では、本来のトレランスが持つ「許し(の寛容思想)」の側面が希薄化してしまう。つまり寛容という訳語では、トレランス(tolerance)の持つ意味世界、特にキリスト教との関係が曖昧になる。その意味で、原語と翻訳には微妙な差異を生じ、と云う意味で問題があるということである。勿論、井上はそれを承知で、従来の宗教的なイメージを髣髴させる「救い。寛恕、慈悲」等ではなく、敢えて、あまり知られていない寛容という漢字を付け変えたのである。そこには日本近代における近代化、即ち西洋キリスト教文明化の過程における独自の事情があったのである。そして、そのある種のイデオロギー的な意図が、今日の日本語の思索を混乱に陥れる原因の一つとなっている、と筆者は考えている。

実はこの点を明らかにすることは、寛容と云う言葉を用いて思索する我々日本人には、大変重要なことである、と筆者は考える。

そこで、日本語の寛容に関して検討する前に、西欧におけるトレランスの意味について検討したい。その際にはtoleranceの持つ宗教的、あるいは歴史的な意味の検討も必要となる。

そこでまずキリスト教同様にキリスト教と同様の宗教構造を持ち、「許しの寛容思想」的な発想を持つイスラムの寛容についても簡単に紹介しておこう。というのも、両者は同じセム族の宗教であり、ユダヤ教から発生した兄弟宗教であり、その宗教構造が相似形だからである。つまりイスラムを概観すると、このtoleranceが本来持つ意味構造がより明確になるからである。

イスラムにおける寛容思想の構造

イスラム(イスラム教と表記する時よりもより広く文明レヴェルの広がりを想定している)思想における寛容では、samuha(samha)という言葉が先ずあげられる。このサムハという言葉は、「・・に許す。に権力を与える。」という動詞であり、そこから派生するさまざまな言葉には、samAha「許す」「容赦する」「寛大に振舞う。」からtasAmaha「寛容である」「善意を示す」という言葉がある。また、同じく辞書的意味での寛容とされるkarramaは「尊敬する。栄誉を与える。」という動詞であり、それがkarumaでは「寛大である。気前がいい。」となる。

これらの言葉の意味を形成する背景は全て一方向性、それも高所にいるもの、あるいは優位に立つものが、目下の弱者に対して一方的に与える形の恩恵として、これらの言葉が更生されていることがわかる。つまり、直線的で、一方的な許しの構造ということになる。このイスラムの寛容の構造をさらに典型的にあらわしているのが、『コーラン』二-109節の「彼らを許してみのがせ」という部分に用いられる‘afwa「救済する。許す。免ずる。」あるいはghafara「許す」であろう。これらの言葉は、大体においてイスラムにおける寛容性、つまり他者との関係において良好な関係を保つことを表す語として用いられる。

しかも、このラビア語には、イスラムの寛容の立場が明確に現れている。つまり’afwaには、「相手の存在を全く忘れて心から忘却してしまうこと」と言う含意があり、またghfaraには「何事もなかったように包み隠す。」つまり「全てを飲み込んでそのまま許す。」という発想がある。これらはtolerance的な寛容に通低する構造を持つものである。だから’afawa にしてもghafaraにしても、その近接語にafara「塵で覆う」ghaZZay「覆う、包む、隠す」があるのである。

これを前述のような立場から解釈すると、イスラムにおける寛容思想のスタンスは、他者、特に彼らが忌避する異教徒(カーフィル)であろうとも、その存在を見て見ぬ振りをして、その生存や存在を見逃す。つまり「塵(砂の方が近いか?日本的ならば雪が)一切のものをそのままに多い尽くして、あたかも見えなくするように、他者の存在をないものとして許す。」(***『コーラン』の注釈日本語)ということとなる。

これが実質的なイスラム教の寛容の立場を表すものと理解されるが、その典型に全てを遍く許す「大寛恕者ghafala(アラーの99ある名称の一つ)」の存在が強調される。

このように、典型的なセム的一神教であるイスラム教の他者認識は、常に、一方的に「許す」「耐える」という「許しの構造」を中心とする片務的かつ垂直的他者認識の構造になっている。この構造は、前述のtoleranceにも共通する構造といえるであろう。

いずれにしても、インドにおいて繰り広がられたイスラム教徒のインド支配においても、常にイスラム教徒の軍事的あるいは文化的優位を前提として、ヒンドゥー教徒や他の宗教に対する所謂寛容が議論されたのである。 つまり、イスラムにおいても「許しの寛容」と言える構造によって、異教徒ヒンドゥー教徒との「寛容の共存関係」が形成される構造なっているのである。ところで、なぜセム族の宗教下では、寛容が宗教と結びつくのであろうか?(***それは、セム族の宗教特有の厳格な一神教の構造、筆者は特にこれを(排他的)一神教として、所謂汎神論的な一神構造と区別している。詳しくは拙著参照。)

そこで以下では、「許しの寛容」の構造が最も明確に現れており、かつ日本語の寛容という言葉の意味を理解するうえで重要な西欧近代の寛容と云う思想について極簡単に検討しよう。

「近代的寛容思想」とその宗教性

実は、トレランスいう言葉は、近代社会において生み出された次のような状態を支える理念として形成された言葉で、極めて西欧近代(キリスト教)文明の思考伝統の所産であるということである(勿論、古くからある言葉であるが、本小論で問題としている、タエル赦しや免許と云う意味)。というのも西欧近代社会において寛容が注目されるようになった背景には「十六世紀の宗教改革の結果としてカトリック普遍主義が崩壊するとともに、多くの同時代人が宗教的な寛容を重要な課題または争点として認識するようになった」 という事実である。(*実は、カトリックと改革派系、例えばピューリタンやイギリス国教会派との対立、紛争の時代には、トレランスは極めて悪意のある意味で用いられていた、という)

更に言えば「まず宗派間の対立感情が頂点に達する宗教戦争の時代には、寛容は信仰の弱さの表現として否定的に考えられたが、やがて宗教戦争から平和に移行する段階になると、寛容はいわば必要悪として暫時的にではあるが肯定され、信仰の問題というよりも国家理性を優先する立場からカトリックとプロテスタントの平和共存が実現される。」 という事実である。この時トレランスという言葉で表されたものが、プロテスタンとカトリックというキリスト教内の異なる宗派間の平和共存の思想つまり寛容の思想である。しかし、この時強調された寛容思想は、後に検討するように必ずしも積極的な徳目としてではなく、むしろ「異端信仰という罪悪または誤謬を排除することのできない場合に、やむをえずそれを容認する行為であり、社会の安寧のため、また慈悲の精神から、多少とも見下した態度で、蒙昧な隣人を許容する行為」 であった。つまり、当時の寛容思想は必要悪であり、しかも信仰の面からは悪徳とまでは言えないにしても、決して推奨されるべきものではないということである。いわば、宗教レベルでは決着のつけられない問題を、信仰以外の領域から社会不安の沈静化のために生み出されたのが「近代的寛容」思想の原点であった、ということである。

このいわば「近代的寛容」思想 は、信仰レベルの問題を棚上げした形で、つまり国家理性というような極めて近代的で、且つ世俗世界レベルで議論されているという点を特徴とする。つまり、近代的寛容思想は、法や哲学といった近代理性のレベルで議論されたもので、宗教レベルの問題としては、これを本格的には扱わないということに特徴があるということができよう。次にこの近代理性における寛容の類型を簡単に整理してみよう。

この点を深沢氏によるギ・ソバン説の紹介によれば、近代的寛容は大きく三つに分類できるという。第一類型は一種の棲み分け的寛容の状態であり、「アウグスブルグ宗教平和令」などに代表される。第二類型は法令における異宗派共存への寛容である。これはナント王令(1598)やイギリスの寛容令(1689)に代表されるものである。そして第三類型として法律の制定をともなわない実質的な寛容で、オランダの場合となる。(オランダに関しては、桜田美津夫『物語オランダの歴史』(中公文庫2017年第二章四五~九六頁において興味深い記述がある。)

以上の三分類は何れも世俗世界における異宗派、具体的にはカトリックとプロテスタンとの間の共存の関係を世俗の領域で作り出したもので、その思想的な背景は近代的な理性主義に負うところが大きい。

それ故に近代的寛容思想は、近代的概念としての「個人」という概念が基本となってはいるが、その個々人の内面にまで踏み込む事はない。そのために、近代的寛容思想なりその社会倫理を突き詰めると「『ポスト・モダン的』無関心の同義語へと堕落」 しかねない孤立主義に陥る可能性を持つのである。つまり、インド思想のように本来的に他者の内面の考察に向かわなかった西洋思想、特にキリスト教的発想では、異宗派間の平和的な共存は、日常生活レベルにおける共存、つまりが世俗領域における平和的な共生が実現することが第一義的であり、それ以上の他者への関わりを持つことを想定しない、というよりタブー視する社会である。これは宗教学者で寛容思想の研究を行ったメンシングの発想で表現すれば、内面的不寛容の外面的寛容ということになる。

このように近代の「寛容」は、その出発点として宗教的なレべルにおける異なる信仰への相互理解という精神面の部分を棚上げして、あるいは信仰の深刻な対立を回避するための方策として、世俗制度の側から宗教世界の対立を回避するための妥協案として提示されたものという側面が強い。だからこそ、信仰の自由や法(世俗の法における)平等ということがセットになっているのである。

世俗概念としての寛容思想

このような理由で近代西洋文明においては、「政教分離、信仰の自由(寛容)、さらに自然権・市民権としての良心の自由」がセットで主張され、その実現こそ近代化であり、人類共通の目標である、と長く考えられてきた。そして、この思想の形成に功績が大きかったのが、哲学者・啓蒙主義者などである。(ラッセル『西洋哲学史』)彼らによって信仰の自由とほぼ同義語の「近代的寛容」は、世俗の知恵(道徳や倫理の領域)において美徳として理想化されることとなる。そこでは人間の内面や宗教性に関しては、触れないことが前提となる。(「前述のオランダ史」など)一方、この寛容を哲学思想的のみならず法制思想や法度的にも整備したのがJ.ロックであった。彼は「『神の法が終わる所に為政者の権限が始まる』とする帰結が生ずるのである。それ故に、ロックの帰結からは、神の法により決定されぬ一切の偶性的事項は世俗の権限に服することが可能となり・・・。全ての法が沈黙するにおいては、ついに『良心と誓約[より生ずる]命令』のみが従われることとなる。(種谷春洋112ページ)」と主張し、さらにここから個人の良心では解決できない領域では、「公権力をそなえた優越的人格」が肯定され、この優越的な人格者としての国家が最終的に「神の法から生じた善悪の事物は勿論、それらの伴わぬ偶性的事物をも、臣民に対して付課し得ることとなる」(同)ということで、国家という神に代わる世俗世界の絶対権威の必要性が説かれる。ここでロックは、宗教の領域にまで国家の権限、つまり世俗の力が宗教世界の価値判断にまで及ぶという極めて近代的な主張を行う。

そして、このロックが、この国家法の優越性の上で主張してのが、法の下での信仰の自由であり、それを支える「寛容」思想である。だからこそ、個々人の信仰と「寛容」はセットとなるのである。

ただし、ロック自身は、カトリック信仰をこの「寛容」の対象には加えていないのである。彼は、イギリスにあって国教会とピューリタン相互の信仰の自由を法制度として保証し、そのために不可欠な信仰の自由と他者の信仰を許す、あるいは「信仰的には許せなくとも社会生活上はこれを堪え忍び、その存在を許す」ことを「寛容」の精神として、これを、市民社会を支える美徳としたのである。そして、このロックの思想を更に具体的な制度として確立したのが、アメリカ合衆国憲法の起草者であるジェファソンであった。彼はヴァージニア権利宣言において信仰の自由、つまり「宗教行事を為すことについての完全な寛容(tolerance)」(同315)を定めていたとされる。

しかし、これらも結果的には世俗法のレベルにおける寛容なのである。そこで、改めてトレランスの意味を考えると「耐える。我慢する、大目に見る、・・・」というような意味の真意が理解できる。つまり、キリスト教における救いの正統性を巡って、それこそ血で血を洗う悲惨な対決を経て、漸く信仰の違いを不問にして、つまりその領域には踏み込まない、見て見ぬふりをするという視点を保つこと、即ち寛容(tolerance)精神であり、その思想が寛容思想なのである。そして、その状態を保つことが、一種の理性が働いている状態となるのであろう。従って、彼らの共通の関心は信仰ではなく、寧ろ世俗生活における富の共有、特にその獲得に向かうこととなる。(*ウエ―バーの「Pと資本主義の理論)などは、これを指している、と思われる。」

以上のように、トレランスとい言葉は、厳格な一神教であるキリスト教において、信仰を異にしつつも、同じ生活空間で共存しなければならなかった香取生教徒とプロテスタント教徒のギリギリの共存の状態を表わす言葉であったと思われる。

故に、この状態を表わす言葉は、ほぼ同様意味であるが、宗教性の強いクレメンス(ラテン語は.クレーメーンス:clEmEns)ではなく、いやいやながらでも共生し、互いに信仰を不問する社会をトレランスという言葉を用いてた表わしたのであろう。というのも、前述のようにトレランスは、動詞トレオー(toleO)「支えることができる。重みを支える。良く耐える。大目に見る。忍ぶ。我慢する。」から造られた言葉であり、「堪忍」「免許」というような一方向的な、あるいは「許し与える寛容思想」を表すのに適しているのである。

一方ラテン語のクレーメーンスは、より宗教的というか精神的であり、キリスト教の精神を表す上でしばしば用いられて言葉である。その意味は「やさしい。親切。おだやか。」女性名詞のクレーメンチアは「優しいこと。寛大。慈悲。仁愛」という一種の内面的な美徳、更に云えば宗教的な価値観を多く含んだ意味となる。故に、クレメンスには信仰レベルの意味が強く、信仰を異とするカトリックとプロテスタンの人々の平和的共存の思想を表現するには、余りに宗教的伝統と拘わる言葉と言えるであろう。

つまりトレランスとクレメンスと比較してみると、その違いは歴然となる。勿論、トレランスは、その後も意味を変化させ、より普遍的な思想へと成長してゆく。しかし、ハッカーが指摘したように、近代精神に培われたトレランスとインドなどの東洋の「寛容」思想が、基本的に似て非なるものであることは、以上のことからも推測が着くであろう。

何れにしても近代の寛容思想が、基本的にキリスト教内の宗派対立の超克として生み出された思想、つまりキリスト教内の正統性争いという神学上非常に深刻な問題の一つの回答として、つまり基本的には同じ価値観を共有する宗教内の共存という限定された前提から生まれたのに対して、インドのそれはまさに異質なもの同士の共存関係を見いだそうとするという意味で、より根源的なレヴベルからの思索が不可欠であった。それはインド宗教世界においてヴェーダの権威を否定した仏教においてもしかりであるが、イスラムという全く宗教形態を異にするものとの共存の思想を展開したという意味で、ナーナクの試みはまさに信仰を共有する事はないが故にその正統性を巡り争うことはない、しかし、現実の社会生活において相容れない生活様式、具体的には道徳レベルにおける対立が不可避的関係間での寛容が不可欠となる。

つまり、西洋でも会えて宗教(この場合は宗派であるが)的領域に踏み込まない世俗領域に敢えて限定した状況をtoleranceと表現し、その世俗性を明確に意識して翻訳したのが、井上の寛容という見慣れない、漢字の組み合わせということになる。(*****漢字圏の伝統は、余り一般的ではなかったようである。)

日本語の寛容

改めて、寛容のという言葉に関して、おさらいも含めて検討してみよう。

既に見たように、現在我々が用いている漢字熟語である寛容という言葉は、西欧の(tolerance)の翻訳語として定着した。そして、その功労者が、井上哲次郎であり、その編著の『哲学字彙』(明治14年)であったらしい。というのも、それ以前の辞書では、toleranceは「免許」・「堪忍」などと訳されていた。(明治2年刊の『薩摩辞書』)(つまり、日本語の「寛容」という言葉の背後には、「堪忍」あるいは「許可」と言うような意味、後に検討するtoleranceと同様な、精神構造が前提となっていることが分かる。

つまり、英語のtoleranceの語源であるラテン語のtolerantiaは、trelo「耐える」・「我慢する」・「持ちこたえる」から派生したことばである。だから『薩摩辞書』はtoleranceの訳に、「堪忍」あるいは「許可」という言葉を当てたのである。

しかし、この「寛容」思想には決定的な欠点、少なくも限界がある。なぜならこの寛容という関係が成立するのは、一方が「辛抱する」「耐える」あるいは「許す」ことで成立するからである。つまり一方が、精神的に大きな器を持っていれば、耐える心をもっていれば、この寛容の関係は成り立つからである。つまりその言葉の主語にあたる「耐える者」「許す者」側によって、寛容という関係は一方的に、形成されるあるいは与えられる意味空間で成立するものとなるからである。

ところが、「辛抱させる」「耐えさせる」側の方からの、同じような働きかけはこの言葉には見出せないし、またそれは前提とされない。つまりこの言葉の中では、他者の存在は、自らと同等に意識されることは、求められていないのである。分かり易くいえば「耐える」・「我慢する」あるいは「許す」レベルの寛容は、相手と自らと同等と考えたり、相手を理解しようとする必要は必ずしも無く、ただ場や意味空間を共有することを他者に許す、あるいはそのような状態に絶えるということで十分なこととなる。その意味でこの寛容は、相手の存在に無関心、無理解でも成立する種類の寛容である。)

この種の寛容は、一方が他方に与える寛容、許す寛容ということに結果として止まることとなる。これは寛容に関して研究をしたドイツの宗教学者メンシングが、分類した3つの不寛容性のうちの「内容的不寛容の外的寛容」に当たる。 つまり、現象としては寛容に見えるが、それを支える条件が変われば、即座に寛容から不寛容へと移行するようなレベルのものである。

筆者はこの段階の寛容を「冷たい寛容」、「無関心の寛容」と名づけている。そして、いわゆるセム的一神教の寛容思想は、このように他者の存在を前提としない寛容思想であると、分類することができる。

そこで、典型的なセム族の宗教であるイスラム教における寛容について、先ず簡単に検討してみたい。「寛容」と日本語に訳される言葉、あるいはその周辺の言葉を検討し、その背景について検討してみよう。

冷たい寛容思想の構造

前述の諸々の言葉を、この3つの概念に当てはめると、以下の様になるであろう。つまりアラビア語にいうところの「寛容」のsamuha(samha)「・・に許す。に権力を与える。」からはじまり「tasAmaha寛容である。善意を示す。」も、また、同じく辞書的意味での寛容とされるkarrama「尊敬する。栄誉を与える。」やkaruma「寛大である。気前がいい。」も、 ‘afwa「救済する。許す。。免ずる。」あるいはghafara「許す」も「耐える寛容」であり、冷たい寛容と云うことになる。

しかし、この一方的な寛容には当然限界がある。というのも一方的な忍耐の関係が永久に続くということは、理念的には兎も角、現実的にはありえず、堅実的には必ずこの構図は破綻する。そしてそのときは、正義の戦い(ジハードや十字軍)という自己正当化、自己絶対化の思想が、この許しの構造から生み出される。

それは歴史的に繰り広げられたジハード(古くは異教徒征伐とほぼ同義語であった)による仏教徒やヒンドゥー教徒への激しい戦闘、殺戮、弾圧行為にも見出せる。この点に関しては、マフムード(967―1030)の事例を出すまでもなく、イスラム教徒のヒンドゥー教徒やその彼等が多神教徒と呼ぶ異教徒に対する激しい軍事行動、容赦の無い支配体制は有名である。彼等は、多神教を攻めることを聖戦と呼び、これに宗教的な正当性を付与していた。

もちろん、同様なメンタリテーは、同じくセム族的一神教であるキリスト教にも見出せる。筆者は、その典型を十字軍に見出せると考えている。十字軍も同様に、一方的な宗教的正義をかざして、異教徒や異端を宗教的な正義のなにおいて討伐する、という発想であり、そこには「冷たい寛容」さえ、見出せなかった。

いずれにしても、「冷たい寛容」には、セム的一神教の思想、筆者はこれを単なる一神教ではなく、排他的な一神教と呼ぶことにしているが、この排他的一神教の思想から導き出される寛容は、自己の絶対性優位性を前提とする寛容思想となりがちとなる。

つまり、これが排他的一神教から導き出される寛容思想の限界である。そして、このセム的な「冷たい寛容」の思想が、今日の寛容の語義となり、また世界の秩序を作っていると言う点に、現在の国際紛争の一端がある、と筆者は考える。それは、イスラム・ゲリラと推定される犯罪人によって引き起こされた「9・11事件」、つまりワールドトレード・センター、ワシントンのペンタゴン(国防省)ビルへの、旅客機による自爆事件の直後の、ブッシュ大統領のイスラム教への戦いは「現在の十字軍(正義の戦い)である。正義のアメリカに味方するか、敵にみかたするか・・・」という発言にも見出せる。

一方、このような自己の絶対化、少なくとも自己の視点の正当性を主張する立場からの寛容思想、とは異なる寛容の形態もある。

暖かい寛容思想の構造

一方、直線的で付加逆的な許しの関係ではなく、可逆的・相互交換的、あるいは循環的な許しの構造が、その一方で見出せる。その典型がインド思想、なかんずく仏教であるが、これを「温かい寛容」と名付ければ、その典型は仏教の慈悲の思想にあるが、同様の思想は、ギリシアにも見出せる。

既に検討したように、ギリシア語の寛容の精神を意味する’epieike’iea という言葉にも、仏教の寛容と同等な意味を見出すことが出来る(『岩波哲学思想辞典』)。この言葉は、epi(場所を意味する)とeikeia に分離できる。このeikeia*はeikos *(同じように)eikazw(等しくする、同じようにする)という言葉と通じており、epieike’ieaの意味は、「場所を同じくする」、「他者に場所を譲る」、「道を譲る」というような意味があるとされる。

つまり、この言葉には「自己を他者の立場に置き換えて相対化し、自他の区別を超えてより高次の一体感をもつ」、簡単に言えば「他者を自己と同等に考える」という極めて深い自他同一の原理、あるいは自他の区別を超えた普遍的な思想の深みが表されているのである。

そしてこの精神こそ、インド思想、特に仏教における無我説(ana’tman)や大乗仏教における空(sn’yata’)の思想に通ずる普遍的な精神ということが出来るのである。(詳しくは後に検討する)ここに我々は、ギリシアとインド、特に仏教との間に強い共通性を見出すことができる。しかし、ギリシアでは、インドほどにはこの精神性を発達させなかったようである。少なくとも、その思想は後代の宗教世界には受け継がれなかった様である。しかし、インド特に仏教においては、この思想が宗教的な中核隣、独自の展開を見せている。本小論では、その宗教思想的展開を概略し、更にその仏教が文明形成の基礎であり、更に現在にまで深い影響を与えている日本文明における寛容思想に関して、鳥瞰することを目指している。(話が迂遠になってしまったが、今後もこの点は深く広く展開したい。)

仏教では、「自己の立場の相対化」から、さらに「自他の彼岸における自他融和の一体的立場」という「絶対的寛容(本小論でいう温かい寛容)」の精神を築くことを宗教的な目的の中心に置いている。ところが、メンシングは仏教の寛容思想を、神秘主義的寛容主義と表現している。ところが現実委は、神秘的寛容主義は観念的な寛容思想であり、現実的な展開に乏しいという評価が、この分類の背後には存在するような印象を持つ。しかし、仏教のそれは後述するように極めて実践的な展開をしたものであり、メンシングのような評価よりは、相互性の寛容

いずれにしても本小論でいう「温かい寛容」(以下特に明記しない場合は、寛容と略記)とは、「自らを絶対視せず、他者の存在を尊重し、相互理解、相互補助の上の自他の対等の関係」と言う謙虚な心持や、思想を基とする、ということにしたい。

つまり、他者の存在を単に空間的な意味で許すのみならず、隣人として、あるいは同じ人間(仏教で言えば一切衆生ということにあるが)と認識し相手を自分と対等にみなす(自他同置、自他同地)と言う構造である。それは、その背後に所謂輪廻思想があり、全ての生命の本質的同質性、連続性という基本構造構造(「一切衆生?仏性」、「山川草木*仏性))がある。その結果として他者の尊重であると同時に、自己の相対化(所謂無我・空)、自我の抑制( 忍辱 )であり、そこには必然的に忍耐や我慢(六波羅蜜の徳目)と言うものが付随する。とすれば、仏教的な寛容と言う言葉の示す精神は、世界共通のものとなる。

このように仏教の寛容とは、他者の立場にたって自らの行為や言動を反省し、他者と同じ場や意識を共有すると言うこと、さらには自らに向ける意識を他者にも振り向けるということにより結ばれる関係性(慈悲)によって成立する寛容となる。同様に、自己の謙虚さのみならず他所においても、同様の譲歩、歩み寄りを求めるということでもある。

この精神を共有した上で始めて、「寛恕」「堪忍」「許可」というような言葉によって表される状態が生み出されるのでなければならない。そうでなければ、それは便宜的な寛容(本小論にいう冷たい寛容)となる。以下でシク教の寛容思想の源流に繋がる仏教や、更にインド思想、さらにはイスラムの思想についても、この点をさらに検討しよう。

仏教の寛容思想

仏教の寛容思想は、このように自己の相対化(無我・空)、他者と自己の一体性にある。その思想的根拠は、開祖ゴータマ・ブッダによって与えられた。仏教の寛容思想を支える精神構造について検討しよう。仏教思想、特にゴータマ・ブッダの教えの根本は、自己の絶対化を行わない、ということに尽きよう。勿論、その場合の自己とは、自己が拠り所とする神や理論や立場、あるいは肉体等々、自己を形成する全ての要素のことである。

特に、人間は自己の拠り所とする言説に執着しがちである。言葉を替えれば自己の信奉する信条や主義、あるいは自分の信仰する神を絶対視しがちである。しかし、そのことが人間のあらゆる対立の根本原因の一つである、と釈尊は教える。

(世の学者;あるいは宗教家達は)めいめいの見解に固執して、互いに異なった執見を

いただいて争い、(みずから真理への)熟達者であると称して、さまざまに論じる。(『スッタニパータ』878

しかも、これらの学者・宗教家達は、自説のみが正しく、他者の言っていることは虚偽で ある、というのである。

かれらはこのように異なった執見をいただいて論争し、「論敵は愚者であって、真理

に達した人ではない」という。こらの人々はみな「自分こそ真理に達した人である」と

語っているが、これらのうちで、どの説が真実なのであろうか。

もし、論敵の教えを承認しない人が愚者であって、低級な者であり、智慧の劣った者

であるならば、これらの人々はすべて(各自の)偏見に固執しているのであるか、彼

らはすべて愚者であり、ごく智慧の劣った者であるということになる。

これをさらに具体的に言えば、

もしも、他人が自分を(愚者だと)呼ぶがゆえに、愚劣となるのであれば、その(呼ぶ人)

自身は(相手と)ともに愚劣な者となる。また、もし自分でヴェーダの達 人・賢者と

称し得るのであれば、もろもろの(道の人)のうち愚者はひとりも存在しないこととなる。

(同890)

つまり、

ある人々が「真理である、真実である」というところのその(見解)をば、他の人々

が「虚偽である、虚妄である」という。このようにかれらは異なった執見をいだいて

論争する。なにゆえにもろもろの(道の人)は同一の事を語らないのであろうか」(同

883)

このようにゴータマ・ブッダは、自説のみを絶対視し、他の説を退けるその姿勢が、争いや対立を引き起こす原因である、と教えるのである。

つまり、人々は自説に執着し、それ故に他者を排除しようとし、お互いに争う故に、紛争は引き起こされる、と言うわけである。

かれらは自分の道を堅くたもって論じているが、ここに他の何人を愚者であると見る

ことができようか。他(の説を)、「愚かである」、「不浄な教えである」と説くならば、

かれはみずから確執をもたらすであろう。

一方的に決定した立場に立ってみずから考え量りつつ、さらにかれは世の中でなすに

いたる。一切の断定を捨てたならば、人は世の中で確執を起こすことがない」(同

894)

従って、我々はこの争いを超えるための努力として、一切の断定、あるいは自己のみが正しいという自己の絶対化という執着を超えねばならないのである。

このようにゴータマ・ブッダは、自己の絶対性を放棄することによって初めて、真の寛容が生まれ、自他同置の寛容の関係が生まれるとする。次に、この寛容思想に関して、シク教に連なるインド思想を鳥瞰してみよう。

・ インドの根本思想としての寛容思想の伝統を以下で鳥瞰する。シク教に連なる寛容思想の形成に関してキリスト教精神下に生まれた近代合理主義精神の限界が強く認識されつつある昨今、インドの精神文化に対する評価、特にその多神教的、つまり多元的世界観が、キリスト教的な思想や文明へのある種の「癒し」の思想として、意外なところから期待されているということの一例を紹介しよう。

「でもわたくしは、人間の河のあることを知ったわ。その河の流れる向こうに何があるか。まだ知らないけど。でもやっと過去の多くの過ちを通じて、自分の何が欲したかったのか,少しだけわかったような気もする」・・・中略。『信じられることは、それぞれの人が、それぞれの辛さを背負って深い河で祈っているこの光景です』と美津子は心の口調はいつの間にか祈りの調子に変わっている。『そのひとたちを包んで、河が流れていることです。人間の河。人間の深い河の悲しみ。そのなかにわたしもまじっています。』

「ひょっとすると、ガンジス河のせいですわ。この河は人間のどんなことでも包み込

み・・・。わたくしたちをそんなきにさせますもの」

これは、故遠藤周作の最晩年の小説『深い河』の一節である。

敬虔なクリスチャン(カトリック教徒)として知られる遠藤氏が精神的、さらには文明的な癒しを求めて、最後に行き着いたところがこのインド的な世界であった。つまりインドが未だに維持している精神世界への一種の回帰であった、という点に示唆的なものを感じるのは筆者だけであろうか。

遠藤氏は、この作品で人間の存在の意味について、近代的な自我意識、あるいは個の存在を前提とする近代精神の地平にあるものを探ろうとしている。つまり近代以前においては、ほとんど何処の地域にも存在した転生思想への回帰である。

しかし、それに確信をもてるほど遠藤氏を含めて近代人である我々は、無辜の精神を持ち合わせていない。そこで未だに「輪廻転生」の精神文化が息づく、インドへの魂の巡礼が行われると言う筋書きである。

『深い河』では、主人公である中年女性の美津子と、ドロップアウトしたキリスト教のカトリックの神学者であり神父である大津という、恐らく遠藤の投影であろう男性等を通じて展開される魂の遍歴と覚醒が問題とされた。彼等は人間の存在の意味、生存の過程で不可避的に生み出される罪の意識にさいなまれ続ける。その結果、インドに何かを求めてやってきて、ある種の癒しを得る。その過程で交わされた言葉が、前引用の言葉である。

一体西洋文明に憧れ、敬虔なカトリック信徒として生きた遠藤氏が何故、最晩年において彼の人生の集大成、あるいは終着点においてインドを舞台に選んだのであろうか。インドには一体何があるのであろう?この問いを考えることは、キリスト教を核として形成された近代西洋文明の限界が意識され始めた現在において、特にその精神的な荒廃の原因の明確化と処方箋の形成に貢献し得るものを内包しているのではないだろうか、という期待感を抱かせる。つまり、近代西洋合理主義思想、あるいはその文明が歴史の過程で捨て去った大事な何かを、インド社会は維持している、あるいはインド思想はわれわれにその失った大切なものを呼び起こしてくれる、と彼は感じたのであろう。

近代精神の背後にあるものとインド的なるもの

20世紀の後半より、バラ色の近代文明観、特に科学文明への絶対的な信頼観が、環境問題、原子力関係施設における度重なる事故等々の発生で、急速に減退した。それにともない、精神の荒廃や混迷が世界に蔓延しつつある。現在社会はこの現象に有効な対処法を見つけることが未だできず、混迷の度合いは深まりつつある。そのような時期であるからこそ,逆に我々は歴史に学び、新たな精神の復興を目指さねばならない。しかも、それは単なる自己や自分が属する社会の「癒し(安定)」というレベルに止まるのではなく、新しい文明形成のための、つまり新文明論に益するものではなくてならない、と筆者は考えるのである。

このように近代精神を根底か反省し、それに修正を加えようとするとき、それを可能にする視点は、一神教(的思考:つまり一つの主義や原理のみを正しいとし他を排除する思考)、個人主義、自我の独立等々近代西洋文明を支える精神構造とは、別の独自な道を歩んできたインド文化の検討が極めて有効である、と考えられる。

少なくとも、インド思想の検討を通じて、近代精神の行き詰まり解消のヒントを見出すことは可能ではないか。なぜならインドは以下において検討するように、近代キリスト教文明によって形成された合理主義的な精神文化以前の精神文化を未だに保ちつづけつつ、高度な文明を形成している数少ない地域であるからであり、しかもそれは数千さらには数万年にも及ぶ人類の文化史の歴史に培われた精神の古層文化に通底する深みと広がりを我々に提示するものである。

多様性と寛容という二つの精神

もちろん、インド文化は古代以来の精神を素朴に保存していると言うような文化ではないことは言うまでもない。周知のように,インド文化は他の地域には見られない独自の精神文化を高度に発展させてきた地域であり、その存在はイスラムの大学者イブンハルドゥーン(1332~1406)の「神は、哲学をインドに、手先の器用さを中国に、政治をビザンツに、そしてイスラムを我々に授けてくださった」という表現や、近代以降の西洋の学者達,特にショーペンハウエル等に深い感動と大きな影響を与えたことでも、その偉大さを垣間見ることができよう。

では、一体インドの精神文化の偉大さは何処に見出すことができるのであろうか。端的に言えば、それは「多様なる文化の存続を認める寛容の精神にある」となる。例えば、インドを表現する時「多様性の国」という枕詞がよく用いられる。事実、インド社会は宗教、言語、人種、民族、等々ありとあらゆる価値基準を設定したとき、その何れの要素もインドに見出すことができるほどに多様である。一見秩序に見えるインド社会であるが、その認識は必ずしも正しくない。

ただし、近代的な合理主義、特に、現象界における物質的な存在に中心を置く科学的な合理主義、これが近代西洋文明の特徴であるが、に止まる限り、インドの精神文化の本質や価値を正しく評価することは難しい。そして、この点に気付くこと、あるいは反省を加えることに、インドの精神文化を検討する意味があるのである。

というのもインドには「多様性の中の統一」という認識があり、その多様性と統一と言う言葉の表現する次元は、全く異なる2つの世界を意味している。つまり、インド哲学では、現象世界の多様性、個物の世界の多様性と、その背後にある世界、つまり個物の存在の背後にある普遍的法則性、それをインド思想では真実(サティヤ)などと呼ぶ(特に仏教ではダルマと呼ぶが)。つまり、インド思想ではいわゆる二元論的な世界観(仏教的に言えば真俗二諦説)をとる。しかし、この2つの世界は実は究極的には一つであるとする。つまり、現象的に多様な世界を作るが、その背後は一つの法則性(神でもいいが)が存在するということである。ここに、インド的な多様性を許しつつ、究極において一者に収斂するという存在論(筆者はこれを多現的一元論と表現する)が成立する。これはインドの正統思想であるウパニシャッドでは、梵我一如という。この理論に従うなら、個物を個物たらしめる個性、そしてその違いが動かしがたい事実、あるいはさらに前提として形成された近代西洋文明、つまりその人間観においては個人主義、世界観においてはデカルトよって提唱された唯物的近代科学文明とは対極のインド精神の特徴を見ることができる。つまり、唯物論的な要素還元主義、分析主義に対して、総合主義、相互連関主義(これを仏教では縁起の思想という)である。

つまり、西洋近代文明の特徴としての分析思考、要素還元主義の行き着くところが、現実社会においての民族やイデオロギー、さらには宗教対立の大きな原因の一つであり、環境破壊の最大の原因であるという考えは、決してとっぴなものではないのである。そこにはライプニッツのモナド論に典型的に見られるように、人間社会を含めた事物の認識において個の存在を前提とするが故の文化、文明の必然的な帰結が見出せる。そして、さらにそのような思想を生み出した西洋文明の中核をなすキリスト教的な、というよりそのキリスト教やその兄弟宗教であるユダヤ、イスラムに共通するセム族の宗教に特有な排他主義と選民思想に行き着くことができる。

このような排他的選民主義、つまり自己の存在や立場の絶対化を基調とする思考、そしてそれを核とした文化.文明、この延長線上に本小論で言う「冷たい寛容」の精神はあり、これと対極にある「温かい寛容」の文化、文明が、インド文化、文明、特に仏教のそれである。

インド的寛容性の起源

前述のようなインドの寛容精神の起源については明確に設定することは出来ない。しかし、インダス文明においてすでに顕著に見られる特徴であることは疑いえない事実である。つまり、「世界の四大文明」に数えられるインダス文明において、他の三文明と異なる点は、この文明には強力な武力を行使する王権が存在しなかった、ということである。(26)

つまり、古代社会において王権の存在は、すなわち祭祀王の形態を執ることが一般的であり、それ故に王は絶対化され、その結果宗教や思想が権力によって統合、あるいは強制される傾向にあった。そして、その王の権威を支えるに不可欠な要素として、軍事力が存在した。一般に古代の王の権威は、戦争に勝つこと、敵を打ち負かすことにおいてより発揮されるもの、証明されるものとされた。

しかし、インダス文明ではそのような思想的統制も、当然権力による弾圧も無かったと言われている。というのも、東西約2000キロ弱、南北約1700キロに及ぶ広大なこの文明圏の何処を見ても他の文明のような武器が多数出土せず、また巨大な権力の存在を象徴する宮殿も見つかっていないのである。

それでもこの文明が一つの統一化されたシステムを持っていたことは、各地の遺跡から発掘される均一な度量衡や、未だ解読はされていないがインダス文字の存在で明らかである。つまり、インダス文明は経済的な統合という緩やかな統合システムによって支えられ、それ以外の分野では自由と寛容な平和な社会が形成されていたのだと考えられる。というのも、インドダス文明の遺品の多くに、子供のおもちゃやサイコロなどの遊び道具が多いことなどからも、その文明の特徴を垣間見ることができる。但し、その思想などは、文字が解読されていない現在では詳しいことは不明である。

この文明が急速に衰退した理由は明確ではないが、一般には紀元前15世紀以降、インド亜大陸に侵入、定着したコーカロイド系の遊牧民のアーリア人による征服が原因ではなかったか、といわれている。

いずれにしても、以後のインド精神史上に、このインダス文明の存在は表面的には明確に顕れることは無かった。が、しかし、この文明の精神は決して消え去ったわけではない。特に、父系制社会を基本とするアーリア人の文化が、以後のインド精神史の中心を形成してはいるが、絶対的な多数派を形成する在来の人々との人種的、文化的な融合は穏やかではあるが、けっして絶えることなく続き今日に至っている。

つまり、インド精神史は、インダス文明以来の古代的精神文化とアーリア文化との融合と統一と言うダイナミズムによって、今日に至る伝統を形成したのである。(図 参照)

それ故に、インド精神は、異質なるものへの寛容性や融和、融合という方向が顕著なのである。つまり、インド起源の思想、あるいは宗教は、ユダヤ・キリスト・イスラム(これらを合わせてセム族の宗教と呼ぶ)教のように、自己を絶対化し他者の存在意義を認めなかったり、あるいは排除したりという排他性、独善的傾向をもたないというところに、その特徴があるのである。その淵源は、実にこのインダス文明まで遡ることができるというわけである。つまり、寛容思想は、言わばインド文化における文化的な伝統、あるいは智慧ということができる。それ故に、この伝統は、排他性や選民思想が極めて強いイスラム教においてさえ、彼等のインド定着後には徐々に寛容の宗教へと変化していったことでも、知ることができる。

インド的思惟と多神信仰

宗教学的にインドの伝統的な宗教は、多神教と位置づけられるヒンドゥー教や、その位置づけが難しい仏教でも、共に多くの神の存在を認める。そして数ある神々の中でも、女神への信仰は特に、ヒンドゥー教に顕著であり、民衆レベルにおいて根強く信仰されている。この女神信仰は、いわばヒンドゥー教の特徴の一つにさえ考えられている。

いわゆる女神信仰は、狩猟採集の時代(3万年ほど前)の遺跡などから「OOのヴィーナス」と呼ばれる神像が発見されることから、かなり古い時代から存在したとされる。それは女性の持つ生殖能力への畏敬念、そしてその能力の汎用化と言うべき食糧(獣から木の実など)の増殖(このころは、栽培していなかったので、自然の繁殖力の増加を、女性の生殖力に投影した。)力が、崇拝対象となった、とされる。

この傾向は、農業革命と呼ばれる農耕の始まりと共に、一層顕著となった。農耕文明は、世界各地に豊饒を願う儀礼を産み、女神(地母神)信仰を中心とする宗教世界を形成した。中近東一帯の遺跡から発掘されるアナヒター女神をはじめとする女神信仰は、農耕文明と深く結びついて、世界各地に見出せる。

この女神信仰の特徴は、後に出現する倫理宗教、特に、キリスト教やイスラム教と異なり、現実世界を一定の教理で説明するというようなドグマを持たず、自然を畏怖、崇拝し、自然への感謝を儀礼化するという謙虚さがあった。また、自然を理性的に体系化し、自らの宗教観で一元化しようとする合理化を行わなかったために、自然の多様性をありのままに受け入れる、という寛容さ、多様性、そして柔軟さをもっていた。

その傾向は世界各地の古代社会においてその原初形態を見出すことができるが、インドにおいても同様であった。但し、現代に至るまでこの古代的な信仰形態を残していて、しかも高度な宗教性や文化形態を維持しいてるのは、ほとんどヒンドゥー教のみである、ということができるであろう。

つまり、他の地域、特に、中近東以西では、後に排他性、父系制的傾向の強いキリスト教やイスラム教の支配を受け、このような古代信仰の形式は、異教として弾圧の対象となり、ほとんどその痕跡を残さぬまで破壊されたからである。もっとも、その地母神信仰の痕跡はキリスト教では12~3世紀になってマリア崇拝として一部ではあるが復活した。カトリックでは変則的であるが女神信仰が、今日まで続いているのはこのような理由による。従って、キリスト教でもカトリックは比較的異教や異端に寛容性を示す可能性がある。

しかし、セム的な原理への回帰、キリスト教の原初形態への希求を目指したプロテスタント派や、イスラム教においてはこのような信仰形態は否定された。したがって、このような宗教や宗派が隆盛している地域では、古代以来の多神教の典型である女神信仰はほとんど途絶えている。これらの地域では、前述のように倫理宗教、救済宗教と呼ばれる合理的主義の支配する父性宗教が、有史以来の感性的な女神崇拝に代表される宗教を駆逐した。

ところが、インド社会においては古代以来の多神教、その象徴ともいうべき女神(地母神)信仰が脈々と受け継がれているのである。もちろん、この女神信仰は、密儀や秘儀といった呪術儀礼をともなうために、非論理性、前理性的な傾向をもつものとなっている。が、しかし、人間の理性的な合理的な理解や道徳的な行動が、自然の全てを説明しえない以上、このような一見非合理な部分を持つ女神信仰の存在意義は小さくないであろう。

少なくとも、この信仰形態には、理性と云う名の近代人の都合(思い上がり)によって形成された科学至上主義、言い換えればそれを生み出した人間至上主義文明の欠点を補う、生命体重視の思想種としての人間の発生以来連綿と引き継がれてきた人間の本性を見据えた思想が基本にあると思われる。つまり、人間を特別なものとせず他の生物と同等あるいは連続的な存在と認識する輪廻思想や、徒に自然(この場合は、人間以外のあらゆる存在のこととする)と対峙するのではなく、自らもその一部として謙虚に、そして調和的に生きようとする姿勢などである。この自他を区別しない、あるいは自他という二律背反的な認識そのものを超える思想こそ、寛容の基本的な精神というべきものである。

ウパニシャッドの寛容思想

さて、インド文化の多様性を支える信仰形態が多神教、特に女神信仰として特徴付けられるとすれば、それを思想的に裏付けるのは、ウパニシャッドに代表される神秘主義思想である。(43)ウパニシャッドの思想はインド思想の根本をなすものであり、しかもその思想はいわゆるセム的な単一思考ではなく、多元的で多様な思想の融合体と呼ぶにふさわしい複雑さを持ちつつも、ショーペンハウワ―など近代西洋合理主義思想の限界を見据えた哲学者に深い感動と、新たな人類の知的可能性を実感させた哲学的な力を持っている。

いわゆるインドの神秘主義思想は、世界に広がる神秘主義思想の源流の一つといわれ、その系譜には西洋思想、特にキリスト教の思想的な基盤をなすグノーシス主義・新プラトン主義の思想形成に、大きな影響を与えたとされる。

また、インド国内では紀元前7-6世紀ころから始まるウパニシャッドを中心とする思想の革新運動と時を同じくして、仏教、ジャイナ教、アージヴァイカ教などが生まれ後世に大きな影響を残したことは、よく知られる事実である。

さて、このウパニシャッドの思想的な特徴は、人類最古の哲学文献と呼ばれるように、宇宙の生成や人間存在の意義等々の形而上学的な問題への真摯な探求にある。特に、非人格的な一元的な抽象原理の想定は、現象世界における多様性を肯定しつつ、普遍世界、真実世界における一元的な統一を可能とし、インド思想に共通する「多様なるものの統一」を理論的に可能ならしめた。

試みに、その一例を示すならば、

ブラフマンは実にこの一切(宇宙全体)である。・・・中略。一切の行為を内包し、一切の欲求を有し、一切の香をもち、一切の味を具え、一切に遍満し、無言にして、超然としているもの、これが心臓にあたるわたしのアートマンであり、ブラフマンである。

これがいわゆる梵我一如の思想である。このようにウパニシャッドの思想は、現象界の多様性を認め、それらの差異を前提としつつ、なおかつその背後に一つの絶対的な原理を認めるという意味で、極めて特徴的な思想である。それは同じく絶対原理を想定するも、その原理を具体的な人格や言葉として限定するがために、現実社会の各要素の違いによって争いの絶えない、セム族の宗教との違いを考えれば、ウパニシャッド思想の特質は、21世紀の世界的な思想原理構築に大きな役割を担うことは十分期待される。(*互いに絶対善=正義を主張して暴力の応酬を繰り返すアメリカのブッシュ大統領とアル・カイーダのウサマ・ビン・ラディン氏の暴力の応酬を見れば明らかである)

いずれにしても梵我一如の思想は、ヒンドゥー教のみならず仏教やジャイナ教等々のインド的な宗教の根本思想と強い共通性をなしている。

このウパニシャッド的な思考である現象世界における多様性の背後に一つの真実(原理)を想定するという考え方は、仏教を通じて東ユーラシアに現在でも根付いている。しかし、ウパニシャッドと仏教思想には大きな違いがある。それはウパニシャッドがどちらかというと、有神論的なものにその関心があったのに対して、仏教特にその創始者ゴータマ・ブッタはその基本に人間の根源的な平等性を置いた点で、より普遍性を持っている。

仏教の根本思想: 対立を越える思想

すでに検討したように寛容とは「自らと異質なる信仰や考えを持つものを自らと同一視する(筆者はこれを「自他同置、あるいは自他堂地と表現する」」つまり「他者を自らのごとくにみなしそれを尊重する」という基本的な精神が不可欠である。しかし、具体的にこれを実行するとなるとなかなか難しい問題がある。

本稿では、仏教、特にその創始者であるゴータマ・ブッタの思想と、それを現実の政治のなかで実践したアショーカ王の思想や業績を鳥瞰し、仏教における「寛容」の思想について検討する。

以下では、仏教の寛容思想を支える精神構造について検討しよう。まず仏教思想、特にゴータマ・ブッダの教えの根本はどこに求められるか、といえば筆者は、神や自己の存在の絶対化を行わない、ということに尽きるのではないかと考えている。勿論、その場合の自己とは、自己が拠り所とする神や理論や立場、あるいは肉体等々人間存在を形成する全ての要素のことである。

仏教的に云えば、人間は自己の拠り所とする言説に執着しがちである。言葉を替えれば自己の信奉する信条や主義、あるいは自分の信仰する神を絶対視しがちである。しかし、そのことが人間のあらゆる対立の根本原因の一つである、と釈尊は教える。釈尊は、この点を

(世の学者;あるいは宗教家達は)めいめいの見解に固執して、互いに異なった執見を

いただいて争い、(みずから真理への)熟達者であると称して、さまざまに論じる。(『スッタニパータ』878

と表現している。

しかも、これらの学者・宗教家達は、自説のみが正しく、他者の言っていることは虚偽で ある、というのである。

かれらはこのように異なった執見をいただいて論争し、「論敵は愚者であって、真理

に達した人ではない」という。これらの人々はみな「自分こそ真理に達した人である」

と 語っているが、これらのうちで、どの説が真実なのであろうか。

もし、論敵の教えを承認しない人が愚者であって、低級な者であり、智慧の劣った者

であるならば、これらの人々はすべて(各自の)偏見に固執しているのであるか、彼

らはすべて愚者であり、ごく智慧の劣った者であるということになる。

これをさらに具体的に言えば、

もしも、他人が自分を(愚者だと)呼ぶがゆえに、愚劣となるのであれば、その(呼ぶ人)

自身は(相手と)ともに愚劣な者となる。また、もし自分でヴェーダの達 人・賢者と

称し得るのであれば、もろもろの(道の人)のうち愚者はひとりも存在しないこととなる。

(同890)

つまり、

ある人々が「真理である、真実である」というところのその(見解)をば、他の人々

が「虚偽である、虚妄である」という。このようにかれらは異なった執見をいだいて

論争する。なにゆえにもろもろの(道の人)は同一の事を語らないのであろうか」(同

883)

このようにゴータマ・ブッダは、自説のみを絶対視し、他の説を退けるその姿勢が、争いや対立を引き起こす原因である、と教えるのである。

つまり、人々は自説に執着し、それ故に他者を排除しようとし、お互いに争う故に、紛争は引き起こされる、と言うわけである。

かれらは自分の道を堅くたもって論じているが、ここに他の何人を愚者であると見る

ことができようか。他(の説を)、「愚かである」、「不浄な教えである」と説くならば、

かれはみずから確執をもたらすであろう。

一方的に決定した立場に立ってみずから考え量りつつ、さらにかれは世の中でなすに

いたる。一切の断定を捨てたならば、人は世の中で確執を起こすことがない」(同

894)

従って、我々はこの争いを超えるための努力として、一切の断定、あるいは自己のみが正しいという自己の絶対化という執着を超えねばならないのである。

自我の超越としての無我の思想

ゴータマ・ブッダは、そのためには自我というものに対する執着を超えねばならない、と教えるのである。

つまり、人間は執着するが故に争い生ずる、その執着の対象のうちで最も身近で、わかり易い身体を例にとって、ゴータマ・ブッダはこれへの執着を超えろと教える。

「…神々ならぬ世の人は非我なるを我と思いなし、名称と形態に執着している」(同756)

つまり、人々は身体を尊び、それを重視し、それに執着するが、その事が実は迷いのもとである、というのである。さらに、

洞窟(ここでは身体のこと)のうちにとどまり、執着し、多くの(煩悩)に覆われ、

迷妄のうちに沈没している人、このような人は、じつに(遠ざかり離れること=厭離)

から遠く隔たっている。じつに世の中にありながら欲望を捨て去ることは、容易ではな

い」(同772)

というわけである。

また、ここでは、肉体を洞窟と表現して、空虚なものというイメージを我々に与えるが、これは身体を蔑ろにしろと教えているのではない。そうではなくて、身体と生命の本質を同一視し、これに執着することを戒めたのである。従って、ブッダは、執着を離れての身体そのものを尊ぶことを否定しなかった、というよりむしろ身体を尊んだのである。なぜなら「だれでも、身体によって善行をなし、言葉によって善行をなし、心によって善行をなすならば、かれらの自己は護られているのです。」と考えられているからである。つまり、身体への必要以上の執着持たなければ、身体は全ての行為の源であるが故に、尊いのであり、愛しいもの(PITY)である、と教えている。

どの方向に心でさがし求めてみても、自分よりもさらに愛しいものをどこにも見出さな

かった。そのように、他の人々にとって、それぞれの自己が愛しいのである。それゆえ

に、自己を愛する人は、他人を傷つけてはならない。

このように、自己を愛し尊ぶが故に、自己と同様に自己を尊ぶ他の人々の自己も己と同様に尊べ、というのが仏教の根本的な教えである。ここに、前述のepiekeiaと同様な思想、寛容の精神が明確化されているのである。

このように見るとゴータマ・ブッダの教えは、実に合理的であることが分かる。つまり、他者に寛容になる、あるいはなれるということは、自己を絶対視する、あるいは自分のことだけを考えるという我執の立場を超える、ということであるが、それは自己を否定することでも、軽視することでもなく、むしろ尊重し、愛おしむことを基本とする、ということである。

なぜなら、「この世で自己こそ自分の主である。」であるが故に、「自分の身をよくととのえてこそ徳行を達成」できるからである。つまり「この世では、自己こそ自分の主である。他人がどうして(自己)の主であろうか。賢者は、自分の身をよく整えて、全ての苦しみから脱れる。」(同)ことができるようになるからである。

以上のように、ゴータマ・ブッダは、物事への執着を断つこととと、自らの心身を大切に思うこと、愛おしく思うことの大切さを教える。なぜなら、それが故に人々は他者の痛みや、喜びを我がものとおもえるのであり、それがある故に寛容の精神が形成され得ると考えたからである。この他者への思いやりは仏教では、慈悲という言葉で表現される。(54)

慈悲の思想と寛容

前述のように、我々が他者を尊び、慈しむことができるのは、自己を慈しむ心があって初めて成立するものである。しかし同時に我々はこの愛しい自己に執着しても、またならないのである。

それは何故であろうか。ここに仏教独自の生命観が存在するのである。つまり、仏教では、一切の息生きとし生けるもの全てが、皆尊い存在である、と考えるからである。

いかなる生物生類であっても、怯えているものでも強剛なものでも、ことごとく、長

いものでも、大きなものでも、中くらいのものでも、短いものでも、微細なものでも、

粗大なものでも、目に見えるものでも、見えないものでも、遠くに住むものでも、近

くに住むものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲するものでも、

一切の生きとし生けるものは、幸せであれ。…・・中略。また全世界に対して無量の慈

しみを起こすべし」

なぜなら「この世には無駄なものは何も存在しない」のである。ここから「われわれは万人の友である。万人の仲間である。一切の生きとし生けるものの同情者である。

慈しみのこころを修めて、つねに無傷害を楽しむ。ということが出てくる。

つまり、「一切の生きとし生けるものにあわれみをもたらすこの耕作をなして、バラモンも王族も庶民もシュードラも清められる」という、慈悲の基本姿勢が明確化される。

以上のように慈悲を考えれば、当然生命の尊重、つまり非暴力・不殺生に行き着くであろう。つまり、暴力や争いがなく、互いに尊重し合い、助け合いながら社会を形成している状態、それは社会的に癒しを生む状態、あるいは癒されている状態、ということが出来る。

その意味で、社会的に癒されて状態とは、真の平和の状態ということが出来よう。

仏教における平和とは

インド哲学の碩学中村元博士は、「西洋人の考える平和とは、戦争がなくなって人々が快楽を楽しむことである。ところがインド人によると、静かなやすらぎの境地が平和なのである。」と指摘される。

つまり、単純化すれば西洋的な平和は、戦争という暴力行為が無く、人々が日常の生活を送くれる状態、これを平和というということになる。すなくとも、心のあり方までは問題としていない。言わば表面的な、あるいは形式的な平和の規定である。ただし、心のあり方がまったく問題にされていないわけでは必ずしもない。

一方、インドのほうはむしろ人間の内面が重視されることになる。宗教的に満たされた状態ということであろう。当然、仏教でも社会的な争いのない状態、苦しみのない状態が、その心の平穏を創る前提である考えていたはずである。

従って両者の統合こそ、つまり個々人の内面から社会という集団全体に至るまで、一貫して争いが無く、人々が満たされている状態こそ、真の意味での平和な状態、ということにある。しかし、そのような状態、つまり癒された社会の状態が、本当に実現できるのであろうか?

筆者は、この社会的な平和を実現しようとして現実の政治を仏教の教えに基づいて行ったのが、インドのアショーカ王であり、日本の聖徳太子や天武天皇であったと考えている。

さて、国家的な平和の状態については、後に検討するとして、個人的な平和の状態について、仏教ではどう考えるのであろうか。その点で注目されるのが、仏教の根本的な教えである不傷害・不殺生である。仏教では不傷害ということは、慈悲の実践として大変重要な徳目である。それは、

殺そうと闘争する人々を見よ。武器を執って打とうとしたことから恐怖が生じたのである。わたくしがぞっとしてそれを厭い離れたその衝撃を述べよう。水の少ないところにいる魚にように、人々が慄えているのを見て、また人々が相互に抗争しているのを見て、わたくしに恐怖が起こった。(『スッタニパータ』936)

というゴータマ・ブッダの言葉からも伺える。

だからこそ、実践修行者は生きとし生けるものを害さない人(ahimsaka)で無ければならないのである。しかもそれは、精神的にも、肉体的にも、言い換えれば言葉による暴力である罵言なども、また肉体の殺傷や捕縛というようなものも一切行わないものでなければならない。

そして、

あらゆる生きものに対して暴力を加えることなく、あらゆる生きもののいずれをも悩ますことなく、また子を欲するなかれ。況や朋友をや。犀の角のように一人歩め。(『スッタニパータ』35)

と、いうことになる。

勿論、これでは個人のみの心の平安ということになるので、社会構成者である個々人の徳目としては、不十分である。ゴータマ・ブッタの時代では、このようなことも赦されていたが、やがて積極的に他者への働きかけが重視され、他者への働きかけが重視されることとなった。つまり、

それゆえに、自分の友にも敵にも(平等に)慈しみの心を起こすべし。慈しみの心をもって、(全世界)をあまねく充満すべし。これはもろもろの目ざめた人の教えである」

というわけである。

このように仏教では、敵味方の区別無く、平等に慈悲をたれ、思いやるという姿勢によって社会的な平和を形成しようとしたのである。

それゆえに、全ての対立を超えて互いに理解し合い、慈しみあった社会の建設が不可欠である。そこで争わず、皆が仲良く過ごすための社会の思想として宥和・寛容の思想が不可欠となる。というのも現実問題として、平和な社会は、諸思想・宗教の対立の超越、つまり宥和・寛容の思想によって実現するからである。

仏教における寛容思想再考

仏教では、以上のように、他者を自らと同等と理解し、尊重し相って生きることを教えた。それゆえに異質なるものを排除せず、また自説、あるいは自分の宗教を頼りに、他説や他の宗教を排除しない、という姿勢を主張した。

見たり、学んだり、考えたりしたどんなことについてでも、賢者は一切の事件に対して敵対することがない。かれは負担をはなれて解放されている。かれははからいをなすことなく、快楽に耽ることなく、求めることもない。(『スッタニパータ』914)

つまり、すでに見たように仏教では、争いのもとである

聖者はこの世でもろもろの束縛を捨て去って、議論が起こった時も、党派に組することがない。かれは不安な人々のうちにあっても安らけく、泰然として、執着することがない。同921)

のである。 しかも、仏教では単に争わないのみならず、

あたかも(母が)愛しき一人児に対して善き婦人であるように、いたるところで一切の生きとし生けるものにたいして、善き人であれ」(『テールーガタータ』、33)

あるいは、

究極の理想に通じた人が、この平安の境地に達してなすべきことは、

われは万人の友である。万人のなかまである。一切の生きとし生けるものの同情者である。慈しみのこころを修めて、常に無傷害を楽しむ」(『テーラガータ』648)

となる。

このような心を社会の構成員一人一人が持つことで、宥和した真に平和な社会が築けるとゴータマ・ブッダは教えるのである。

このゴータマ・ブッダにおいて示された理想は、マウリヤ朝の第3アショーカ王によって現実社会で実践されたのである。

アショーカ王と仏教的寛容思想の実践

如何なる意味でも理想は、それが如何に素晴らしいものであっても、現実の世界に生かされてこそ意味がある。それは宗教においてはなおさら重要なことである。にもかかわらず、一般に仏教に関しては出家主義的、脱世俗的傾向が強く、現実の政治や経済といった世俗生活に、仏教の理想は反映出来ない、あるいはなし難いと考えられている。(64)

しかし、そのような考えは政治と宗教が一体不可分な関係にあるセム的な宗教、つまり、ユダヤ・キリスト・イスラムの各宗教との比較、あるいはキリスト教の教えを核として形成された近代西洋文明下の政治と宗教の分析視点からのものであり、必ずしもインドや中国・日本という非セム的宗教圏を分析して得られたものではない。

従って、今回検討するインドや日本社会を分析するには、これらの地域に即した方法論が不可欠であろう。筆者は、この点について他のところで論じたことがあるので、詳しいことはそれに譲り、結論のみをいうならば、仏教においては、セム的な政治・経済への直接的な関係とは異なるが、現実社会と強い結びつきを当然持ていたし、またそれが社会のなかに強い影響をもっていた、ことは議論の余地はない。

以下においては、この点をインドのアショーカ王の善政と我が国の古代の帝王達において検証したい。

アショーカ王と仏教理念

アショーカ王については、日本でもよく知られている。しかし、その王の政治哲学や、善政の内容となるとそれほど知られているわけではない。特に近代以降の日本では、廃仏毀釈や明治政府の敬神排仏思想教育もあって、仏教と社会との結びつきは、葬送儀礼にほぼ限定されるか、一種の例外として、新興仏教教団において強く主張されるに止まっているのが現状である。

しかし、当然ながら仏教が、人々の幸福を目指して教えを説き、これを実践しようとすれば、社会的な活動は不可避であり、当然ながら政治的な活動をともなうことは当然である。つまり、仏教の精神を社会生活に生かす、より具体的には仏教の教えをもって政策として生かすということである。

この点が特に顕著に表れているのがアショーカ王である。アショーカ王に関して、中村元博士が「人類の過去の歴史を回顧するならば、われわれは幾多の偉大なる帝王の姿を思い浮かべることができる。かれらは広大な地域を征服し、巨大な帝国を組織し、多数の奴隷を使用して大土木工事を完成し、壮大華麗な宮殿に映画の日夜を送った。かれらは偉大であった。しかし、アショーカ王のように崇高な宗教的精神を懐いて大帝国の統治にあたった人は、恐らくほかに殆どいなかったのであろう。」(68)と述べておられるように、アショーカ王は仏教の理想を現実社会に反映し、善政をしいた王であった。彼の思想やその実践についての検討は後に詳説するが、アショーカ王と程同じ時代に、アショーカ王と同様、巨大な国家を築いた秦の始皇帝との比較を行うと、その特徴は更に顕著となる。

つまり、宗教的な理想に燃えて、善政に心がけ国家経営を行ったアショーカ王と武力と征服欲によって中国を平らげはしたものの、その後は死を恐れ、疑心暗鬼のうちに一生を終えたのあの秦の始皇帝とは、まさに対極関係にあるのである。

以下においては、アショーカ王の政治に仏教の理想が如何に反映しているかについて、検討する。

アショーカ王の宗教的寛容

アショーカ王は西暦前ほぼ268年から232年の間、インドを統治したマウリヤ朝の王である。彼の詳しい伝説については、ここで触れる紙幅の余裕はないが、彼の存在は仏教圏においては護教の聖王として知られている。

しかし、世界各地に見出せるような狂信的な宗教者ではなかった。つまりアショーカ王は仏教のみを許し、他を弾圧するような偏狭な宗教政策をとらなかったのである。

中村元博士によれば、アショーカ王は熱烈な仏教信者であったが、決して諸宗教を排斥する事は無かったし、むしろジャイナ教・バラモン教。アージーヴァーカ教をも保護し、育成したのである。つまり、アショーカ王は

(神々に愛された温容ある王)は、一切の宗派の者があらゆるところにおいて住することを願う。彼らはすべて克己(自制)と身心の清浄とを願っているからである。ところで(世間の)人々は、種々の欲求をもち、種々の貪欲をもっているが、彼らは(克己自制と身心の清浄との)すべてを行うべきである。(摩崖勅令7章)72

このようにアショーカ王は、すべての宗教・宗派の活動を許し、それを援助し、彼等が自らの宗教に専心できるように計らったのである。そこにはアショーカ王の次のような宗教に関しての確信があったのである。

しかし(神々に愛せられた王)が思うに、すべての宗派の本質を増大せしめようとすることのように、かくもすぐれた施与または崇敬は(他に)存在しない」(摩崖勅令12章)

つまり、全ての宗教を保護し、全ての宗教が互いに争うことなく、社会に浸透しより良い社会を作

る、という強い意志である。

勿論、アショーカ王はすべての宗教が無秩序に行動してもよいと言っているのではない。そこに

は自ずから制限がある。それは

(神々に愛された温容ある王)は、出家者と在家者との一切の宗教を施与によって崇敬し、また種々の崇敬をもって崇敬する。

しかし(神々に愛された王)が思うに、すべての宗派の本質を増大させようとすることに、かくも優れた施与または崇敬は(他に)存在しない。

(すべての宗派の)本質の増大は多種の方法によって起こるけれども、その根本となるものは、言語をつつしむこと、すなわち不適切な機会においてもっぱら自己の宗教を賞揚し、非難してはならないこと、あるいはそれぞれの機会において温和であるべきである。

そうであるからこそ(各自は互いに)それぞれのしかたによって他の宗教を尊重すべきである。もし(互いに)このようにするならば、みずからの宗教を増進させるとともに、他の宗教をも助けるのである。

このようにしないときは、みずからの宗教を害する。なんとなれば、まったくみずからの宗教に対する熱烈な進行により、「願わくば自分の宗教を輝かそう」と念じて、みずからの宗教をのみ賞揚し、あるいは他の宗教を批難するものは、こうするために、かえって一層強くみずからの宗教を損なうのである。ゆえにもっぱら互いに法を聴き合い、またそれを敬信するために(すべて)一致して和合することこそ善である。けだし(神々に愛されし王)の希望することは、願わくばすべての宗教が博学でその教義の善きものとなれかし、ということだからである。(摩崖勅令12章。)

このように、アショーカ王は法勅によって述べているのである。

そしてアショーカ王の理想は、法勅として、各地に発布され、教法大官などの官吏によって実行

に移されたのである。その結果、

彼ら(教法大官)は、一切の宗派のあいだにおいて法を確立させるためには、また法を増進

させるために、あるいはギリシア人、カンボージャ人、ガンダーラ人、ラティカ人、ピティカ人、ま

たは、他のすべての西方の隣邦人の中で法の実践に専心している者の利益・幸せのために活動する。(摩崖勅令5章)

これこそ、まさにゴータマ・ブッダが示し、アショーカ王が政治の場において実現しようとした仏の

寛容の精神である。

アショーカ王の政治政策:法の普及と実践

仏教の理想を現実の社会に生かそうとするアショーカ王にとって、現実の生活もまた仏教の理想

貫かれていなければならなかった。では、その理想とは何か。それは慈悲の政治ということである。

そして、それを実践するためのものが、アショーカ王が「法(dharma」)」と呼ぶものである。この法

は、人間の有るべき姿、理想としての規範を意味するものであり、それ故に全ての人々によって実

践されるべき徳目を含んでいるとされる。

そして、それ故にそれぞれの人が、それぞれの立場で現実社会において実践することが要求

されるわけである。彼は言う「法とは善である。」(石柱第二)、つまり、 法は善であるが故に実践されなければならない、とするのである。それでは法とは具体的に何を言うのであろうか?「曰く、(法とは)汚れの少ないことと、衆多(数多い)の美徳と、あわれみと施与と真実と(身心の)清浄とである」石柱勅令2

さらに、

この法の敢行と法の実践とは、あわれみと施与と真実と(身心の)清浄と柔和と善良とである」(石柱7章)

そして、「神々に愛される王は、一切の生類に対して傷害をなさず、克己あり、こころが平静で、平

和なることを願う」(岩石13章)のであり、これは王のみならず全ての人々に奨励された。つまり

けだし、たとえ莫大な布施をなさない人にとっても、克己抑制、身心の清浄、報恩の念、堅固な信仰は、実に常に(力あるものとして)残る」(岩石勅令7)

このように、彼は一切の生きとし生けるものの生命を尊重し、自らの身を律して、民衆の福利のため

に、一生を捧げたのである。

宗教的理想の実現としての「法」

周知のように、アショーカ王は、みずからの悲惨な戦争体験から、仏教に深く帰依し争いのない平

和な国家を建設すべく(仏)法に基づく統治を目指したのである。

既述のように、アショーカ王の法とは「現世ならびに彼岸の世界に関する利益安楽は、法に対す

る最上の敬慕、最上の考 察、最上の敬信、最上の努力なくば、正しく行うことが難しい」(石柱第章)ものであるけれども、しかし、それを実践すれば「たとい身分のひくい者であっても、精勤すれば、広大なる天界に到達 する を得るであろう」(小摩崖第一)というものと考えられた。

従って、法の実践は誰でも、どこでもできるものであるが故に、全ての人がこれを実践することが、善とみなされ、またそう要求もされた。

つまり、王自ら「われは(わが)精励に関しても、また政務に関しても、満ち足りたと思うことがない。」(小 6章)のであった。つまり、彼は常に「全世界の利益」を願い、そのために自らも日夜努力した

のであった。彼は言う

過去長期の間、未だかつて(いかなる王といえども)、どんな時にでも政務を裁可し、あるいは上奏を聞くということは無かった。ゆえにいま、われ次のごとく命ずる。すなわち、われが食事中であっても、後宮にいても、内房にいても、飼獣寮にいた時も……上奏官は人民に関する政務をわれに奏聞すべきである。しからば、われはいずこにあっても、人民に関する政務を裁くであろう。

と。

彼は仏教の教えによる、つまり法による理想国家の建設を目指し不断の努力を惜しまなかったのである。しかも、この法は王のみならず

身分の低いものでも、身分の高貴な者であっても、ともに励してつとめるように、といって、また

わたくしの辺境の人々でもこれを熟知するように、といって、そうしてこの精励が永く存続しうる

ように、と発せられたのである。(小岩石詔勅1)

このように、善なる法が王から民衆に至るまで実践されれば、平和な社会が形成されることとなる。

この善なる法による社会統治は、

この(法による)勝利は、ここ、すなわち(神々に愛された王)の領土においても、また六百ヨージャナに至るまでのすべての辺境の人々のあいだにおいてもーーそこにはアンティヨーカという名のヨーナ人の王がいる。さらにそのテンティヨーカ王を越えたところにトゥラマヤ王とアンティキニ王とマーカ王とアリカスダ王という名の四人の王がいる。・・・中略。さらに(神々に愛された王)の使節のいまだ赴かないところにあっても、人々は(神々に愛された王)の法と実行と規定と法の教えとを聞いて法に随順しつつあり、また将来にも法に随順するであろう。このようなことによって得られた勝利は、全面的な勝利である。そして全面的な勝利は喜びの感情をひき起こす。いまや法による勝利において喜びが得られたのである。しかしその喜びも実は軽いものにすぎない。彼岸に関することもそ大いなる果報をもたらすものである、と(神々に愛された王)は考える。(摩崖勅令13章)

であり、その故に各地に広がった。

つまり、彼の法、それは「不殺生」・「不傷害」・「精勤」・「他者への思いやり」等々であるが、この仏教的な徳目の実践により、国が安定し、国庫は富栄えたのである。それ故この法による統治は、その領土を越えて世界に広まっていったのである。

しかも、それはアショーカ王の富や名声のためではなく、あくまでも一切衆生のため、人民のためであった。アショーカ王はいう

一切の人々は我が子である。あたかもわが諸皇子のために、彼らがこの世およびかの世のすべての利益・幸せを得ることを(親であるわたくしが)願うのと同じく、またすべての人々に対してわたくしはこれを願う。

おもうに未だ服従しないもろもろの辺境は、「王はわれわれに対して何を欲するので

あろうか?」と思うことであろう。しからば、次のことこそ実に辺境人に対してわが願うことである。すなわち「(神々に愛された王)はこのように望む …・諸々の辺境人がわたしを怖れることなく、私を信頼し、わたしから幸せのみを受け、苦悩を受けることがないように」ということを彼らに了解させ、また「(神々に愛された王)は、恕しうることはすべてわれわれのために恕してくれる」ということをりょうかいさせるである。そうして彼らがわが(教え)によって法を行って、この世に関する(利益・幸せ)を得るにいたるようにさせよう。(別刻岩石勅令第2章)

このようにアショーカ王は、仏教精神をもって、帝国を治めたのである。

また、仏教的な精神に則り、彼は生きとし生けるものの幸福を実現させるため、つまり慈悲の政治政策を以下のように講じたのである。

このようなアショーカ王の政治姿勢は、宗教的な理想を修家集団の中で実現したゴータマ・ブッダに対して、現実社界においてこれを実現しようとした点で、シク教の第三代グルのアマルダスとの共通点を見ることが出来る。

生命尊重の政治の実践

では、アショーカ王は如何なる方法で、仏教尾宗教的な理想を現実的に社会展開したのであろう。まず不傷害・不殺生であるが、彼は「生類を屠殺しないことは善である」(勅令3章)との仏教的精神から、「ここ(自分の領土内)では、いかなる生きものをも殺して犠牲に供してはならない。また祭宴を行ってはならない。」(第一法 勅)とした。そして、単に生類の殺害を禁止したのみならず、

(神々に愛された温容ある王)の領土のうちではいたるところに、・・…中略。他の諸王の国内の いたるところに、(神々に愛された温容ある王)の二種の療病院が建てられた。すなわち、人々のための療病院と家畜のための療病院とである。そして、人に効があり、獣に効があるいかなる

薬草でもすべて、それの存在しない地方へはどこであろうとも、そこへそれらを輸送し栽培させ

た。また木の根や果実の存在しないところでは、どこであろうとも、そこへそれらを輸送し栽培さ

せた。また道の傍らには井戸を掘らせ、樹木を植えさせた。…それは家畜や人々が受用するた

めである。(摩勅令2崖章)

というように、それぞれの生命を貴び最大限の努力おも行ったのである。

それは「一切の生きとし生けるものに対して、傷害をなさず、克己あり、心が平静で柔和であることを願うからである。」(第13章)という彼の信念に発しているのである。

彼はこれらの信念を具体化したものを「法」と呼び、この「法」を実践することを自らの使命としたのである。そして、この法を自らの実践し、また人々に知らしめるために「すなわちひとびとがこのように実践遵奉し、また、(この理法が)永久に存続するように、ということを目指して(この法は、岩や石などに)刻まれた」(第2章)

以上のようなアショーカ王の政策は、国内における罪人の死刑の廃止にまで及んだといわれている。遥か後インド訪れた中国僧の玄奘三蔵は、アショーカ王の子孫が治める一小国の事例として、「そこでは、アショーカ王以来、今日に至るまで罪人への死刑が廃止されいる」(73)と伝えている。

この不傷害・不殺生の思想は、やがてインドの他の宗教にも受け継がれ、今日に至っている。特に、インドの中世から近世への移行期にあたる15世紀以降、インド西北部のガンダーラ地域を含むパンジャブにおいて大きな勢力を確立したシク教教団は、仏教思想と強い共通性のある独自の思想と社会が形成された。以下においては、その初期のシク教教団において、創始者ナーナクと並び重要な役割を果たした第三代グル・アマルダスに関して、その思想や活動に関して検討する。

第三部シク教思想の二大源流

シク教とインド文化

16世紀の初頭、西北インドに出現したシク教について、一般には「シク教は、ヒンドゥー教とイスラム教の折衷宗教」という説明がなされている。

このような説明が必ずしも正しいものでないことは、本書において漸次紹介していくこととするが、一方でこのシク教に対する評価は、シク教の一面を適確に表現していることもまた事実である。なぜならシク教は、ヒンドゥー教とイスラム教の相方を母体として成立した宗教だからである。

本書では、「シク教は、ヒンドゥー教とイスラム教を融合した宗教」と位置付け、この点を主に思想面から立証しようとするものである。したがって、シク教思想を考察する前段階として、まずシク教を生みだしたヒンドゥー教、特にその中でもいわゆる民衆主体の宗教運動としてシク教思想成立に大きな影響力のあったバクティ運動とその思想について、検討を行うことにする。

その後、イスラムのスーフィズムを検討する。

さらに、これら異なる宗教に代表される価値観を、宥和統合した思想的な背景としての典型的な思考について、ウパニシャッド思想との関連を検討する。

2―バクティズムの概観

バクティの概念

このバクティ(bhakti)という言葉は、一般には神に「捧げる信愛(その意味は神への情熱的帰依)」と訳される。語源的には「帰依すること」、または「帰依する対象を愛すること」を意味する動詞語根bhajから派生した語である。宗教的に解釈すれば、神への帰依のみならず神そのものを愛する対象とするということである。これと同時に、神もまた、そのような信仰を捧げる人間をこよなく愛するという期待がこの思想の背後にあることは、バクティズムにおいてしばしば神と人間の存在を夫婦に譬えることからもあきらかである。

そこで、「バクティズム」の一応の定義を試みるならば、「完全に自己を投げ出して神を愛することであり、神の愛を引き出すこと」ということになるのではないだろうか。

少なくともバクティズムの思想(以下バクティと省略して記載)は、神に対する人間の愛、またはその逆に神の人間に対する愛という相互作用的な関係の上になりたつようである。ただし、

本報告では、バクティそのものを本格的に研究することは本来の目的ではなく、シク教あるいはシク教の創始者ナーナクの思想理解のためのバクティの検討が主眼である。したがって、きわめて限定的なバクティ紹介であることを予め断わっておく。

インド神秘主義思想の概観

インドの神秘主義思想は多様である。その形態も複雑であるが、まずこれを分類するときに、宗教によって区分すれば、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、シク教、という云わばインド・オリジナルの集団と、イスラム教、キリスト教、ゾロアスター教(所謂パルシー)に分けられる。

また時代的に区分すると、アーリア人の侵入からウパニシャッド時代まで、つまり紀元前13世紀前後から紀元前8-6世紀頃までの呪術性の強い祭儀主義・祭式万能的神秘主義とも言える時代である。さらに紀元前5世紀以降大きなうねりとなった「梵我一如(究極的な真理である大我と個別存在である小我との究極的一致)」を説く、本格的な神秘主義思想を展開したウパニシャッド思想。また、特に、瞑想を中心として存在の背後にあるとされる理法(ダルマ)との一致(悟り)を目指す紀元前4世紀―紀元後8世紀まで続いた仏教の時代。そして現在のヒンドゥー教の中核をなす神への強い帰依と奉仕を説くバクティ思想運動の時代が紀元後8世紀以降現在まで続く。勿論、その間には、後8世紀から12世紀を中心に、ヒンドゥー教・仏教などのヒンドゥー教系宗教を再統合させるのに大きく寄与したタントリズム(密儀的神秘主義運動)もあった。

一方、8世紀以降インドに進攻してきたイスラム教は、12世紀以来イスラム神秘主義のスーフィズムの伝播と共に、急速にインド社会に定着し、ヒンドゥー・イスラム融合文化を作り上げてゆく。その頂点にムガル朝アクバル帝やその孫のダラー・シコウーがいる。

この外に、ペルシャのイスラム化にともないインドに難民としてやってきたゾロアスター教徒や、紀元1世紀から2世紀の初頭、胡椒貿易のために遣って来たユダヤ教徒やキリスト教の存在もある。特に、キリスト教は、16世紀にはイエズス会の伝道やヨーロッパのアジア進出、さらには同地の植民地化などによって、インド社会に大きな影響を与えた。特に、19世紀のインド思想の改革者の多く、例えばブラフマ教会のラーム・モハーン・ローイやアーリヤサマージュのダーヤナンダ・サラスヴァティー、あるいはタゴールなどは、自らの深い宗教体験を元として、ヒンドゥー教とヨーロッパ近代思想(キリスト教を中心とする)の融合が試みられている。

また、非暴力主義で知られるガンディーの思想は、ヒンドゥー教を根本思想としながらも、ジャイナ、仏教、イスラム教、キリスト教の融合思想が見出せる。彼は「神を否定するものはいても真理を否定するものはいない、として真理こそ神であり」真理の獲得「真理の把持(satya’graha)こそ、人間の目指すものであるとし、その前にはヒンドゥーもイスラムも無いと主張した。そして、この「真理の把持」の実践がアヒンサー(不殺生・非暴力)であるとした。

彼の行動と思想は、世界に大きな衝撃と感動を齎したが、マハトマ・ガンディーは現在の偉大な神秘主義思想家と呼べるであろう。

ウパニシャッド以前の神秘主義思想

インド思想、インド神秘主義思想の検討には、所謂歴史時代以前のインダス文明から検討する必要がある。と言うのも、道文明は強力な軍隊の存在を示す武器も殆ど見つからないにも拘らず、東西1000キロ南北1500キロにも及ぶ広大な地域を、武力や権力によるのではなく、むしろ宗教的な権威によって治めていたと、推測されているからである。つまり、この文明には、強い思想性を持った統一した宗教が想定されいるのである。そして、殆どのインド思想に見られる特徴である、現象世界の背後にある見えざる存在に特別な意味を付加する思想(一種の神秘主義思想)は、このあたりを一つの源としていると思われる。

いずれにしても、祭祀王の像と推定されるモヘンジョダロ出土の祭祀王像は、目を半眼に開き明らかに深い瞑想状態を思わせるもので、瞑想によって得られる呪力(神通力)によって、世界や人をコントロールできるとする考えが、彼らの宗教権威を支えていたのであろう。インドの宗教伝統においては、瞑想によって獲得される呪力を重視する傾向は非常に強く、それは現在においても無視し得ないものである。

しかし、このようなインダス文明は、アーリア人のインド侵入、定着と時を同じくするように衰退し歴史の表舞台から姿を消す。そしてインド亜大陸は、インダス文明を支えたドラヴィダ人等に代わり、アーリア人が支配することとなった。 このアーリア人は西洋人と同じ祖先に由来する人種であり、その現住地に着いては決定されていないが、北海北方のクルガン文化地域ではないか、と推定されている。(中村インド史110)

遊牧の民であった彼等は、ヒンドゥークシュ山脈を越えて西北インドに入り、インド・アーリアンと呼ばれた。彼らのインド侵入は、紀元前13世紀末頃であったとされる。(中村インド史106)以後、アーリア人の支配はパンジャブからガンジス河方面へと東漸し、現在のベナレス(ヴァラナシ)付近には紀元前8世紀頃には到達したとされる。この時代から自由思想のウパニシャッド運動が胎動するのも決して偶然ではないであろう。

つまり政治的、軍事的にはアーリア人が優勢であったが、文化的、人口の多さでは先住民であるドラヴィダ人が圧倒的に多かったはずであるから、アーリア人の信仰とドラヴィダ人の信仰は、必然的に融合していったのであろう。その結果生まれたのが、ウパニシャッドや仏教といった瞑想を重視する新しい思想・宗教運動であったと思われる。そして、それは所謂神秘主義思想であり、瞑想を中心とする精神集中の行によって導かれたものである。

もっとも、呪術や苦行によって特殊な能力が得られるという伝統は、ヴェーダ時代の末期にはかなり神道下とされる。所謂シュラマナと呼ばれる、森林や村村を経巡る遊行者も紀元前8世紀頃にはかなりの数が存在した。

彼等は、長髪で粗末な衣服を身にまとっていたと推定される。彼等は森林や村村を遊行して修行を積んだようである。彼等は、心を一点に集中し、精神統一することで特殊な呪力を身に付けることができると考えた。

つまり、その初期には覚醒作用のあるソーマによって得られたと神人合一体験と陶酔体験と、内省による呪力の獲得を目指すインダス文明的な伝統の融合が、この時代以降徐々に統合に向ったのである。

ウパニシャッドの形成

この動きは文献的には、ヴェーダに続き、ブラフマーナ(梵書)・アラニカヤ(森林)文献、そしてウパニシャッドに到達する。そしてそれは、呪術的な神秘主義から神人合一を目指す体系化された神秘主義思想形成の過程でもある。

さてウパニシャッド(upanisad)という言葉は、ヴェーダ聖典の末尾であり、その意味でヴェーダの尻尾(vedanta)とも呼ばれる。このウパニシャッドという言葉は、「近く」を表す接尾辞(upa)と「下に、元に」を表す(ni)そして、「坐する」を表す動詞√sadからの合成語であると一般に考えられている。つまり、ウパニシャッドは、弟子が先生の側に坐って直接教えを受けるということを意味した、とされる。

それは、公の講義や見解以外に、私的な解釈や意見、つまり師から弟子への秘儀の伝承を伴い、結果として「秘密の意義」・「秘説」という意味となり、さらにそれらが記録された書物(『奥義書』)の意味ともなった。

このウパニシャッドは自由思想であり、一種の改革思想であった。それは伝統的な宗教界が、祭式や呪術を中心に極めて保守的に凝り固まっていたからである。そのような宗教・思想界に自由な思想や宗教的あり方を示したのがこのウパニシャッドであった。特に、その初期にはヤージュナバルキア仙などが、理性的な思想を展開した。

また、ウパニシャッド思想では伝統に縛られない自由な発想から、個人の行の可能性が著しく増大した。つまり祭式によって得られる呪力に救いを求める構造から、個々人の宗教的な行、特に苦行によって得られる呪力が注目された。そしてその呪力の探求において、世界を構成する根本原理と一体化することで得られる究極的な智慧の獲得が目指された。

つまりウパニシャッドの文献群を貫くモチーフは、「人間と宇宙を支配する支配者または原理は何か」ということであり(前田専学『ウパニシャッド』)、インドではこの原理を知ることで人間は、その原理と一体化でき、それによってこの原理を自由に操ることが出来ると考えていた。

もちろんこの一元的原理の探求は『リグ・ヴェーダ』時代から存在した。もっとももそれは『リグ・ヴェーダ』の比較的新しい部分に見られるものである。(『リグ・ヴェーダ』第10巻121讃歌など:松浪121)いずれにしても、インド人たちは、比較的早くから神々(現象世界を表象する)の存在の背後、あるいは基底に、最高原理を想定していたのである。

この思想は、ブラフマーナ(梵書)文献やアラニカヤ(森林)書の時代、つまりアーリア人がヴェーダの時代からさらに東へ移動し、ヤムナー河流域(クレクシェトラ)に到達し定着した時代(西暦で言うならば紀元前**頃から**頃までにあたる)に展開されたものである。この時代を代表する思想は、創造主、あるいは万物の根元としてプラジャパティである。

そして、さらにこの一元的な原理を求める思想は、祭祀との関わりを強めながらより一層、抽象的な概念へと展開していった。その典型が、抽象原理としてのブラフマンである。このブラフマンという言葉の語源は不明とされるが、『リグ・ヴェーダ』では念誦する言葉を意味した。(中村『ウパニシャッド』147)それは、神聖で霊力に満ちたヴェーダ聖典の「ことば」、つまりヴェーダ聖典の讃歌・祭詞・呪詞のことば、祭儀に用いられる呪術的なことばを意味し、さらに転じてそこに宿る神秘力を意味した。(同)そして、後にはヴェーダ聖典の知識を意味し、さらにヴェーダのことばに宿っている不思議な呪力、霊力を意味することとなった。

それは、次のように表現される。

彼(インドラ)は、それをブラフマンによって鎮静した。それゆえに「ブラフマンはインドラである」と(人は)いうのである。(松波『ウパニシャッド』148)

一度ブラフマンが世界原理として立てられると、ブラフマンは種々なる原理や神々と同一視され、しかも根源的な存在、原理的な側面を一層深めていった。そして、後にこのブラフマンの探求がウパニシャッド思想の重要な課題となる。

このブラフマンと同様に重要な存在に、個我と訳されるアートマンがある。このアートマンの語源については諸説あるが、要は「気息」・「呼吸」を意味することばである。さらにアートマンは、個人の生命または神聖な個人性を授ける原理または実体であると考えられた。(中村179)その後、アートマンは「身体」・「生気」などの意味に展開し、最終的には「自己自身」という意味となった。さらに自己の存在理由の探求、つまり自己の存在の根源的な根拠を明らかにしようとする知的な動きに発展してゆくのである。

やがて両者が、同一視されるようになる。(これが後に検討するウパーサナの思想である。)つまり「このブラフマンは、前も無く、後ろもなく、内もなく、外もない。ブラフマンはこのアートマンであって、一切のものを知覚する。」(中村149)のであり、さらに「それは自己(アートマン)を知った、―――(われはブラフマンである)と」(ブリハッド四-四-25中村186)という理論である。ここに、梵我一如(「ブラフマンはこのアートマンである」(187)のウパニシャッド的神秘主義思想が成立するのである。

このようにウパニシャッドは、ヴェーダ以来の祭式万能主義から、個々人の知的な活動を通じて宇宙の根本原理との一体感(モークシャ)を得ることを目指した思想運動であった。それは言葉を替えれば、個々人の努力によって悟りを得る、救済を得ることができるとする思想の革新運動であったといえる。つまり、個々人の努力によって、人間は神と一体化することが出来、それがインド人の求めた救済であった、と言うことである。

もっともウパニシャッドは一時期の思想運動ではなく、インド思想・宗教における一つの流れでもあり、内容や構成さらにはその成立年代などが広汎である。つまりその数が膨大であり、その成立期間さえも紀元前8世紀頃から紀元後16世紀のイスラム教の原理を説く『アラー・ウパニシャッド』(前田専学:ブリタニカ)ものまである、とされる。

* ウパニッシャッドの構成

ウパニシャッド文献は、大きく新旧に分類される。そして、古くから知られる古ウパニシャッドとしては、13あるいは14が知られている。さらにまた、この古ウパニシャッドは、中村元博士の研究によると初中後期の三期に分類される。そして、初期は第1、第2、第3に分類される。初期の第一期の成立期間は、紀元前800年頃とされ、初期の第3期がほぼゴータマ・ブッダの生存時代となる。この初期を代表するウパニシャッドが『チャンドーギャ・ウパニシャッド』や『タイッティリーヤ:ウパニシャッド』である。中期はゴータマ・ブッダ以後となっており、大体紀元前四世紀の中ごろ以降となる。

この中期のウパニシャッドの代表に『カータカ・ウパニシャッド』・『シヴェーターシヴァタラ・ウパニシャッド』がある。ウパニシャッドとヨーガが密接に結びつくようになるのは、この時代からである。

そして、後期は、紀元前200年ころから紀元後200年ころまでとなる。後期ウパニシャッドの代表は、『マイトリ・ウパニシャッド』などである。そして、この時代に『ヨーガ・スートラ』の原型も生れたようである。少なくともヨーガが一つの学派あるいは集団として認められる存在となったのはこの時期とされる。さらに新ウパニシャッド文献は紀元後に制作された一群のもので、そのなかには純粋ヴェーダンタ的なウパニシャッドの他に、ヨーガを説くウパニシャッドや仏教的な視点からのウパニシャッドも存在する。(中村ウパニシャッド25以後)これを図式すれば、次のようになる。(図が入る)

梵我一如(普遍との合一体験)と神秘主義

人間の内面への探求を通じて自我を超克し、神や法というような絶対的存在との合一を目指すウパニシャッドが展開する神秘主義思想は、人間精神への絶対的な信頼と深い理解とが不可欠であった。従って、インドにおいてもその道筋は,決して一様ではなかった。特に、遊牧民の信仰形態が色濃い『リグ・ヴェーダ』の素朴な現実肯定と多神教的信仰、そして何より呪術的な宗教観,特に祭式(祭儀)中心の世界観においては、人間の内面探求というようなヨーガの思想はほとんど表面に現れなかった。

その意味で、後世においてインド神秘主義思想の中心となるヨーガの伝統は、呪術や祭儀を中心とするバラモン階級以外の思想伝統をその起源とするとされる説が有力視される。この点を、日本におけるウパニシャッド研究の草分け的存在である佐保田博士は、ブラフマン信仰は、咒力原理の中核をなすものであり、一方の主体存在であるアートマンを立てる思想とは,本来別系統の思想であると指摘する。(『ウパニシャッドからヨーガ』44ページ)しかし、やがてこの呪術的な思考から梵我一如の思想が確立されるようになる。

この梵我一如思想形成に大きな役割を果たしたのは、ウパーサナ(同置・崇信・念想)の思想である。ウパーサナという言葉は、本来「尊崇する」・「礼拝する」という意味の言葉を起源とする言葉である。

この言葉は、梵書時代から初期のウパニシャッドに至って盛んに用いられるようになり、『チャンーンドギア・ウパニシャッド』には「オーム(神性を表す聖なる音)というこの一語を、高唱として崇信すべきである」と言う表現が見られる。これは、「オーム」という言葉を「その他のヴェーダなどを唱えることに代替する。」あるいは「置き換える。」更にいえば「同じとみなすことができる」と言う意味となってゆく。この思想自体は、極めて呪術的な思想であるが、このウパーサナの思想は、異質なるもの同士を結びつけるためには有効な思想であった。

このウパーサナ思想を基礎として「アートマンとブラフマン」の同置、つまり梵我一如の思想も可能となった。これがウパニシャッドの神秘主義思想の原点となる。宇宙原理とされるブラフマンと個別原理、つまり個々人に内在する原理が究極的には一致するという思想がここに形成され、内なる原理に向かうことを目指してきたヨーガの伝統が、祭式を中心とする『リグ・ヴェーダ』以来の伝統に結びつく道が開かれたのである。

しかもこの思想によって、個々人の存在が絶対普遍原理であるブラフマンと直結できるという思想は、死の恐怖の克服、あるいは再度の死(当時のインド人は、輪廻転生により死は何度でもやってくると考えていた)への恐怖の克服としての解脱の道を理論的に保証したのである。これは伝統的に祭式の力によって可能となると考えられていたものである。

しかしヨーガを基とする解脱観は、特定のバラモンのみが執行できる祭式ではなく、誰でも実行できる修行によって得られる、と主張した。特に、ヨーガの修行によって獲得される特殊な神秘体験が、解脱と同置(ウパーサナ)されるようになり、ヨーガの修行は一層重視されるようになった。

この神秘体験を得るための修行は,ウパニシャッドにおいては、初めタパス(その主なものは難行・荒行であった)と呼ばれる特殊な修行法であったが、後にはそれらを部分的に含めながらもヨーガが主流となる。(53ページ)ヨーガは、タパスと異なり難行・荒行による肉体の酷使よりも、精神統一や意識の集中(瞑想)が積極的になされ、人間の内面への探求とその分析、そして更にそれによって得られる神秘体験(モークシャ)が重視された。その典型がゴータマ・ブッダ以来の仏教ヨーガである。

具体的なヨーガの修行法は、調息や制感を基礎とする瞑想とそれを支える日常的な所作であった。佐保田博士に依ればヨーガでは、意識をより一層統一し更なる高い境地に自らを高めるために、意識統一(凝念・静慮)と、統一したことすら忘れてしまうような精神状態(三昧)が主張されたのである。

つまり前者はある一点に意識を集中するために精神統一することであり、この場合は集中する主体と、集中される対象との区別が存在するので、主客の区別は克服されない。一方後者は、まさに主客が渾然一体となっている状態である。

そして、この意識専注の対象として、ウパニシャッドにおいては、その中に全てを含むとされる聖音オーム(*)があった。また、観想(瞑想)そのものを表す言葉も、ウパーサナからディヤーナに移り変わり一層深化していった。また,ディヤーナ同様、非アーリア思想を起源とするサマーディー(三昧)もウパニシャッドにおける神秘主義思想の発展と共に、盛んに用いられるようになり、一層神秘体験は深められた。

その結果、何者にも捕らわれない真実の自己であるアートマンが、宇宙の根本原理であるブラフマンと同一であるという神秘体験を得ることが覚り、つまりモークシャであると考えられるようになった。

神秘体験とヨーガと仏教

ここに人間は、ヨーガと通じての瞑想に拠って覚りの道、覚りの智慧を獲得できると考えるようになった。この智慧を獲得すれば、内在する真実(アートマン)を汚れた肉体から解放することができる。つまり、解脱ができると考えられるようになったのである。そして、この智慧による解脱の達成をいち早く強調したのが、仏教の開祖ゴータマ・ブッダである。

ゴータ・マブッタには瞑想を通じて解脱を得る主張した。彼は「みごとにとかれたことばは、きいてそれをりかいすれば、精となる。聞きかつ知ったことは精神の安定を修すると、精になる。人が性急であってふらついているならば、かれには智慧も学識も増大することがない。聖者の説きたもう真理を喜んでいる人々は、ことばでも、こころでも、行いでも、最上である。かれらは平安と柔和と瞑想とのうちに安立し、学識と智慧との真髄に達したのである。(スッタニパータ330」

ウパニシャッドの初期の時代には、瞑想(ヨーガ)を通じて得られる神秘体験を基本とした智慧による解脱の道は、ウパニシャッドを支えた正統バラモン階級の中心ではなく、むしろ仏教のような異端(非正統)集団に受け入れられたのである。

とうのも正統派では、解脱の可能性はあくまでも祭式によって生まれるのであり、個々人の行によっては生まれ得ないものと考えられていたからである。その点で、個々人の行を重視し、祭式の効用を否定する仏教においては、ヨーガに依って得られる神秘体験が、重視されたからである。

このようにゴータマ・ブッダに依って見出されたヨーガによる覚りの道は、祭式や苦行というような呪術的から、個々人の救済を個人の努力に解放したという意味で宗教改革、偉大な精神の解放であった。

仏教はまさにヨーガを中心据えたインドの宗教改革の一大潮流となったのである。つまり、瞑想によって体得した智慧(法との合一体験:つまり悟りを通じて獲得されるとする)崇拝の仏教は、祭式と呪術を中心とするヒンドゥー教に対して、新しい道、それは初期のウパニシャッドの理想とした道、即ち神秘主義的思想、を主張したのであった。

*叙事詩などに見るヨーガ

瞑想による神秘体験を重視する仏教以外にも、古代の瞑想修行のありようを知るための文献はいくつか見出すことが出来る。例えば、古代インドの政治経済書として知られる『アルタシャー・スートラ』、その成立は紀元後3世紀頃(その原型はさらに古い)とされるが、同書によれば哲学派としてのヨーガ学派の名が、サーンキヤ学派、ローカーヤタ学派と並び示されている。

ヨーガ学派はサーンキャ・ヨーガと呼ばれるように、サーンキャ学派の影響を受けて学派としては成立しているので、サーンキャ学派の成立とされる紀元前四世紀以降、紀元後三世紀の間に成立したことになる。

この頃のヨーガに関する記述は、叙事詩『マハーバーラタ』・『ラーマヤナ』などに見られる。これらヒンドゥー教関係の叙事詩の中では、ヴィシュヌ神以上に、シヴァ神がヨーガと深く関係を持つと考えられている。後代のハタ・ヨーガの伝統では、シヴァ神がハタ・ヨーガの創始者と見られている。インド最大の叙事詩の一つ『マハーバーラタ』では、その12編においてヨーガのことが詳しく述べられている。『マハーバーラタ』の中でも最も親しまれている『バガヴァット・ギータ』(以下『ギータ』と略)において、ヨーガの第一義は、瞑想による涅槃の獲得を目指す。

欲望と怒りとを離れ、心を制御した修行者にとって、自己を識得した者にとって、梵である涅槃は近くにある。外的接触を外に遠ざけ、目を両眉の間に注ぎ、鼻孔を通る上向の息と、下向きの息とを均等にして、感官、思考器官、理性を制御し、欲望、恐怖、怒りを離れ、解脱に専念する聖者として、常に知る者は既に解脱している。祭祀と苦行を享受する者、全世界の偉大な支配者、生きとし生けるものの友である予を、認識して人は安息に達する。(5-26~29)

と言う具合である。

また、『ギータ』におけるヨーガの瞑想に関する具体的な記述は、

自ら自己を高みに引き上げ、自己を沈下せしめてはならない。自己こそ己れの友であり、自己こそ己の敵であるから。自ら自己を制したものは、自己は己の友である。じかし自己に目覚めていない者は、自己自身が敵の如くに反抗するであろう。自己を制し、やすらぎを得た人の、最高我は瞑想の中におかれている。

(ヨーガの)実修者は人里離れたところに、独り在り、心身を制御して、願望をさり、所有を離れ、常に自己を修錬すべきである。清らかな場所に、自らのため、高すぎず低きにすぎず、布、皮、クシャ草で覆われたしっかりとした座を設え、そこに坐し、意力を一点に集め、心と感官のはたらきを制御し、自己を浄化するために、ヨーガを行うべきである。

体躯、頭、頚を直立・不動に、保ちつつ、端然として動かず、自己の鼻頭を凝視して、そして諸方に目をやることなく、心を安静にし、恐怖を離れ、禁欲の誓いを遵守して、意力を統御し、予を心に念じ、予に専向し、修錬して坐すべきである。かく常に自己を修錬し、意力を制御した実修者は、涅槃をその極致とする、予に内在する安息に達する。(6-5~15)

あるいは

身体からの解放に先立ち、すでにこの世で欲望、怒りから生ずる激情を、克服しうる者は、修練した人、幸福な人である。内部に幸福あり、内部に喜びあり、実に内部に光ある者、その実修者は、梵に合一して、梵である涅槃に達する。疑惑を断ちきり、自己を制御し、すべての生物の福利を喜ぶ、罪のほろびた聖仙たちは、梵である涅槃を体得する。(5-23~25)

となっている。

しかし、『ギータ』においては、同時に瞑想のヨーガから、道徳的な徳目の「実修」・「完成」のために専念することが、ヨーガであるという「カルマ・ヨーガ」の教えが、むしろ中心思想として説かれている。このカルマ・ヨーガの教えとは、自ら与えられた職業や地位においてその全力をつくすことが、究極の道につながる。つまり、日常の場における行為こそが、悟りの道、救済の道であると言うものである。

正統哲学と神秘主義

インド思想の根本である神や超越的存在との合一体験は、ヨーガ(精神集中)を通じて行われた。このヨーガは、様々な学派、宗教と結びついて思想的に発展する。譬えば、ヒンドゥー教の正統哲学であるヴェーダンタ学派と結びついたジュニャーナ・ヨーガでは、絶対者ブラフマンとの合一、つまり解脱を目指すものとなっている。つまり、この派では人生における最高の目的を解脱に置くが、その解脱とは具体的にアートマンとブラフマンの合一だとする。

この点を偉大なるヴェーダンタ思想家シャンカラは、瞑想などの修行を通じて「(輪廻の根源としての無明)を取り除くものは明智(vidya’)である。」として、その明智を得る手段としての瞑想行を奨励する。この明智を通じて、神人合一の解脱ができるとする。つまり、シャンカラの思想はもまた、ウパニシャッド以来の伝統とされる瞑想体験を通じて獲得された「梵我一如」の真実を基礎としているのである。その意味で、シャンカラの思想も明確な神秘主義思想ということが出来る。それは彼が主張した不二一元論(Advaita)思想に明らかである。

つまりシャンカラのよれば世俗的な論理からすれば異相あるいは相矛盾する関係にある存在、あるいは現象、その典型がアートマンとブラフマンであるが、その相違は絶対的な境地、あるいは視点から見れば同一のものである、という思想を展開した。

一方、純粋精神(プルシャ)と根本原質(プラクリティ)との完全分離を理想とする二元論のサーンキャ学派の思想を基とするサーンキヤ学派は、ヴェーダンタ思想とは異なる論理であるが、やはり瞑想を行うことで、解脱、つまり神人合一できるとした。サーンキャの理論によれば迷いの世界は、二つの原理が無明(衝動)によって均衡が破られ、両者の係わり合いが生じた結果生まれるとされる。一端関係しあった2つの原理は様々な要素を生み出し、変化に富んだ世界を生み出すこととなる。そして人間自身もその変化の結果生まれたものであり、その変化の中で惑わされ苦しむこととなる。

そこで、その苦しみから、迷いから解脱するために純粋精神と根本原質の結びつきを鎮めることが必要となる。それができるのはヨーガであり、ヨーガによって獲得された完全なる智によって2つの元素の完全分離の状態、つまり静寂な状態(理想状態)の回復となる。これがサーンキャ学派の神秘思想である。

その他の学派もみな神(時に、最高原理)人合一解脱を目指点で、同様に神秘主義思想である。

タントリズムと神秘思想

さて、インド思想において思弁・理性的で、自己修養つまり修行を重視したウパニシャッド的思考に比べて紀元後6世紀頃から台頭してきたタントリズムの運動は、これと正反対の運動であった。まず、「タントラ」とは、そのサンスクリットの語根は「延ばす」・「持続する」を表す√tanである。ここからタントラとは「知識を広げるもの」あるいは「知識を維持するもの」と言う意味が生じ、タントラ特有の象徴主義的傾向を表すものとなる。

このタントラ仏教は、反苦行(修行)的・反思弁的傾向、つまり易行を説く。そして、高度な思弁や困難な苦行や修行の代わりに、具体的な図像などの象徴を用い悟りが得られるとした。しかし、このタントリズムでは、「易行道」とはいえ目的対象とそれを象徴するシンボル、そしてそのシンボルと自己を結びつけるために、ヨーガの実践が不可欠とされた。このタンとリズムでは、むしろヨーガの実践は、従来に増して重要な意味を持つようになった。

つまり、精緻に体系化されたヒンドゥー教諸派の哲学体系や仏教の教理は、知的対象としては興味深いものであるが、しかし、本来の宗教性という面から見れば、それは形骸化した知識の集積であり、ほとばしるような宗教的な情熱を失せさせることはあっても、掻き起こすことは希である。云わばヒンドゥー教も仏教も共にスコラ哲学の隘路に入ったわけである。そのような時代に勢力を持ったのが、タントリズムである。仏教ではタントリズムのことを秘密仏教(日本では密教)と呼ぶ(詳しくは**参照)

タントリズムにおいては象徴操作を通じて複雑な思想体系や儀礼が、観念的に処理されるために、今まで以上に深い宗教的な瞑想体験を必要とした。そのために、タントリズムにおいてはヒンドゥー教も仏教もヨーガの瞑想を重視した。それ故にヨーガは、一層多様化し、ヨーガの思想もまた行法も複雑化していった。

特に、10世紀頃活躍したゴラク・ナータは、ヨーガを単なる観念論的な瞑想世界から解き放ち、つまり精神世界の行としてのヨーガから、身心一体のヨーガ、具体的には多様な坐法を考案し生前解脱を目指したハタヨーガを普及させた。

以後、ハタヨーガの流れはインド医学とも融合し、独自のヨーガ理論を構築した。その指南書には『ハタヨーガプラディピカ(ハタヨーガの光)』がある。現在インドから発して世界各地に普及しているヨーガは、この系統である。

いずれにしてもヨーガは、インドに於いては神秘体験を獲得するために全ての宗教、それは外来宗教のイスラム教やキリスト教においても共有された修行法であった。

ただし、タントラにおけるヨーガの瞑想は、単なる沈思黙考ではなく、日本で言えば口称念仏や、お踊りのような忘我の状態を導くものまでその範疇に含めることとなった。

ここに従来は、祭式と苦行のヒンドゥー教の諸哲学と論理的、理性的な仏教思想という流れに対して、宗教的な熱狂、没我(法楽)を宗教の中心に置くタントリズムの特徴がある。

しかも、このタントリズムはヒンドゥー教や仏教という枠を超えて共有され、結果としてヒンドゥー教と仏教の境界を希薄化させ、ついにインド仏教の消滅の一因となった。

これ以後のインドの神秘主義思想は熱狂的な合一体験を情熱的に表現する熱狂型に移行してゆく。

インド思想がこのような転換を迎えた背景には、インドへのイスラム教の侵攻という要素が大きかったと思われる。なぜなら、タントリズムと同様インド中世思想を貫くの大きな思想運動に、バクティ運動が有り、そのバクティ運動は、イスラム教のインド侵攻との係わりが少なくないからである。

以下では、シク教の思想的検討、特に自らもバクタであったアマルダスの思想研究に不可欠なバクティに関してやや詳しく検討する。

バクティ運動の出発

南インドに興った新しい信仰としてのバクティは、五、六世紀ころから漸次盛んとなり民衆の間に広まっていった。特に南インドのタミル地方では、タミル語の発達とともにアールワ―ルと呼ばれる宗教詩人たちによって、民衆の間に浸透していった。アールワ―ルたちは、その出身が下層階級だったこともあり、ことさらに身分制度に係ることもなかったし、複雑な祭祀に拘泥することもなかった。ただ、彼は、信仰への情熱だけを歌にして各地を遊行して歩いた。彼らが、ヒンドゥー教変革の口火をきったことはほぼ間違いない。

この新興の教えは、讃歌を通してヴィシュヌ神を中心とする信仰を全インドに徐々にであるが拡大していった。しかし、まだ哲学的理論を展開するまでには発展しておらず、漸くそれがなされたのは、ラーマ―ヌジャ(1017―1137)を始めとするサンスクリット学者であったとされる。「絶対帰依的バクティの強調は、神の下での平等の主張と並んで、遠くアールワ―ルたちの宗教に由来する」といわれるようなバクティの伝統を引き継いだラーマ―ヌジャは、一方では正統のヴェーダンタ哲学の研鑽を積み、制限不二論を唱えた聖者である。彼は『ヴィーダ』や『ギータ―』などの聖典に注釈を施し、伝統的な『ヴェーダ』の宗教とアールワ―ルに代表されるバクティ運動に理論的根拠を与えた。それによれば、「最高神は無数の美徳を有し、全世界に存在し、あらゆるものを創造する。それは、ブラフマンと呼ばれ、イーシュヴァラと呼ばれ、ヴィシュヌと呼ばれる。それは純粋・無形・不倫である(中略)神は人類にたいし、愛と憐憫にみちており、化身としてのラーマにバクティを捧げることによって、恩寵があたえられる」とされて、ラーマへのバクティがブラフマンにもイーシュヴァラにも通ずるとされたのである。

この結果、バラモン階級でもなく高度な哲学的思考を持たぬ一般の民衆にも、バクティ運動が正統ヒンドゥー教信仰と矛盾しないことが示されたこととなった。もっとも、このラーマ―ヌジャの教団は、この後十四世紀に非常に象徴的な分裂をしてしまう。それは、ラーマ―ヌジャの教えが内包していた矛盾、つまり伝統的な側面である保守的正統バラモン思想と、改革的なバクティの思想むとが互いに相容れず独立したのである。それは、保守で伝統を重んずるヴァダガライ派と、社会的にも急進派で民衆の指示を多く取り付けたテーンガライ派とである。

なぜ両者に分裂したかは、ラーマ―ヌジャの主張を概括してみると明らかである。彼は寺院を建て、さまざまな祭式を定め、多くの経典に注釈するという伝統的バラモンの生活を送り、カースト制度を一応認めたという。なぜなら、彼の主張する祭式を実行7するためには、専門の修行が必要となり、自ずと上層階級に限定されてしまうのである。しかし、一方で、下層階級を救うためにも最大限の努力をしたとされ、彼らの救われる道はプラパッティ、すなわち神の庇護をひたすら願うことであると教えたという。さらに、彼は、婦女子の教育に力を入れ、宗教的にも社会的にも男女平等を唱えたのであった。このように不撤底ながらもラーマ―ヌジャの教えは、バクティの諸々の特徴をすでに持っていた。そして、バクティズムの発展過程で両者の差異が決定的となったのであろう。だからこそ、この分裂が象徴的なのである。

つまり、バクティズムと一言で表される思想も実に幅の広いものであり、カビール(1440―1518)やシク教の創始者であるナーナク(1469―1548)に継承される急進的な一派と、クリシュナ信仰などの保守的バクティとではその後の展開がまったく異なるのである。本章で扱うバクティは、主に前者のバクティの流れにあるものであることを、明記しておかねばならない。

バクティ運動の根底

バクティ運動の起源は明確ではないが、少なくとも7世紀ころから南インドのタミル地方を中心に活躍したヴィシュヌ派の宗教詩人アルヴァール達と深い関係がある、とされる。彼らは、神を直接的に知り、神への思念に没入する者というその名のとおり、宗教的熱狂によって神への賛歌を吟唱しつつ寺院を巡り歩いた。彼らは、神への宗教的献身愛(バクティ)から来る情熱にあふれ神との合一を希った。彼らの思想は、ヴェーダンタや仏教というような従来の宗教が求めた智慧による神(仏)との合一というよりも、イスラムのスーフィー的な、熱狂的忘我による神人一致という傾向が強い。その意味で両者をあえて区別すれば、冷静な神秘主義というよりは、熱狂的な神秘主義ということが出来るであろう。

しかし、このバクティ運動は徐々に全インドに広がっていた。なぜなら「バクティにとって主な障害になるものは、ほかでもない無知ではなく不信心である。この教えは、唯神の愛を信じ信愛の情を捧げるのみ」というように極めて単純な教えを展開した。しかも、バクティでは、従来のように無数の神を念じて宗教儀礼を行う必要は無く、特定の一者へのバクティが「最高神は無数の美徳を有し、全世界に存在し、あらゆるものを創造する。それはブラフマンと呼ばれ、イーシュヴァラと呼ばれ、・・・・・愛と憐憫に満ちており、化身としてのラーマにバクティを捧げれば、全ての神の恩寵を得られる」と説くのである。この運動を論理化した思想家の内、特にラーマヌジャ(1017-1137)が有名である。彼はベーダンタ哲学のブラフマンとヴィシュヌ神(その化身ナーラーヤナ)と神学的にも論証した。

しかし、ラーマヌジャは民衆信仰と正統哲学の融合を図りながらも、完全には融合的無かった。彼の思想はさらにマドヴァ(1238-1317)やニムバールカ(14世紀?)を通じて一層、宗教性を帯びるようになった。つまり解脱とは神のごとくなることであり、それは神の恩寵によって初めて可能となるが、そのためには神への絶対帰依による、としバクティを強調した。

さらにラーマーナンダ(14世紀末から15世紀はじめ)は、南インド発のバクティを北インドにおいて普及させた。彼以降中・北インドでも神との忘我的な合一を求めるバクティ信仰がインド宗教界において大きな動きとなった。

つまり理性的な云わば神人合一思想に代わって熱狂的なバクティによる神秘体験がインドでも主流となったのである。その流れからカビールやナーナクなどの中世神秘思想家が多数排出した。(詳しくは*参照)つまり、イスラムのスーフィーとヒンドゥー教の接点は、このバクティ運動にあったのである。両者の近似性が云わばイスラムへの橋渡しとなった、ということはしばしば指摘される。

バクティの根本思想

前述のとおりバクティは、「信愛」と同時に「神への熱烈な帰依」という意味も持っている。信愛と表現すると意味がはっきりしないので、ここではまず「一神に対する愛に基づく信、真心からの絶対的帰依を意味する」ということとしたい。それは、バクティの広発範な意味の中で、特に人から神へ働きかける行為や気持ち(これは信仰というべきかもしれないが)を表しているのである。

バクティ運動で主張する信仰形態、つまりその実践としての、神に信と愛とを捧げその庇護を求めてひたすら祈るという行為は、いずれの宗教においても必要不可欠な要素である。したがって、とりたててバクティ独自の行為ではないように思えようが、バラモン階級に宗教が独占されていた時期に、信仰第一主義の宗教形態を主張することは、宗教の民衆への解放ということにおいて革命的なことであった、ということは意外に認識されていない。バクティの主張する信仰重視の易行道的宗教形態のお蔭で、専門の修行を必要としない、いわば庶民の宗教参加が可能となったのである。このことは「従前の時代においては祭祀の体系が細かに確立し、司祭者が神々との仲介者であったが、このバクティの運動では礼拝個人が神に直面し、直接に神と交渉を持つようになった」と指摘されるように、バクティはインド民衆に神への直接的信仰の門戸を開いたという点で、インド宗教史上革命的な宗教運動であった。つまり、「この運動全体は、バラモンたちの硬直した儀礼宗教と、無感情という理想にたいする、情感溢れるさけびであった」ということができよう。

これを裏付けるのは「バクティには知性は必要のないものである。バクティにとって主なる障害は、他でもない無知ではなく不信心なのである。だから瞑想や精神の制御などによって智恵を獲得しようなどということは諦めねばならない。この教えは、ただ神の愛を信じ信愛の情を捧げるのみである」と示されることや「バクティは行作ではない。何故なら随愛と定義されるバクティは努力に基づかないからである」という指摘から窮うことができよう。そのバクティの基本は、つぎのようにいわれている。

1、 神の完全無欠の愛を信じること。

2、 神にすべての情熱を捧げること。

3、 神に信と愛とを捧げること。

4、 神の意思に従うこと。

5、 人間の魂を尊び、神は彼に信愛を捧げるものに恩寵(神から人や動物その他の物に向けられた愛)を垂れるということを、ひたすら信じること。

このように、祭式よりも信仰を強調する教えが民衆の間に広まったことは、その教えの簡潔さと実践の行いやすさ、つまり易行性がヒンドゥー教信仰に新しい形態を与え、民衆主体の信仰形態が生まれたことを意味する。

つぎに神からの愛、つまり恩寵についても少し考察せねばならない。

ヒンドゥー教(以下、バラモン教も含むものとする)において神から恩寵を垂れるという考えがいつごろから一般化したのかは不明であるが、ヒンドゥー教の神観念によると、「(ブラフマンは)ヴェーダ聖典またはそれをうけた神聖な知識のことであった。さらに転じてそのうちに内在する神秘力をも意味していた。ヴェーダ聖典のうちのブラーフマナ(祭儀書)文献においては、祭祀とは人が人格的存在としての神に供物を捧げて神々を喜ばせることによって恩恵を受けるというよりも、むしろヴェーダのことばを用いて秘密の呪力によって神や人間を強制し駆使することであった。しからば、非人格的なヴェーダ聖典の言葉のほうが神々よりも優位にたつ」ということになる。つまり、神は恩寵を与えるどころか傀儡である。

このような神観念では、神の絶大な力によって与えられる恩寵、特にキリスト教やイスラム教のいうような意味での恩寵という考えは成り立たないのではないだろうか。なぜなら、「ブラーフマナに現れたバラモンたちは、もはや神々に奉仕する敬虔で従順な司祭者ではなくて、その呪力によって神々をも駆使する呪術者である」というのが、ヒンドゥー教における神観念だからである。

これが、ヒンドゥー教の神観念の代表的な形態であろうことは間違いなかろう。そしてそれは恐らく最もインド的な神観念であろう。

その観念が大きく転換したのが、紀元後一世紀ころ成立した『バガヴァッド・ギーダー』の説く神への信愛思想である。その『バガヴァッド・ギーダー』は、もし人が信愛を以て一葉・一花・一果もしくは一掬の水をわれに供することあらば、敬虔なる心ある人の信仰心をもって供したるものをわれは受納す。

われは一切の生類にたいして平等なり、われに憎むべきものなく、また愛すべきものもなし。されど信仰をもってわれを拝するものあれば、かれらはわれの中にあり、またわれもかれの中にあり。

と言明している。

この『バガヴァッド・ギーダー』を通して、バクティの思想は形成されたと一般にはいわれる。

しかし、それが大きな運動になるのは、特に十二世紀からのイスラム教徒(以下ムスリムと略す)のインド侵攻の時期を契機としてであった。少なくとも西北インドにおいてはそのようにいえる。

ラーマ―ナンダのバクティ思想

さて、つぎに挙げなければならないのが、ラーマ―ヌジャ派のラーマ―ナンダ(14世紀末―15世紀初)である。北インドのイラハーバードの出身である彼は、聖地ベナレスにきてラーマ―派を信仰し、その感化で北インドにラーマ―派が流行したという。このラーマーナンダの思想は、カビールに引き継がれ、ナーナクやその後のグルたちの思想に大きな影響を与えた。

さて、まず彼の主張した点を、今度のバクティ思想の研究に便宜を図るためにも、箇条書で整理してみよう(なお、これは土井久弥・黒田恒夫両氏の整理したもの等による)。

1―階級の差別を認めず、ヴィシュヌを祟拝するものをすべて同等とした。神の恩寵は上下貴賤の区別なく、すべての者が等しく受けられるとした。

2―神の信徒の罪に対して、父の子に対するような愛情を持っていて、信徒の罪には目もくれない。

3―サンスクリット語を用いず俗語・方言を採用した。

4―ヒンドゥー教徒・ムスリムを比較的区別せず両者を弟子として認めた。

5―必ずしも偶像の祟拝を禁じなかったといわれる。

さて、ここで極めて注目すべき主張を我々はみる。

まず、1、で階級を否定していることは特別新しいことではないが、恩寵が強調されていることである。バクティ本来の姿からして別段驚くべきことではないともいえようが、それ自体の恩想よりも、それを得るために説かれたという条件に着目したい。これについても前出の土井・黒田論文によると、

a―師(グル)の与えた呪文を繰り返し繰り返し唱える。

b―神に対して家僕の感情をもって仕える。そのためには自己の欠点をみいだし、慢心をさり、あらゆる疑問を解き、常に正しい行いをする優れた師の庇護の下にいたる。

c―志を同じくする信徒を尊敬し、彼らに奉仕する。

このようにまとめられる。

彼のこのような思想展開には、後にシク教に顕著に現れるグル祟拝や倫理観の強調、そして同朋集団の尊重といったことがすでに示されている。つまり、シク教でも、グルの言葉のみが救いの道であるとか、真理の行いが最も尊いなどといわれるようになる。一例を挙げるならば、もしも、人が幾百万もの善行を積み、慈悲を垂れ、人助けをしようとも、この共同体に加わり、神の御名を唱えぬ限り決して十分とはいえない。

と述べるように、シク教徒にとって心を同じくする人々の集団に所属し、互いに助け合うことは、宗教上の救済にも関わる大問題であった。いずれにしても、すでにラーマ―ヌジャの思想の中にシク教に通じる思想があるのである。

また、2、で示したように、父性を強調しているとすれば、これはインドの神々というよりイスラム教の神のイメージが連想され、両者の関係を直接表現するものとして興味深いことであるが、直接資料に当たっての論述ではないので、今後の問題としておきたい。

3、で示したような土着語を使って表すことは、すでに述べたように、バクティ思想家に共通にみられることであった。