見えない部分が喜ぶから|『体癖』『気ウォッチング』『生き抜くための整体』『ある』

野口整体創始者、野口晴哉先生著『体癖』。昭和46年の初版本。夫(鍼灸師)が昔なじみの知り合いから「あんたに役立ちそう、持っときーー」といって譲ってもらったそうだ。セカンドハンドってこともあり、シミ、破れ、かなりの年季モノだが、譲渡のまごころと中身の価値は変わらない。

==

ロルファー田畑浩良氏とともに空間身体学を提唱する片山洋次郎先生の『気ウォッチング』。“わたしたちはみな「情報の滝」に打たれる「システムの森」の行者だ”とのサブタイトルに、首肯しかない。

==

同じく片山洋次郎先生のご著書、『生き抜くための整体』。六本松のまだあたらしい書店さんで春先にもとめ、一度通し読みしてのち積ん読中だった。装丁もカワイイし、挿画もカワイイ。セルフケアの紹介もある実践書。

==

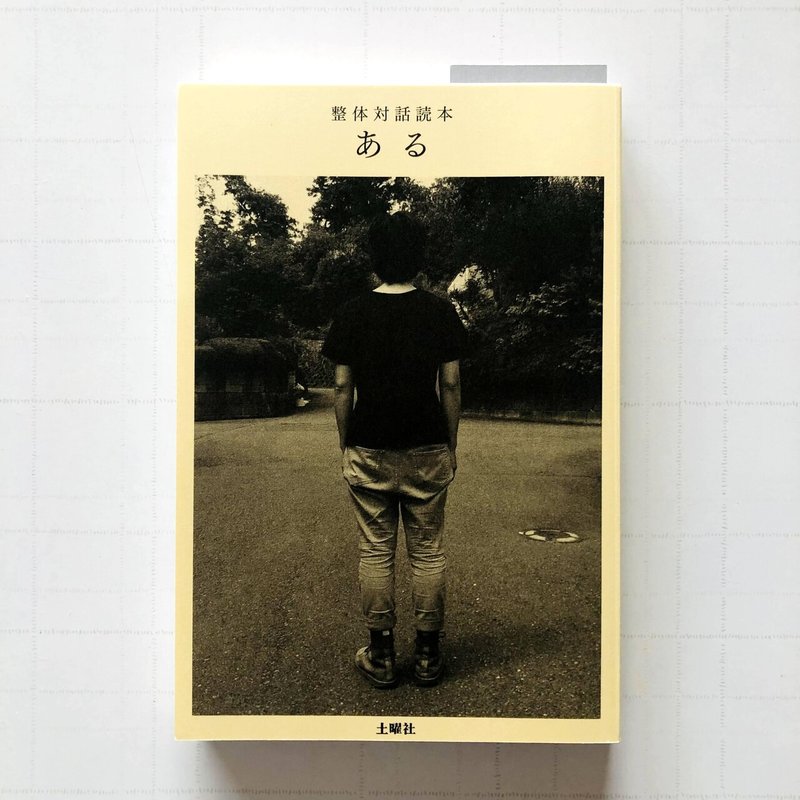

けやき通りの書店さんで、片山洋次郎さんの著書をパラ見していたら、書店員のY本さんが、「そういうテーマだったら、こちらもオススメですよ!」とご紹介くださった、川﨑智子さんの『ある』。2,3ページ読んでみて、ズ、ズズズズズズっと引き込まれ、その日はこちらを購入することに。

«« 序の序 »» 乳幼児期から振り返るに。

小児てんかん、プールや海川の季節になると中耳炎・外耳炎・内耳炎総ナメ、季節の変わり目には不特定多数のアレルゲンによる鼻炎、ちょっとの刺激で鼻血が止まらなくなる、扁桃腺が腫れやすい、風邪を引くと場合によってはだれだか分からないような声になる、ストレスによる喘息などの耳鼻科系疾患、貧血症でたまに目の前真っ暗になって担ぎ込まれる…

といった程度のお困りゴトくらいで、体力持久力はかなりアヤしかったとはいえ、基本的に健康には自信があったのだと思う。

そんな自分が、二十代後半でウツを発症したことはよほどショックだったらしく、以来、心身の健康に良さそうだと思われたものは、カウンセリング系(産業カウンセラーの資格取得含め)・美容系・代替医療・スピ系から登山などアウトドア活動・瞑想道場に至るまで、諸事情許す限り試してきて幾星霜。(鍼灸師のヒトと結婚したのは、怪我の功名とも言えるし、コッチ方面の興味というか好きが高じてとも言えよう)

あれこれ手を出しすぎて何が奏効したのかワカラナイけど、きっと全部の相乗効果だろう。貧血は「そういえばそんなこともあったなー」くらいに遠く、耳鼻科系の疾患は六年前を最後に現れなくなり、ウツは季節性のものや気圧によってたまにヤラレることもあるけど、そもそも場所やヒトとの“距離”を選ぶ慎重さが身に付いたり、現れたあとの気分の選び方などで事なきを得ているかな。

そういうわけで、いっときのことを思うと、健康法への興味関心はだいぶ落ち着いてきているけれど、また機会があれば受けたいものもあるし、いつかは、と思っていた手法やワークとのご縁には、いつでもゆるくオープンだ。

«« 序 »» この夏のこと。

そんな日々のつづきのつづきで、昨夏も今夏も参加したのが、日本を代表するロルファー田畑浩良氏の空間身体学WS “Where I am”。

(主催は博多ロルフィング傅さん)

吉本ばななさんのnote過去記事を追っていたら不意にアルゴリズムがtwitterに飛び火(?)して、田畑浩良さん(ばななさんのパートナー氏)の告知ツイートから⇒主催者さんに参加申し込みと

あれよあれよと導かれた。

という端緒もファンタスティックなら、WS当日に起こったこともファンタスティック。さらにはWS当日だけにはとどまらない拡がりを展開するという、ちょっと他にはない“フィールド”で、その感覚を無理やり一言でいうと、「雪男を見たんだ…ほんとに、あれは、雪男だったんだ…」という神秘に近いと想う。

(昨夏はコチラ⇒Rolfinger 田畑浩良氏九州WS “あなただけのモノサシ”)

今年は昨年とはまた違った亜空間を体験し、「なんか、、、範囲が広がってる???」と、参加後しばらくにして未だ着地せず、水面下で探索は進行中。性急に理解を求めず、ポカーーンとスペース=虚を空けることに勤しもう。

«« 本文 »» 書物で“ご近所”を徘徊することに。

…と、中仕舞いというか、やんわり締めくくったものの。

なにかヒントがほしくなって書物を手に取るのが本読みのルーティン(スキマ空けるどころか、、、)。ちょっとほとぼりが冷めたお盆前あたりからうちの積ん読、図書館、新刊手当たり次第、手元に資料を集め出していたのだった。

それが冒頭の四冊。

四冊のうち、通読できているのは『生き抜くための整体』と『ある』のみで、『体癖』と『氣ウォッチング』はエッチラオッチラ、つまりなかなか歯が立たないまま途中で放ってしまっている。まあ、オヤツ的読書だから困ることはないのだけど。

そんなぼちぼちの読書であるが、四冊に共通する我が身の反応は確認できている。それは、読み始めると、かゆいところに手が届くような、ぐずってるところにナデナデがくるような安心が湧いてくる、ということ。

日頃、たしかにはたらきがあるけれど、そのはたらきが見えない箇所にスポットが当たる感じ。

で、その見えない箇所、見えないけど、たしかに“ある”はたらきが喜ぶのだ。これって、昨夏のWSで感じていたことにもあてはまる!ふうむ。(そしてホロスコープの解読にも通ずるものがある)

「体癖」は、その型と組み合わせが多岐に渡ることもあり、素人が書物を読んだだけでは特定不可能だろう。けれども、「ヒトって、こういうところあるよね」というエッセンスを並べて観るのも、どこか安心する。

型にはまるなんてごめんだわーと思ってるクセに、「体癖」しかり、「占星術によるサイン・エレメント・クオリティ」しかり、なんらかの類型やしかるべき元型(アーキタイプ)と、自分あるいは他者を照らし合わせてみると、パズルみたいで面白くなってくる。

どのような特質がどのようなはたらきをもたらしているのか、というルールめいたものが透けてみえてくる。どうやら自分は、そういう“沼”にのめりこむ質(タチ)らしい。

特質とはたらきゆえの感情の発散のありよう、とか、ある現象を引き起こす因子と関係性、という点と点、星と星をつないで…

ああーーー、やはり面白い。

野口先生のカクカク厳粛だけど暮らしに密着した言葉遣いは、大きく古い樹のようにコココココンと、

片山洋次郎先生の、30歳手前くらいで時間が止まってるかのような爽やかで軽やかな文体は、ポコポコポコっと、小さくて柔らかい拳があたってくるような体感として響いてくる。

『氣ウォッチング』で述べられている“気的過敏(共鳴)体質”。片山先生ご自身にそういう傾向があるそうだが、特徴を読めば読むほど自分にもあてはまる点が多く、片山先生もおっしゃるように、なんだか救われている。

川﨑智子さんと鶴崎いづみさんの『ある』は「対話」ベースの記述だから、しゃべり言葉として同じ空間で聞いているよう。タラタラタラタラーーーっと、壁に滴る結露や雨水のイメージ。

鶴崎さんの「ふーん」という相槌が、とてもリアリティあって好きだし、長時間耳と心を傾け続けても疲れないのは、こんな聴き方ではないかな。

川﨑さんのセッションには「卒業」の時期が来るというのもいい。わたしもいつかお会いして、いろいろと質問をしてみたいな。

というわけで、決してサクサクとはいかないが、今夏のワークの味わいや周縁を深めながら引き続き観察していれば、やがて氣づきは訪れるだろう。

10月、ロルファー楠美ナオさんのプログラムも楽しみ♪

カラダとうごきの Ono Ma to ¡Pe! 第二章

星の一葉 ⁂ 図書係

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?