ラブコメ史における負けヒロイン概念の変遷について ─幼馴染最強時代とは何だったのか─

この文章は、早稲田大学負けヒロイン研究会の会誌『Blue Lose』に寄稿したものです。完全版は会誌をお買い求めください。

早稲田大学負けヒロイン研究会 - BOOTH

勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし

もしもあなたが「負けヒロインが好き」な場合、主に2つのケースが想定される。1つ目は、「今まで好きになってきたヒロインが往々にして負ける場合が多い」パターン。お笑い芸人ハライチ岩井が「デス推し」と呼んでいる、応援しようとしたアイドルが往々にして解散・脱退などに見舞われてしまう現象にも似ている。

もう1つは、「負けたという結果を持つゆえにそのヒロインを好きになる」パターン。負けの匂いに敏感で、いざヒロインが負けてしまえば万歳しながら愛を叫ぶ変態である。

このとき、「pならばqである」という命題に則ると、前者は「私が好きならば負ける」という命題となり、後者は「負けならば私が好きになる」という命題となる。よって、「負け」のエッセンスは前者の場合必要条件として、後者の場合は十分条件として機能する。ここで、前者を命題A、後者を命題Bと呼びたい。

このような唯物論的問題を冒頭で持ち出した理由は、負けヒロインの魅力がどちらの命題を採用するかによって大きく異なることを強調したいからだ。例えば負けヒロインの魅力を問われた際に、「健気なところ」と答えたとしよう。Aの場合、この「健気さ」は従来の自分の嗜好に基づくものであり、実際に「負け」たかどうかはあまり関係がない。結果として負けているだけである。一方、Bでは「健気さ」は負けた結果生じたもの(あるいは強調されたもの)であり、負けたという事実がキャラクターの魅力を引き上げるプラスの要素となっている。

しかし、時代の流れは命題Aから命題Bに移りゆく必然性がある。ジャンルの形成とはそういうものだ。最初はなんとなく共通点を持っていそうな作品群を「セカイ系」と呼び、後にセカイ系を意識した作品が逆説的に作られる流れを考えてもらえばわかりやすい。

はじめから「負けヒロイン」の条件やプロトタイプができあがっていることなどはありえず、時が経って帰納法で出来上がった負けヒロインの偶像を演繹しはじめたのがまさに現在の負けヒロイン文化の状況であると僕は考える。それは、タイトルにカルマを背負った『負けヒロインが多すぎる!』や、『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』、『ラブコメ漫画に入ってしまったので、推しの負けヒロインを全力で幸せにする』などのライトノベル、あるいは週刊少年ジャンプに掲載された『失恋ビギニング』(「敗けヒロイン」というワードが効果的に使われる)や『姫ヶ崎櫻子は今日も不憫可愛い』、『勇者様の幼馴染という職業の負けヒロインに転生したので、調合師にジョブチェンジします』などのマンガを見れば一目瞭然だ。時代は転換期である。本稿では、このような作品群を「負けヒロイン演繹作品」と呼称する。

帰納と演繹の切り替わるタイミングを掴み、いったい何が起こったのか、どのような歴史があったのか考証することが負けヒロインを語る上では避けられないと考える。アニメ・マンガ・ラノベ文化史の中で、いつそれが起こったのか検証したい。

本稿は、以下のような構成をとる。

まず第一章では、古今東西の〈負けヒロイン〉を可能な限り収集し、並べたデータを①年代順、②属性順、③髪色・髪型順に整理し、それぞれの観点から考察を試みる。

続く第二章では、ジャンルとしての「ラブコメ」に着目し、これまでとこれからのラブコメ文化の変化について考証・予測する。

第一章

ところが、負けヒロインの成立を調べるのはこれまた難しい。なぜならば、そもそも負けヒロインの厳密な定義は存在しないからだ。一旦、ピクシブ百科事典から「負けヒロイン」の項目を引いてみよう。

ラブコメ系の漫画等のような、原則的に結末が一つしか描かれないタイプである作品において、主人公への片思いが成就せず失恋してしまうヒロイン及び女性キャラクターを指す言葉である。

マルチエンディング形式のゲームといった、主人公と結ばれる結末が各々に用意されている場合はこう呼ばれることは少ない。

しかしそれがメディアミックスした時、特にアニメや漫画なら媒体の特性上ストーリーは一本道になってしまい、主人公の恋人となれるヒロインは一人だけになるため、負けヒロインという概念が生まれてしまう。

なお、安易な負けヒロイン呼びは完結作品の場合はネタバレ、そうでなくともレッテル貼りとなるため、避けるように。[1]

以上から考えるに、負けヒロインの条件には主に3つのハードルがあるようだ。

1.恋愛要素が組み込まれた物語の最終目的地として、〝ヒロインを選ぶ〟アクションが発生する

2.主人公に恋愛的な好意を抱いている

3.選ばれる対象として複数の候補が存在し、選ばれないヒロインが出る

しかし、ここで疑問が生じる。「ハーレム作品では正ヒロイン以外全員が負けヒロインなのか?」という疑問だ。この定義に従えば、『五等分の花嫁』で選ばれなかった4人は皆負けヒロインだし、『ソード・アート・オンライン』ではアスナ以外の全員が負けヒロインとなってしまう。

本稿ではひとまず、このようなケースでは「1作品1負けヒロイン」を前提に論を進める。作品で最も良い負け方をしているヒロインを主観で決め、ピックアップしている。良い負け方とは「負け」の要素がそのヒロインを輝かせる材料になっているかどうかであり、それは主観でしか判断できない。また、未完の作品についても主観で負けそうなヒロインを選んでいる。「彼女は負けヒロインじゃない!」、「○○がいない!」と主張したくなる気持ちは分かるが、とりあえず我慢して欲しい。

ところで、引用文の最後にもあるように、本稿はネタバレの宝庫である。逆に言えば、本稿で名前の挙がるキャラクターはほとんどが負けヒロインなのであり、それすなわち作品の結果を暴露することに他ならない。ネタバレを気にする方は(そんな人はそもそもこの本を読まないと思うが)ここで次別の論考に移って頂けると幸いである。ここまで『五等分の花嫁』のネタバレを慎重に避けただけでも褒めてもらいたい。

さて、負けヒロインの研究をするにあたって、おおまかな方法を先に述べておきたい。本稿では以下のような方法を採る。

Ⅰ 主観で選んだ負けヒロインを可能な限り集める

Ⅱ それらのヒロインを発表年順に並べる

Ⅲ それらのヒロインの属性を炙り出す

Ⅳ 最後に、髪色順に並べる

Ⅰ

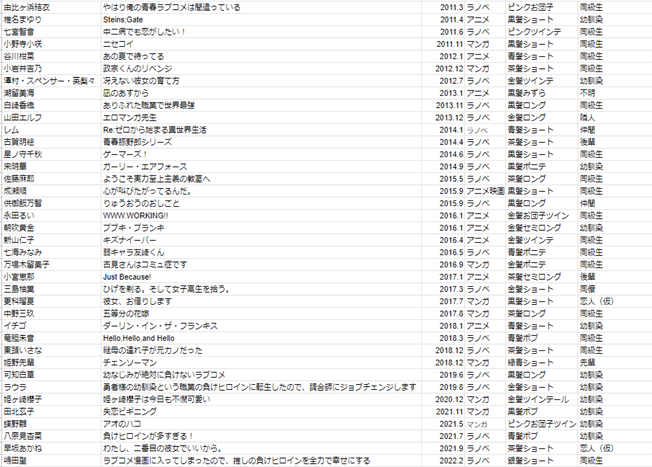

負けヒロインの収集に当たっては、まず自分で思いつく限り負けヒロインを列挙し、次いで負けヒロイン研究会のツイートやnote、最後にネット上の記事などを参考にした。収集したリストは以下のようになっている。参考にさせて頂いたWebサイトは論考の最後に記載した。

【注意】

・マルチメディア作品は基本的に原作を扱う。ただし、複数エンドのある美少女ゲームはアニメ化作品を扱う。

・現時点で勝敗がついていない(完結していない)ものも主観で選んだ。

・髪色・髪型は目視かつ適当なのであまり気にしない方がいい。

・マンガは基本的に本誌連載月だが、ズレている可能性あり。

・恋愛対象が主人公でない可能性もある。ただし、その対象が男性でない場合は除外した。

・なお、シリーズもの(例えばハルヒやSAOなど)は、初登場年月ではなく作品の初刊発売日を記す。

・基本的に1作品1ヒロインを遵守しており、作中でも負けた中で最も美しく負け、負けヒロインであることが魅力を引き上げる要素となっているヒロインを(主観で)選んだ。

Ⅱ

図1は、発表年順に負けヒロインを並べてあるが、まずは媒体に着目して見てみよう。リスト内で最も古い作品は1982年の『超時空要塞マクロス』で、アニメ作品である。この作品以降、2000年代前半まではマンガやアニメ(特にマンガ)が続いている。

ところが、2003年の『涼宮ハルヒシリーズ』を皮切りに、ライトノベルの参入が始まる。ハルヒシリーズの負けヒロイン代表として扱っている佐々木は、シリーズ9巻目『涼宮ハルヒの分裂』(2010)からの登場であるため、正確にはラノベ負けヒロインの始祖としては分類できないが、それでも複数ヒロインの採用を決定づけたシリーズということでハルヒの貢献を認めることが出来る。

そもそも、ラノベにおいて様々な境遇の少年少女が描かれるきっかけとなったのは『ブギーポップは笑わない』が原点であり、その近辺に登場した『フルメタル・パニック!』、『マリア様がみてる』と共に「学園もの」が確立した。それまでファンタジーが主だったライトノベル史を鑑みれば画期的なことだ。しかし、その後はいわゆる「セカイ系」の流行下であったため、基本的に主人公の選択は「セカイか彼女か」であり、複数のヒロインを選ぶことはない。それを覆したのが、やはりハルヒだったのだ[2]。

ハルヒ以降、ラノベにて本格的に負けヒロインが登場したのは2006年の『〈物語〉シリーズ』からである。表の通り、特に2008年~2010年の間に、ラノベ原作における負けヒロインの登場数は激増する。これは、2003~2004年にかけて『ファウスト』を中心に起こったラノベブーム[3]が一段落し、ある程度飽和した状態で登場した『とらドラ!』の流れを汲んだものと推測できる。『とらドラ!』の画期的だった点は、ファンタジー要素の徹底的な排除だった。これまで、ブギーポップにしろ、ハルヒにしろ、〈物語〉シリーズにしろ、それまでのラノベは設定に何らかの非現実的な要素を含むのが当たり前だった。その常識を破り、あくまで現実世界を舞台としてラブコメを完結させたのが『とらドラ!』だ。これ以降、現実世界のラブコメが多く世に出回るようになり、その少し後に負けヒロインも出回るようになる。ラブコメの興隆と同時に負けヒロインがすぐ生まれたのではなく、ある程度の進化の過程で負けヒロインは生まれたのだ。よって、多少の時間差があるのは妥当と考える。

2011年に一旦落ち着いたかに見えたラノベ負けヒロインブームは『やはり俺の青春ラブコメは間違っている』や『中二病でも恋がしたい!』の刊行からまもなく、異世界ブームなども乗っかりつつ現在に至るまで続いていると見て良いだろう。

ところで、2019年の『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』以降、〈負け〉や〈負けヒロイン〉を強く意識した作品が出てきた。これ以降に挙げた作品のうち、『アオのハコ』と『わたし、二番目の彼女でいいから。』以外は、すべて作中で負けヒロインが故意に意識された作品となっている。つまり、「負けヒロイン演繹作品」だ。現在、明確に「負けヒロイン演繹作品」として挙げられるのは、『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』、『勇者様の幼馴染という職業の負けヒロインに転生したので、調合師にジョブチェンジします』、『姫ヶ崎櫻子は今日も不憫可愛い』、『負けヒロインが多すぎる!』、『失恋ビギニング』、『ラブコメ漫画に入ってしまったので、推しの負けヒロインを全力で幸せにする』の6作品である(もちろん、見落としているものは沢山あるはずなので、他の寄稿者の論考も参考にして欲しい)。

中でも『負けヒロインが多すぎる!』はタイトルに負けヒロインの語を冠する(おそらく)初の作品としてマイルストーン的役割を果たしている。驚くべきは、これら6作品中5作品が負けヒロインの属性として〈幼馴染〉を採用していることだ。続いては、ヒロインの属性、特に幼馴染に着目して表を見ていきたい。

Ⅲ

ヒロインの属性、つまり恋愛対象との関係として最も多かったのは同級生で44.6%(33/74)、次点で幼馴染だった25%(18/72)。それ以外では、先輩・後輩が合計12.1%(9/74)であること以外はまとまったデータは得られなかった。

そもそもラブコメのヒロインに同級生が多いのは当然であるため、同級生は一旦無視するとして、幼馴染は割合に対して年代の新しさが目につく。最近の負けヒロイン演繹作品はほとんどが〈幼馴染〉を採用する一方、本誌の座談会でも述べられている通り近年刊行されるラノベには『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』や『機械音痴な幼馴染が我が家でリモート授業を受けているのは、ここだけの秘密。』など、幼馴染を勝たせるための物語を設定している(つまり、幼馴染をはじめから正ヒロインとしている)ことが増えてきた。

ラノベ界の潮流として、「幼馴染を救う」流れができ始めたと同時に、負けヒロインのテンプレートとして採用される型は幼馴染が最も多いという逆行状態が生まれている。

だが、幼馴染が負けやすいのは物語進行を考えれば至極当然のことなのだ。ラブコメでは最後に主人公がどのヒロインを選ぶか・結ばれるかという部分に最も注目が集まり、結末として期待される。その際、できるだけ多くのヒロインが同じくらい競って結末を分かりにくくした方が読者の期待も高まる。競馬に例えれば、最後の直線部分で既に巻き返し不可能な差がついているより、たくさんの馬が横並びで争っている方が圧倒的に面白い。

その意味で、幼馴染という属性は初期設定の段階から主人公と重ねてきた膨大な時間と経験が担保されており、第1話時点で莫大なアドバンテージを持ったままスタートしている。幼馴染は初めから直線を走っているのだ。だから、最後に直線ヒロインレースになった際も、強制的にレースに参加させることができ、ウサギとカメ論に則れば非常に負けやすい。

そのため、「負けヒロイン=幼馴染」の図式は明瞭かつ扱いやすい。近年の「幼馴染救済ムーブメント」は、そのように固定化されていく幼馴染負けヒロイン像へのカウンターカルチャーとも捉えられるかもしれない。

ひとつ記事を引用しよう。月詠氏によって2013年に書かれたブログで、タイトルに「なぜ、幼馴染ヒロインは負けフラグとなったのか」とある[4]。ここで使われている〈負けフラグ〉は、現代における負けヒロインと交換可能だろう。月詠氏によれば、

今やというか、昔からでもあるが、一つの作品で多数の「ヒロイン」と呼ばれるキャラクターが登場することが珍しくもない。そのため、私たち視聴者は自然とそのヒロインたちに対して系統で分類することを進めて行くことも増え、その結果が「(萌え)属性」と呼ばれる分類や細分化へと繋がっていったのだろう。

かつて、その「属性」の中で「幼馴染」と言えば、(もちろん全ての作品に当てはまるわけではないが)王道中の王道であり、恋愛ごとにおける勝者としての要素、あるいは正統派ヒロインの証として扱われてきた。

だが、その「幼馴染」という属性は今では「(恋愛)負けフラグ」「幼馴染は不遇」と言われることが圧倒的に多い。曲がりなりにも感想Blogを書くブロガーの一人として、いろいろな方の感想を巡らせてもらうと、この手の表現が多いことに気づくし、自分も知らず知らずの内に使っていることにも気づかされる。

とのことだ。2013年に執筆された段階において、既に「幼馴染=負け」のイメージは定着していた(しはじめていた)ことがわかる。このブログでは、当時の作品として『俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる』、『僕は友達が少ないNEXT』、『お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ』などの作品を挙げながら、幼馴染が負けやすくなった要因を5つの観点から分析している。順に紹介しよう。

①幼馴染ヒロインENDに飽き(られ)ている

月詠氏は、幼馴染ヒロインがギャルゲー作品及びそのアニメ化にて覇権を握っていたと述べ、それら作品の主要ヒロインには必ず幼馴染ヒロインがいたと回想する。しかし、裏を返せばそれだけ多くの幼馴染ヒロインを見てきたということであり、我々が既に飽きてしまったのではないか、と推測している。

これは2013年の記事なので、現時点(2022年)では少々事情が変わっているだろう。だが、この推論はこれまで述べてきた主張を裏付ける根拠となり得る。仮に2013年時点で幼馴染エンドに飽きが来ていたとすると、先程述べた、負けヒロイン演繹作品における「負けヒロイン=幼馴染」の図式はこの当時付近で形成されたものである可能性が高い。また、その後に作られた「幼馴染救済専用作品」は、飽きられていた幼馴染が一周回って再注目されだした動きと見ても良い。

②完璧ヒロインから一点特化ヒロインへの転換

かつて幼馴染は欠点のない完璧で万能なキャラとしての役割が与えられていたが、最近の幼馴染キャラは何か1つの要素に特化したキャラが多いと、ここでは述べられている。要素とは具体的に“「朝は家族の代わりに起こしてくれる(場合によっては朝食も)」、「毎朝、一緒に登校する」「昼食のお弁当を作ってくれる」、「勉強を見てくれる」「基本的に誰からも好かれている(性格が良い・交友が広い)」、「初期で親密度が高い(理由をつけては窓から幼馴染が侵入してくるとかw)」”などが挙げられており、これらの要素をすべて内包していたのがかつての完璧幼馴染ヒロインだった。一点特化型が例えば「朝は家族の代わりに起こしてくれる(場合によっては朝食も)」と「毎朝、一緒に登校する」に振り切ると、幼馴染ではなく姉妹ヒロインや隣人ヒロインになるし、「誰からも好かれる」のであれば「学校のアイドル系ヒロイン」となる。よって、割り振った後に残ってしまう幼馴染ヒロインはそのポジションのみが残り、戦力が大幅ダウン、勝率も低下していったのではないか、というのがここでの月詠氏の推測である。

この推論にも概ね同意する。先程、『涼宮ハルヒシリーズ』によって複数ヒロインが確立し、『〈物語〉シリーズ』でラノベ負けヒロインムーブメントが定まったと述べたが、複数ヒロイン波及&負けヒロインブームの波に巻き込まれたのが、最も都合良く負けてくれる幼馴染ではないのだろうか。だとすれば、とんだ災難である。

一点特化型ヒロインとは、一昔前の「残念系」とも互換可能かもしれない。『ライトノベル・クロニクル』では『僕は友達が少ない』を、「高スペックなのに欠点がある、または単純にポンコツな存在」を「残念」と形容することになったひとつの要因として挙げている。[5]

③弱体化しているように感じるだけで本当は弱体化してない

②で取り上げた主張に半ば反論するように、③では「幼馴染は本当に負けているのか?」という疑問を立てている。曰く、一点特化型の幼馴染ヒロインもいることにはいるが、特化した属性によって「幼馴染」の要素が上書きされ、存在感が薄まっているのではないか、との疑問だ。

この主張は、ある年度までは一定の信憑性を持つ。例えば幼馴染負けヒロインの代表格であり金髪ツインテールの党代表である澤村・スペンサー・英梨々はいわゆる「ツンデレ」キャラであり、ツンデレ要素が幼馴染要素を上回っているように感じる。しかし、『幼なじみが絶対に負けない』などの一部作品は、まさに〈幼馴染〉が最大の武器になっており、徐々に復権活動が起こってきているような気がするからだ。ただし、ここで言う「復権」とは幼馴染という要素の価値を再確認する公民権運動のことであり、負けを勝ちに転じるための運動ではないことに注意されたい。

④「幼馴染」へのリアリティの低さ

最後は、そもそも幼馴染という存在が現実に少ないため、幼馴染ヒロインに共感できる人が減った結果、弱体化したのではないかという推測だ。少子化や核家族化、近所付き合いの過疎化は幼馴染成立の可能性を薄め、リアリティがなくなった分感情移入や同情がしにくくなったと氏は述べる。

僕は田舎の出身であるため、家族ぐるみの付き合いがそこそこ活発であり、当事者としての意見は出来ない(なんなら幼馴染もいる)。ただ、大学生になって様々な都道府県から集まってきた彼らの話を聞くと、おそらくこの主張は正しい。もちろん、リアリティの薄さとキャラへの感情移入の因果関係には一考の余地があると思うが。

ここまで引用してきた記事をさらに考察するように書かれたもうひとつの記事を引用しよう。alphabate氏が同じく2013年に書かれた「一体いつから───────幼なじみが正統派ヒロインと錯覚していた?」という文章だ。[6]

この文章では、主観で選ばれた「アニメ」、「ゲーム」、「マンガ」、「ラノベ」の代表作を年代順に並べ、そこから幼馴染ヒロインの登場率及び勝率を調べている。細かいデータは実際にサイトにアクセスしてもらうとして、結果だけを引用すると、以下のようになっている。

ここまでの結果から、私は一つの推論を導き出します。

幼なじみは正統派ヒロインの証というよりは、90年代に流行したヒロインの属性の一つなのではないか?

というものです。

曰く、幼馴染は90年代の作品において登場率・勝率が圧倒的であった。しかし、この結果にはひとつ注意したい点がある。それは、サンプルとして挙げられている作品群である。氏はこの記事に連続して内訳を考察する記事も書いており、そこで挙がっている作品をそのまま引用しよう。

1990 ドラゴンクエスト4

1990 スラムダンク

1990 幽遊白書

1992 ドラゴンクエスト5

1992 H2

1992 金田一少年の事件簿

1993 機動戦士Vガンダム

1993 シュート

1994 機動武闘伝Gガンダム

1994 ときめきメモリアル

1994 るろうに剣心

1994 魔術士オーフェン

1995 新機動戦記ガンダムW

1995 新世紀エヴァンゲリオン

1996 機動新世紀ガンダムX

1996 機動戦艦ナデシコ

1996 サクラ大戦

1996 犬夜叉

1996 名探偵コナン

1997 ファイナルファンタジー7

1997 ToHeart

1997 I's

1997 ワンピース

1998 WHITE ALBUM

1998 ラブひな

1998 フルメタル・パニック!

1999 ∀ガンダム

1999 kanon

1999 ファイナルファンタジー8

1999 ときめきメモリアル2

1999 NARUTO

ご覧の通り、僕が作った負けヒロインリストには入っていない作品がたくさん目につく。理由は単純で、このデータは「ゲーム」と「恋愛がメインでない作品」が多く含まれるからだ。記事でも述べられているとおり、ビアンカという幼馴染キャラの印象が強すぎる『ドラゴンクエストⅤ』や、幼馴染ルートが実質メインルートと呼んでも差し支えのない『ときめきメモリアル』と『To Heart』は選択肢が複数存在するゲームであるし、幼馴染キャラとしての知名度ならばダントツである『金田一少年の事件簿』、『名探偵コナン』は本質が事件の推理・解決なので恋愛要素は物語の核とはならない。

ここから1つの結論が得られる。最初に引用した記事で月詠氏が言っていた“かつて、その「属性」の中で「幼馴染」と言えば、(もちろん全ての作品に当てはまるわけではないが)王道中の王道であり、恋愛ごとにおける勝者としての要素、あるいは正統派ヒロインの証として扱われてきた。”との文言は、ある意味では正しいと思う。ただ、それはラブコメという土壌ではなく、あくまで選択肢がの複数あるゲーム、あるいは恋愛がメインではない作品において行われる恋愛においてでしかなく、結末が一つに決まっているラノベ・アニメ・マンガなどでは幼馴染が最強だった時代などなかったのではないだろうか。

話を整理しよう。ラブコメの主戦場であるラノベ・アニメ・マンガで幼馴染が強かった時代は、実際にはほとんど存在しなかったと言える。逆に言えば、主戦場以外で行われた戦闘で幼馴染の強さを深く記憶に刻んだ人々は、頭の中で「幼馴染=正ヒロイン」のイメージが出来上がる。これが、架空の「90年代幼馴染最強時代」の形成過程だ。

それに反抗するかのように、それ以降の作品で幼馴染以外を勝たせようとする動きがではじめる。それが、10年代に顕著になる「幼馴染不遇時代」である。現在も根付いている「幼馴染=負け」のイメージはこの時期に強固になったと考える。海外リーグで最強だった選手が日本に戻ってきたらいつの間にか対策されていて、結局日本では一度も活躍できないまま引退していく様に似ている。

最後に、一周回って幼馴染を救済しようという動きが出てきたのが、20年代付近で勃興した「幼馴染公民権運動」である。これは、ほとんどの作品でラノベが土壌になっている。

つまり現在の状況は、10年代に形成された「幼馴染=負け」図式を用いて戦う負けヒロイン演繹作品 VS 幼馴染公民権運動の一大決戦なのだ。

Ⅳ

最後に、髪色・髪型について。

髪色は黒が最も多く、21人。次いで茶が17人、金が11人、青が9人、ピンクが6人、赤が3人とその他だった。ただし黒色に関しては、マンガのコストの都合や、そもそもの日本人の髪色が圧倒的に黒色多数であるため、特筆すべきことはない。むしろ、金が青を上回ったことの方が意外な事実だったのではないだろうか。

また重要な点として、ピンク髪のヒロインはかなり新しめの作品が多いことと、青髪ヒロインには媒体でマンガ原作が1つも含まれていなかったことを挙げたい。

一方で髪型については、ショートが最も多く30人、次いでロングが13人、ツインテールが7人、セミロングが6人とその他という結果だった。ただし、この髪型の判定には多分に個人の主観が含まれており(そもそも僕は女性の髪型についてまったく詳しくないため、肩に着いてなければショート、肩くらいだったらセミロング、それ以上だったらロング、程度の分類しかしていない)、あまり信憑性の高いデータとは言えないが、ショートが圧倒的であることが示せたのは大きい。世間一般で言われる負けヒロインのイメージは「青髪ショート」や「金髪ツインテール」が有名だが、おそらくそれはあまりに印象深い特定のキャラクターの影響(谷川柑菜や澤村・スペンサー・英梨々など)が強すぎるためだろう。なぜならば、以上のデータから鑑みるに、最も多いタイプとしてそれら二種が組み合わされる可能性はごく僅かだからである。実際、集めたデータの中で髪色&髪型の組み合わせで最も多かったのは、黒髪ショートと茶髪ショートが同率で1位だった。

また、青髪ショートや金髪ツインテールに加えて『ラブコメ漫画に入ってしまったので、推しの負けヒロインを全力で幸せにする』の嶋田聖、『お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ』の猿渡銀兵衛春臣、データには含まれていないが『千歳くんはラムネ瓶の中』の西野明日風、『弱キャラ友崎くん』の菊池風香など、「銀髪ショート」もテンプレートの1つとしてカウントしてもよいかもしれない。

第二章

ここまでの説明の補助線として、そもそも「ラブコメ」ジャンルの形成がいかになされてきたかを、『現代思想〈恋愛〉の現在──変わりゆく親密さのかたち』に収容されている「ラブコメの倫理と資本主義の精神」(日高利泰)[7]を参考にしながら紐解いていこう。

ラブコメは少女マンガで先行して発達した後、少年マンガに輸入されて流行ったジャンルだった。60年代前半までの日本は、男女別学の教育制度を採用していた。つまり少女漫画に恋愛を持ち込むのはタブーであり、「清く、美しく」が重視されていた。

60年代半ばになると、男女共学だった世代が社会に出始めて、学校で発生する恋愛が普遍的になってくる。これが、ハリウッド映画的なコメディ要素を含んだ恋愛作品の誕生に繋がる。けれど、エリート文化・不良文化の根付く少年漫画では同時に受容されず、まだ苦労の末に何かを獲得するべきという「男らしさ」に価値観があった。しばらくすると少年マンガの傾向として主人公が欲望に忠実になり始め、強さの獲得が自己目的化する。これにより少年マンガにおける「男の理想像」が更新され、恋愛要素の輸入も盛んになった。

80年代にはラブコメの流行が決定的なものとなり、『花より男子』、『君に届け』などのヒットを契機に継続したラブコメブームが現在まで連綿と続いている。

以上が「ラブコメの倫理と資本主義の精神」にて解説されている戦後マンガ史のラブコメ文化の部分を大雑把に要約したものであり、一般的に理解される10年代までの説明である。ところがマンガ・アニメ・ラノベなどのいかなるジャンルでも、その後が言及されることは少ない。大抵の研究は00年代でストップしている印象がある。

その後の時代を紡ぐことが次世代を担う者としての役目であり、この会誌の役割であると信じて述べるならば、10年代以降のラブコメは「温度が低い」ラブコメだと思う。男の「女性を獲得したい欲望」自体が能動から受動に切り替わってきたのをきっかけに、内面も受動的な冷笑系主人公がラブコメを席巻する。これは、「草食系男子」と形容される、アグレッシブさの薄まった男性の増加を反映してもいるし、ジェンダーやハラスメントなどのセンシティブな問題の避け方として非常に巧みであり狡猾でもある。

「オタク論の手すさびとして (210207)」という記事で、執筆者のレガスピ氏は、“近年のオタク作品において主人公-ヒロインの取り結ぶ関係性は、おおざっぱにいえばeither (どちらか)-both (どちらも)-neither (どれでも)の流れとしてまとめることができる。”と述べている[8]が、これは非常に的確な指摘だろう。

大雑把に90~00年代、00年代~10年代、10年代~(20年代含む)現在を当てはめると分かりやすい。

90~00年代は美少女ゲームの時代であり、複数選択肢の存在する状況では主体性に基づくヒロインの「選択」が前提とされる。

10年代以降は美少女ゲームをアニメ化する流れが増えた。しかし、当然ながらアニメは複数選択肢で終わらせることが出来ない。絶対的な“結末”が必要である。そこで、主人公の選択を伴う「主体性」を剥奪し、受動的な態度を貫かせることでヒロインからの一方的なアクションを受容する装置として置いたのがboth(どちらも)という主体性の変化であり、能動的ハーレム作品の代表である『うる星やつら』とは違う、「あくまで受動的なハーレム作品」の誕生であろう。鈍感系主人公はそれら諸作品の特徴を表す最たる例だ。

10年代~20年代に流行ったのが「受動的な欲望体系と精神世界を持ちながら自己否定によってアイデンティティを獲得する冷笑系主人公」というのが僕のラブコメ理解である。10年代はスクールカーストや恋愛至上主義が顕著だった。それらの思想が生み出したのが『僕は友達が少ない』、『やはり俺の青春ラブコメは間違っている』などの「冷笑系主人公」である。

そして20年代に突入した現在、もはや冷笑系主人公は脱色されているとの見方をせざるを得ない。そもそも、冷笑系主人公は「オタク=カースト底辺」の認識に基づいた自意識が根底にあり、「オタク」という語の意味が大幅に変化した今では10年代(特に前半)のような主人公像はリアリティのないものとして受け取られる。もしも今、かつての「オタク」に近い用語があるとすれば、それは「チー牛」になるだろうか。そこには、岡田斗司夫が『オタク学入門』で定義したような「オタク」に対するニュアンスや文学性は見いだせない。むしろ、オタクであることは立派なアイデンティティのひとつであり、プラス要素ですらある。ヒロインのギャルがエロゲ・アニメ・マンガに耽溺し、キャラのコスプレを好む『その着せ替え人形は恋をする』(2018)を見てもらえばわかりやすい。

もちろん、オタクの意味拡大や変化については2016年の『君の名は。』の大ヒットなど、様々な要因が絡み合っているのでここでは追求しないが、結果として10年代後半からラブコメにおける「オタク」は脱皮の一途を辿り、その影響はラノベでも分かりやすく現れている。2016年刊行の『弱キャラ友崎くん』は、根暗な主人公がゲームを通じて自己実現及び陰キャ脱出を図り、『このライトノベルがすごい!2022』にて1位を獲得した『千歳くんはラムネ瓶のなか』は、初めから明るくて優秀な、いわゆる「陽キャ」が主人公になっている。時代の流れは確実に変わりつつある。

これは推測だが、ラブコメの受容層自体、今は変わってしまっているのではないだろうか。原義の「オタク」と呼ばれていた人々は、確実に高齢化している。そのような人々が求めるのは、日常的で、どこかにあったかもしれない「ラブコメ」よりも、停滞して刺激のない現状を忘れさせてくれる「異世界転生」であろう。となれば、ラブコメを主に嗜む層はより若年層、つまり脱色されたネオ・オタクに当てはまる人々であるから、『弱キャラ友崎くん』や『千歳くんがラムネ瓶のなか』の人気に火が点いて冷笑系が減ったことにも納得がいく。

本題から大きく逸れてしまったが、結論に移ろう。either(どちらか)の主体性がboth(どちらも)に切り替わったことでハーレムなどの複数ヒロインが当たり前となり、その結果必然的に生まれてしまったのが〈負けヒロイン〉だった。しかし、冷笑系に代表されるneither(どれでも)の時代には主体性の剥奪が起こり、主人公の選択責任は希薄になる。結果として、10年代以降の作品ではそもそも構造として負けヒロイン自体が生まれにくい。よって、負けヒロインが飽和した中で産まれたのがこれまでに作られたテンプレートを利用した「負けヒロイン演繹作品」であり、そこに巻き込まれたのが〈幼馴染〉である。

一章で調査した負けヒロインと幼馴染の歴史をラブコメ史に組み込んだところで、ひとまず筆を置かせていただこう。

今回、論考を書くにあたり、書きたいことは全体の30%ほどしか書けなかった。もし今後も、筆を執る機会があれば、オタク文化史を俯瞰しながらラノべ史・アニメ史・マンガ史それぞれの観点から3種の考察を施し、さらにその前章として位置するゲーム作品における負けヒロインの考察を行いたい。また、最も書きたかった「年上のジレンマ」概念にも言及したい。もちろん、その気力があるかどうかは別問題である。ぺシミ先生の次回作にご期待ください!

我々はなぜ負けを愛し、負けに愛されているのか。床に這いつくばりながら、今後も青い子の落とす涙に世界のすべてを見出して生きていこうと思う。最低な性癖に合掌。我々にできるのは祈ることのみである。

【後注】

[1]「負けヒロイン」(ピクシブ百科事典)、https://dic.pixiv.net/a/%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%83%92%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%B3(2022年3月1日最終閲覧)。

[2]石井ぜんじ、太田祥暉、松浦恵介『ライトノベルの新潮流』P50~64、スタンダーズ株式会社、2020年。

[3]前島賢『セカイ系とは何か』P137~140、星海社文庫、2014年。

[4]月詠「なぜ、幼馴染ヒロインは負けフラグとなったのか」(アニプレッション)、http://anipression.doorblog.jp/archives/51380219.html(2022年3月1日最終閲覧)。

[5] 飯田一史『ライトノベル・クロニクル』P61、株式会社Pヴァイン、2021年。

[6] alphabate「一体いつから───────幼なじみが正統派ヒロインと錯覚していた?」(Hatena)、https://alphabate.hatenablog.com/entry/20130204/1359992971(2022年3月1日最終閲覧)。

[7] 日高利泰「ラブコメの倫理と資本主義の精神」、『現代思想〈恋愛〉の現在──変わりゆく親密さのかたち』、青土社、2021年。

[8]レガスピ「オタク論の手すさびとして (210207)」(note)、https://note.com/mimilegazpi/n/ndd011df9267c(2022年3月1日最終閲覧)。

【参考文献】(後注にて紹介したものは除く)

岡田斗司夫『オタク学入門』太田出版、1996年。

大阪大学SF研究会「負けヒロインは可愛すぎる」「負けヒロイン特集」、『変態SF』私家版、2016年。

【負けヒロインリストの参考記事】

「リレー企画「あなたが愛した負けヒロイン」①~⑧」(note)、https://note.com/loseheroine_wsd

「負けヒロイン30選! 恋が成就しなかった人気ヒロインをまとめてみた」(moemee)、https://moemee.jp/?p=14929

「【正妻以上の人気】魅力ある負けヒロインまとめ」(moemee)、https://moemee.jp/?p=6609

「負けヒロイン一覧」(ピクシブ百科事典)、https://dic.pixiv.net/a/%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%83%92%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%80%E8%A6%A7

「負けヒロインなんて言わないで!つい応援したくなる青髪ヒロインキャラクターといえば・・・?」(トレタメ)、https://toretame.jp/blue-hair-heroine-character.html

「【画像】漫画・アニメの史上最高の負けヒロインは誰???」(超マンガ速報)、https://chomanga.org/archives/214673.html

「【画像】勝ちヒロインだと思ってたら負けちゃったヒロインwwwwwwwwwwww」(アニゲー速報)、http://www.anige-sokuhouvip.com/blog-entry-20232.html

「【悲報】「負けヒロイン」の方が人気のアニメ、多すぎる」(あぁ^~こころがぴょんぴょんするんじゃぁ^~)、http://kokopyon.net/blog-entry-36419.html

「好きな負けヒロイン 人気投票ランキング」(UNITEN)、https://www.uniten.net/stat/1607

「かなり強力な負けヒロインで打線組んだ」(いま速)、https://imasoku.com/heroine-losers/

Ri-fie「幼なじみヒロインは永遠に負けフラグを背負っててください」(Hatena)、https://ri-fie.hatenablog.com/entry/20130205/1360041943

「負け組ヒロインばっか好きになる奴wwwwww」(ぐう速)、http://blog.livedoor.jp/guusoku/archives/6170801.html

alphabate「ほんなら幼なじみはどんくらいで流行ったかわかる? 90年代や」(Hatena)、https://alphabate.hatenablog.com/entry/20130205/1360039451

夜須田舞流「「負けヒロイン」に関するメモ」(note)、https://note.com/yosuda_mairu/n/na5ef318c34c0

サカウヱ「第一回 この不憫女子がすごい!2014冬」(Hatena)、https://sakasakaykhm.hatenablog.com/entry/2014/04/14/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%9B%9E_%E3%81%93%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%86%AB%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%8C%E3%81%99%E3%81%94%E3%81%84%EF%BC%812014%E5%86%AC

サカウヱ「青い子は「負けヒロイン」へ。「普通」の女の子を「特別」に愛せ。」(Hatena)、https://sakasakaykhm.hatenablog.com/entry/2021/08/13/%E9%9D%92%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%AF%E3%80%8C%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%83%92%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%80%82%E3%80%8C%E6%99%AE%E9%80%9A%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%A5%B3%E3%81%AE

サカウヱ「「青い子は不憫」でいい。それでも彼女は生きていて僕たちは生かされている。」(Hatena)、https://sakasakaykhm.hatenablog.com/entry/2018/02/26/%E3%80%8C%E9%9D%92%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%AF%E4%B8%8D%E6%86%AB%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%84%EF%BD%A1%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%82%82%E5%BD%BC%E5%A5%B3%E3%81%AF%E7%94%9F%E3%81%8D

その他、早稲田大学負けヒロイン研究会のツイート

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?