間と場〜外出自粛徒然考

つい先日まで、通勤や私用で、毎日のように立ち寄っていた池袋。Suicaの履歴を見ると、最後の乗降記録は3月22日。東京都が外出自粛要請を出す3日前です。商業施設の時短営業が始まったことを忘れて、買い物をし損ねたり、駅までの通り抜けができなくなったりと、体が覚えた街の使い勝手の変化に、少なからず驚いたものです。

それからの外出といえば、近所のスーパーへ数日おきの買い出しくらい。コロナ自粛は図らずも退職のタイミングとも重なり、一人暮らしの身にとっては、人と会う機会がほぼなくなりました。当初は寂しくも感じていましたが、いまではそれほど退屈することはなく過ごすことができています。(もちろん、現況下の社会インフラへの感謝を忘れてはいけませんが)

変質する「日常」

「日常」は社会の隅々で日々、アップデートされています。日本では緊急事態宣言が延長され、この「非日常」が、さらに少しずつ「日常」へと変わっていくことでしょう。中国や欧米などでは都市封鎖が解除されはじめ、市民が公園でくつろぐ様子などが映されていましたが、このまま「かつての日常」へと戻るのでしょうか。外出自粛やロックダウンは、いまを生きる我々の考え方や、選択肢に少なからずの変化を与えたと思います。そして、考えることは皆同じ。

こちらはセカンドハウス需要(羨ましい)のようですが、私を含めて、ある程度の利便性があるなら、中古住宅を買って移住する、という選択肢を考えた人は多いのではないでしょうか。この背景には「場の共有」が、必ずしもリアルである必要がないことを実感したこと、そして、さまざまな娯楽や利便性が集中する都市の、そのメリットがまさに休止(消失)したことによって、その必然性に疑念が生じたこともあると思います。私もいくつもの楽しみにしていたコンサートが中止になりましたが、それにも慣れました(諦め)。それなりの画質と画面と音質、音量でライブ配信を視聴できるのなら、インドア派の私にはそれでもよいと思います。アーティスト側には全世界の観客の様子がライブ配信されれば、それなりに盛り上がるのではないでしょうか。

「場」から「間」への回帰

自宅に軟禁状態となったことで、パン作りやガーデニングに取り組む人が急増したようです。

後者の記事では、グルテンフリーの潮流が変わったとも書いてあります。我々は普段、何を消費しているのかを考えるのにはいい機会なのかもしれません。

(そして私も参戦)

休校、休業、外出自粛で生まれた時間は、まさに「間」と呼ぶにふさわしいでしょう。一方、これまで目的によって、細切れにされてきた時間は「場」と呼ぶことができるでしょうか。時間だけでなく、空間も同じです。本来、用途によって自由に使い変えることができた空間や時間、すなわち「間」が、特定の用途に固定されて「場」となった。これまでは、その「場」作りに躍起になってきました。今日の暮らしは、こうした用途を固定することで得られた「場」の、高い生産性の下にありますが、以前の記事で述べたように、これ以上の人間を生産力とした効率化は、乾いた雑巾を絞るような面もあります。今回、図らずも「間」を取り戻し、それによって「人間」もまた、いくらか取り戻す契機となったのかもしれません。

3つの共生

呑気な話ばかりもしていられません。休業によって直接的、間接的に困っている方々も多くいらっしゃいます。この事態の収束には、ウイルスとの「生物的な共生」だけでなく、「経済的や社会的な共生」も同時に考える必要があるでしょう。

賃貸料の問題が取り沙汰されていますが、休業で生産できなくなったテナントから賃貸料を取り続ければ、所有物件は壊死し、いずれはオーナーがダメージを受けることもあるでしょう。休業している商業や飲食業、娯楽産業などにとっては、休業期間に利用者の「かつての行動様式」が部分的、間接的であるにせよ、失われてしまう可能性も考えられます。利用者にとっても、馴染みのお店や娯楽が失われてしまうことは、生活の利便性や彩りを失うことになりますので、決して他人事ではありません。公的援助だけでなく、メタ視点で3者の共生を考える必要があると思います。必ずしもうまく機能してはいないようですが、商店街に住民が株主として参加する「まちづくり会社」という仕組みもあるようです。

こうした仕組みが本領を発揮するのは、いまなのかもしれません。経済だけはでなく、自粛や封鎖が解除された世界を想像しながら、多軸で考える必要があります。

異なる正義による矛盾

スーパーでは、安全確保のためとはいえ、ソーシャルディスタンスが相互不信を増長しているような、殺伐とした空気も感じる日もあれば、マスクの着用を除けば、かつてと変わらない、家族やカップルなどで賑わっている日もあり、どちらに対しても、一抹の居心地の悪さを感じてしまいます。また、夜の時短営業を続ける飲食店を見ると、経営者への共感と酔客への違和感、という矛盾した感情が同時に湧いてきます。

誰かを責めたい訳ではなく、正義や正解を失った世界の居心地の悪さなのかもしれません。何かもっとうまい仕組みはできないものか。マスクやアルコール除菌剤などの買い占めや、医療従事者や窓口業務などに関わる人たちへの「心ない発言」が問題となっていますが、その根底には、深い社会不信があるように思います。この疫病によって、地獄の釜の蓋が開き、それが吹き出してきた。物理量の確保だけではなく、こうした不信を取り除くことが、これからの社会制度の設計には必要でしょう。

トライアルの場として

この疫病が社会に与えたものは、恐怖や不信だけではありません。実効性の是非はあると思いますが、10万円の特別定額給付金は、今後のベーシックインカム議論のひとつの事例となるはずです。さまざまな企業による医療現場への支援などは、ESG実践の場となっているようにも思います。打算的な面もあるでしょうが、そうした企業を応援したくなるのが人情です。企業によるこうした投資が今後、株価以外にどのような形でリターンされるのか。休業や縮小を余儀なくされた産業や、サプライチェーンが機能不全になった産業は、これをきっかけにして、どのような事業の展開、転換を図るのか。少しでも「ピンチはチャンス」と考えたいものです。

仕事や教育のリモート化とデジタル化は、今後の社会参加の選択肢として、常に検討されるようになるでしょう。働き方が変わると付帯する産業への需要も変わります。オフィスワークを顧客としていた賃貸ビルや鉄道などの輸送業に対する需要は減るかもしれません。逆から見れば、都市の課題である過度な「時間と空間の偏在」が軽減される。一方で在宅ワーク、あるいは住空間に関する新たなサービスが生まれたり、需要が増えるかもしれません。配送業は何度目かの創業期になるでしょうか。新たな配送サービスの登場にも期待したいところです。

レビット教授は「マーケティング近視眼」の中で、鉄道会社の衰退を次のように分析しています。

鉄道会社は自社の事業を、輸送事業ではなく、鉄道事業と考えたために、顧客をほかへ追いやってしまったのである。

存続の危機を迎えている航空産業にとっては、輸送事業のさらに上のレイヤーから産業のアップデートを考える必要があるでしょうか。巨大産業ですから、舵取りは容易ではないでしょうが。

https://www.ana.co.jp/ja/jp/travel/vr/anavirtualtrip/

社会変革の時代に入ったとはいえ、3月頃までは「かつての日常」が、5年程度は延命される、という前提で考えていました。しかし現状を鑑みると、例えばその新商品や新サービスを届けたい先に、かつての顧客はいるのか、いつまでいるのか、あるいは戻ってくるのか、それはいつなのか、皆目見当がつきません。少なくとも現時点で2ヶ月前に考えた文脈を持ち出すことには、幾らかの抵抗を感じます。

意思決定は若手に

テレビ番組も再放送や再構成した内容が増え、出演者が自宅から参加する構成が増えてきました。「ガヤ」が去り、画面は「疎」となりましたが、たまに観たい派の私にとっては、できればこのままにして欲しいと願うばかりです。

こちらの記事は、非常に共感できる内容でしたので、ぜひご一読いただきたいですが、一箇所だけ引用させてもらいます。

「社会を今の経済至上主義から、人々の幸福至上主義に変えていかねば」とまで書いた人もいて、至言と感じた。そのためにも「社会変容を加速するチャンス。意思決定を若い世代に任せるべき。」という考え方は重要だ。

今回のコロナ報道で印象的だったのは、自治体の首長に若い方が多かったこと(女性の少なさは相変わらずですが)。投票によって選出されたわけですから、年配の方々もそうした若手に未来を託しているわけです。海外の首脳にも若い方、そして女性も多い。台湾のIT大臣も象徴的です。厄払いを兼ねて、日本の国政も若返りを図る。それを決めるのは我々、国民です。若い人が投票に行きたくなるようなビジョンを持つ、彼ら彼女らの同世代リーダーの登場が待たれます。そして、あの権威の象徴にしか見えない、国会の重々しい内装をリニューアルしませんか。

オンラインのある暮らし

さて、冒頭の退屈せずに過ごせている主な理由はSkypeです。長野に暮らす小学生の姪は、小さい頃から懐いてくれていて、睡眠時を除いては、ほぼ常時接続しています。パソコンモニターの隅に姪の部屋が映っている状態。もちろん、常にカメラの前にいるわけではなく、用事のある時に声をかけたり、就寝前に一緒にオンラインゲームをしたりといった具合です。居間で会話をしている音(何を話しているかはわからない)も漏れ聞こえてきます。

数日前からは実家も加わり、ほぼ毎日、3箇所をつないで話をしています。いわゆるオンライン帰省です。ほとんどは母親の話の再放送ですが、携帯電話もデジタル機器も食わず嫌いだった母が、こうしたツールを覚えた途端に積極的にコールしてきたり、私自身もこれによって孤独を感じることがなかったりと、インターネットの力を改めて実感しつつ、この記事の「場」について思いを巡らせています。SNSもあまり積極的なユーザーではありませんが、限られた数名の友人との情報交換は貴重な憩いの場です。

一方、オンライン・セミナーなどに参加すると、見ず知らずの参加者が顔や自室を映しています。この「顔+自室+リアルタイム」というのは、なかなかのインパクトです。最初に繋いだ時は、見てはいけないものを見た気分になりました。いまはテレビ番組でも出演者が自宅からオンライン出演していますし、一般人の自宅を映す番組もあります。Youtuberも自宅で撮影していますが、それとはどこか異質な、仕切り板が溶けていくような印象です。その画面から伝わってくる情報は非常に多い。まだ慣れませんが、会議室やホールで開かれていたリアルセミナーは、暫定的とはいえ、オンラインに切り替わっています。こうした場も試用期間を経て、当たり前になっていくのでしょう。

考えることは皆同じ(再)

さて、幸か不幸か、ほぼ丸一日が「間」となった私の暮らしですが、ネットの記事をみていますと、同じような行動(発想)をしている人は多いようです。

筋トレ。退職した当初は、毎日の散歩を心がけていましたが、それも自粛ムードに煽られて億劫になり、いまは自室で朝と夕に5分程度の腹筋運動や腕立て伏せ、屈伸運動などをしています。お腹周りは少し引き締まってきたような気がします。

食事。外食できる場所も機会も減り、さすがにパンは捏ねませんが、ほぼ三食を作って食べています。何十年も食べていなかった朝食も、いまではコーヒーをいれ、トーストを一枚。昼と夕は肉と魚のローテーションや野菜を取るように気をつけています。もともと、夕食は自炊をしていましたので、作ること自体は負担ではないものの、毎食の献立を考えることが、少し面倒になってきました。先日、初めて生タケノコを茹で、その香りに驚きました。ただ、手をかけるほどに一人の食事はつまらない。そしていつもの数倍の家庭ゴミ。

掃除。数年間を経て、厚く育った水垢をクエン酸パックで落としたり、サッシのレールのカビと混ざった埃をとったり。重曹で擦っても落ちなかった油コゲもクエン酸パックで柔らかくして、こそげ取り。錆の浮いたアルミ製のキッチン雑貨や錆びたネジなどもクエン酸液に沈めてサビ落とし(鏡面にはなりません)と、クエン酸が大活躍です。ただ、金属は溶けるのでニオイがきつい。あとは何年も使わなかったものをいくつか、思い切って捨てました。新しいものを入れるには、そのための空間が必要です。

植物。実家から送られてきた黄梅の枝を飾り、芽の出た玉ねぎをしばらく育てるうちに、部屋に緑があるのは悪くないと思い至り。植木鉢を購入し、実用と観賞を兼ねてハーブの種をまきました。発芽までに1〜2週間はかかるようです。小学生以来の栽培で、果たして発芽してくれるのか(5日経過)。近所のスーパーの園芸コーナーでは、一部のプランターや土が売り切れていました。お花見の時期に始まり、春爛漫の季節に外出自粛となってしまいましたが、近所のお宅のプランターや空き地も花盛りです。

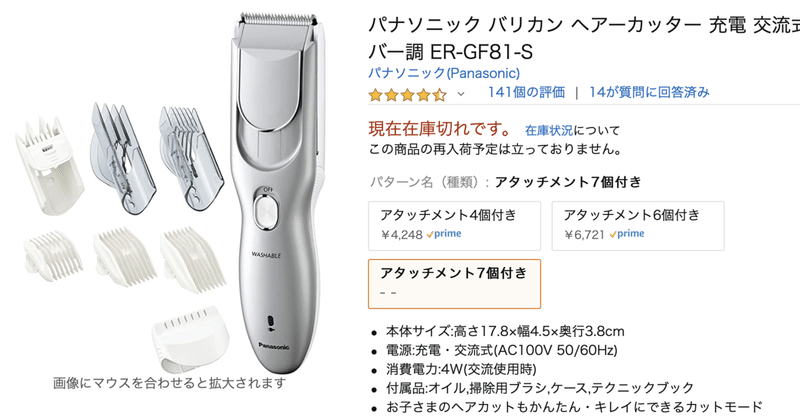

散髪。出かける予定もないのですが、さすがに髪が伸びて鬱陶しくなり、理髪店に行くのは(営業中の方には申し訳ないですが)、少し気が引ける。そこで暫定処置として「セルフカット」を思いつき、早速、ネットで検索すると、めぼしい機種はどこのショップも在庫切れ。さて、どうしたものか。

オンライン講座。子供だけでなく、大人の学びの時間にもよいかもしれません。つまみ食いになっていますが、関心のある内容を本以外でも在宅で学べるのは、ありがたい限りです。

ささやかな楽しみ

ジェット機。羽田空港への航路が変わり、「南風好天時」には、C滑走路に向かって、近所の空を少し低く飛んでいきます。開け放った窓から聞こえてくる飛行音は「今日は南風の天気のいい日」だと改めて気づかせてくれ、少し嬉しくなります。航空産業の未来はわかりませんが、大きな機体が空に浮かんでいるのを眺めるのは好きです。(タイトル写真)

ギター。ほとんど触ることなく何年も放置していたテレキャスター。電気は通しませんが、不思議なことに毎日触っていると次第に「鳴る」ようになります。鳴るとうれしいのでまた触る、という好循環が生まれています。上達はしませんが。

さて気づけば、ひどく冗長な記事になってしまいました。コロナ禍が長期戦となることは、社会合意のようになってきました。これを前提とした日々の創意工夫が、新たな共生社会の土台となることを、いまは願うばかりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?