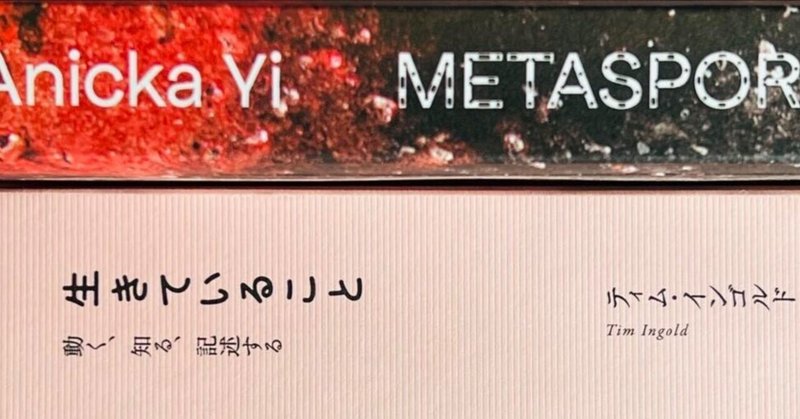

コンテンポラリーアートは、恐れることなく「生」(せい)へ侵入していく アニカ・イー/一日一微発見420

ティム・インゴルドやデビッド・グレーバーの本をつい読んでしまう。

それは彼らが、近現代に対するオルタナティブな「思考」を再編・再生・新生しようとしているからである。しかし「とまどい」も正直ないとはいえない。

断末魔ながらしぶとい資本主義的なアタマを自分も持っているということもあるが、東洋や日本の英知、あるいは身体智や風土と人間の関係の中で、彼らを先どりした足元の「思考」を我々は持っているからいまさらなあ、という気分もある。とはいえ、いまさら西田哲学を、喧伝する柄でもないし、さて、どうしたもんか。

「生」は落ち着きがなく流動的で、当たり前にあるのに捉え難い。

とりわけコンテンポラリーアートは、やっとこの「生」に直面しようとしている。美術館は「死物」しか扱ってこなかったのだ。

インゴルドは著書『生きていること』の冒頭でこう書く。

「動きというものを、あらかじめのすべてが配置された世界の固い表面の上を渉猟することではなく、物の生成のプロセスそのものと一体となる流動として、定まったものを別の場所へと運ぶ(トランスポート)のではなく、不断の生成変化を導き出す(プロダクション)プロセスとして理解しなおす必要があるのではないか」

インゴルドの言うことは優しく聞こえるが、これほど難しいことはない。それは人間の社会と思考が二元論で出来上がってしまっているからだ。

我々は「生」や「死」や、「有」や「無」、あるいは「ユートピア」と「ディストピア」だのと言い過ぎて、プロセス自体を生けどりにしたことはなかったのである。

僕はあんまり「死」が怖くない方だ。植物に触っているからかもしれない。

今西錦司は最近も「棲み分け」「共生」で脚光を浴びているが、彼のエッセイを読んでいると生と死ついてドライで、ドキッとさせられることがある。

例えば、彼の庭に山椒の木があるのだが、それが虫に加われるのを、そのまま見続ける。やがて木は枯れてしまう。

しかし、今西錦司はそれは類としての山椒の木の一本が枯れてしまったに過ぎず、生の全体性には関係ないと考えているところがある。

そしてサイクルと生存。

諸行無常であり、輪廻転生も彼の生命観にはあったろう。

そう考えれば「死よ驕るなかれ」である。

坂本龍一は、死の前に、西田哲学や今西錦司の流れをくむ福岡伸一と対談集『音楽と生命』をまとめだが、実に共感できる到達点だった。

さて、コンテンポラリーアートの領域で「生」に取り組むアーティストも増えてきた。フィリップ・パレーノやオラファー・エリアソンらもそうだ。

ここから先は

応援よろしくね~