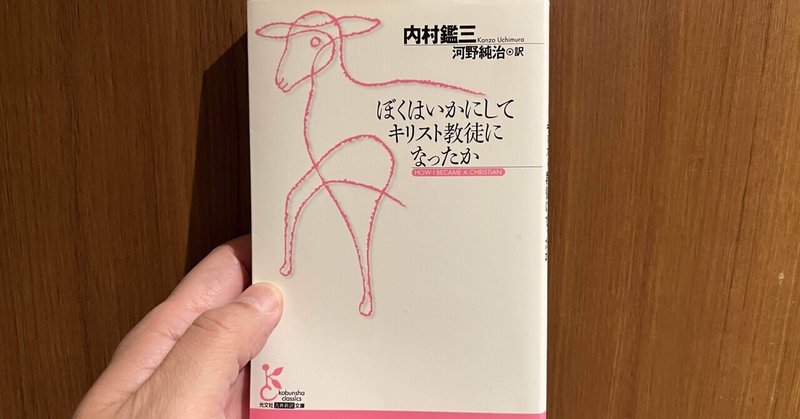

『ぼくはいかにしてキリスト教徒になったか』内村鑑三著、河野純治訳、光文社文庫、2015(原著1895)

内村鑑三のキリスト教信仰の遍歴を、日記に基づいて語った自叙伝として著名な作品である『余は如何にして基督信徒となりし乎』。

これが非常に読みやすい現代語に翻訳されているので読んでみた。

内村鑑三は、もともと10代半ばまでは熱心な仏教や神道の信者であり、儒教的道徳の信奉者であった。そして、札幌農学校でクラークの強い影響を受けた先輩学生たちに説得されても、強硬に抵抗していた。

しかし、いざキリストに従うことへの誓約書に、強制的に署名させられてみると、一神教のあまりにシンプルな信仰に魅せられてしまう。

それまで八百万の神々が「これも拝め、あれも拝め。これを食べてはならない、これをやったら縁起が悪い」などという、その要求にあれこれ従ってきた煩雑な宗教心から解放される。

ただ1人の神だけを礼拝しておれば、あとは自由なのだ」という解放感を味わって、嬉しくてたまらなくなったという。この解放感には、筆者も1人の一神教徒として大いに共感できる。

一神教は、やれ独善的だ好戦的だと批難されることもあるが、信仰心としてはとてもシンプルで、あれこれややこしいところがない。あれこれややこしい戒律を作りたがる一神教徒もいるが、本来の一神教の良いところは、多神教のように色々な信仰の対象に配慮することなく、1人の神を拝めば万事OKという単純さにある。

その一神教の良さを、内村は(強制的なきっかけではあるが)瞬時に感得して精神的な解放の喜びに浸るのである。この急速な変化は読んでいてなかなか愉快だ。

若き日の内村の信仰活動を読んでいると、かなり初期から彼が、どの教派からも独立した教会を建てようとしていたことがわかる。その理由はあまり明確には記されていないが、札幌農学校での同窓たちとの独特の活気あふれる、熱意に満ちた集会が彼の信仰生活を方向づけたのだろう。

彼らが実現しようとしたのは、専従の牧師を置かず、有志の者がかわるがわる礼拝で説教し、誰もが奉仕し、全ての者によって支えられる教会だった。独立、自立の教会である。

しかし、札幌の教会が遂に独立を果たした後、彼は更に自由にその魂の遍歴を続けてゆく。

内村の信仰は、リバイバルのような激しい「生まれ変わり」のような体験とは距離を取るものだった。そんなものは理性的な彼にとっては「脳内電気現象」に過ぎない。その一方で、感傷的なキリスト教にも不満を覚え、社会的実践を重要視すべきかとも迷う。悩んだ末に、結局彼はキリスト教国に渡って、本場のキリスト教を学ぼうとするのだった。

ところが、彼が聖地と夢見ていたアメリカは、期待に反するどころか、彼を絶望の淵に叩き込むほどに道徳的に堕落しきった国だった。これが「キリスト教国」なのか。これが自分たちの信じた宗教が生み出した夢の国の実態なのか。

アメリカへの失望と怒りをぶちまける内村の筆致は、皮肉にも生き生きとしており、彼の純粋なるものを求める気高い精神に共感せずにはおれない。

更に彼は、アメリカの諸教会のさまざまな教派がそれぞれ言いたいことを言って仲違いし、信者を奪い合っていることにも、ほとほと嫌気がさしてしまう。

また、大規模な伝道集会で、自分のようなアメリカ以外の国からの改宗者が、伝道の成果として見せ物のように扱われていることへの違和感も隠せない。

そのような日々の中で、次第に彼は、東洋的なものの考え方、感じ方の良さを再認識し、祖国日本の安否に思いを馳せるようになってゆく。

また、彼の信仰は(ただ1人、自分を手厚くもてなしてくれた大学の学長、おそらく新島襄にも影響を与えたアーモスト大学のシーリー学長を除いて)周囲のクリスチャンからではなく、もっぱら書物を通して、また孤独のうちに行われる内省を通して、深められてゆく。

それに伴って彼は、いよいよ既存の教会に対しての違和感を強めてゆく。聖餐も洗礼も、既存の教会から独立したものであっても一向にかまわない。

「自分の好きでやることを他人に邪魔されたくはない」「自由にやらせてもらいたい!」(p.254)

こうやって彼は自分の信仰を、自分独自の独立したものへと発展させてゆくのである。

最終的に内村が体得してゆくキリスト教は、教義や聖職者には全く依拠しない、論ずることもできない、ただそれを生きることによってしか体現できない、純粋なキリスト教であり、それは日本の仏教や儒教と相容れないものではない。むしろ、その完成形であるというものである。

彼にとっての理想の人間である、真の「善人」は、キリスト教によってしか生まれてこない。キリスト教国には、日本には見られないほどの悪があるが、キリスト教によってしか実現できない善もあると彼は考えた。

そして彼は日本に帰ってくる。帰国してどうするのかは、この本には書かれていない。ただ、独立一個のキリスト教を志す心意気だけを予感させてこの本は終わる。

これは純粋なる魂であることを志し、真に信じられるものを追い求める、青春の物語だ。130年ほど前に書かれた本とは思えない、まさに「いま」を生きる青年の言葉のように内村の言葉が生き生きと蘇っている。

そんな風に読めるのも、この現代語訳が素晴らしいからだろう。とても読みやすい上に、ページごとの脚注が充実している。

内村の元気で瑞々しい感性に、心が洗われるように感じるのは、ひとえにこの翻訳の良さによるものだ。

これこそ、実に若い人たちに読んでもらいたい1冊だと思う。このように純粋なるものを求める心があるのだと知って欲しい。

キリスト教には悪いところもあれば、良いところもある。それを虚心坦懐に見つめた上で、自分なりの、自分で納得できるキリスト教を求めてゆこうとする初期の内村鑑三の瑞々しい感性に触れ、「自分のキリスト教」を確立する助けとして欲しい。

「自分のキリスト教」にこだわりたい筆者としては、この初期の内村鑑三の青春記をぜひ皆さんにもお読みになることをお薦めする。

よろしければサポートをお願いいたします。