PERFECT DAYS 試論

東京画

俺はヴィム・ヴェンダースのことをよく知らなくて、小津安二郎好きの外国人映画監督としてしか認識できていない。唯一観たことのある監督作品は『東京画(Tokyo-Ga)』だけだ。だから自ずとそれを拠り所として考えてしまうのを避けられないし、あながち検討外れでもないように思う。

まず1953年に小津安二郎『東京物語』があって、それから30年後、1983年の東京を映画にしたのがヴィム・ヴェンダース『東京画』だ。詳しくはWikipediaを参照してもらうとして、これは1983年の東京に小津安二郎の魂を見出そうとしたドキュメンタリー映画と言ってよいだろう。そして俺が観た限りでいえばその結論は、"小津安二郎は死んだ。東京物語も死んだ。経済成長の成れの果て。1983年の東京にあるのは空虚な市民生活だけである"という印象であった。その象徴がパチンコ屋やゴルフの打ちっぱなしであり、動物園の動物のように、行き場をなくしたままひたすらに時間を浪費するしかなくなった人間の姿を記録した作品だと俺はとらえている。

そしてさらにその40年後、2023年の東京を映したのが『PERFECT DAYS』ということになる。『東京物語』から数えて30年後と70年後。このアニバーサリー的な感覚をヴィム・ヴェンダースは意識しなかったのであろうか。少なくとも俺はそれを意識したうえで、この最新作を鑑賞することとなった。

監督の意図とは違うかもしれないが、という前置きを繰り返ししなければならないようである。監督の意図とは違うかもしれないが、『東京画』は俺にとってノスタルジー粉砕の映画であった。いつまでも小津安二郎の話なんかしていないで、現代の空虚をいかにやり過ごすか考えるべきだ、と。じゃあ『PERFECT DAYS』は何を目指しているかというと、残念ながらノスタルジーの奪還である。2023年の東京のなかに無理矢理にでも小津安二郎を見出そうとする執念の映画である。しかし一度死んだものが蘇るはずがない。蘇るとしたら何か、途轍もない代償を支払うような錬金術に手を染めるしかない。その結果に生じた歪みがこの映画の賛否両論を生んでいるのではないか。

PERFECT DAYS

ヴィム・ヴェンダース『PERFECT DAYS』について。 知っておくべき前提のひとつは、この映画が渋谷区で実施されている"THE TOKYO TOILET"というプロジェクトの広告を目的として作られていることである。それにともなって、美化された東京、美化された職員像が演出されてしまう可能性には留意しなければならない。そして実際に美化されてしまっていると俺は思う。斬新なデザインのトイレの数々はもちろんだが、スカイツリーや首都高速がアイコンとして繰り返し映し出され、浅草の人力車まで出てきたときには呆れてしまった。まるで東京メトロのモニターに流れているような、外国人観光客向けのコマーシャル映像である。

そして、映画のなかでTHE TOKYO TOILETの清掃員として従事しているのが、役所広司演じる主人公・平山である。この"平山"という名字が小津安二郎作品に対するオマージュであることも指摘しておかなければならない。『東京物語』で笠智衆が演じる主人公の名前が平山周吉なのだ。つまり、小津安二郎の魂を現代東京に甦らせるための人身御供として献上されたのがこの清掃員だと言える。彼の慎ましい生活は、"清貧"と呼ばれるような、美しき日本人の象徴のように宣伝されている印象を拭えない。それゆえに彼の生活はどこかリアリティに欠けていて、現実社会の問題をなかったことにしてしまうようなうさんくささがある。決して清潔感があるとは思えない平山のまえに女性が都合よく現れるし、排除したはずのホームレスもまた美化されたかたちでのみ包摂される。その危険性についてはすでに多く指摘されているのでここでは割愛したい。その代わりに、映画にまつわるひとつの記事をここに引用しておく。この対談は映画のパンフレットにも収録されているものだ。川上未映子はこの映画が抱えるいくつかの違和感を指摘しながら、その賛否を含めてこの映画の存在を称揚している。

試論 前半

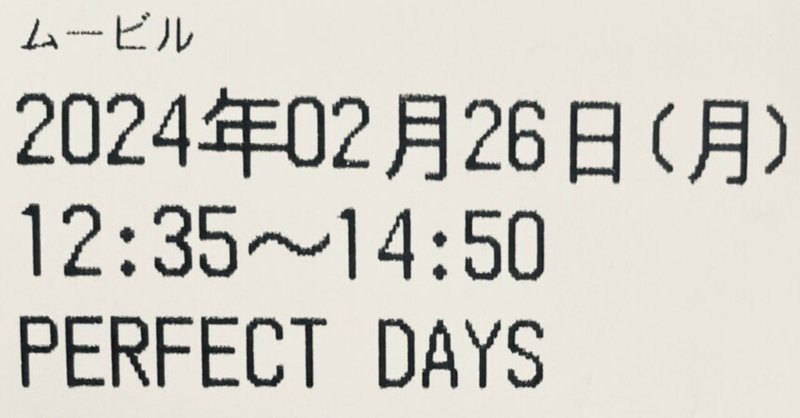

前置きが長くなったが、ここからが俺の感想となる。映画を観たのは2024年2月26日。これを書いているのはその翌日だ。鉄は熱いうちに打つ。ネタバレもする。

映画の前半は完全な駄作と言って間違いないと思うが、ここを掘り下げるのは死体に蹴りを入れるようなものなので手短にいきたい。すでに述べたようにただのコマーシャル映像である。『PERFECT DAYS』に向けられる批判はすべてこの前半に集約されているのではないだろうか。はたまた、この映画を観て無条件に感嘆してしまう日本愛好家もまたその前半のみを見ているのかもしれない。しかしただそれだけの映画なら、予告編を観るだけでこと足りる話である。

しいて言えば、主人公・平山が育てている植物が大麻だったらすべて説明がつくのにと思ったりはした。何か独自の哲学や反骨精神がなければ、あれほどストイックな生活を継続することはできないだろうからだ。

そして、寝覚めの良さと布団を畳む動作の機敏さはやはり異常で、あれにも俺は理由を求めたい。つまり、刑務所か軍隊によって訓練されて身についた習慣だろうと思うのだ。習慣といえばまだ聞こえはいいが、その必要がなくなった現在もそれをしなくてはならないということならば神経症的であり、何かしらのPTSDだとも考えられる。刑務所か軍隊、もしくは入院か。最後まで明かされないが仄めかされる平山の過去において、どれも可能性はある。

その後、平山の姪・ニコが登場することによって少しだけ物語は発展するのだが、ここへきてもまだ駄作だと言える。トイレのコマーシャルとしてはすでに目的を果たしているはずだが、現実の東京を記録するつもりであればあまりにファンタジー要素が多い。スマホを使いこなす家出少女が他人同然の叔父になぜ心を開くのか理解できなかった。ただ、あとになって振り返ると、ここまでの出来事はすべて夢だったのだと俺は思う。安アパートのなかで見た平山の妄想だったと言っていいのではないか。

試論 後半

これまで「前半」「前半」と言ってきたが、じゃあ後半はどこからかというと、ニコの母親が迎えにきた場面からである。ニコの母親、つまり平山の妹・ケイコが登場することによって、”清貧平山”の化けの皮が剥がれていくのだ。逆にいえば、パブリックイメージにとって”血縁”というものがいかに強敵かということを痛感せずにいられない。血縁を描かないことによって守られるファンタジーがどれだけあるか、それは他のドラマや漫画でも十分に感じられることだ。たとえば青少年の恋愛物語を描くとき、両親の存在がどれほど蔑ろに扱われるか。アーティストやアスリートの成功を描くとき、出自の階級や特権性がどれほど隠蔽されるか。

話を戻すが、つまり平山にも家族はいる、過去はある、ということだ。彼は決して神の子でも仙人でもない。ケイコの来訪によってこの現実が露呈することにより、映画の意味はひっくり返るのである。カセットテープにたとえればここからがB面となる。

先に引用した川上未映子の言葉を借りれば、平山は「選択的没落貴族」である。かなり裕福な家庭に育ち、おそらく父親の事業を継ぐなりなんなりすれば死ぬまで安泰に暮らせるところをあえて蹴った人間なのだ。映画を観ながら俺が思い浮かべたのは夏目漱石で、平山が口髭を整えるのはその憧れからなのではないかと思う。夏目漱石は自身の恵まれた境遇を「高等遊民」だと自認していたし、恋愛の成就も含めて特権的な立場にいることに対するうしろめたさを抱えていたように思う。その罪悪感や厭世観は後期の小説の基調とも言える。そしてもう一人思い浮かべたのはやはり太宰治で、彼もまた青森の大家に生まれながらブルジョア階級たる出自を受け入れることができなかった。そのコンプレックスが彼を薬物中毒と心中未遂に走らせる。どちらかというと平山は太宰治だと俺は思う。平山の過剰なまでにストイックな生活は、出自に対する徹底的な反抗の現れなのではないだろうか。ニコが連れ戻されたあとで突然平山は泣くのだが、その理由はなぜなのか。それは父親との関係性を思ってのことだと俺は思う。認知症が進んでもうまともに話せなくなっているらしい父親のことを思って。そして、もう戦う必要のない相手に反抗を続けている自分を思って。子どものままの自分。その情けなさを思い知って泣いたのだと。

監督の意図とは違うかもしれないが、俺はそう確信したのである。そしてようやくこの映画に価値を見出すことができた。コマーシャルはもうおしまいで、都合の良い夢からも覚めたあとで。自分を慕ってくれる都合の良い少女も消え去り、残されたのは子どものまま老いていくひとりの人間だけ。銭湯の場面に映る役所広司の裸体はその生々しさを晒してくれた。

それから平山はいくらか感情を取り戻し、清掃員の現実も垣間見えるようになってくる。同じエリアを担当する清掃員タカシが突然失踪し、朝から晩まで働かされることになった平山。何度電話してもつながらないマネージャーの留守電に激怒のメッセージを入れる。パンフレットによるとこの場面は監督の意向によって明確に指示があったらしいが、ここでまた"清貧平山"のイメージは崩れている。平山だって慈善でトイレ掃除をやっているわけではないのだ。あくまで仕事として、生活のメリハリのために選んでいるに過ぎない。あれだけストイックな日々のルーティーンに縛られている人間が、不本意にそれを阻害されて癇癪を起こすのは自然なことだろう。

そして、この映画のB面を象徴するキャラクターがいよいよ登場する。それは第三の清掃員・安藤玉恵である。"佐藤"という役名もあるがあえて俳優の名前で挙げておきたい。彼女が登場した途端にこの映画を覆っていた高潔なムードは蒸発して、2023年のとるにたらない東京に引き戻されるのだ。平山に対して一切の関心を示さず、ただ仕事としてトイレを掃除する他者。そして平山自身もそこに打算や欲情は起こらない。もしかしたら、この邂逅がこの映画のクライマックスと言えるかもしれない。もっとも現実的で、唯一笑えるところ。これまでの登場人物に比べると冷徹にさえ見える彼女の素っ気なさに平山自身も思わず笑っていたはずだが、それはヴィム・ヴェンダースから与えられた”清貧”としての役割からようやく降りられたことの安堵からかもしれない。トイレ掃除なんて生きがいでもなんでもなく、ただの仕事と割り切っていいのだと。無理なシフトを押し付けられたらブチギレていいのだと。

結論

とはいえ、後半について書いたことのほとんどは俺の妄想である。パンフレットやインタビューを読んでみても、答え合わせになるようなことは語られていない。つまり製作陣の意図から外れていることにこそこの映画の意味はあるということだろう。描かれていないことにこそメッセージがある。平山の過去にこそ意味がある。高齢者施設にいる父親にこそ意味がある。

この映画に向けられる批判の多くに俺は賛同する。しかし、その違和感は平山自身が感じているし、映画のB面によって回収されているのではないだろうか。それくらいわかってますよ、この物語が非現実的だということは。小津安二郎が死んでいることは、東京にはもうその魂が蘇らないことはわかってますよ。監督の意図とは違うかもしれないが、俺はそのメッセージを受け取った。溜飲を下げるためにわざわざ映画館まで足を運んだような意地悪さが俺にはあったが、この映画を観てよかったと思った。

最後に、ラストシーンについて。ここでもなぜ平山は泣いたのか、ということである。俺はこれをはっきり言いたいんだけど、それは自分の人生を後悔しているからだろう。パーフェクトなんかじゃない、むしろ嘘ばかりで最悪の人生だったと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?