亡くなった方の恋文をもとに本の制作をする

昨年の秋、「蔵から古い手紙が出てきた」とたけよさんから連絡があった。

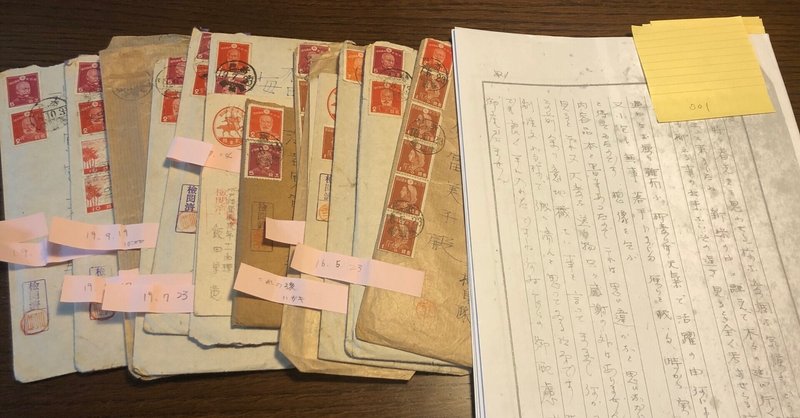

それは、戦時中に交わされた結婚前の祖父母の恋文。全16通。

祖父母としての姿しか知らなかった彼女は、時を超えて若い二人の愛に触れて、これを一冊の本にしたいと思った。そこで、私のことが頭に浮かび、本の制作を依頼した。

恋文は、残念ながら軍にいた祖父側のものしか残っていなかった。

若かりし祖母が大切に保管していたのだろう。女心を感じてキュンとなる。

材料はそれだけ

「どんな形がいいかは任せるから好きにやってほしい」

話を聞いたとき、”面白そう!やってみたい!”と思った私は、二つ返事で引き受けた。好きで文章を書いていると、こうした思いもよらないオファーが舞い込んでくるんだとワクワクした。

・

・

まずは送られてきた恋文に目を通すことにする。

まさか赤の他人の私に読まれると思わずに手紙を書いていたEさん。ちょっと照れているかもしれないなあ。人の手紙を勝手に読むことへの複雑な思いが湧いてくる。「お二人の物語を書くために読ませていただきますね」と手紙の束に向かって頭を下げる。

封筒の”検閲済み”のハンコが戦時中であることをリアルに感じさせる。宛先には”女子挺身隊”の文字が。おそらく祖母のFさんは国のために工場で働いていたのだろう。

手紙を何通か開いてみると、きれいな字が並んでいた。達筆で、しかも昔の言葉を使っているため、読み解くのに時間がかかりそうだ。

恋文の解読と同時並行で、祖父母を知っている子や孫たちにインタビューし、記憶の中の二人の姿を語ってもらった。

二人が暮らした家で、過去のアルバムを眺めた。

お墓参りをさせていただいた。

古い言葉が使われた恋文を16通解読した。

・

・

さあ、これをどう料理しようか。

この手紙のやり取りをしていた時期に、二人はどのような関係性だったのかは結局不明のままだった。

恋人関係だったのか、婚約していたのか、手紙の途中で関係性が変化していったのか。そして、祖母のFさん側の手紙はどのような内容だったのか。

推測して、想像を膨らませながら物語を書いていくのは楽しい作業だった。

戦時中で楽しみもほとんどなく、固定電話も限られた場所にしかなく、携帯電話もないこの時代に、好きな人から手紙が届くことがどれほど嬉しいことだったか。

限られた休みの日に会おうとして待ち合わせをするにしても、すべて手紙でやり取りしなければならない。予定の変更も葉書で伝える。

不便で大変な時代だったからこその喜びがあったに違いない。

恋文、写真、インタビューを一つ一つ紐解いていくと、二人の人物像が浮かび上がってきた。そこには、手を取り合って懸命に生きてきた二人の歴史があり、有形・無形の愛があふれていた。私自身も、自分の祖父母に思いを馳せて、愛されていたことを思い出した。

そして、写真撮影が好きだったEさんが残した写真が、実は物語を書く上で大きなヒントになった。写真は、時に言葉よりも雄弁に語るのだと知った。

直接二人を知らない私も、言葉を紡ぎながら泣きそうになる。

二人から子や孫、ひ孫へのエールを感じた私は、それを文章に込めた。

"愛しているよ"

"好きなように生きなさい"

"大丈夫、いつだって応援している"

・

・

・

2月4日、原稿が完成した。

やれることは精一杯やった。

ドキドキ、祈るような気持ちでたけよさんに原稿を送った。

最初の3行で泣いた、とたけよさん。全部読み終わったところで電話をくれた。

インタビューに答えてくださった皆さんも喜んでいるとのこと。

「池田さんに頼んで本当に良かった」

「池田さんは色んな人を幸せにする技術があるね。素晴らしいライターです」

嬉しい言葉をシャワーのように浴びて、挑戦してよかったと思った。私を信頼して、好きにやってと任せてくれた彼女のおかげだった。

本の挿絵は、版画家の友人に依頼するとのこと。

叔母様たちの生きる希望になっている本の完成は、まだもう少し先。本が完成し、笑顔の皆さんが一堂に会する日がとても楽しみだ。

初めて会った時から、見ず知らずの私を温かく迎えてくれて、話を聴かせてくれたたけよさんの親族の皆さん。私も、茨城に遠い親戚ができたようでなんだか嬉しい。

自分が好きなことでこんなに喜んでもらえるなんて、なんて幸せなんだろう。こういう仕事をこれからもしていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?