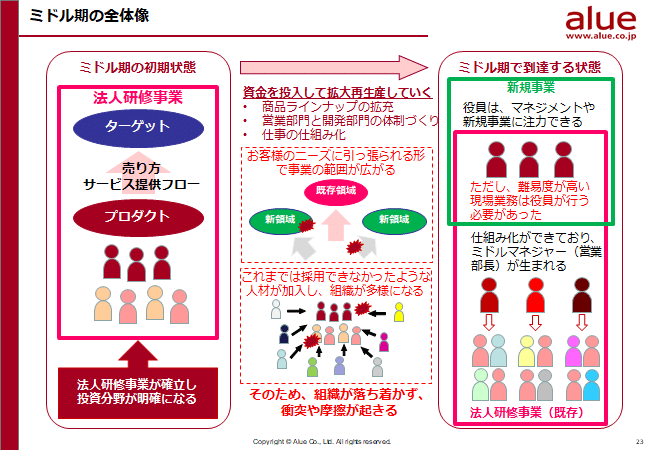

ミドル期全体像

アルー株式会社の起業・経営の経験に基づく「スタートアップ営業組織作りの教科書」の記事を連載しています。

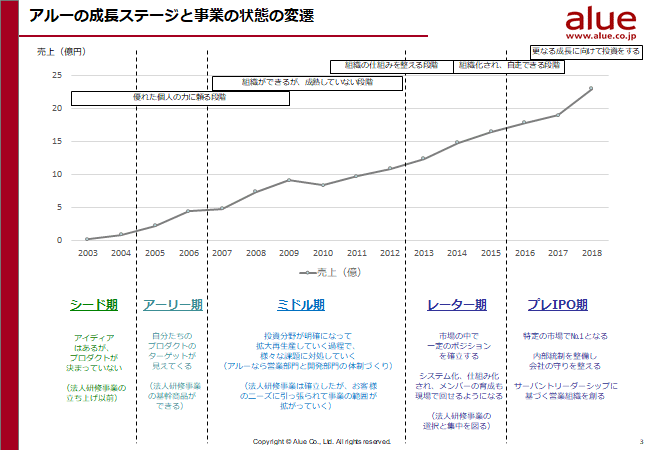

本連載は、企業向け研修サービスを提供する当社の創業から東証マザーズ上場までの15年間を事業ステージ毎に「シード期」「アーリー期」「ミドル期」「レーター期」「プレIPO期」と5つに分け、それぞれの段階で起きた当社の出来事と、課題、それに対する対応策や私自身の学びを紹介していきます。

各事業ステージ毎の構成は、最初に「期」の全体像を解説し、次の記事から各期で起きた出来事や課題を具体的にご説明していきます。

本記事は、事業拡大に向けた投資を加速する段階の「ミドル期」の全体像をご紹介します。

<「スタートアップ営業組織づくり」まとめて読まれる際はこちら↓>

①アルー株式会社のミドル期

私が考えるアルー株式会社のミドル期は2007年~2012年末までの約6年間に渡ります。

シード期は1.5年程度、アーリー期は2年程度というそれぞれの期間に比べて、その3倍程度の時間を要したと考えています。

アルーはミドル期でとても苦労した、というのが率直な感想です。

当社にとってのミドル期は「事業拡大に投資したものの、仕組みづくり・組織作りに苦戦をした。結果的に時間を掛けて乗り越えた」期間でした。

◆業績面

2007年度売上:4.7億円(2007年12月期決算)

2008年度売上:7.4億円(2008年12月期決算)

2009年度売上:8.9億円(2009年12月期決算)

2010年度売上:8.1億円(2010年12月期決算)※初の減収

2011年度売上:9.4億円(2011年12月期決算)

2012年度売上:10.9億円(2012年12月期決算)※初の10億円超え

6年間の売上の推移はこのようになります。

ミドル期を通じて売上は2倍以上になりました。しかし6年間という時間を掛けています。

CAGR(年平均成長率)は18%強でした。

(アーリー期(CAGR121%)に比べて緩やかなものでした)

また2008年9月のリーマンショックの影響を受け、2010年度売上が創業以来初の減収となりました。

リーマンショックの翌年(2009年)の顧客の研修予算には影響がなかったのですが、その次の年(2010年)の予算が大きく減少したことが要因です。

当社は新入社員研修を強みとしていましたが、リーマンショックの影響で顧客企業が新卒採用人数を大幅に減らす、または取りやめる等が発生したためでした。

新入社員研修の需要減により、当社は新規事業開発として第2の事業の柱となる「グローバル人材育成」サービスに取り組むようになりました。

★社員数

アーリー期末(2006年末)の時点で、従業員数はおよそ30名程度。

2007年4月の新卒社員入社を含めるとおよそ50名弱でした。

ミドル期末(2012年末)の時点では、日本本社の在籍社員数が80名程度。

日本本社については、業績の伸びよりもメンバー数は伸びていません。

生産性が高まっておりますが、同時に組織拡大が思うように行かなかったと認識しています。実際にはより多くの方に御入社をいただきましたが、多くの退職者も出ています。

2010年に初の海外現地法人として、中国上海にオフィスを開設しました。

ミドル期末の時点では、海外現地法人(中国上海・シンガポール・インド・インドネシア)合計が20名程度でした。

連結合計:100名程度の社員数となりました。

この間、採用活動としては、毎年の新卒採用活動に加えて、中途採用活動に取り組んでいます。

★オフィス

2006年10月~2009年10月:渋谷オフィス(1フロア100坪)

2009年11月~2012年1月:市ヶ谷オフィス(1フロア150坪)

2012年2月~2016年2月:有楽町オフィス(1フロア220坪)

※ミドル期は2012年末までと認識しておりますので、レーター期においても有楽町オフィスは継続しました。

この時期のオフィスはいわゆる「会社っぽい会社」というイメージです。

業績拡大に応じて、ゆるやかに数年単位で新しいオフィスに移転をしてきました。

渋谷オフィスは、駅から246通りを越えた桜が丘エリアにあるビルです。

市ヶ谷オフィスは、駅から皇居の外堀を渡り、靖国通り沿いの防衛省の向い辺りにありました。

有楽町オフィスに関しては、東京駅と有楽町駅の間にあり、線路を挟んで東京国際フォーラムの向かい側という、とても立地の良いところでした。

当社の顧客は、東京駅近辺に本社を構えている大企業が多く、営業訪問にも徒歩で伺う頃ができる等、とても効率が良い場所でした。

上述の通り、複数の海外現地法人の設立をした時期でしたが、日本国内においても初の支社を設立しました。

大阪駅近くに関西支社を設立したのが2010年のことです。

当初は、サービスオフィスの一室を借りていました。2名のメンバーの方が関西支社を立ち上げましたが、2畳ほどのスペースからのスタートでした。

海外現地法人は、中国上海を除き、サービスオフィスからスタートでした。

●中国:上海市の人事局が保有するビルの1室。20坪ほどの広さ

●インド:グルガオン市のサービスオフィスからスタート

●シンガポール:シンガポールの中心のサービスオフィスからスタート

●インドネシア:ジャカルタのサービスオフィスからスタート(2014年末頃撤退)

◆大きなトピックス

ミドル期は6年間という長きにわたりますので、様々な内外の出来事がありました。大きなものとしては以下の3点となります。

(1)新MVVの策定と創業メンバー高橋浩一さんの退任

会社の拡大に伴う組織の問題が大きくなる中、改めて会社として目指すMVV(ミッション・ヴィジョン・バリュー)の再設定をしました。またほぼ時を同じくして、創業以来、企業研修サービス事業の立ち上げや、営業部門の責任者として業績拡大を大きく牽引してきた、高橋さんが2009年末にご退任をされました。会社として大きな変化をしたタイミングです。

(2)リーマンショックと新規事業グローバル人材育成

上述の通り、リーマンショックによる国内研修事業の需要減(結果的には短期的なものでした)に対応するために、グローバル人材育成事業に取り組みました。また、海外展開を推進したのもこの時期となります。

(3)組織運営の難しさ

この時期は全般的に組織運営上の問題が発生し続けました。ギスギスとした雰囲気、メンバー間衝突、退職、体調不良による休職・・・等。実例を挙げると数限りなくあります。

一方でアーリー期の頃は、深夜まで残業が続く環境でしたが、ミドル期の終わりころには、全社的には残業が非常に少なくなり19時を過ぎると、個別に忙しい方を除き多くの方が退社できる状態になりました。

様々な問題が発生し、苦しかった印象の強いミドル期の6年間です。

ミドル期の問題の多くは、事業競争力の弱さと仕組化の不足が引き起こしていたと現在では考えています。苦労をしながらも、時間を掛けて事業競争力と仕組化を整えたことで、次のステージに進むことができました。

解決には時間が必要でしたが、もしかしたら経営の取り組みの優先度を変えることでもっと早い成長ができたかもしれない、と考えています。

②ミドル期の全体像について

スタートアップ関連の用語として「ミドル期」「ミドルステージ」という表現は良く使われます。一般的には「事業拡大に向けた投資を加速し、成長に差し掛かった段階」と言われます。

創業初期のシード期・アーリー期を乗り越えて、事業・プロダクトが顧客に受け入れられるまでにいたった状態です。

多くのスタートアップ企業では、利益が出始め、社会からの認知・信用も集まりだします。売上の急拡大をしたこと、または急拡大をさせるために、設備投資や人材採用に大きく投資をするフェーズとなります。

この投資拡大によって、組織が大きくなることで様々な問題が発生しやすいタイミングとも言えます。創業初期に入社したメンバーと、ミドル期になって入社をしてきたメンバー間での対立などはよく聞く話です。

以下にミドル期の全体像の概略図を示し、具体ポイントに触れていきます。

図の上段左側はミドル期開始時(2007年初)の当社の状態を示しています。

図の上段右側はミドル期が終わるころに到達した状態(2012年末)を示しています。

③ミドル期の初期段階

アーリー期での試行錯誤を経て、事業の方向性が確立した段階です。

顧客ターゲットが明確になり、顧客に売れる商品・サービスが出来ています。

営業組織としては、超絶能力を持つ営業責任者をリーダーとした、数名の営業担当者がいる状態です。

またそれを支える開発・納品部隊があり、トラブルが発生しないように商品・サービスの改善や業務プロセスが一定レベルで整った状態です。

こうした状況において、今後の拡大に向けた営業戦略が具体化した状態です。

当社で言えば、従業員1,000名以上の大企業の人材育成部門を顧客として、新入社員・若手社員研修分野の商品を提案していくのが望ましいと分かりました。この分野であれば、自社商品(「プロフェッショナルスタンス100本ノック」等)が一定の競争力を持って顧客から採用され、リピートしていくことが分かりました。

そこで、当社はパートナーセールス中心の営業活動から、直販営業に戦略を切り替えて、事業の拡大に向けて投資を加速する意思決定しました。

④ミドル期の活動プロセス

上記の意思決定により、事業・組織拡大に向けて積極的な投資を行います。

主たる投資の項目は、営業組織作り(採用活動と育成活動)です。

新卒採用活動・中途採用活動を通じて、組織の拡大を目指していきます。

主として営業部門の体制を強化し、多くの顧客への拡販に取り組みます。

しかしながらアーリー期の最後の記事で書いたように、採用をすればすぐに成果が出せるわけではありません。採用した人材の育成活動が鍵となっていきます。

営業担当者として戦力化するまでに、

●中途採用メンバーで早くて半年。長ければ1年以上。

●新卒採用メンバーでは2~3年程度

は掛かります。

その間、当社での営業経験が相対的に長く、商材知識も豊富なマネジャーが、自ら成果を上げながら育成活動をしていくという状態となります。

「プレイングマネジャー」であるこの方々には大きな負担が掛かります。

同時に、商品サービス開発・デリバリー体制の拡充も必要となりました。

営業の組織拡大を行い、活動量・範囲を増やしたことで、新しい顧客との接点が生じます。

新しい顧客と出会うと、自社がその時点で持っている商品・サービスだけでは、顧客のニーズに対応ができない、ということが発生します。

当社の例としては、新入社員・若手社員向けの研修の営業活動をしていると、顧客から「新入社員を育てる側=上司・先輩」向けの研修のニーズをよくお聞きしました。

顧客のニーズに応じて、そうしたラインナップを増やしていく活動にも取り組みました。

しかし新商品を開発し販売することは、事業の複雑性を増します。

新商品は開発当初は磨き上げられていないケースが往々にして存在します。そうした商品が増えることで、営業・納品活動上のトラブルも発生することがありました。

そしてミドル期において発生するであろう大きな課題が「組織問題」です。

採用活動を強化したことで、様々なバックグランドを持った人材が入社をしてきます。

シード/アーリー期に入社した社員とは異なる能力を持った方々です。

往々にして、能力的に優秀な人材が入社するようになります。

一方で、大企業経験者も増えます。

人によってはスタートアップ的働き方・価値観を求めない方も増えていきます。

どちらが良い悪いではなく、多様な価値観を持った方々が一つの組織に集まりますので、必然的に衝突・対立・トラブルが多く発生することになります。

組織問題と上手く向き合い、中長期を見据えて適切な対応ができるかどうかで成長速度は大きく変わってくると考えています。

(そして当社は、組織問題に対してなかなか上手く対応できなかったと考えています。ミドル期が6年間という時間が掛かった大きな要因ではないでしょうか)

このように拡大に伴い、営業面・商品サービス面共に、課題が雪だるま式に増え、かつ組織は不安定な状況となります。

本来であればこの状況を改善するのが経営陣の役割です。

●拡大に伴う負荷を仕組化の推進により、如何に負担を減らしていくのか?

●未経験者でも成果が上げられるような状況を整えるのか?

●適切な経営の意思決定を行えるように管理レベルを高めていくか?

●既存事業を安定させ、新規事業開発に注力できるか?

しかしミドル期初期は、経営陣が直接的に顧客接点を持ち、個人能力での業績作りに多くの時間を割く必要があります。

短期業績の実現と、中長期に向けた活動をどのようにバランスさせるのかが求められます。

⑤ミドル期を通じて到達する状態

ミドル期の到達点としては、営業部門の仕組化が進み、経営陣の手を離れても自律的に成果を上げられる状態です。

大きなポイントとしては、営業部門を短期・中長期の両方の観点を持ちマネジメントできるミドルマネジャー(部長クラス)が誕生することです。

こうした方が営業部門のマネジメントを担えるようになると、経営陣の自由度が高まります。

経営陣が行うべきは、更なる仕組化・業務プロセス整備の推進や、新規事業開発、そして全社経営の高度化等になってきます。

ただし営業部長のキャパシティを超える際には、経営陣が一部現場業務を行うケースもしばしばあるという状況ではあります。ポテンシャルの大きな顧客案件や、新規事業に近い案件は、将来に向けた投資という意味で経営陣が担うことがあってもよい段階と言えます。

ミドル期は多くの組織問題が生じる可能性が高い、ということをこれまで述べてきましたが、この時期になると組織は一定の安定を見せるようになります。

組織の安定につながる要因としては、業務プロセス整備や仕組みが整うことで、メンバーの業務負荷が軽くなってくることが大きいかと考えます。

「働きやすい職場」を作ることが、社員の余裕と精神面の安定性をもたらし、人間関係の良さにもつながってくることになります。

⑥ミドル期の課題と具体的な取組み

次の記事以降、ミドル期において直面した具体的な課題とその対応について紹介していきます。

(13)KPIモニタリングの仕組みを早期に整える(ミドル期)

(14)営業部隊の成果が出るまでの期間を「なんとか乗り越える」(ミドル期)

(15)ミッション・ビジョン・バリューの再定義をし、道筋を明確にする(ミドル期)

(16)営業組織には「継続的な人材採用」と「退職の最小化の努力」が同時に必要

(17)新商品の販売はフレッシュな人材が向いている(ミドル期)

(18)専門特化営業チームを成立させるには相当な企画が必要(ミドル期)

======================

本noteでは別途アルーの「研修プログラム開発のストーリーとノウハウ」を公開しています。ぜひご覧ください。

======================

お問い合わせ・資料請求

アルー株式会社への研修のご相談はこちらからご連絡をいただけますと幸いです。

新入社員研修、管理職研修、DX人材育成、グローバル人材育成、Eラーニング、ラーニングマネジメントシステム等、企業内人材育成の様々な課題にお応えいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?