(18)専門特化営業チームを成立させるには相当の企画が必要(ミドル期)

スタートアップ「ミドル期」の6番目の記事です。

※ミドル期:一般的には「事業拡大に向けた投資を加速し、成長に差し掛かった段階」を意味します。

今回は課題(18)「専門特化営業チームを成立させるには相当の企画が必要」です。

①市ヶ谷オフィスへの移転

アルー株式会社は、2009年末に市ヶ谷に本社を移転をしました。

前々回の記事「(16)営業組織には「継続的な人材採用」と「退職の最小化の努力」が同時に必要」の時点で、市ヶ谷への移転をしておりました。

創業前より数えて7番目のオフィスになります。

(①神楽坂→②本郷→③湯島→④銀座→⑤西新橋→⑥渋谷→⑦市ヶ谷)

ミドル期の前半3年間を渋谷オフィスで過ごし、後半3年のうち2年をこの市ヶ谷オフィスで過ごすことになりました。

JR市ヶ谷駅を出て、橋を渡り外堀通りに向かいます。外堀通りを防衛省の方に向かうと、ホテルグランドヒルが右手に見えてきます。その斜め向かいにあるガラス張りのビルの7階に移転をしました。広さは約150坪。渋谷オフィスの1.5倍の広さになりますが、地価が安いためオフィス費用は削減をすることができました。

若者が集まる街で飲食店も多く、スタートアップ集積地でもある渋谷と比べて、市ヶ谷は落ち着いた街です。場所的には山手線の中心にありますので、大手企業が集まる東京駅付近や新宿付近への訪問は行きやすくなりました。一方で飲食店は少なく、会社での飲み会のお店探しには苦労をした記憶があります。

(画像は、市ヶ谷オフィスの入っていたビル)

②業界特化チームの組成

市ヶ谷に移転後、これまでの記事に書いてきたように当社はグローバル人材育成サービスの立ち上げに注力してきました。

そして同時期に、本業である国内企業向け研修サービスを支える、営業部(HRコンサルティング部)の強化にも取り組んでいました。

当時は営業部全体で25人程度。4人~5人を1グループとして5-6グループがありました。

各グループの責任者であるグループマネジャー(以下GM)は、西新橋オフィス・渋谷オフィス初期に中途入社をされ、当社での経験が4-5年が経ったベテランの方々になります。

業績を牽引するGMの方々は、皆プレイングマネジャーであり、古くからの担当顧客を深掘り開拓しつつ、新規顧客の開拓、メンバーの育成・マネジメントに取り組まれていました。

グループごとに、マネジャーの経験・個性もあり、担当する顧客には特色がありました。そうした状況に基づき、業績をさらに飛躍させるための打ち手として、専門特化営業チームの組成に取り組んだのです。

さて、営業部門の専門特化と言った際には、幾つかのパターンがあります。

(1)業界特化

・顧客の業種単位でチームを組成する

・金融業界、エネルギー業界、自動車業界、IT業界など

(2)新規特化・既存特化

・顧客の新規開拓・既存深掘り等ターゲット活動に応じたチーム組成をする

(3)育成特化

・新規営業メンバーの育成機能を特化させる

・一部の営業チームに育成の役割を持たせるのが一般的

(4)プロセス特化

・インサイドセールス、フィールドセールス等の営業プロセス上の役割に応じたチーム組成をする

上記の4種類の特化チームについては、その後全てのパターンについて取組みました。

本記事の時代である2010年頃では①業界特化営業チームについてチャレンジをいたしました。

これまでの経験で業界ごとに、提供しているサービス(当社の場合は研修のテーマ)に違い・偏りがあることがわかりました。

IT業界のお客様では、ドキュメンテーション・議事録作成や、問題解決思考といったビジネススキルの研修を多く実施しておりました。

金融業界のお客様では人事階層別教育(役割認識、マネジメント・リーダーシップ)等のテーマが多くありました。

また営業商談においては業界他社の実施事例について多く再活用しておりました。自業界に対する理解が深いとお客様からも信頼を得やすくなります。営業・ソリューションにおけるナレッジの蓄積と再活用がしやすくなるということが想定されました。

2010年に取り組んだ、業界特化営業チームは「金融業界専任」・「IT業界専任」・「某大手企業グループ専任」の3種類でした。

他チームについては上記以外の業種を多様に担当しました。

金融機関とIT業界に専任チームを作ったのは、その二つの業界当時の大手顧客が多く存在していたためです。また担当のグループマネジャーが当該業界出身者であったということもありました。

また当時大型取引をしていた某大手企業グループについては、グループ各社での人材育成の取り組みに基本的な考え方が共通していた面もあり、担当を集約することでナレッジ・ソリューションの蓄積・再活用が効率的にできると考えたためでした。

③業界特化チームの難しさ

こうした狙いの元、3つの業界特化営業チームを組成しましたが、結果から言えば簡単には上手く行きませんでした。

得意分野の業界を集約したことで営業効率が高まり、顧客からの信頼を獲得するというところまでは、狙い通り実現いたしました。

一方で難しさを感じた3つの点がありました。

難しさ(1):既存顧客の深掘りが簡単には進まない

営業チームが業界特化をしても既存顧客の深掘り取引にすぐに繋がらなかったという面がありました。これは読み違いでした。

営業チームの業界理解が深まったことで、既存顧客との関係性は深まりました。そこで深掘り取引となる提案機会をいただくこともありました。例えば、アルーは新入社員研修でその顧客と取引をしていたが、新たに管理職階層の提案機会をいただく等です。

しかしながら、ボトルネックとなったのはソリューションの幅でした。

既存顧客から新たな提案機会をいただいたとしても、必ずしも新しい提案機会に求められるものが当社の強みがある研修とは限りません。そのため機会は得られれても結局サービス提案につながらない、またはコンペティションに勝てないということが起こりました。

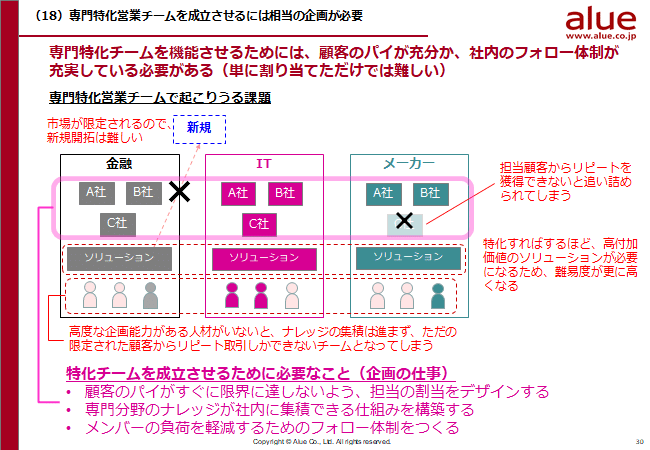

特化すればするほど、高付加価値のソリューションが必要になるため、提案・遂行の難易度が更に高くなるという問題が存在しました。

難しさ(2):新規顧客候補を限定しすぎたため、既存リピートに依存しがちになってしまった

二点目としては「業界特化」と決めてしまったがゆえに、十分な新規顧客リストを供給しきれなかったという面がありました。

特化した領域に、回り切れないほどの潜在顧客が存在するのであれば問題ないのですが、当時の当社が設定した業界専任チームは、担当業界の大手企業のみを顧客としていたため顧客のパイが不十分でした。

市場が限定されてしまっているがゆえに、新規顧客への提案活動はすぐに回り切れてしまいます。案件機会が創出できればいいのですが、簡単に進むものとは限りません。すると既存顧客との取引に仕事が限定されてきます。既存顧客については上述の通り、ソリューションの幅が求められるためそれに応えられないと、既存リピート取引を回すことが中心になります。

企業研修サービスは、既存取引は数年単位でリプレイスが発生します。そのため常に新規顧客の開拓または、既存顧客の新規深掘り取引を開拓することが重要なのですが、それが上手く回らない状況になってしまいました。

難しさ(3):メンバーのプレッシャーが過度に高まりやすい

特定分野に特化をすれば、そのミッションに否が応でも向き合うことになります。もちろんそれは当然のことである一方で、特化する分野が狭すぎると「逃げ場がない」ことが過度のプレッシャーになりえます。

既存顧客からリピートを獲得できないと、すぐに業績的に追い詰められてしまう構造となりがちです。

業界特化「以外」のチームは、幅広い潜在顧客リストからの開拓もできるチャンスがあるのに、特化チームはそこに進出できないとなると、不公平感を感じるケースもあるでしょう。

(反対からの見え方もあります。業界特化チームが担当する業界は、当時の当社にとって売上を上げやすいと思われる業界でもありました)

過度なプレッシャーを感じてしまう方へのフォローは欠いてしまうと、メンタルダウンのよる休職、組織疲弊に繋がってしまいます。こうしたリスクを踏まえたフォロー体制が必要になると考えております。

その後、3つの業界特化チームは2012年頃、組織再編をすることとなり特化チームではない形となりました。

当時の特化チームのメンバーは、とても熱心に業界・顧客を研究し、良好な関係を築きつつ取引拡大に取り組んでいただきました。しかしながら、経営による戦略・顧客ターゲットのデザインの検討が不十分であったため、苦労をさせてしまったことは深く申し訳なく考えております。

数年後、別の形での特化チームに再度取り組むこととなりました。この件についてはまた別の記事で紹介をさせていただきます。

④どうすれば成立をするのか?経験に基づく考察

では、どうすれば業界特化チームを成功に導くことができるのでしょうか。

ビジネス一般において、戦力の分散は競争上の敗北に繋がります。特定分野に特化し、強みを構築すること自体は、戦略論の基本です。そのため特化をして強みを蓄積していくこと自体は間違ったコンセプトではありません。

その基本方針を踏まえつつ、組織デザインの工夫・練り込みが重要になってくると考えています。

業界特化チームを機能させるためには、以下の4点が必要になるでしょう。

(1)顧客のパイが充分であること

顧客のパイがすぐに限界に達しないよう、幅を持たせた/一方で分散しすぎないレベルの担当の割当をデザインする

(2)特化業界向けの幅広い、高付加価値なソリューションがあること・調達できること

特化営業チームが提案が必要なタイミングで、ソリューションの幅があることが重要です。この点はある程度短期目線で対応する必要がある点です。

そうでなければ、既存顧客の深掘り取引が難しく、短期業績低迷と組織疲弊につながるためです。

(3)高付加価値ソリューションを開発できる社内の協力体制が充実していること

専門分野のナレッジが、中期的に社内に集積され、商品開発につながることが重要です。当社の本記事のケースでは2年弱程度という短期間で、戦略方針転換をしてしまいましたが、複数年継続し強いソリューション開発をするに至るまで取り組めば、強みの構築につながる可能性があります。

(4)メンバーの負荷を軽減するためのフォロー体制をつくる

メンバーのメンタルフォローを含む、マネジメント体制が整っていること

単に「特化」として割り当てただけでは成立、継続は難しいと考えます。

本記事のまとめ

◆営業部門の専門特化と行った際には、幾つかのパターンがある

(1)業界特化

(2)新規特化/既存特化

(3)育成特化

(4)プロセス特化

◆特化として割り当てるだけでは成立は難しい

◆業界特化チームを機能させるためには以下4点が必要となる

(1)顧客のパイが充分であること

(2)特化業界向けの幅広い、高付加価値なソリューションがあること・調達できること

(3)高付加価値ソリューションを開発できる社内の協力体制が充実していること

(4)メンバーの負荷を軽減するためのフォロー体制をつくる

次回の記事は・・・・

======================

本記事を含む「ミドル期」の全体像を解説した記事はこちらになります。

ミドル期のスタート時点・主たる活動・到達地点について解説しています。よろしければぜひご覧ください。

======================

<「スタートアップ営業組織作りの教科書」をまとめて読むには↓>

======================

本noteでは別途アルーの「研修プログラム開発のストーリーとノウハウ」を公開しています。ぜひご覧ください。

======================

お問い合わせ・資料請求

アルー株式会社への研修のご相談はこちらからご連絡をいただけますと幸いです。

新入社員研修、管理職研修、DX人材育成、グローバル人材育成、Eラーニング、ラーニングマネジメントシステム等、企業内人材育成の様々な課題にお応えいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?