「24分の1秒」の違いを極めた「THE FIRST SLAM DUNK」が「THE FIRST」である決定的理由

スポーツ観戦の醍醐味はリアルタイムで進行するドラマであって、それは競技者のレベルが高ければ高いほど「ドラマチックな展開」が発生しやすい。だから各種大会でも予選よりは本選、準決勝、決勝と先へ進むにつれて人気も高くなる。オリンピックに代表されるように世界中でスポーツ観戦が楽しめる時代にあっても、やっぱりテレビ観戦よりも現場での生観戦に勝る迫力はないだろう。

一方で、「歴史的な内容の試合」というものが行われた場合、そこには様々なドラマが生まれているわけだけど、その「ドラマの中身」は例えば「決定的瞬間」における選手の判断、感情、直感、焦り、無心など、実に多くの要因が影響を及ぼすし、またそこへ至るまでの練習の積み重ね、挫折、励まし、絶望、希望といった足跡や、生い立ち、出会い、別れ、歓喜、苦悩など実に多くの出来事が選手それぞれの人生に影響してきた場合がある。こうした「リアルタイムでは語れなかったドラマ」については、試合後のインタビュー、あるいは過去に行われていたインタビューや幼少期のホームビデオといった記録や、家族、師、チームメイト、友人らの証言などが感動的なエピソードとして紹介されることもある。

スポーツ番組などにおける「特集」は、だからリアルタイムでの「中継」とは違った深掘りが可能だ。そう考えるとスポーツ観戦には「迫力の中継(もしくは生観戦)」と「深掘りの特集」という2つの魅力があるのだと言える。

で、「THE FIRST SLAM DUNK」だ。

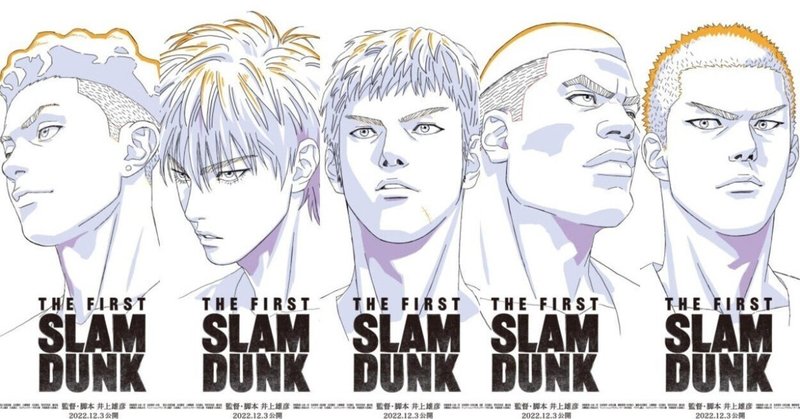

井上雄彦の原作コミック「SLAM DUNK」は圧倒的な人気を誇り、その内容への評価も高く、そしてテレビアニメ化や劇場用アニメも製作され、これも人気を博したことで、ある種の伝説的コンテンツとなっていた。これを連載終了から26年以上を経て、脚本・監督を原作者の井上雄彦自身が務めて製作・公開となったのが今回の「THE FIRST SLAM DUNK」というわけだ。

物語はいわゆる「山王戦」という原作のクライマックスとなった試合を、その開始から終了までをさながら試合中継のように描いている。この試合の描写は実に細かく、時としてスローに、あるいはほとんど静止画になるほど時間の経過をゆっくりと描き、一方では臨場感、スピード感たっぷりにアニメーションならではの画角で手に汗を握らせる。その試合の前後や間にフラッシュバックで試合に至るまでの各選手の背景が語られる。それは宮城リョータという選手を中心に語られていくのだが、原作コミックの主人公である桜木花道やそのライバルたる流川楓に関してはほとんど最低限に抑えられており、それでも多くの登場人物たちの発言によって彼らの人となりや花道の「問題児ぶり」などは自然に理解できるようになっている。

フラッシュバックは当初は比較的長めのシークエンスになっているが、試合、というか映画の後半になるとフラッシュバックの長さは短めになり、一方で試合とのカットバックの頻度は増加する。フラッシュバックはキャラクターの背景描写なのでかなり意図的に「静」のトーンで統一されていて、これが試合中の「動」と見事なコントラストを描くことで作品に心地よいリズムを生み出していて、さながらボレロのように観客はその感情や興奮が高められてクライマックスの決定的瞬間を迎えるに至る。

ここで画面上の時間は静止し、音は無音状態が数十秒も続く。ここに至るまでのすべての場面、すべてのカット、そして1秒に24フレームある映画のコマの積み重ねは、実に見事に計算され、それによってバスケットボールというスポーツが持つ面白さ、興奮、感動、驚愕などが複雑ながらも澄み切った透明感を持った味わいとなって作品として昇華されている。そしてこの完成度こそが本作のすべてが原作者の持つビジョンそのものであり、原作者自身が「監督をしたから」こそ実現できたと考えて間違いないと思うのだ。実際、秒単位での編集タイミングの違いは素人でもわかるが、数フレーム単位での編集の違いを明確に理解できる人は映像のプロでもそう多くはない。ましてやそのコンテンツの生みの親である原作者が頭に描いた「映像のタイミングや速度」は第三者には大雑把にしか理解できないことがほとんどだと思う。そして今回、井上雄彦はすべてをコントロールできる「監督」という立場に就くことができるがゆえに「SLAM DUNK」の新作アニメの企画にGOサインを出すことができたのではないかと思うのだ。

2000年頃、日本の映画業界では「どうしても獲得したい映画化権」というものがあった。それは井上雄彦の「バガボンド」で、各社が争奪戦を繰り広げながらも、誰も獲得できないものだった。だから当時、「バガボンドの映像化権」は「不可能なもの」と同義と言ってもよかったのである。そして「SLAM DUNK」のリメイクもまた、絶対に許可されないものとして知られていた。

その頃、この話を聞いた時に感じたのは、「原作者の映像化に対する不信感」だった。もちろん、アニメ化された作品の一般的な評価は高かったし、アニメに対する失望感などは伝わっておらず、スタンリー・キューブリック監督の「シャイニング」の内容に原作者のスティーブン・キングが激怒していたのとは異なるとは思っていた(キングはその後自ら監督して「シャイニング」をリメイクしている)。とはいえ、あれだけの映画化オファーをほとんど「門前払い」のように拒否していた背景に何があるのかを考えた時、「他者による映像化への不信感」しか思い当たらないのである。

キングの例だけでなく、原作者が映像化された自作に失望する例はよくあることだ。特に近年ではコミック原作の映像化が主流になっているので、こうした「原作者の失望」はさらに顕著になっている可能性がある。なぜなら活字に比べ、コミックの場合はすでに原作者のビジュアルイメージが「絵」として提示されているからだ。また各キャラクターの性格や会話のトーンなど、読者でさえもある程度はイメージできるだろうが、原作者が頭の中で創造したものがどういったものなのかは正確には理解するのは実際には難しいのだ。

たいていの場合、これら原作者と読者(第三者)との間の「ズレ」は誤差の範囲として流されるものだが、あらゆる部分に対し、明確なビジョンを持って作品を世に送り出しているアーティストにとっては、こうした「ズレ」に無関心なだけでなく、自由自在に改変まで行う二次創作作品に対するフラストレーションは他者には推し量りかねるほどのものがあると思う。

コミックの場合、スピード感をもって描いたコマも、アニメ化の場合は尺を上乗せするために「3回繰り返す」という演出がよく行われる。それは同じカットが3回の場合もあれば、異なるアングルで3回の場合もある。また、瞬間的な速さのスピード感を描いているコマでも、映像化された際には「スローモーション」にされてしまう例などもある。

こうした背景が影響しているのかはわからないが、昨今では原作者が映画化の際に積極的に参加するケースが増えてきているように思える。そして今回の「井上雄彦監督作品」という例はその中でも大きな前進だと思うのである。

かつて自作「鉄腕アトム」をアニメ化するにあたって、手塚治虫は自ら製作会社「虫プロ」を設立したように、今後はコミック作品の映像化において、原作者のさらなる参加が進む可能性もあると思う。「THE FIRST SLAM DUNK」が立証したように、専門家とはいえ他者であるアニメ制作会社による「二次創作」よりも、原作者自身による「一次(THE FIRST)創作」の圧倒的完成度の方が、はるかにコンテンツとしては魅力に満ちているからである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?