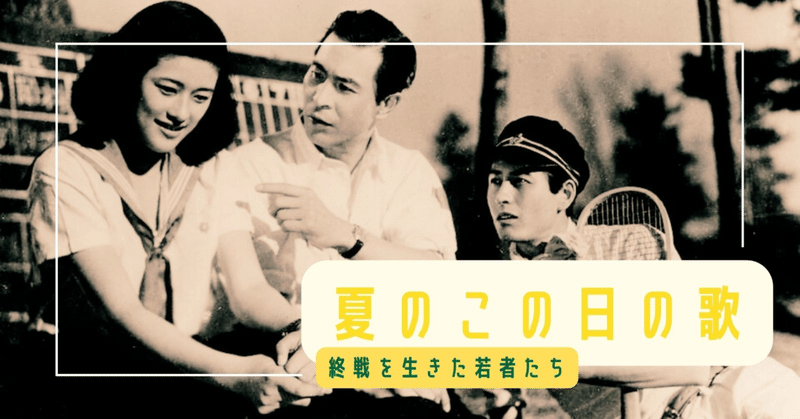

♪青い山脈♪〜夏のこの日の歌

Chère Musique

『青い山脈』は

歌詞にもあるとおりの焼け野原の東京で、初めての大ヒットポップスでした。

終戦の年に20歳だった(今お元気なら98歳の)元生徒さんから、この曲のエピソードを聞きました。

日本人の大半がこの歌を口ずさんでいた。

麻布に居て横浜まで見通せるくらいの焼け野原だったこと。

打ちのめされていた人々が、どんなに勇気づけられたか。

どんなにエネルギーをもらったか。

大使館の料理人として働いていた彼女に、高位職員である外国人青年が「あなたがいつも口ずさんでいるこの曲のレコードをプレゼントするよ」と言ってくれて、二人で一緒にレコード屋さんに行った。

なのに、4〜5件回っても全店売り切れで、とても悔しい思いをしたこと。

二十歳。

感性が一番強くて、大人になりたての活き活きした年齢が、終戦の年。

8年前に90歳だった彼女のいたクラスで、私がこの曲を選んだことを、とてもとても喜んでくれて、誰よりも嬉しそうに歌ってくれました。

近年はお会いしていませんが、どうしていらっしゃるかしら。

この曲の作曲の面では、

それまでの何年間かは軍歌しか聴かなかった人々の耳にスッと入っていけるように、少しその名残を匂わせるビートの刻みをしっかり。

ですがそこにクラシック的な要素をたくさん入れてあります。

規則的に割り切れない変則的な小節数。

日本の伝承歌は変拍子だらけなので、日本人は無意識にこういうものに抵抗がない人種なのです。

オーケストラの使い方が複雑で、とてもクラシック調。

なのに重さは無く、むしろとても軽やか。

ポップスならではの“歌い始めのきっかけになる決まったリズム(カウントダウンの役目)”を、1番から4番まで全部付けてある。

そして、、、短調です。

歌い手はとても技術の高いテノール歌手、藤山一郎さん。

マイクをお使いで、「クラシックの声楽とは違うのだ」ということを、納得していらっしゃる。

彼自身は、古来の民謡や唱歌やのちの演歌にもつながる独特の声回しを入れました。

ですがコーラス隊の女性はクラシックの声楽の発声法のままです。

このようなたくさんの、『音楽』というものが人々に身近に感じられるようにする要素、があります。

背景を詳しく調べてないので、あくまで私個人の私見ですが、

まともな音楽は無しの生活だった何年間かを過ごした人々の耳に、抵抗なく入っていくように。

西洋音楽のポップスとクラシック両方の要素を、押し付けがましくなくさりげなく取り入れ。

日本独特の伝承音楽の要素も、感覚の“つなぎ”役として取り入れ。

この上ない工夫がされている作品だと感じます。

私の若い頃から今の若い人まで、たくさんの歌手がカバーしていますね。

“歌う”ということがどれだけ人々に活力を持たせるか。

音楽を味わうことがどれだけ心を育てるか。

服部良一さんはじめそれらを解っている人が、立ち上がらなけれはならなかった終戦直後の日本人に、与えてくれた財産だと思います。

Musique, Elle a des ailes.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?