失われたいくつかの物の目録

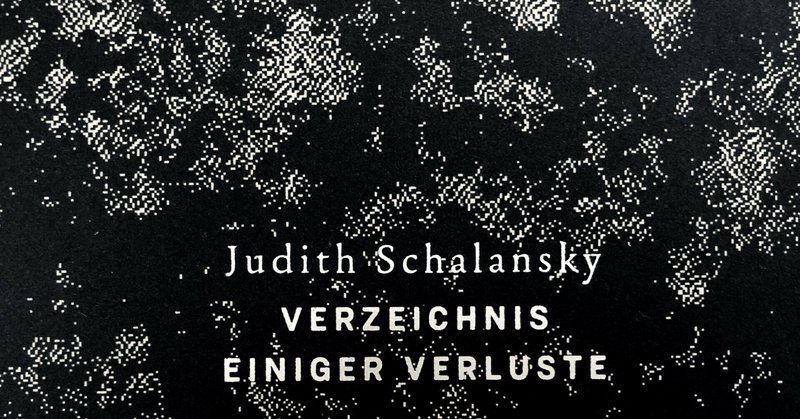

(写真は書影)

私の本棚は、IKEAのミニキッチンワゴンの1番下の1段分だ。

服も、同じくIKEAのラック1つ分と、引き出しに入れた肌着しかない。

断捨離しようとか、ミニマリストになろうとか、思ったことはないのだが、どうも「所有の喜び」というものを感じにくいタイプのようだ。

私の持っている一番古いものは何だろう。

ふと思い立って、狭い部屋を引っ掻き回してみた。

所有歴が最も長いのは、モンブランの万年筆だった。

今、万年筆を使って物を書く機会は滅多になく、何年もインクを入れていない。

次に使うことがあるとしたら、オーバーホールに出さないといけないだろう。

それでも捨てられないのは、大学の入学祝いに伯父が買ってくれた物だからだ。

伯父と私は別に親しくもない。

直接言葉を交わしたのが何年前なのか、もう思い出せない。

このご時世で会っていないというのはもちろん、たとえ同じ空間にいても一言も発しないのがむしろ普通という人だ。

私の方も、お世辞にもとっつきやすい人間とは言いがたい。

だから最初で最後、二人きりで出かけたあの時も、ほとんど無言だったろう。

田舎に住む伯父が、私の住んでいた名古屋に出てきた。

お祝いだからということで、ひつまぶしをご馳走になった。

私はもともと、鰻というものが好きではないので、なおさら無口だっただろう。

その後、モンブランのブティックで試し書きをした。

モデルは伯父が既に決めていて、ただペン先によって書き味が変わるので私の好みのペン先を探したい、という話だった。

18歳やそこらの子供に金とプラチナの書き味の違いが分かろうはずもないと思うが、今思えば、当時の私が15年も習字をやっていて、万年筆を使ったペン習字もそれなりにしていたことに、敬意を払ってくれたのだと思う。

伯父のことが好きか。

あるいは、万年筆を買ってもらったのは楽しい思い出か。

正直よく分からないが、今もあれを捨てようとは思いもよらない。

それは、オマージュ・ア・フレデリック・ショパンという、モンブランの公式サイトにはもう見当たらないこの万年筆が、物としてカッコいいから、というだけではないと思う。

あの鰻の味や、当時オープンしたばかりだったピカピカの商業施設に気後れしたこと、黒を基調としてリッチに演出されたシックなモンブランのブティックに感じた居心地の悪さ、クレジットカードを差し出す伯父を見た時の、何か大変なことをさせてしまったような気持ちが、この万年筆を手元に留めさせる。

この万年筆は私にとって、「いい物は高い」という今に至るまで持ち続けている信仰に違い認識と、「いい物を買い与えられるに値する人間になったのかもしれない」という自分の成長に対する感慨を象徴する物なのだ。

一方、私の所有歴は長くて数年ではあるものの、その物自体が万年筆より圧倒的に古いものも、いくつかある。

ヴィンテージの服やアクセサリーだ。

冒頭に書いた通り、そもそものワードローブが少ないので、その中のヴィンテージとなると本当に好きな物、一目惚れした物ということになる。

これらの物も、その物の機能やデザインを気に入っているだけではなく、その所有にまつわる思い出と、分かちがたく結びついている。

ほんの少しだけデザインにひねりがあり、扱いやすい化繊の白いシャツ。

うつの頃に高円寺の古着屋で買ったものだ。

症状が少しマシになった頃、友人が外に連れ出してくれたことを、今も感謝している。

白地に紺糸の刺繍が爽やかで、コンパクトなシルエットが気に入っているワンピース。

気軽に外出できなくなり、食事のテイクアウトくらいしか楽しみのなかった頃、当時住んでいた中野から代官山くんだりまで自転車を走らせた時、偶然店先に掛かっていた物だ。

一度は通り過ぎ、目当ての焼肉屋で肉とタレの匂いを嗅ぎながら悶々とし、最後には焼肉弁当を片手に服屋に飛び込んだ。

サテンの細いベルトがあしらわれた、ベージュともカーキともつかないシルクのシャツ。

半年ほどTwitterを眺めては、一度は行ってみたいとため息を吐いていた店の物だ。

京都にあるので半ば諦めていたが、仕事でやむを得ず出張した時に、偶然時間ができて寄ることができた。

同じお店でついでに頂いた飲み物を片手に見た、平野神社の桜は綺麗だった。

アクセサリーのヴィンテージものは、全てNORR KYOTOというお店の物だ。

欧米(私の見たところでは北欧とイギリスのものが多いと思う)の書籍・紙物雑貨・食器・アクセサリー等を扱っているお店だ。

扱われているものの全体的な印象は、繊細で優美なのだが、ただ可愛らしいだけではなく独特の潔さのようなものがくせになるので、同じくこのお店のファンの友人との間では「白い沼」と呼んでいる。

アクセサリーだけでなく本の品揃えも一癖あり、以前も『世界で一番虚無な場所』という変わった本を買ったのだが、この本もこのNORR KYOTOで買ったものだ。

ユーディット・シャランスキー著、細井 直子訳『失われたいくつかの物の目録』。

画像の書影の通り、黒い夜空に浮かぶ灰色の星屑のような意匠に、銀色の箔押しの題字は、それだけで所有の喜びを満たしてくれる。

ちょっとしたおしゃれなカフェにでも置いてありそうだ。

12の章は黒い厚紙で区切られている。

表は無地、めくると裏にはその章で扱われる「失われた物」や、それに関連したものの写真などが、金とも銀とも黒とも灰ともつかない色の線で存在している。

私は装丁に詳しくないので正しい名前は分からないが、背表紙も一般的なハードカバーのように丸みを帯びておらず、直線的な作りになっているのも、この本によく合っていると思う。

さて、本の内容だが、帯に「この作品に当てはまるジャンルの名称はない」とある通り、少なくとも一言で表現するのは不可能だと思う。

『失われたいくつかの物の目録』という書名だけが真実だと思える。

水没した島、絶滅した動物、散逸した詩歌、といった、実際にこの世から失われた12のものについて、何らかのことが書かれている。

百科事典的な論説もあれば、私小説調のもの、手紙体のサスペンスのようなもの、短編小説のようなものもある。

事実と評価と想像が渾然一体となっているうえ、いつまでも句点の打たれないものすごい文体なので、文字を追っているとまるで決壊したダムの水を顔面に浴びているかのようだ。

私はドイツ語もさっぱり分からないが、明らかな誤植が一切なく、また、描写から浮かび上がる情景と語彙、文体、印刷物としての見た目(漢字・かなの配分や句読点の打ち方、改行からくるもの)の全てが完璧に調和していることから、著者のみならず訳者の技量が相当高いのだろうと感じる。

訳者あとがきによると、少し特殊な環境下で訳されたもののようなので、それが功を奏している部分もあるかもしれない。

とにかく、読みにくくて、分かりにくい本だ。

だが、仮に、全体が読みやすくて、全てを理解できるとしたら、この本が各章で語る「失われた物」は「失われていない」ということになってしまう。

だから、この本は読みにくくて分かりにくいのが、正しいし、美しい。

この本は、この世がかつて所有していた物の思い出の話としても理解できる。

その思い出は、一部は事実の記録で、一部は多少ゆらいだ記憶で、一部はありもしなかった妄想だ。

この本を所有することは、自分がこの本を所有することにまつわる思い出の中に、本の中の思い出が内包されるという入れ子構造を所有することだと思う。

それは日々物が失われる世界の中で少し崇高なことにも感じられるし、世界のあり方に逆行するようで少し不気味な感じもする。

ちょっとしたブラックホールを手に持っているようなイメージだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?