『CURE』 ー「存在の震え」について

存在の震え

映画の定義を「フィルムの震え」という概念に見出した日本の批評家がいる。その批評家とは紛れもなく蓮實重彦のことだが、この人物の存在などこの際どうでもよろしい。我々の興味を惹くのはあくまで「フィルムの震え」という概念そのものであるからである。それにしても「フィルムの震え」という言葉は、我々が映画の最も映画らしい瞬間を見たときに抱くある種の感覚を、極めて的確に表した概念様式であるように思える。我々は確かに、フィルムが震える瞬間を知っている。しかし一方で、「フィルムの震え」という言葉の選択は些か時代遅れのものに見えなくもない。それはもちろん、今日の映画のほとんどはフィルムによって撮影されていないからというのが一つの理由でもあるのだが、それ以上にこの言葉は、震えているのがフィルムであるとしている点で、人にカメラ至上主義的な考えを植え付けてしまう恐れがあるからである。

では、映画の最も映画らしい瞬間において、スクリーンには一体何が起こっているのだろうか。拙稿「時間は滅多に進まない」の中で、映画的な瞬間とは「関係の変容」、「場の変容」であることは述べたとおりである。カメラが捉えるその時間と空間とが決定的に変容するとき、そこでは「存在」がある種の危機的な状況に立たされる。「これが私である」という潜在的な自意識が、他者によって脅かされるのである。哲学者なら「実存的な危機」と形容するだろうそれは言わば「存在の震え」であり、結果的にかつてフィルムを確かに震わしていた原因であるのだ。カメラが「存在の震え」を捉えるとき、それは映画が最も映画らしくなる瞬間に他ならない。

『CURE』における「震え」

黒沢清監督の映画『CURE』(1997)はあくまで独創的な映画である。しかしこの映画が独創的なのは、催眠術を用いて人に殺人を起こさせるサイコキラーを描いたからでも、日常の中に潜む微かな軋轢が人を思いもよらない事態へと引き込む様を描写したからでもない。この映画が独創的なのは、この映画の中でなされる重要なコミュニケーションのほとんどが、コミュニケーションとして成り立っていないからである。この映画の110分間を隅々まで思い出してほしい。催眠者・間宮と被催眠者たち、刑事・高部と被催眠者たち、高部とその妻、高部と間宮、彼らの間でなされるコミュニケーションは、我々が普段する日常的な会話の論理では成り立っていない実に奇妙なものである。『CURE』は、正常な人間による論理の通用しない者たちとの対話の連鎖で成り立った映画に他ならない。もちろん高部と他の刑事とが話す会話は正常ではあるが、この映画において高部以外の刑事は物語においてほとんど重要ではない。

濱口竜介はこの作品のシナリオについてこう述べている。

『CURE』のシナリオをずっと読んでいた時期がありまして。(中略)会話が成立しない人とのどこにもたどり着かないような会話を、すごくリアリティを持って書かれている。こんな論理的に非論理みたいなものが構築されていることに衝撃を受けました。(『文學界』第74巻第11号 P.231、2020年11月1日)

非論理的なコミュニケーションに強制的に参加させられた高部や、後に被催眠者となる人間たちは、自らが対峙する論理の通用しない者との対話の中で常に、正しいのは自分か、あるいは相手なのかという問いに直面せざるを得ない。このとき問われた問いは、「自分は一体何者か」という「実存的な問い」以外の何ものでもない。実存的な問いを自分自身に課すことを強要された人物たちは、否が応にも「存在の震え」の中に身を投じなければならないのである。

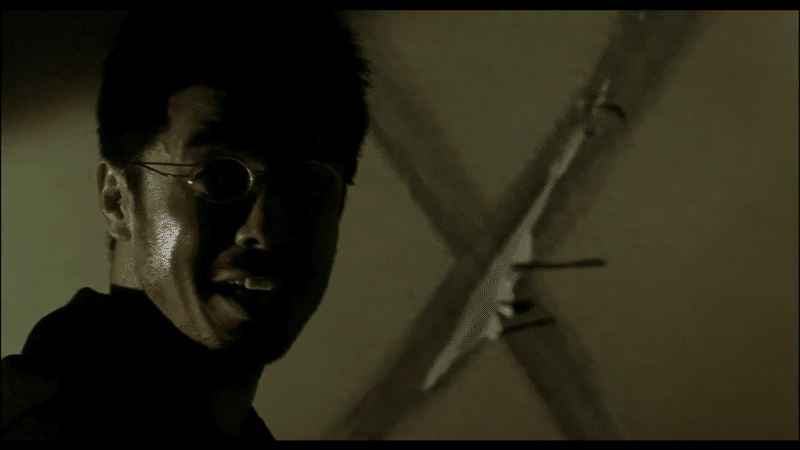

例えば、大杉漣演じる本部長の藤沢が、間宮に「あんたは誰だ?」と幾度も問い質される有名な場面がその最たる例である。何度も「私は本部長の藤沢です。」と名乗る相手に対して間宮は結局、「もう一度聞くぞ?本部長の藤沢、あんたは誰だ?」と問い質す。このとき藤沢は紛れもない「存在の震え」の中に投げ出され、「君は、一体何が聞きたいんだ」と狼狽するしかないのである。

この映画の主要人物が織りなすコミュニケーションのほぼ全ては「論理的な非論理」によって構築されていると言えるが、唯一高部と論理的で正常なコミュニケーションをとることができるのが精神科医の佐久間である。高部と佐久間は共に容疑者の取調べをしたり、アドバイスを求めたりする相棒のような関係性であり、佐久間が高部の妻の病状を心配するなどプライベートな部分まで親交があることが分かる。非論理的で、どこに向かうか分からない不安定なコミュニケーションを延々と見せ続けられていた観客にとって、この二人の安定したコミュニケーションはたまの休息である。だからこそ、佐久間が間宮に催眠を受け、非論理の側へ走ったことを知った瞬間、我々は恐怖のどん底に突き落とされるのである。

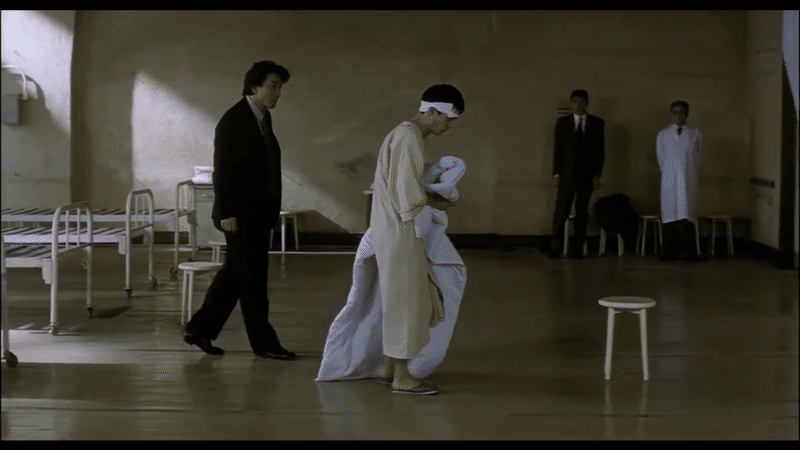

高部や正常な人間たちは、間宮や被催眠者たちとの非論理的なコミュニケーションを通して「存在の震え」の中に投げ出される。そしてその「震え」は物理的な形で画面に現れる。オープニングでヘルムート・バルツの『青髭ー愛する女性を殺すとは?』を朗読したあと、高部の妻・文江が座っていた机は一人でに振動し始める。また間宮が独房から脱走する直前には、部屋の椅子で備え付けのオイルヒーターを叩きつけ刑務所全体を地震でも起きたかの如く振動させる。さらに、文江が何も入っていない洗濯機を回し続けるシーンでも、振動は特権的に具体化されている。それら物語の論理上説明のつかない「震え」は、登場人物たちの、あるいはこの映画の描く時空間そのものの、根源的な「存在の震え」を暗示しているのだ。

伝播していく「存在の震え」

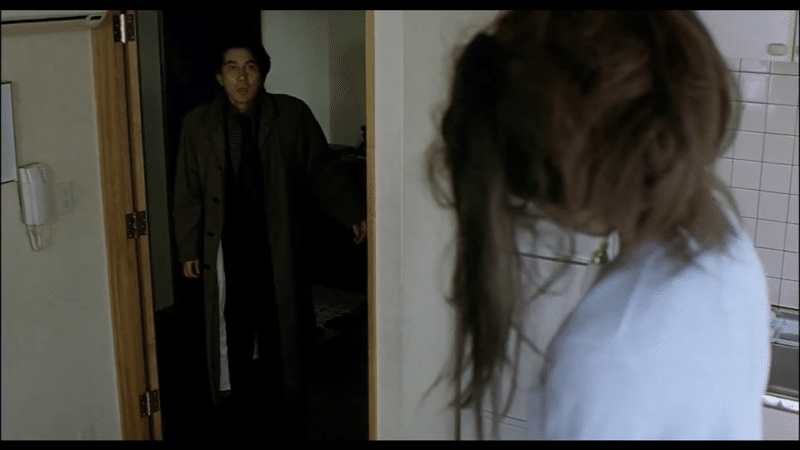

論理的に説明はつかないが、同時に極めて分かりやすく視覚化された「震え」は、水面の波紋のようにその恐怖を伝播していく。『CURE』が何よりも恐ろしいものとして、そして何よりも驚くべきものとして映画史に存在しているのは、成立しない対話を描いたこの映画が、後半にかけて観客との正常な対話をも拒もうとし、映画史における未開の地平へ大胆に踏み込もうとするからだ。この映画そのものが観客との対話を拒み始めるのは、高部が間宮の借りていたアパートの一室を捜索した後からである。高部は突然嫌な予感がし、急いで自宅に戻る。そこで彼は首を吊って自殺した文江の幻覚を見てしまう。

このシーンを皮切りに、映画はその存在そのものを歪んだものにしてゆく。『CURE』の後半部は、その前半部がどうにか保っていたある種の論理性を、明らかに放棄した形で進んでいく。その論理性とは、物語を因果関係の連なりとして見る際に申し訳程度についている論理性のことである。我々は映画を何度観たとしても、この映画の後半部の物語を論理的に説明することはできない。要するにこの映画は上記のシーン以降、観客との論理的な対話を放棄し、非論理的なコミュニケーションを強要してくるのだ。映画は「私とは一体何者か」という根源的な「問い」を観客にまで差し向ける。「存在の震え」は間宮から被催眠者たちを通して、高部、佐久間へと伝播し、最終的には我々観客へと伝播していく。そしてそのとき、我々はこの映画から差し向けられた「あんたは誰だ?」という問いを前にして、ただ狼狽するしかないのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?