note生活と読書ジャンルの変化

最近借りる本・読む本の傾向が変わった。

我が家と最寄り駅のあいだに市立図書館があるので、週1以上(娘は週5ペースで)図書館に行く。また、Kindleや書店でもわりとばかすか本を買う。全部精読できていないが、量でインプットする。

これまでも雑食ではあったけれど、8月ごろから、いままであまり手に取らなかった本を手元に置くことが増えた。

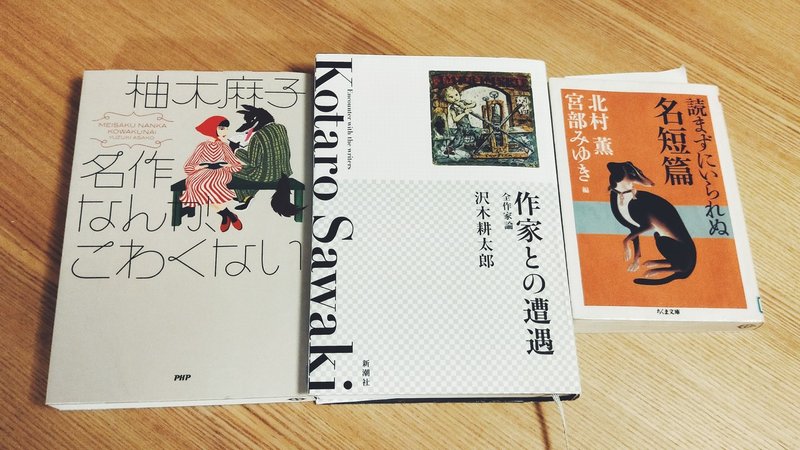

いま借りている図書館の3冊。アンソロジー型の短編集と、作家紹介エッセイと、作家による名作紹介。

・柚木麻子『名作なんかこわくない』

・沢木耕太郎『作家との遭遇』

・北村薫・宮部みゆき『読まずにいられぬ名短篇』

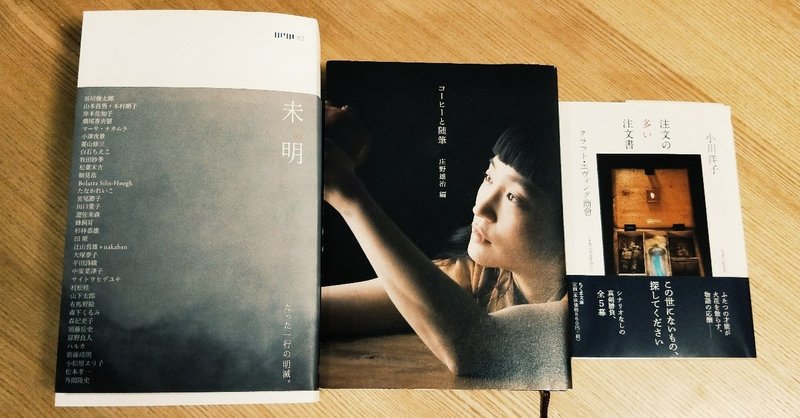

そして下は買った本。右2冊は、京都・五条麩屋町にある建築家のための本屋さん『大喜書店』で買った、アンソロジー随筆集と、往復書簡形式の小説。

・庄野雄二『コーヒーと随筆』

・小川洋子+クラフト・エヴィング商會『注文の多い注文書』

左端の『未明02』はしばらく前に買った、これも詩と散文のアンソロジー。

要は「いろんな作家さんの短い話をいっぱい読みたい」という完全にnote脳のチョイスになってきてるし、さらに「作家の立場から他の作家をほめる」というマガジンピッカー目線のチョイスでもあるということだ。アウトプットとインプットが噛み合ってきて、徐々に自分らしい執筆スタンスが見えつつある。

わたしは個の作家というより編集者的な立ち位置のほうが向いていそうだから、その視点をもって軸になりそうな本を探す。この手の名作、いっぱいありそうだ。探訪は続く。

🍻