創造的復興の意味を考える

ここ5年で熊本県は「熊本地震」・「令和2年7月豪雨」という激甚災害に指定されるほどの大規模自然災害に2度も襲われました。前者では県央・阿蘇地域が、後者では県南・天草下島地域が大きな被害を受け県内経済、特に観光業は非常に厳しい環境が続いています。熊本地震以降、ずっと「復興」というキーワードが熊本には付き纏っているような感覚さえあります。復興と一口に言ってもインフラの再建、生活の再建、経済の再建、コミュニティの再建など様々な切り口があり、当事者の立場によって「復興」の意味合いは大きく変わってきます。

熊本では蒲島知事が熊本地震後から提唱する”創造的復興”というキーワードが有名です。創造的復興の意味を要約すると災害前の状態にただ戻すのではなく、より良い状態にして復興すること。詳細はリンク先をご参照ください。

復興で実感する残酷な現実

令和2年7月豪雨発生から1年4ヶ月が経ちました。被害の小さかった地域から事業の再開が進んだのは当然だけど、被害が大きかった地域でも既に被災前と同じように営業を再開しているお店、水害当時のままのお店、解体されて更地のままのお店など千差万別。被害にあったタイミングは同じなのに何故復旧のタイミングが大きく違うのでしょうか。それは大きく2つの理由が関係していると考えます。

復旧のタイミングを左右する要素

①資金力

②経営者の年齢及び後継者の有無

①に関してはこれを言ったら元も子もないと思われるかもしれませんがリアルな事実です。金融機関やそれなりの規模がある事業所などは早期に復旧しましたが、個人経営のお店などの復旧のスピードは鈍い状況です。その背景として被災後は突然巨大な建設復興需要が発生します。そうなると地元の建設・建築会社はまず空いてなく、熊本市内など遠方の会社にお願いするしかありません。そうなると距離、需要の両面で割高になるのは当然で復旧コストはうなぎのぼりに。また、火災保険のカバー範囲の格差も大きく、被害額の100%近くカバーしている保険をかけているところもあれば、そもそも水害は特例で対象外となる保険しか掛けていない事業者もあります。そうなるとなりわい再建支援補助金に頼るしかありません。でも、補助金は膨大な資料作成、申請が必要だし、交付決定を受けて工事を実施して完了報告を提出して初めて入金があります。資金力がある事業所は「保険+自己資金」で時間を買うことができるし、資金がない事業所は公的支援を待つしかないのです。つまり、お金の有無が復旧のスピードに比例してくるのです。

②に挙げた経営者の年齢や後継者の有無も大きな要因と言えます。コロナ禍もそうですが被災地も廃業する事業所は意外と黒字廃業が多いと金融機関や行政から聞きます。その理由として経営者が高齢または後継者のいない事業者は被災をきっかけに事業意欲が大きく減退します。「わざわざ借金をしてまで商売を再開する意味があるのだろうか?」「今廃業したら残った資産と年金で食べていけるよね」こんな感じで再開を諦める方が多くいらっしゃいるようです。もし、まだ借金があったり、跡取りがいるなら「もう一回頑張ってみようか」「どうにか稼いで借金を返さないと」となり、事業再開を目指すことになります。このように公的支援があれば必ず事業が再開できるとは言えない事実はあまり知られていません。

充実している公的支援制度。しかし・・・

今回、当社が「球磨川くだり発船場」を「観光複合施設HASSENBA」として再建できたのは国と県が連携して令和2年7月豪雨で被災した中小企業等の施設、設備の復旧・整備、修繕に対し、補助による支援制度「なりわい再建支援補助金」を活用させて頂いたからです。

このなりわい再建支援補助金はこれまで東日本大震災や熊本地震、平成30年7月豪雨などが対象となった支援制度「中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(グループ補助金)」を改良したもので、これまでのグループ補助金とは違い1事業者の単独申請も可能になっている点でとても使い勝手が良くなり事業者にとってはとてもありがたい制度です。勿論、万能な訳ではなく下記の記事のように不公平感があったり、災害の度に行政が負担するのが当たり前になってきてしまう弊害があるのは事実としてあります。

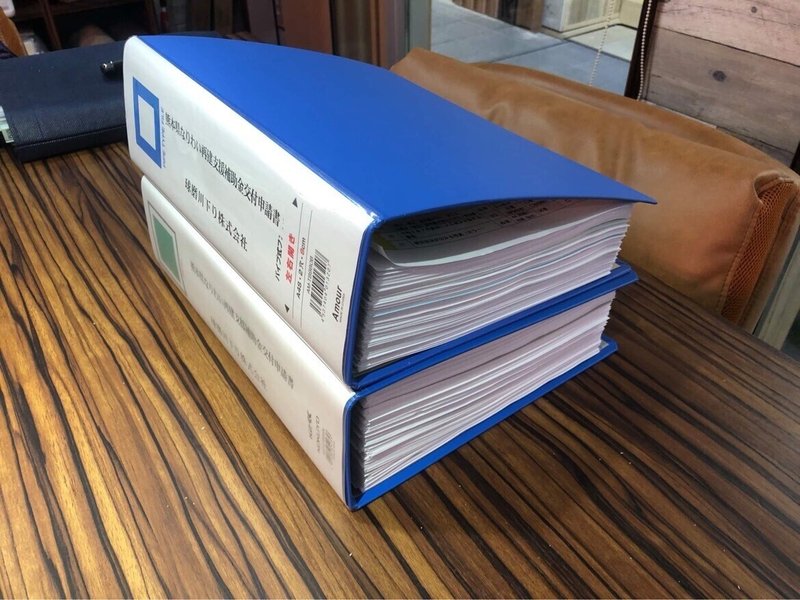

また、手厚い支援制度である反面、公的支援を受けるということで大量の書類作成が必要。その申請作業の途中で断念してしまう事業者も一定数いるのも事実で、前項で挙げた高齢の経営者が諦めるキッカケにもなることもあります。ただ、行政側も何も対策を打っていない訳ではなく、商工会議所や商工会で行政書士などを招聘して申請についてのセミナーを繰り返し実施していますし、WEBサイトの充実も図っています。要は制度設計、申請サポートを含めて国や県などの行政側も相当なノウハウを蓄えて支援体制を拡充していると言っても良いでしょう。支援制度を活用できるかどうかは経営者の能力次第と言ってしまったら誤解を招く恐れがあり怖いところはありますが、さすがに要項を読まずに「難し過ぎる!」と文句いうのは通用しません。

原状回復ではダメ。スピードも重要

本当に難しいことですが、復旧は1日でも早い方が良いですし、原状回復よりパワーアップして事業を再構築を目指す必要があります。その理由は長々と書くよりシンプルに羅列した方が分かりやすいので下記に纏めてみました。

原状回復ではダメな理由

①確実に街は被災前と同じには回復しない

②事業所も人口もどんどん減っていく

③インフラの復旧はかなりの時間を要する

④つまり、同じ内容で事業を再開しても売上は完全に戻らない

スピードが重要な理由

①事業再開までの期間は基本無収入

②会社だけでなく経営者も無収入

③再開まで時間を要すほど従業員の雇用維持が難しくなる

④一度離れた従業員が戻ってくる可能性は低い

⑤復旧に費やす時間と同じだけみんな歳をとる

どれも冷静に考えると当たり前の内容ばかりですが、被災当事者は精神的に追い詰められているのでなかなかこの事実には気付きにくい。でも気付かないといけないんですよね。本当に難しい。このことについては以前書いた記事にも詳しく書いていますのでご覧ください。

創造的復興は街全体で取り組む必要がある

ここまで書いた内容を読んで頂いたらご理解頂けると思いますが、復旧するには資金力が必要だし、経営者の年齢や後継者の有無でも大きく左右されます。また、支援制度を活用できる人とそうで無い人も分かれています。本当に色々な意味で格差が浮き彫りになってくるのが被災地です。

そして、街自体も間違いなく完全に元通りになることは無いでしょう。時間が経てば経つほど被災地の経済は衰退するし、住民が歳をとります。

だからこそ街全体で取り組み必要があるし、「地元住民・民間事業者」が「国・県・自治体」と連携して復興計画の策定が重要です。現在、私が事業を営む人吉においては積極的に行政側も住民だけでなく民間事業者からのヒアリングも行なっており、行政側からの視点に偏らないようにバランスを取りながら進められています。これまでの熊本地震などの教訓が生かされているのだと実感します。熊本県にノウハウの蓄積が成されているのでしょう。

私は民間側として行政へ様々な提案を行っています。特に強調しているのが各地区が欲張りすぎずに特色を生かしたゾーンニングをすること。正しいエリアマネジメントを行いながら復興計画を立てましょうとお話をしています。そしてその復興計画は”創造的復興”の成否を大きく左右するのは間違いありません。

創造的復興の拠点”くまりば”

人吉市内に官民連携の復興拠点が出来つつあります。その拠点とは「人吉市まち・ひと・しごと総合交流会館 くまりば」です。ここは元々国民宿舎だった場所をリノベーションして日本遺産エントランスセンターと経営支援を行う「Hit-Biz(人吉しごとサポートセンター)」、スノーピークビジネスソリューションズと提携した温泉付きのコワーキングスペース「osoto Hitoyoshi」から構成されます。実はこの”くまりば”も昨年の水害では大きな被害を受け、それらの施設は完全に水没してしまいました。しかし、懸命な復旧作業により今年の2月の営業を再開されました。

この”くまりば”を拠点に民間ベースというより、個人の圧倒的パワーで復興を牽引されているのがコワーキングスペース「osotoHitoyoshi」を運営する(一社)ドットリバーを立ち上げたIT企業「システムフォレスト」代表取締役の富山孝治さんです。

富山社長は自身が経営するIT企業の本社を2階フロアーに移転するほど気合を入れて取り組まれています。”くまりば”にはコワーキングスペースだけでなくシェアオフィスもあり、東京のIT企業や大学の研究室なども入居していて”くまりば”を拠点に人と人との交流が生まれており、富山社長及び”くまりば”が結んだ縁で人吉と様々なIT企業、ベンチャー企業との連携に繋がりました。

その富山社長を中心に地方活性化及び復興を担う人材育成を目的として、先月”くまりば”を校舎とする学びの場”ひとよしくま熱中小学校”が立ち上がりました。

熱中小学校について (以下公式サイトより)

熱中小学校は、『もういちど7歳の目で世界を…』をテーマに「地方にいると、学びたいのに学べない」という大人たちに向けて、全国で活躍する一線級のビジネスパーソンや著名人らを「先生」として各地に赴いてもらうというものです。山形県高畠町で2015年10月から始まり、ドラマ"熱中時代"のロケ地だった旧時沢小学校を利用していることから熱中小学校と名づけられました。

熱中小学校は「まちづくり=人づくり」と考え、地域の人材育成・異業種間交流・地域間交流・特産品開発などに取り組んでいます。IT企業などの社長、大学教授、デザイナー、技術者などの豪華な教諭陣が様々なトピックの講義を行い、他力創発を図ります。生涯学び続ける「熱中人」たちによる熱い創発活動は、現在全国に17校、海外に1校へと広がり、地域の垣根を飛び越えた全国レベルの地方創生プロジェクトとして注目を集めています 。

”ひとよしくま熱中小学校”の校長は熊本出身で東証一部上場のIT企業「アステリア」の創業者平野洋一郎さん。僭越ながら私は副校長を務めさせて頂いています。

第一期には有料講座にも関わらず140名もの方にお申込み頂きました。富山社長と意見が一致しているのがリカレント教育の重要性。”創造的復興”を目指すにはお金だけでなく人材が必要で、地域活性化&復興を担う人材育成の場が”ひとよしくま熱中小学校”となる訳です。この熱中小学校の活動を通じて人吉球磨に素晴らしい人材が育っていくことを心より願っています。

創造的復興を成し遂げるには

5000文字に近づいてきましたので、そろそろ纏めたいと思います。

”創造的復興”を成し遂げるにはただお金を支援するだけでなく、経済の復興に繋げないと意味がありません。そして、実行するための人材育成も同時に行っていく必要があります。現在、手前味噌ですが”HASSENBA”は”創造的復興”の成功事例として熊本県・国より高く評価して頂いています。しかし、それは球磨川くだり株式会社という小さいピースでしかありません。”創造的復興”を成し遂げる為にも”人吉球磨”全域でのゲームチェンジを起こす必要があると考えます。このゲームチェンジこそが蒲島知事の”創造的復興”という言葉に込められた意味だと私は考えます。

”HASSENBA”及び”くまりば”を経済の活性化の拠点に、”ひとよしくま熱中小学校”を人材育成の舞台にしながら被災地に新たな付加価値を創造して”創造的復興”に繋げて行きたいと思います。

新しい観光体験として始めた人吉城址ライトアップと球磨川ナイトクルーズ

ここから先は

水辺のまちづくり|観光・公共交通・三セク再生のリアル

熊本県をフィールドに観光と公共交通を軸とした水辺のまちづくりに取り組んでいます。また、補助金なしで公共交通立ち上げや債務超過の三セク再建な…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?