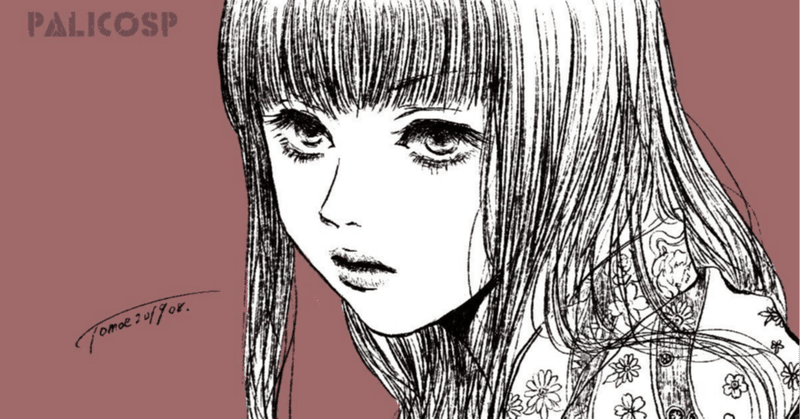

雑文(72)「漂流少女」

潮の香りだけがあった。

小遊庭(たかなし)は向かい側に立ち、生唾を飛ばし身振り手振り、いまの状況を支離滅裂に語る五百旗頭(いおきべ)の甲高い声よりも、辺りに漂う潮の香りに、小さなその鼻の鼻腔は膨らんで、それは真夜中に鳴く青い森に棲む梟を思わせた。

「聞いてんのかよ、小遊庭よ。わかってんのかよ、いまの状況がよ」無意識に韻を踏んだ五百旗頭は、妙に鼻腔の膨らんだ小遊庭に言う。「どうすんだよ、小遊庭よ。どこなんだよ、ここはよ」

向かい合う二人を交互に見上げる月見里(やまなし)は脚を組み直し、どちらに言うでもなく、二人のちょうど中間地点を眺めるように言った。「やめなよう、二人ともう。落ち着きなよう、ちょっとう」五百旗頭に釣られて韻を踏んだ月見里が、言ってから二人の顔を交互に見つめ、二人の反応を窺う。

「月見里、でもよ。こいつのせいだよ、こうなっちまったのもよ。こいつが忘れたせいで、私たち、人生はじまっての最大のピンチなんだよ」五百旗頭が言う。

「私は落ち着いてるから。落ち着いてないのは」と、小遊庭が言いかけてそれを遮るように五百旗頭が言葉を被せる。「騒げよ。落ち着くなよ。なに落ち着いてんだよ。わかってねえんだよ、おまえは。おまえのせいで、私たち」と、五百旗頭が言いかけてそれを遮るように月見里が言葉を被せる。「漂流した」

「遭難です」と、小遊庭。

「笑えねえよ」と、五百旗頭。

「笑えるう」と、月見里。

少なくとも数時間前までは幼馴染で大親友だった小遊庭、五百旗頭、月見里だったが、数時間後、互いの関係性に、小遊庭と五百旗頭の、に少し亀裂が走ったが、それも数時間経つと五百旗頭は声に出してストレスが軽減したのか、小遊庭との険悪さは薄れた。というか、冷静になって現実の絶望さに落ち込んだか、空腹になって体力に限界が来たか、五百旗頭は座り込んで静かになった。小遊庭は梟みたいに遠くを眺めるだけで、月見里は俯き気味に腿の上に開いた単行本に目を落とし、右左に目線を移してページを捲るだけだ。こんな状況でよく読書ができるなとは、小遊庭も五百旗頭も言わない。月見里が大の読書家なのを昔から知っていて、それは不思議な光景ではなく、むしろ自然な光景だったから、二人ともなにも疑問を持たず、互い互いにいまの状況に耽っていた。

「腹減ったな」と、五百旗頭が言う。五百旗頭に目を合わさず、独り言のように小遊庭は言う。反射的に。「朝ごはん食べてないから」

「もうすぐ日暮れかな」

「水平線に近付く太陽が見えるから、少なくとも後一時間以内に日暮れだろうね」と、小遊庭が眺めながら言う。

「落ち着きすぎ」月見里は本に目を落としたまま言い、五百旗頭が、「どうすんだよ。もうすぐ真っ暗だぜ」と最もな事実を言う。小遊庭もまた事実を言う。「灯りないから、真っ暗だ」

五百旗頭が笑う。笑い声が次第に大きくなる。馬鹿笑いになる。

「狂っちゃった」と、月見里。

「どんどん流されてるから、そのうちどこか陸に着くんじゃない?」小遊庭が沈みゆく太陽を眺めながら言うが、月見里が口を挟んで否定する。「潮の流れに乗っちゃったら、ぐるぐるぐるぐる同じところをぐるぐるぐるぐる回るから、どこの陸にも着かないよ。黒潮だったかな、昔テレビでそんな遭難事故の体験談を観たことがある」

「で、助かったの?」小遊庭が月見里に顔を向け、月見里は本に目を落としたまま首を左右に振る。「忘れた。ずいぶん前に観たテレビ番組だから。でもテレビ番組だから、まさか助からなかった体験談を放送しないし、それにそもそも助かってないと体験談にならないから。それか、亡くなった幽霊と交信して自称霊能力者が司会者たちに語ったっていうの?」月見里が半笑いになる。小遊庭が真面目な顔付きで言う。「自称霊能力者が幽霊と交信できると思わないし、それに教訓にもならない事実をテレビで放送する意味がわかんないから、助かったんじゃない? 体験談を話した実際に体験した、生身の人間は」

「為にならないことを平気で放送してるけどな。それに本物の霊能力者もいると私は思うけど」五百旗頭が言う。筏の揺れが少し大きくなった。日暮れになり、波の高さが変わったのか、海上生活の経験のない三人には結構な揺れに感じた。「三人揃って霊能力者の前で語ってる姿を想像すると笑えて来る」自暴自棄か、五百旗頭が鼻で笑う。

月見里が叫んだ。

どうした? と二人が月見里に顔を向ける。狂ったのか。とおとお狂ったのか、と。戸惑いの表情がどちらにもあった。

「灯りがないと本が読めない」

二人は表情を緩めて互いの顔を見ると肯いて見せた。

「ところで」五百旗頭が月見里に訊ねる。少し不機嫌げな月見里が言う。「なに?」本を閉じていた。

「月見里、なに読んでんだよ、さっきから」

「なにって」

「熱心に読んでるから。読書はあまりしねえけど、読む暇があったら読んでみようかなって」

月見里が腰を上げ、座ったまま見上げる五百旗頭に単行本を手渡した。

五百旗頭が日暮れの薄暗い中で表紙に書かれた題名を口にした。

「漂流少女」

元の場所に座り直した月見里が肯く。「どんな話だ?」と、五百旗頭が表紙を捲って、ぱらぱらページを流しながら月見里に顔を向けずに訊ねる。

「女子大学生三人が筏に載って広大な海を彷徨うお話」

「なんか」五百旗頭が言う。「いまの私たちと状況似てるな」

「大学生の一人が錨を降ろすのを忘れて無人島から遠ざかってね」

「おいおい」五百旗頭が言う。「ますますだ。そいつの名前はなんて言うんだ?」

「小遊庭」月見里が言い間違いや聞き間違いのない鮮明なゆったりした口調で言った。

「ちなみに、そいつと口論してたのは?」

「五百旗頭」月見里が言い間違いや聞き間違いのない鮮明なゆったりした口調で言った。

五百旗頭は恐る恐る訊ねる。「結末は?」

月見里は淡々と答える。「だから読んでる最中、冒頭しか読んでないから」

「助かるのか?」

「わからない。最後まで読んでないから」

五百旗頭は単行本を裏返し、数ページ最後のページを捲った。前屈みに顔を近付ける。目を細める。「読めない」と零した。

「灯りがない。すっかり真っ暗だ」と、小遊庭が言う。

「灯りは、灯りは」五百旗頭は小遊庭と月見里に交互に顔を向けるが、二人は黙って左右に首を振った。

「お先真っ暗だ」ページを閉じ、五百旗頭は叫んだ。

手を挙げた。疲れていたのか、指先に力はなかった。だからか。だから、そうなった。あっ、と五百旗頭が叫んだ時にはもう遅かった。単行本は海に沈むと海の底まで沈んでいった。真っ暗な海の底へ単行本は沈み、それはもう深海魚くらい、視力の弱い文字の読めない、それは読書とは縁のない場所に落ちた。

だからこのお話はもうこれ以上誰にも読まれないし、誰にも語られない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?