原石で終わった恋

地元に戻ってきたせいか昔好きだった人を思い出す。

高校を卒業して最初の同窓会で女子をザワつかせたイケメン。「あんなにかっこよかったっけ?!」「私服センスよくない?!」と女子たちは俄かに注目した。

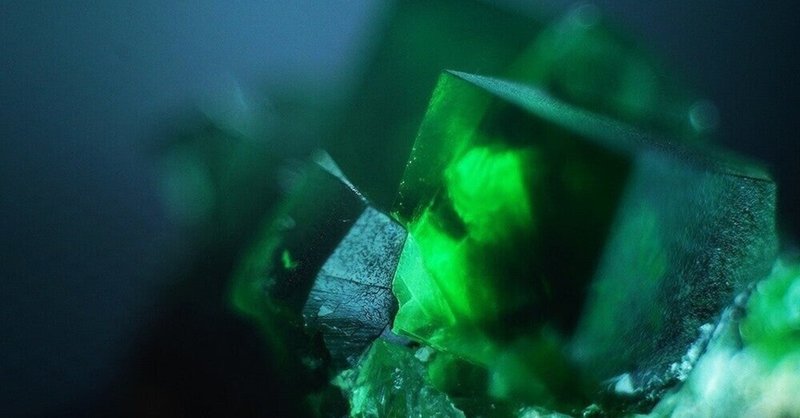

高校生のときは目立たなかったのだから、後から思えば彼は原石というやつだったのだろう。わたしを含め、ほとんど誰もそのことに気付いてはいなかった。高校生のわたしは自分の事しか考えていなかったから、自分の魅力に気付いてくれる人を求めながらも、逆に誰かの秘められた魅力に目を向けようとはしていなかった。

卒業してたかだか半年くらいしか経っていないのに、急にカッコよくなった彼にときめいたりしたら自分が人を表面で判断する人間みたいで嫌だった。わたしはバカだったが、「おのれが内面を好きになってほしいなら、自分だって内面に惹かれる人間になるべきだ。」そう理性を働かせるくらいにはまじめだった。一度は彼にグラついたが、そういう理由で泣く泣くときめきのドアを閉めた。

清廉ぶった価値観で恋愛をわざわざ不自由にするんだから、どっちにせよわたしはバカなのだ。

ところがその年の冬、わたしと仲のいい女友達とその原石くん、いや、この時にはすでに磨きがかかっていたから宝石くんと呼ぼう、、、いや、いわゆる正統派のイケメンと言うよりはちょっとユニークな人だったからビスマスくんくらいにしておこう、、、わたしと仲のいい女友達とそのビスマスくんと共通の男友達と4人で出かけることになった。ナントカ流星群を見るためだった。どういう経緯だったかは忘れたが、女二人はナントカ流星群の極大と聞いてはよく星空を見に出かけていたから、そのイベントに軽いノリで誘ったのだと思う。

とっても寒い晴れた夜に軽自動車に4人で乗り込んで出発した。わたしは後部座席にビスマスくんと二人で座ることになったのだが、荷物が幅を取っていたので座れるスペースが狭くわたしたちは足が密着した状態となった。わたしは「狭くね?」とか文句を言いながらもちょっと意識したりして、嬉しいような居心地が悪いような何とも言えない時間が過ぎた。

ビスマスくんの案内で、午前0時くらいに彼の通う大学に到着した。ビスマスくんは慣れた様子である棟に入り、階段を上り窓を開けベランダを乗り越えて、バレたら確実に怒られそうなルートで屋上まで導いた。

あまりにも楽しかったものだから、わたしはもう一人の女の子と一緒に

「入っていいの?入るけど。なにここ、なんでこんなとこ知ってんの?監視カメラがあるんじゃない?ピース!」

とかギャーギャー騒ぎながらついて行った。ビスマスくんに

「ちょっと静かにして!」

と怒られた。

屋上に上ると女二人はいつも流星を探すときそうするように、方角を見定めた後寝っ転がって星空を仰いだ。

地平近くは街の光で少し明るく、空が紺色に見えた。キャンパス内にある針葉樹が黒く輪郭を映し、見上げていくにしたがって暗くなる。天球に散らばった星はよく見えるというほどではないが東京よりはずっと多く見えた。見慣れた地元の夜空。

ビスマスくんは真冬なのに信じられないくらいの薄着で、確かロングTシャツ1枚を着て上着を持参するのを忘れていた。だもんで3分もしないうちに「戻ろうぜ」と言い出した。

女二人はブルブル震えるビスマスくんを無視した。

「今見えた!」

「マジ?!どこどこ?!」

と相変わらずワーキャー流星狩りに興じていた。

しかしさすがにビスマスくんが可哀想だったし、わたしたちも寒かったので10分そこそこで引き返した。それでも流れ星は2~3個見え、秘密の場所を教えてもらって冒険気分も味わえた。一生忘れられない素敵な夜になった。

白状しよう。わたしが異常にはしゃいでいたのは、ビスマスくんを好きにならないように必死だったからだと。わたしにはそのとき恋人がいたので、ビスマスくんを好きになるわけにはいかなかった。でも容姿や足から伝わってきた体温にドキドキしたのは、後ろめたい事実で、それだけではなくわたしの率直な物言いを受け止める度量やちょっとマヌケなところを友達からいじられるキャラクター、空がよく見える場所を知っているところなど彼はわたしを惹き付ける魅力をたくさん持っていた。

わたしの脳ミソはどうもloveとlikeをカッチリ分けられるほど精巧にはできていないので、ビスマスくんへの好意が「loveだったら裏切りだよ」と言われれば反論はできない。でもわたしはビスマスくんの事を愛せるほどには知っていないし、恋人がいるうちは知ろうともしなかった。恋人に最大限の愛情を注いだと胸を張って言える。

人間は知らない部分を美化して補ってしまう。わたしが惹かれたのは美化された人物で、本当のビスマスくんではないのだろうと思う。

数年後、その恋人とも別れて日が経った頃、わたしはビスマスくんに余計なことを言ったせいで嫌われてしまった。そこからはもうなんの連絡も取っていない。ただただ恥ずかしいし、申し訳ないと思っている。好きだった人に嫌われていると思うと泣きたくなる。いっそ忘れられたい。心配しなくても、今ビスマスくんはわたしなんぞが1ミリもいない世界を謳歌しているだろう。そうあってほしい。

ビスマスくんがわたしを好きだった瞬間はあったのではないかと思っているが、それは瞬間であってそれ以外はどうでもいい存在だったとも思っている。随分時間が経ったのにわたしばかりその流れ星みたいな瞬間にすがっているのだから、かなり情けないのかもしれないが、辛いあれこれを経て独り身でいる今の自分の醜い寂しい部分をまっすぐ受け止めて生きていこうと決めると、わたしの人生にあの素敵な夜があって本当に良かったと思う。ありがとうビスマスくん。そしてごめんなさい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?