「すべて真夜中の恋人たち」(川上未映子 著)

「夏物語」を読んでから、私のなかでちょっとした川上未映子ブームが起きています。もともとそんなに本を読むほうでもないので、今まで同じ人の作品を立て続けに読んだことがあるのは村上春樹と河合隼雄くらいなのですが、川上未映子さんもその一角に入ってくるかもしれないと思っています。

一回目に読み終わって、これはもう一回読まないといけない気がしました。恋愛小説のようでいて、通奏低音のように別のテーマが進行しているような感じがして。ちょうど「夏物語」が生殖医療を表向きのモチーフとして進行しながら、実は人間の生そのものを厳しく問うてきたのと同じように、この作品も二重構造になっているんではないかと。

ただ恋愛小説として見たとしてもすごく好きだなあと感じます。三束さんへの気持ちの描写だけでもこれは本当に心が動かされる素晴らしいもので、何というか恋愛を構成する最小要素を発見したような気持ちになりました。

わたしたちはお互いにお互いを構成するものをすこしずつ交換しながら、わたしは三束さんの記憶につまさきをそっと入れてゆく思いだった。

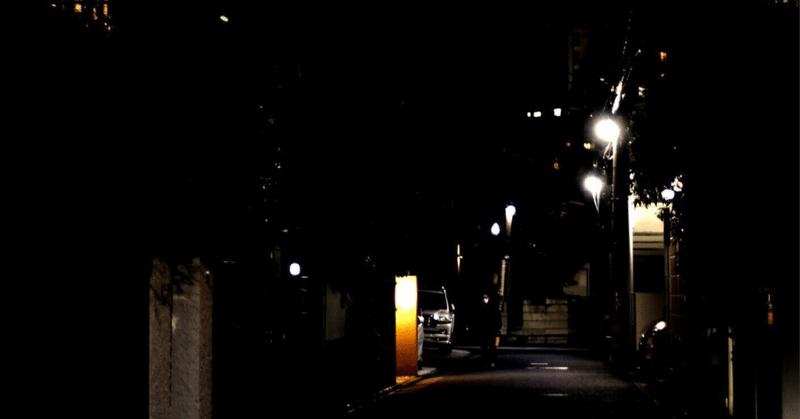

小さな光が連なるようなショパンの子守唄。夢のなかで冬子が描く、何の変哲もない小さな家。本当に人の心に安らぎを与えてくれるのは、こういう愛なのだと心から思わずにはいられませんでした。

二回目を読み始めると、もう最初のページから涙が出そうになってしまいます。そして、私が一回目でいちばんよく分からなかったところ、石川聖はどんな女性なのか、自分なりに少しずつ見えてきた気がしました。初めて読んだ時は、最初とても頼りがいのあるしっかりした女性として登場したのに、話が進むに従っていい加減な側面を見せたり、周りから不評を買っていたりして、結局良い人なのか悪い人なのか分からないまま終わってしまったので。

でも二回目を読み終わった今、聖はこの作品で最も「自分の言葉」を持っている人物だったんだなと感じています。自分の言葉を持つということは、時には他人を傷つけてしまうし、自分だってめちゃくちゃ傷つきますよね。自分の言葉を持っているからこそ、他の人との違いは必ず明らかになるし、全ての状況において正しくあり続けることも不可能ですから。

そして聖が言うように、自分の内なる声に気付いているにもかかわらず、わざと目を背けている人がもっとも性質が悪い、というのもなるほどねと思いました。鈍いふりをしてる人って、ほんとうにどこにでもいるよなあと。典子のように夫婦仲が終わっているのに何かと言い訳をして現実逃避してる人に限らず、パワハラ上司を持ち上げる人とか、人通りがあるのが分かってるのにスマホに目を落として歩く人とか・・・。

でもそういう生き方をしていると、一見うまく世の中を渡っているように見えて、じわじわと心が死んでいくっていうことなんだと思います。砂漠にいるミミズが先のほうから麻痺して硬くなっていくように。この作品には繰り返し「選ぶ」という言葉が出てきますが、自分の言葉を聞けていない人に、正しい選択などできるはずはないですよね。

三束さんは、聖ほど流暢でなくとも、自分の言葉で語ることのできる人です。冬子が自分の言葉を紡ぎ出せるようになるための使者のような存在だったのかもしれないと、この一節を読んで思いました。

後ろからみつめる三束さんの背中は、やはりうっすらと白く輝いてみえ、わたしはそれをみながら、まるで冬から届けられた、おおきな葉書みたいだと思った。

冬子がどんな様子であっても、評価することも言葉をさえぎることもなく、ただそこにいて聞いてくれる。向かいあう冬子の心に温かみを与えてくれるところ、謎に包まれていて捉えどころがないところなどは、どこかそれ自体が光を思わせます。そして手に触れたとたんに消えてしまうというのも、光の性質そのものだなあと思ったりしました。

この世界で、自分の言葉を持って生きていくのは大変なことです。それでも、聖のように傷だらけになったとしても、私たちはそれを殺してはいけない。辛抱強く言葉をつむぎ続けているうちに、私たちは充実した強さを手に入れて、心穏やかに生きられるようになるのかもしれません。(サバンナに寝そべる、食事を終えた牝ライオンのように。)

サポートしてくれたら、私が美味しいものを食べます笑