『竜とそばかすの姫』感想 ~すずのライブに潜む「大衆」の陥穽~

『竜とそばかすの姫』を遅ればせながら見てきました。非常によかったです!!!

細田守作品というと『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、あと(これを細田守作品と呼んでいいのかわからないものの)『劇場版デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』くらいしか見たことがなかったのですが、その3作品よりも個人的には強い印象を持ちました。

より具体的に言うならば、「爽快さ」、そしていい意味での「恐ろしさ」がないまぜになったような、そんな稀有な感動をもたらしてくれる作品だったと思います。

その印象の中身について、ネタバレありでつらつら書いていきます。

1. すずの成長物語としての『竜とそばかすの姫』

本作で一番「やられた!」と思ったシーン。それは本作クライマックス、生身の姿を晒してすずが歌う中で、子供を救うために濁流に飛び込む母のシーンがカットインされたところです。

「竜」の正体が親の虐待を受ける少年であることを発見したすずたちは、その少年、恵に直接接触することに成功します。しかしこれまで幾度も「助ける」の欺瞞に裏切られてきた彼は、すずたちの救いを拒絶します。彼にとって、ネット越しに現れたすずたちは、これまで救いの手を差し伸べてくるように見せかけて、結局自分たちを他人事として捨て置いてきた大人と、何ら変わりはしないのです。

ゆえにすずはUの世界で、生身の姿を晒すことを決意します。ベルとして名声を築いてきた彼女は、その名声をかなぐり捨てて歌うことで、恵を本気で救おうとしていること、他人事としてではなく、一歩も二歩も踏み込んで恵を助ける覚悟があることを、彼に示すのです。

そしてその中で彼女は、その自身の行為が、母の最期の行為と質的に同じであることに思いが至ります。彼女は母を喪って以来、なぜ母が自分を差し置いてまで赤の他人を救おうとしたのか、その母の判断に疑問を持っていました。母にとって、自分は赤の他人と同程度の存在でしかなかったのではないか。自分は母に、愛されていなかったのではないか。そう彼女は感じ、強い喪失感とともにここまで生きてきたのです。しかしそのすずも、苦しみに晒された弱き者を目にしたとき、全てをかなぐり捨てて手を差し伸べてしまう。そしてその判断はまさに、あの時の母が下した判断なのです。

だからここですずは、初めて母を理解することになる。母は自分を愛していなかったわけじゃない。自分と赤の他人が同程度の存在だったわけでもない。自分と他人の比較とは別の次元にある、何か最上の価値のために母は動いた。そう思いが至り、すずは母への喪失感を克服するのです。

この流れの中で、かつて濁流に飛び込もうとしたすずを止めたしのぶが、今度はすずの背中を押す展開も非常に利いています。彼らはもはや、無力で庇護される存在ではない。誰かに愛を求め、それを得られないことにただ苦しむ存在でもない。目の前で苦しむ他人のために自らを投げうつ心を、そして投げうつに足る何かを、二人は既に手にしているということです。そしてそれこそがきっと、「大人になる」ということなのだと思います。

冒頭で母を喪ったことを明示されるすずが、クライマックスにおいてついに母を理解し、その喪失を克服する。この点で、まず本作は「すずのビルドゥングスロマン」として一貫した作品になっている、そう言えるのだと思います。

2. すずのライブに潜む陥穽

とはいえ、本作のコアがすずの成長物語であったかというと、そうでもない。それはあくまで本作の一断面でしかないと思います。

タイトルにすら現れている「BEAST」と「美女」という構図、「ベル」という名前が示すのは、本作が明確に『美女と野獣』をモチーフに据えているということ。すると「野獣とは誰か?」というのは、本作にとって最も重要な問題であるといっても過言ではありません。そんな野獣の正体が王子様ではなく、すずとラブロマンスを繰り広げるかっこいい男の子でもなく、「親から虐待を受ける男の子」だったという事実は、やはり本作を考えるに重く受け止めなければならないものだと思うのです。

しかしだからといって、本作のテーマが「子供の虐待反対」であるかというと、それもなんだか表面的な解釈にすぎる。本作が反復して描いてきたのは、虐待される子供そのものではなく、虐待する父でもなく、その子供を取り囲む人々のふるまいです。

一番利いていたのは自警集団「ジャスティス」なる存在だと思います。リアル世界では警察がいるのに、リアル同然のバーチャル空間で警察がいないのはおかしい。そう主張して「正義」を執行する彼らは、あちこちで暴力をふるう「竜」の排除に動きます。もちろん過剰な暴力をふるうことはバーチャル空間の中であっても許されることではないと思いますし、それを規制しようとするのは理解できることです。

しかし「ジャスティス」は執拗なまでに竜を追い、彼をとりまくAIキャラクターへの虐め、あるいは竜が住む城への放火など、彼らこそ過剰な暴力をふるっている。そしてその過剰な暴力が向けられていた先は、父の暴力に震える少年だった。「正義」と言うならば、この弱き少年をその凄絶な環境から救うことこそが、正義であるはず。竜の正体を明らかになるとき、この「ジャスティス」たちの「正義」の行為がいかに滑稽なものであるかも、明るみに出るのです。

ではそんな「ジャスティス」が、なぜヒーローとして活動することができるのか。それは他でもなく、彼らをヒーローとして英雄視し、応援する大衆がいるからです。ベルのライブに竜が逃げ込んできたときもヒーローを応援する声ばかりでしたし、上記のような「滑稽な正義」というのは、人々の応援があるからこそ成立するわけです。で、その大衆についてはヒーローに対する姿勢以外にも、様々な描写がなされていきます。ベルのパフォーマンスに対して好き勝手意見する声。竜の正体を巡って様々な憶測を流布させ、かつての病を告白したメジャーリーガーには熱狂。恵たちが虐待されている配信を偶然見つけた誰かは、それを面白がって警察に通報して去っていく。本作のバーチャル空間の描写は、広大な空間に様々なアバターがいる『サマーウォーズ』のそれに非常に類似していました。あの夢のような空間に、あれから12年経った本作で付加されたのは、ネット空間にいる無数の人々が好き勝手に娯楽に興じている、もはや現代の私たちにとっては見慣れた風景なのです。

そんな「大衆」描写の極めつけが、最後のライブシーンなのだと思います。久々のベルのライブに集まった大衆を前にして、すずは生身の姿を晒して歌います。最初はその生身の姿に困惑していた人々も、いつにも増して力強いベルの歌声に感化され、最後はすずを先頭とした大合唱に至るのです。圧巻の映像美と素晴らしい楽曲に埋められた、まさに本作の一番のクライマックスであり、私も心動かされました。

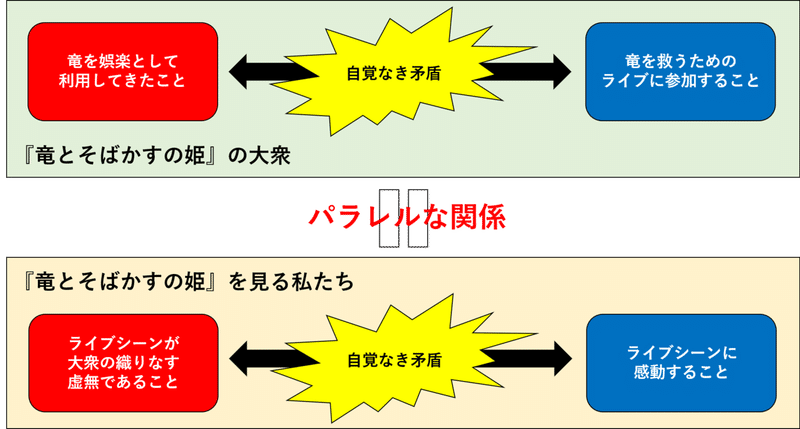

しかしそこですずの歌に感化され、合唱によって感動的なクライマックスを彩る大衆は、ジャスティスたちが竜を駆逐するさまに熱狂し、その正体を暴くことに興じていた大衆なのです。ここに、このシーンの「気持ち悪さ」がある。非常に美しい圧巻のシーンであるにもかかわらず、その内実には、竜を救うために歌うすずと、竜を自らの享楽のために利用してきた(そしてそのことに無自覚である)大衆が同居している。

だから、このライブシーンは実は虚無なのです。すずが生身を晒して歌い、恵にその覚悟を示すという目的が果たせた時点で、このライブシーンはその役目を終えている。その後に残るのは、「竜を救うためのライブで、竜を娯楽に利用してきた者が盛り上がる」という矛盾への無自覚が織りなす、壮大な茶番なのです。

いやもっと正確に言うなら、この作品は、このシーンがそういう意味で虚無であることを、自覚していると思います。なぜなら、このライブシーンの最終盤で、すずは再びベルに戻っているのですから。このライブは、すずが生身を晒して歌い、恵にその覚悟を示した時点でその本来の役目を終えており、あとは、大衆がベルの歌声に酔いしれるコンテンツと化した。だから本作は、すずを再びベルに戻すのです。すずを大衆が求める偶像<アイドル>へと戻し、コンテンツと化したこのライブを、コンテンツとして完結させるのです。

では、そこまでやっておきながら、そこまでこのシーンの虚無性を自覚しておきながら、なぜ本作はこのシーンを、あれほどまでに美しい映像美として完成させたのか。それは、「竜を自らの享楽のために利用しておきながら、竜を救うためのライブに興じる」大衆の矛盾を、この『竜とそばかすの姫』を見る者において、再現したかったからではないでしょうか? 私たちは本作中の登場人物ではなく本作の鑑賞者なので、いわば本作にとっては神の視点で物事を眺めています。だからこのライブシーンの虚無性についても、以上の議論のように認識することができるはずです。にもかかわらず、その虚無性を考慮せずに、このシーンの圧巻の映像美に酔いしれるのだとすれば。それは、「竜を自らの享楽のために利用しておきながら、竜を救うためのライブに興じる」大衆の矛盾と、同質の矛盾に、そしてそれに対する無自覚に、陥ってはいないでしょうか?

その矛盾に対する無自覚という陥穽に鑑賞者をはめるために、この映像美が用意されていたとしたら。私たちはその陥穽にはまり込んだ時、思い知るのです。私たちは、本作で執拗に描かれる大衆の醜悪さを、見下すことなどできない。それは私たちなのだと。私たちこそが「大衆」なのだと。そう、思い知らされるのです。

3. 当事者であることの尊さ

日々の享楽を追い求める刹那性。事情を知らないがゆえに、「正義」を振りかざして他者を傷つける暴力性。これは何もネットで生まれたわけではなく、ネットではっきりと可視化されたというほうが正確でしょう。古来より人間はこういうものであり、誰もがそういう「大衆」になりえるのでしょう。

ゆえに少なくとも、人々が「自分だけは愚民ではない」と思い込み、人々を大衆として見下している限りは、解決の道はありません。誰もが無意識に愚民になりえる以上、愚民でなくなることの第一歩は、「自分も愚民になりえる」ということを自覚することなのですから。

そういう意味で、本作は強烈な力を持つ作品だったと思います。本作には、見るものを「大衆」たらしめる要素がふんだんに含まれている。執拗に大衆の醜悪さを描き、それを批判したい気持ちがむくむくと湧き上がる。そしてクライマックスのシーンは非常に美しく、それに純粋に心動かされてしまう。それは悪いことではありません。しかし、そのようにして本作を見ていたら、それは「竜を批判していたのに、竜を救うライブで熱狂する」作中の大多数を全く同じということになってしまう。その美しいシーンは、これまで批判したいと思っていた者たちが作り出しているものなのですから。

そういう意地の悪い仕掛けを施してまで本作がやりたいこと、それは一つしかありません。他でもなく、「自分も大衆になりえるということ」を、見た者に自覚してもらうことです。その気づきこそが、醜悪な大衆性から自分が抜けだす、大きな一歩になるのです。

では、大衆性から抜け出せたとして、私たちはどこに向かえばいいのでしょうか。指針になるような「正義」なる概念ももはや欺瞞でしかないことは、本作の「ジャスティス」たちが身をもって教えてくれたとおりです。

結局その指針となりそうなものは、ここで本記事の前半に戻ってくるわけですが、やはり「目の前の苦しむ人を助ける」というような、当たり前で小さなことの積み重ねだけなのではないでしょうか。「こうすれば全てが解決する」なんて正解(=「正義」)はないし、私たちはすぐに大衆に転じる愚かな存在であるし、世界を指一つで動かせる大きな力もない。でも、目の前に苦しんでいるひとがいたら、目の前にいるからこそ、その人がどう苦しんでいるのかがわかります。その限りで私たちは、何も事情を知らないからこそ好き勝手言える「大衆」には堕ちません。当事者であることは、私たちを「大衆」性から救ってくれるのです。

本作のラストでも、これまでひたすら見る者の憎しみを買っていたであろう恵の父が目の前に現れ、すずを前におびえた表情を見せます。ここで初めて私たちは、父に対して、「この父にとって子供は全てであり、子供が自分から離れていくことに強く恐怖をおぼえていたんだろう」、「その恐怖感が、行き過ぎた暴力につながっていたのかもしれない」といった「想像」ができるようになります。虐待自体は何ら擁護できませんが、私たちはそこで初めて、虐待する父を遠くから糾弾する「大衆」から、父の境遇に思いをはせる「当事者」になることができるのです。

そんな、狭い範囲にしか届かないけれど、確かな価値がある姿勢。「大衆」でいる限りは見えない価値。そんな大切なものに気づく機会を与えてくれる、素晴らしい作品だったと思うのです。

(おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?