批評=運動の未来/過去のために―『NAM総括』編集にあたって(B面:松田樹)

はじめに

ぼくはNAMには入らなかった。それどころか、90年代の急速に政治化する(政治に回帰する)柄谷さん全体に批判的だった。ただ運動はずっと横目で見ていたし、その経験はゲンロン立ち上げの起点になっている。だからNAMの「失敗」を柄谷さんがどう捉えているのか、自分のこととして興味がある。

— 東浩紀 Hiroki Azuma (@hazuma) October 3, 2014

私が、友人たちとともにNAMという一つのアソシエーショニスト運動の組織を発足させたのは二〇〇〇年のことである。(中略)しかし、もろもろの事情から、このNAMは二〇〇二年の一二月をもって解散となった。(中略)NAM開始以降の私の著作はすべて、アソシエーショニスト運動と深い関わりがある。その意味で、私はこの二〇年間、NAMについて考え続けてきた、ともいえる。(柄谷行人『ニュー・アソシエーショニスト宣言』序文)

二〇二一年二月四日、吉永剛志の『NAM総括―運動の未来のために』が航思社から刊行された 。折しも、NAMを境に『批評空間』から袂を分かった東浩紀の『ゲンロン戦記』(中公新書ラクレ、2020・12)、そしてNAMの提唱者である柄谷行人『ニュー・アソシエーショニスト宣言』(作品社、2021・2)とほとんど時を同じくして。

NAM(New Associationist Movement)とは、二〇〇〇年に柄谷行人が提起した「資本と国家への対抗」のための運動体を指す。本書は、NAMの設立当初から二〇〇二年の崩壊期までその渦中に身を置いた吉永剛志が自身の体験を踏まえつつ、この運動の「総括」を試みたものである。

NAMの母体となった『批評空間』(1991〜2002)を中心とする一九九〇年代から二〇〇〇年代の言説空間の動向を知る上でも、政治運動の歴史的な文脈を知る上でも、本書は興味深く読めるであろう。少なくとも、NAMの「失敗」を今さらあげつらうために書かれたものでは決してない。むしろ本書は、従来批判的な眼差しが注がれてきたNAMの壮大な試みを現代の政治運動の「ケーススタディ」として捉え、「冷戦体制崩壊以後の左翼運動の困難とその可能性」を再考するものである。

我々、中上健次を専門に研究する松田樹と批評家の赤井浩太は、本書に資料整理・編集協力という形で参加した。我々の目的は、「批評」と「運動」とが密接に関わっていた当時の言説空間の下に吉永の記述をパッケージ化し直し、特にNAMの経緯や同時代を知らない読者に向けて(松田と赤井はともに1993年生まれである)多方面からの読解を提供する「読み物」として本書を編纂することにあった。また、松田は立場上、吉永が残してきた膨大な関連資料の整理・復元の仕事――後述の通り、NAMの成立に深く関係した作家こそ中上健次に他ならなかった(松田樹【B面 :批評=運動の過去のために】 )――にも携わった。

我々と吉永との関係は、赤井が属していた前衛批評集団『大失敗』(現・『ラッキーストライク』)の二号に、吉永が「高瀬幸途という〝歴史〟」を寄稿したことが親交の契機となった。それ以来、二人は吉永が勤める「使い捨て時代を考える会/安全農産供給センター」にも出入りすることとなった。共通する話題・関心は、他ならぬ【批評=運動の未来/過去のために】である。編集作業に際して、主に、松田は過去の方面に、赤井は現在ないしは未来の方面に強調点を置いた。この欄では、編集作業の余滴として、あるいは本書読解の補助線として、我々がとくに着目した論点や文脈に言及しておきたい。

松田樹 【B面 :批評=運動の過去のために】

1、NAMの「失敗」?―現代批評の修辞的煙幕

NAMも、メンバー間のトラブルを始めとする複数の問題によって、二〇〇三年一月に、設立されてたったの二年半で解散してしまいます。このNAMの「崩壊」をめぐっては、柄谷が自分勝手に「潰した」という見方もあり、いまもってよくわかっていないところが多く、批評空間社の共同出資者の一員でNAMのメンバーでもあった文芸評論家の鎌田哲哉などからの一連の柄谷批判があります。

(中略)柄谷行人という「思想」家による「現実=現在」に対する具体的なコミットメントが、そのプロセスの最中にはからずも潰え去った、という事実は、その理由がどうであれ、「ニッポンの思想」には一種の「教訓」として受け止められたのではないかと思えます。(中略)それはそう容易ではない、というよりも、どうしたって不可能なことなのではないか、という感じが、このNAMの「失敗」によって、なんとなく共有されていってしまったのではないかと思うのです。(佐々木敦『ニッポンの思想』、強調は引用者)

だから、柄谷さんの試みを「事後的」に批判するつもりはまったくないんですよ。そもそもゲンロンだって、来年にはつぶれているかもしれない。(中略)でも重要なのは、彼が「失敗」したからこそ、逆にぼくががんばれたってこと。そしてそれこそが「郵便的コミュニケーション」ってやつなんじゃないかと思うんですよ。柄谷さんのNAMがなければ、ぼくはゲンロンを途中で投げ出してしまったかもしれない。それこそが柄谷さんが僕に与えてくれたもっとも大きいものだと思います。(東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』ブクログ大賞受賞インタビュー後編、2017年9月22日、21年2月8日最終閲覧、強調は引用者)

NAMの運動は、しばしば現代に繋がる批評の文脈を整理する際に言及される。上記のように、佐々木敦の『ニッポンの思想』(講談社現代新書、2009・7)では、NAMの「失敗」を経由して、柄谷から東へと批評のヘゲモニーが移っていったのが、「ゼロ年代」であると整理されている。まず、『NAM総括』の重要性は、このようにNAMの画期性を指摘する反面で、その実、過去へのアクセスに蓋をしてきた従来の批評史の記述に修正と再検討を迫るところにある(実際、「NAMのメンバーでもあった文芸評論家の鎌田哲哉」という記述は、誤りであることが指摘されている)。

簡単に『ニッポンの思想』の言葉運びを見ておけば、「トラブルを始めとする複数の問題」「見方もあり」「理由がどうであれ」と内実が明らかにされないままに、揉め事の存在が黙説的に暗示され、「たったの二年半」(強調引用者)で「失敗」した運動というネガティブな印象が読者には植え付けられる。NAMにまつわる多少の経緯を知っていればなおさら、「トラブル」や「問題」という大仰な言葉遣いが、業界周辺にわだかまるゴシップや噂話のリアリティをより強化するだろう。その上で召喚されるのが、NAMを「「教訓」として受け止め」たという「ニッポンの思想」なる曖昧な主語であるが――ただ、この本が丸山真男『日本の思想』のパロディであることを踏まえれば、丸山の所謂「無責任」=非「主体」的な性格は自覚的なものかもしれない――、ゼロ年代に政治運動は「不可能なことなのではないか、という感じ」が「なんとなく共有されていってしまった」と概括される。このように今までNAMの経緯については漠然と険呑ではない雰囲気が醸成され、読者のアクセスが妨げられてきた。

一方で、同じく冒頭に掲げた東の整理は、NAMを肯定的に評価しているかに見えるが、実はより巧妙な仕方でそこに切断線を引いている。東はNAMを「批判するつもりはまったくない」と留保を示しつつも、柄谷の「与えてくれた」「失敗」例の上にゲンロンの活動があると述べており、ここでもやはりNAMの「失敗」は織り込み済みであるかのように語られている。更には、その経緯を「郵便的コミュニケーション」とまで名付ける東は、NAMの顛末を巧みに自身の批評の文脈へと落とし込んでゆくのである(こうした東の「歴史修正的」とも言える言説の附置の巧みさについては、左藤青の「資本主義的、革命的―東浩紀の広告戦略について」 を参照)。実際、引用は省いたが、出典元では「東さんと同世代」と述べるインタビュアーとの間には「ある種特別な期待感はありました」とNAMの期待と挫折に関する曖昧な同意が成立しており、それがNAMの「失敗」を経てゲンロンへというシームレスな歴史観を裏側から支えているのだ。

対して、『NAM総括』ではこれまでNAMを取り巻いてきたそうした先入観を排して、成立から末期に至る過程での議論の応酬や組織の変遷が克明に記述されている。「解散時においては批判を特に文芸批評家からうけた。私はその「批評」なるものにまったく納得がいかない」(Ⅰ章)と冒頭で宣言する吉永は、あくまでも「物事や活動者の関係を調整したり促進させたりする」「活動家」の立場から「現場の問題」を報告し、NAMの運動組織としてのポテンシャルに吟味を加えてゆく。また、本書ではNAMのメーリングリスト(ML)上の議論で最も水準が高かったのは農業消費者運動の領域であったと指摘されているが(Ⅵ章)、まさに吉永は解散後、有機農業の世界に対抗運動の継続を見出してゆくことになる(その点に関しては、【A面】で赤井が言及を加えている)。

とすれば、NAMは果たして「失敗」であったのかどうか。本書から得られる現代の批評=運動へのヒントは【A面】の赤井の記述を参考にしていただきたいが、その土台として、まずここでは「ゼロ年代」を「ニヒリズム」に満ちた政治的な無風地帯として葬ろうとする力学が露払いされている。

2、ネットへの期待―二〇〇〇年代のオルタナ空間

NAM周辺の時代背景として、もう一点興味深かったのは、インターネットの位置付けである。先にNAMではMLを通じて議論の応酬が行われていたと述べたが、NAMではそもそも「多重所属」を旨として、各会員が「地域系」「階層系」「関心系」に属する組織形態を取っていた(例えば、「東京」・「学生」・「芸術」、といったように)。そのクラスタごとにMLが割り振られており、時には顔も住所も知らない会員同士がML上のヴァーチャル空間で議論や交渉を進めることになる(活発な「地域」では現実的な交流も並行するであろうが)。ネットのML運営を通じてこそ、指導部に権力が集中しない――スターリン批判以来の左翼運動の課題(こうしたNAMにおける「歴史」への意識は最後の節で言及しよう)を超えた――組織運営が可能であると考えられていたのである。当時、柄谷が「くじ引き」で代表を決める方法を提唱して話題と混乱を呼んだが(「入れ札と籤引き」『文学界』2002・1〜2)、偶然に基づく選出も組織の中心化・硬直化を避けるためのものであった(ちなみに、当時の代表選の様子は、Youtube上にも掲載されている)。

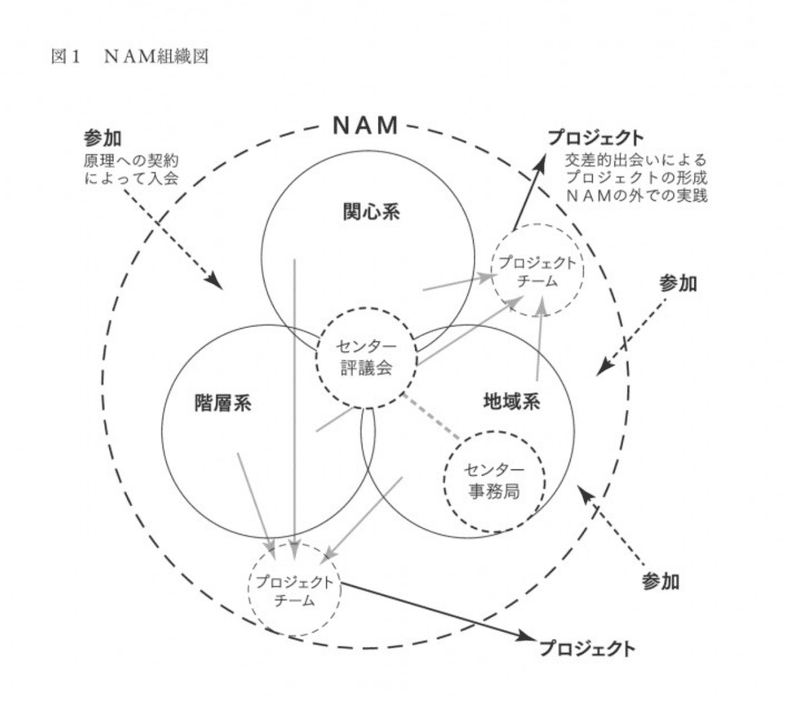

吉永の大胆な仮説によると、NAMの組織図は、以下のような形に素描できるのではないかという(昨夏の加筆修正の段階で出されたこのイメージ図は、資料整理をしていても漠然として全体像が掴めなかった我々にとって、最も驚いたことの一つだ。以下の図は、本書一八頁より)。

見られる通り、各会員が属する「地域系」「階層系」「関心系」が互いに重なりながらも緩やかにクラスタを形成し、参加者は縦の従属関係に縛られず、個人の関心に基づいて組織を動き回ることができる。そこで偶然的な出会いが生まれ、「プロジェクト」が動き出すことが理想とされていた。だが重要なのは、ここで顔も住所も知らない者同士が雑居するクラスタの内部や各クラスタを繋ぐのが、ネット=MLという脆弱な中継網に依存している点である。「資本」にも「国家」にも囚われず、かつ散在的な関係性を理想とするNAMが、しかしながら運動組織の形態を取ろうとする時、柄谷の著作やML上の議論がそのアポリアを理論的に乗り越える方途を模索していたとすれば、一方の組織を支えるインフラは当時の先進的なメディアであるネットに全振りされていたのである。

NAMはサイバースペース上で絶え間なく行われるインタラクティヴな会議の中にヴァーチャルなものとしてまずはある。当時インターネットはパソコンでは普及しはじめたが、携帯電話ではまだ黎明期だった。NAMが使っていたML(二〇一九年閉鎖)も一九九七年開設で最先端の技術的ツールだった。当時の日本のIT状況は巻末の年譜を参照してほしい。まだ光回線もなく、インターネットは通信速度は極めて遅かった。グーグルもアマゾンもフェイスブックもツイッターもユーチューブもまだ存在していなかったか、あってもないに等しかった。匿名掲示板2ちゃんねるも九九年五月、つまりNAMとほぼ同時期に始まったばかりだった。(Ⅰ章「過去と未来の間で」、強調は引用者)

我々も作成に力添えをした巻末の「NAM関連年表」は、九九年の二つの事象、すなわち『批評空間』誌上に掲載されたシンポジウム「いま批評の場所はどこにあるのか」(柄谷行人・浅田彰・東浩紀・鎌田哲哉・福田和也)と、匿名掲示板「2ちゃんねる」の開設を起点に置く。つまり、NAMが試みた新たな批評=運動組織の模索と日本社会へのネットの浸透は、ある種パラレルな現象なのである。

柄谷は後に「NAMがうまくいかなかった理由の一つは、まずインターネットのメーリングリストに依存しすぎたことです」と振り返っている(柄谷行人+浅田彰+大澤真幸+岡崎乾二郎「絶えざる移動としての批評」『文学界』2004・11)が、この柄谷の発言の妥当性やネットを用いた組織運営の是非については吉永が本書で詳細に言及しているので、そちらの記述を追ってもらいたい。

本欄では文学に関わる角度から、当時のネットへの期待感について、もう少し補助線を加えておこう。以下は、村上龍の『希望の国のエクソダス』(文藝春秋、2000・7)の一節である。

こういう連中が全国にいるのか、とおれは思った。しかも彼らは昔の全共闘のように物理的に結集する必要がない。ビラを印刷する必要もないし、電話をかけまくることもない。指令は一瞬にして六十万人に届く。そういう形での中学生の団結を大人は誰も把握していない。(中略)

「ぼくらの明和第一のグループにしても、ポンちゃんは何か命令するわけではないですからね。何ていうか、アイデアを出すんです。一二六の学校区の代表間では、メーリングリストを数種類作っていて、たとえばビジネスについてもアイデアを出し合います。不登校を続けるためには、とりあえず資金が必要だと、メーリングリストで最初に提案したのもポンちゃんでした。(後略)」(村上龍『希望の国のエクソダス』、強調は引用者)

資料整理の段階で興味深かったのは、ML上で同時期に出版された『希望の国のエクソダス』が盛んに議論されていた点である。この小説は全国の不登校の中学生達がネット上で結集し、地域通貨を発行し日本からの独立を果たすに至る粗筋を持つが、まさにNAMにも通じる時代の雰囲気を感じさせる。ML上のコミュニティを通じて「国家」と「資本」に対抗しようとしたNAMと同じく、管理教育と古い体制に反抗した低成長日本の若き世代は――「物理的に結集する」「昔の全共闘」のスタイルを反面教師に――、脱出口をネットというオルタナ空間に見出すのである。

実際、村上龍との対談「時代閉塞の突破口」(『群像』2001・1)で柄谷は、「「村上龍の今度の小説〔引用者注:『希望の国のエクソダス』〕はNAMに似てますよ」と人にいわれて読んだんですけど、確かに似ている」と発言している。この対談は、後にNAMに集まった学生たちが編集した『NAM生成』(太田出版、2001・4)に収録されている。同書の「あとがき」には「会議はほとんどメーリングリスト上で行われたため、わたしたちはまだお互いに顔も知らない。わたしたちは、居住地も、年齢も、専攻分野もばらばらであり、学生であることと、この本を完成させたいという意欲のほか、なんら共通点を持たなかった。しかし、そのような形態こそがNAMなのだと感じている」とある。

翻って、今日ではネットへの失望と批評=運動の根拠地の必要性がしばしば口にされる。『NAM総括』と同時期に刊行された『ゲンロン戦記』も、冒頭の活動紹介に当たって「2010年代はネットへの失望が広がった時代ですが、そのまえの2000年代は対照的にネットの夢が語られ続けた時代でした」と始まる。「特集 アジール―自由/癒し/逃避の空間」を組んだ最新号『情況』には、瞬時のお祭り騒ぎで終わる「政治的ハッシュタグ」に埋め尽くされた現代のネット空間を批判し、長い目で組織を構築することの重要性を語った東のインタビュー「ゲンロンという〝根拠地〟を創造せよ!」が掲載されている。前年5月に行われた東と外山恒一との対談でも、両者の間でイデオロギーは異なるにもかかわらず、やはりネットではなく「実効支配空間」が必要だ、との意見で議論が一致していたように記憶している。また、やや文脈は異なるが、絓秀実もSEALDsに代表される現代のSNSが主導する「運動」を批判する際に――「昔の全共闘のように物理的に結集する必要がない」という『希望の国のエクソダス』の記述とちょうど正反対に回った形で――「土地なきパルティザン」という理念の空疎さを突いている(『生前退位―天皇制廃止―共和制日本へ』堀内哲編、第三書館、2017・7)。

![Screenshot_2021-02-09 情況 2021年 01 月号 [雑誌] 本 通販 Amazon](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/45143713/picture_pc_e61be3fa655cb52129e11d49aecbf9ad.png?width=800)

だが、これらの議論はまずもって、東や絓もかつては近傍に位置したNAMにおいて、批評=運動の根拠地がネットというオルタナ空間に見出されたことの反動であることを念頭に置いておかなければならない。二〇〇〇年代にネットが夢見させたものとは具体的にどのようなものであり、そこから今や何が失われたのか。NAM以降、情報環境論を牽引した東さえもが、近年はしばしばネットへの期待を批判的に回顧しているように、現代はもはやそれをも「総括」する時期に入っているのだろう。

3、中上健次という固有名―批評=運動の歴史意識

最後に、私が専門とする中上健次とNAMとの関わりについて、簡単に言及しておこう。吉永が学生時代に耳にした中上の死に関わるエピソードから始まる(この部分は、航思社のサイトで「試し読み」もできる)ように、実は、『NAM総括』には通奏低音として中上健次という一人の作家の存在感が響いている。吉永の証言と考証によれば、NAMの母体は「スペースAK」や「アソシエ21関西」といった関西に基盤を置く運動組織であったが、そもそも「スペースAK」の核となる動きは中上の故郷・紀州で開催されていた――今も開催されており、私も毎年参加している――「熊野大学」の受講生の間でのプライベートな会話を契機としていた。ゆえに、運動組織として活動が開始されてからも、その周辺では中上に関する講座や読書会が設けられていたそうである。管見によれば、その事実は中上研究はおろか、周辺の批評的な文脈においてもほとんど言及されてこなかったように思われる。

熊野大学のスタッフと受講生によって発行されている熊野大学文集『牛王』七号(二〇一〇年発行)に、再初期から解散直前までNAM会員で、NAM以前から熱心な熊野大学受講生でもあった故・飛弾五郎の「一九九九年のスピンオフ」 というエッセイが載っている。(中略)要は、飛弾の記憶によれば、NAMが開始された時、最初に核となったのは熊野大学受講生たちだ。彼、彼女らが、まずはスペースAKで活躍していく。「運動の最初期における、実に錯綜する様々な状況にあって、縁あって夏季セミナーで結びついた七名のパーティは確固として行動し、それなりの光芒を放つ存在足りえた」と飛弾はいう。(Ⅱ章「運動への模索と『批評空間』」)

次第に全国規模の組織へと展開されてゆくその後の顛末については、Ⅱ章以下で吉永が報告する通りである。ここでは、より中上に寄せた文脈から背景の事情にもう少し注釈を加えておきたい。

『NAM総括』では煩瑣になるため省略されているが、そもそも『批評空間』という雑誌の創刊、そしてその経緯自体に中上健次が大きく関わっていた。92年に中上が没した直後の『批評空間』編集後記にて、柄谷は「『批評空間』の創刊に、中上健次がいかにも彼らしいやり方で深くかかわっていた」と明かしている。また、『批評空間』第1期終刊号にも中上を特集した企画が立てられており、巻頭の座談会で柄谷は以下のように切り出している。

柄谷 いまの時点では言いにくい事情があるのですが、中上健次は『批評空間』の準備段階で深く関係していました。さらに、彼は創刊号から小説の連載をやると言ってきた。(中略)とにかく、『批評空間』の発端において、中上がコミットしていたことはたしかです。

(柄谷行人+浅田彰+渡部直己+蓮實重彥「中上健次をめぐって」)

では、なぜ中上健次なのか。

第一に、この時期の柄谷周辺の批評家と中上が共通して抱いていた関心として、八九年以降の旧来システムの瓦解という問題がある。八〇年代中盤には疎遠であった柄谷と中上は、八九年の冷戦体制崩壊/昭和天皇死去を機に再接近し始め、湾岸戦争に際して「湾岸戦争に反対する文学者声明」を共同で発表する。更に、上記の座談会で浅田は「八〇年代半ばぐらいから、冷戦の終わりを予想し、たとえば大東亜共栄圏の問題などを先取りして批判しなければならないという予感があった」と述べているが、まさに中上が晩年に著した未完の大作『異族』や『南回帰船』もサブカルチャーの側から冷戦崩壊=「大東亜共栄圏」の問題に応接したものに他ならなかった(サブカルチャーの分野へと中上が足を進めたことには、柄谷・浅田との歩調のズレはあったが。このあたりの事情については、私はすでに『マンガ/漫画/MANGA―人文学の視点から』に寄せた論考で考察を加えた)。冷戦体制崩壊/昭和の終わりに新たな歴史の動きを察知していたという点で、この時期、中上と柄谷・浅田は共通した志向を有していた。そして中上が故郷で九〇年に「熊野大学」を始めたことに並行して、柄谷・浅田もまた(中上にも支援を受けつつ)九一年に『批評空間』を創刊したのであった。

しかし、九二年に中上は没し、その試みは継承されるとは言え、彼本人が「熊野大学」に抱いていた構想は宙に浮くことになる。対照的に、『批評空間』は活況を呈してNAMへと展開してゆくことになるが、『批評空間』からNAMへの推移においてもやはり繰り返し中上の固有名が登場する。先に挙げた同時代的な繋がりを超えて、後々まで中上が重宝される理由は、恐らく、ゼロ年代へと向かう過程で「中上健次」という固有名を文学史から選択すること自体に、彼らの一種批評=運動的なパフォーマンスがあった。

九二年に中上が亡くなった直後の『批評空間』編集後記で浅田は、「八月十二日、中上健次が世を去り、日本近代文学は事実上おわった」と記している。同様の趣旨は『近代文学の終り』(インスクリプト、2005・11)にて、柄谷も記すことになる。私見では、これらの宣言は、彼らにとって中上がこの時期に「日本近代文学」のパラダイムが「おわった」と説得力を持って宣告し得るリミットであったことを明かしている。すなわち、彼らは「近代文学の終り」が衝撃力を持って響かない時代がじきに到来することを既に見越しており、それに先立って「中上健次の死」という終焉をあらかじめ設定することで、次なる「始まり」に関する言説が見目華やかに立ち上げられるのである。実際、中上の死の以前には彼を特権的に「日本近代文学の終焉」に位置付ける文言は見られないのであるし、まさに冷戦崩壊期に書かれた『終焉をめぐって』(福武書店、1990・5)で柄谷は大江健三郎にも村上春樹にも三島由紀夫にも「終わり」の意識を見出していたのではなかったか。つまりは、中上の死をあえて衝撃的な出来事として演出することで、彼らはこの時期、批評のプログラムを「日本近代文学」の伴走者から、別の役割へと書き換えてゆこうとしていたのだ。

例えば、鎌田哲哉は、二〇〇〇年に柄谷が打ち出した方針「NAM原理」――これはネット上にて発表された後、『NAM―原理』(太田出版、2001・11)として刊行された。近刊の『ニュー・アソシエーショニスト宣言』にも再録されている――について、以下のように評している。

先日私はHP上で公開中の「NAMの原理」を熟読し、二つの事柄を再確認した。第一に、代表柄谷行人は、日本資本主義論争、およびその影響下に成立した近代批評がもつ理論的成果の一切をこの「原理」に投入してみせた。(中略)「原理」はその意味で、「資本と国家」に対抗すると同時に、所謂二七/三二両テーゼにも対抗し、さらにはそれをめぐる諸論争をも総括する、全く新たな「二〇〇〇年テーゼ」の提起であるといえる。

(鎌田哲哉「進行中の批評⑴―NAMへの自立、NAMからの自立」『早稲田文学』2001・1)

小林秀雄に始まる批評の歴史が「日本資本主義論争」の近傍に位置し、文学を媒介に日本の近代化の問題を問うてきたことは、しばしば指摘される通りである。だがそのフォーマットでは、もはや冷戦後に胎動し始めた新たな歴史の動きには対応できない。鎌田が祖述するように、むしろそうした過去の遺産を「総括」しつつも、次なる世紀に向けて批評=運動は別なるプログラムを打ち出さなければならない。第1期を中上特集で締め括り、「日本近代文学」を「総括」した彼らは――後に見る通り、中上をエンドに置くこの歴史観に並走した企画が共同討議「近代日本の批評」であった――、その延長線上に第2期『批評空間』、そしてNAMの運動へと段階的に跳躍していったのである(実際に、柄谷は『終焉をめぐって』にて、竹内好が「日本近代史のアポリア」と呼んだ問題を相対化する視座をすでに提出しており、日本の近代化を云々する議論から自身の批評を切断する準備は早い段階で整っていた)。このようなシーン形成の力学の下に展開された運動こそNAMであったのであり、ゆえに彼らの言説上において中上をエンドに置くその評価と運動に関わる諸々の提起は密接に連動しているのだ。

以上の背景を踏まえれば、NAMの原型が「熊野大学」から発足したのも、理由のないことではないと言えよう。ちなみに、浅田は「マルクスから(ゴルバチョフを経て)カントへ」(『ゲンロン4』2016・11)にて、「柄谷行人から事態の収拾に協力してくれと頼まれて最終盤に参加した、あれはいまにして思えば過った妥協でした」とNAMとの関わりを消極的に振り返っているが、これもまた「歴史修正的」ではある。組織内部での振る舞いはどうであれ、少なくとも対外的にはシーン形成に当たっての浅田の関与は否定しきれないものがあるからだ(そのことは、Ⅶ章に別の角度から吉永も触れている)。

やや踏み込んだ見取り図かもしれないが、ここからは現在に活かすべき有益な示唆を得ることができる(それが『NAM総括』の趣旨であった)。確かに中上の作品は相対的に優れているかもしれないが、であるにしても、後世の研究が中上のテクストだけを精緻に読解してもそれは視野狭窄に過ぎよう。彼の作品周辺には、上記のようなコンテクストが不可避にまとわりついているからだ。あるいは、現代の批評の困難は、中上のような喚起力を持った固有名を導入し、シーン形成ができないところにある。2015年から16年にかけて『ゲンロン』誌上で『批評空間』の「近代日本の批評」を模して、「現代日本の批評」と題した特集が行われたことがある。だが、両者が明白に異なるのは、小説と批評との割合である。例えば、「近代日本の批評」の年表上では両ジャンルがセットで配されているのに対して、「現代日本の批評」では大半を占める人文書の中にかろうじて「ノルウェイの森」などのベストセラー小説が挿入されるに過ぎない。このことは、批評が小説を論じることで時代を体現するような言説空間のセッティングが不可能になったこと、単に売れた数や話題の訴求力でしか小説や作家を選定する物差しがなくなったことを明かしている。以下のような絓の指摘も、これに関連するものであろう。

「批評史」などいつから存在しえたのか、『日本近代の批評』が可能だったのは、中上健次という抑えがあり、小説中心のパースペクティヴがギリギリ可能だったからだろう。現在、文学史書くとして作家作品を年代順に並べるしかできぬ。そこでなされる批評史など「精神史」以上ではないだろう。

— 猫飛ニャン助 (@suga94491396) January 15, 2017

「中上健次という抑え」を設定するからこそ、「日本近代文学」――それがここで言われる「小説中心のパースペクティヴ」とほとんど同義であることは、絓の『小説的強度』や『日本近代文学の〈誕生〉』で指摘されていた通りだ――の有効性を立ち上げることができ、またそれが「終わった」という宣告も喚起力をもって響き得る。

柄谷は、NAMの新規加入者に向けて「MLに意見を述べる者は、たんに第三者だけでなく、「歴史」を意識していなければなりません」と告げていた。それを受けて「「歴史」を意識した運動だった」と、吉永の『NAM総括』は書く。とすれば、本書は「運動の未来のために」と副題されてはいるものの、単にこの内容を踏まえて運動にコミットしてゆくだけでは、実は片手落ちである。歴史意識に支えられたNAMを受け継ぐことは、そこで切断された「日本」「近代」「文学」を遺産継承することでもあるからだ。この後ろ向きに進んできた【B面】もまた、したがって赤井が担当した【A面:批評=運動の未来のために】とコインの裏表の関係にある。本書の企画段階で、吉永が主張するNAM再考の必要性に即座に賛同し、我々が勇んで編集に参加したのも、NAMという運動が今なお過去と未来に向けているその鋭い問題提起ゆえである。

********

【追記1】

『NAM総括』は、あくまで議論のたたき台である。本書末尾の「おわりに」に、吉永が2013年に主催した学生中心の討論会での体験を踏まえて「このかみ合わなさを少しでも解消することができれば」と記しているように、本書で試みられたことは、MLを始めとする膨大な資料をまずは開かれた文脈や通史の上に落とし込み、その経験を現代の読者や後世へと伝えることであった。したがって、運動の常として記述の妥当性に関する批判や別の文脈からの証言も今後多数あり得よう(例えば、石川義正は『NAM総括』に即して、以下のようなツイートをしている)。

個人的関心から吉永剛志『NAM総括』を読んだ。いずれ備忘と感想を書くつもりだが、とりあえずp117*7の記載には誤認があるように思う。その当時、私は四谷の事務所で定期的に開かれていた朽木水氏が主宰する生産消費協同組合の学習会に出席しており、内藤裕治氏を招いて話を聞いたりしていた。でもこの

— 石川義正 (@canalshore) February 9, 2021

本には一切記載がない。たぶん記録がないだけで「ぱたっと学習会などはなぜか開かれなくなる」ことはなかったはずだ。私がNAMで参加した活動はほぼその勉強会だけなので、それがなかったことになると私には何も語れることがなくなる。もちろんMLが全てという姿勢はNAMという組織の問題でもあったのだが

— 石川義正 (@canalshore) February 9, 2021

我々としては、このように『NAM総括』をたたき台にして、ようやくNAMの運動が歴史化され、その是非が議論の俎上に載せられてゆくことを望む。多少時間はかかるであろうが、本書には入り得なかった証言や資料は、今後、「NAM総括補遺」として、少しずつまとめてゆきたいと考えている。

【追記2】

松田と赤井はややアカデミックな媒体であるが、『NAM総括』から示唆を得た以上のような問題意識の下に、歴史からある切断面を切り取ることで、現代の批評の視座を更新する別の企画を現在用意している。こちらも公表にはいま少し時間を要するが、『NAM総括』とともに、今後、延長線上に展開されるそちらの仕事にも目を向けていただければ幸いである。

【2023年5月追記】

→以下の形になりました。

①「特集・「政治と文学」再考」(『国文論叢』2022・3)

戦後日本文学を規定してきた「政治と文学」という命題が、1970年代にある転換をこうむったこと、またそれが現代に形を変えて再浮上してきたことを横断的に取り上げた企画。

②人文書院「じんぶんのしんじん」企画(「批評の座標」2023・5〜)

日本における文芸批評という歴史的な営みに、現代の視点から照明を当て直す企画。小林秀雄・吉本隆明・浅田彰などを若手批評家が取り上げてゆく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?