オトナの社会科見学-いちご味-(1):吉野川の方向転換

子どもたちも塾やら部活で相手をしてくれなくなりましたので、妻と社会科見学に出かけることにしました。

300万年前

四国の航空写真を見ると東西に白く線が見えます。これが中央構造線です。中央構造線は地質境界と言われるようにその南北で異なる地層や岩石が分布します。

気が遠くなるような300万年前、現在の中央構造線の断層活動が始まりました。西南日本に対して垂直方向に沈み込んでいたフィリピン海プレートが北西へと運動方向を変えたのです。このドラマが起きたのは、沈み込んでいくフィリピン海プレートの東端が太平洋プレートと衝突したために北向きに進めなくなったからです。

讃岐山脈

300万年前、フィリピン海プレートの運動が変化し始めた時には讃岐山脈はまだありませんでした。そして、当時の吉野川(古吉野川)は四国山地から讃岐平野へと流れ込んでいました(現在の土器川になっている)。

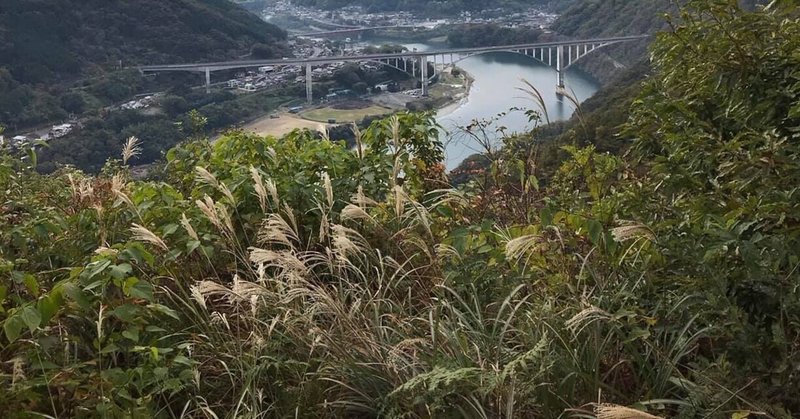

当時の吉野川の流路は美馬付近から北上していたと考えられています(写真:美馬で休憩中に食した美馬チキンの唐揚げ)。その後、フィリピン海プレートの北向き成分の運動によって讃岐山脈が隆起したため、当時の吉野川は山地に東向き(中央構造線に沿って徳島方面)に流路を変えました(写真:高知からやってきた吉野川が方向転換するところ@井川池田の展望台から)。

現在の吉野川が方向転換する池田と美馬の間の25キロメートルが、年速1センチの速さで300万年間の断層運動で生じたズレと言うことになります(写真:隆起してできた山地に阻まれて、中央構造線を東側に沿って流れる吉野川)。

道の駅みまの里でいただいた美馬チキンの唐揚げ

高知からやってきた吉野川が方向転換するところ@井川池田の展望台から

隆起してできた山地に阻まれて、中央構造線を東側に沿って流れる吉野川

人の暮らしと土地

池田の周囲は玄武岩の土地で、その土地は本来はあまり農業には適していないのだそうです。しかし、歴史を振り返ると、池田の辺りには多くの人が集まり、農業が盛んとなったといいます。なんでだろう?と不思議がられていたことがあるそうですが、現在ではその理由が土地の隆起と吉野川の方向転換の為に、変成岩の土地がずれ込んできたからと言われているようです。変成岩の土地は農業に向いているのだそうです。おもしろいですね。

他方、山脈の北側には讃岐があります。讃岐と言えば「うどん」。小麦と塩が重要です。

高知から讃岐平野に流れていた当時の吉野川(土器川)が方向転換してしまったために、讃岐平野では水不足に悩むことになりました。学校の教科書でも習った通り、平野のあちこちに溜池が作られました。讃岐平野では米作よりも水が少なくて良い(うどんの素)小麦の栽培が盛んになったわけです。

そして、ご案内のように、瀬戸内海は雨量が少なく、讃岐の土地は塩の一大産地でもありました。

土器川源流へ

山地が隆起したために千切れてしまった吉野川ですが、25キロほど東側にずれた山地には新たな川が生まれていました。その源流が土器川源流です。自動車で上がれますし、徒歩で山道を往くこともなく、便利な場所に源流の記念碑があります。

帰りの景色もなかなかナイスです。

中央構造線

道の駅みのでは、中央構造線の露出を見ることが出来ます。嬉々として身に降りていたのは私たち夫婦だけでしたが。

帰り道

帰りはのんびりと下道で往きます。途中、大歩危で紅葉を眺めつつ、吉野川をさかのぼり高知へ向かうのでした。写真は土讃線下りと吉野川のもみじ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?