福島訪問記 2021年9月(2) - 福島原発のある双葉町、飯舘村の伊藤延由さん訪問

はじめに

この記事は、福島訪問記 2021年9月(1) - 大熊町(福島第一原発所在地) の続きです。

大熊町を訪問した翌日、同町と同じく福島第一原発(以下、福一)がある双葉町を訪問した。双葉町は、私が最初に訪れた原発事故の被害場所であり、忘れられない土地であった。

前回、回ることが出来なかった場所を中心に歩き回り、写真を撮りまくった。相変わらず、行く度に生気を失われていく様な感覚を覚え、ここは現実なのかと疑いたくなる。

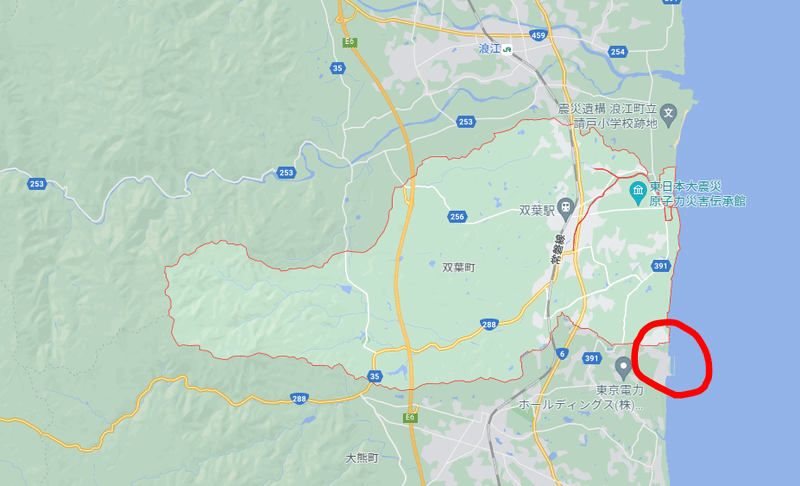

双葉町の地図を示す。赤丸は福一。

双葉町を訪問した後は、福一から北西30km~40kmにある福島県飯舘村を訪れた。

同村は福一から30kmと離れた位置にありながら、福一の原子炉建屋が爆発し、その時吹いていた風により放射性物質が北西に運ばれ、同村に降り注いだ。

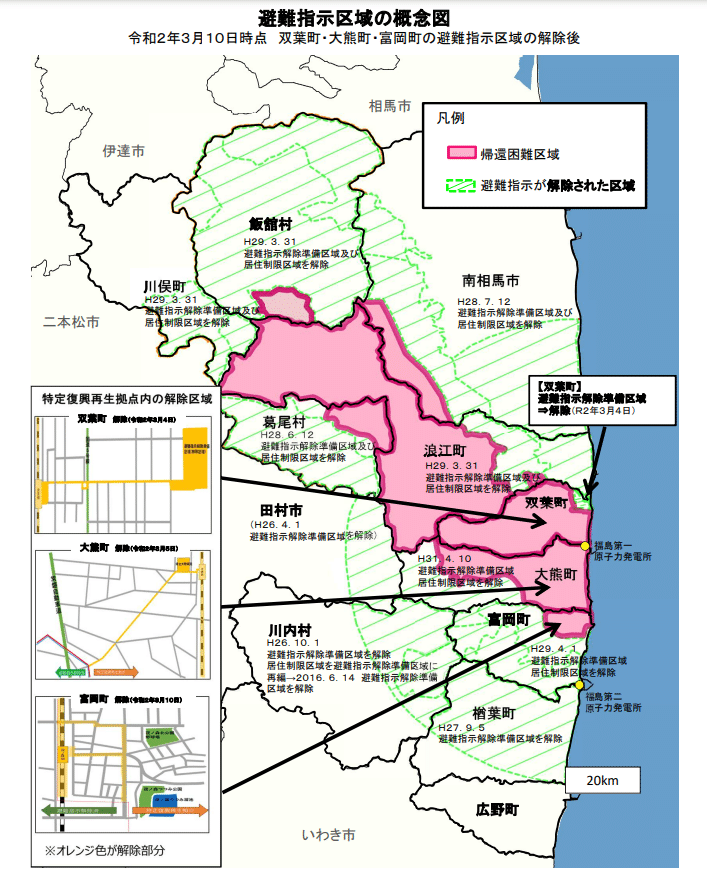

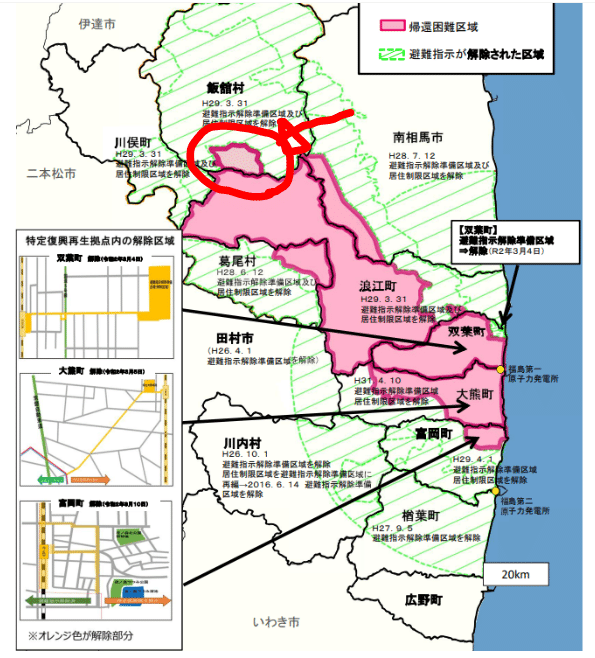

以下に、2020年における避難指示区域を示す。

現在は飯舘村の南部の一部地域だけが帰還困難区域とされている。

2020年における避難指示区域 - 福島県HP

https://www.pref.fukushima.lg.jp/img/portal/template02/hinanshijikuiki20200310.pdf

原発事故直後は飯舘村全域が避難対象となったが、徐々に避難指示されていった。ただ、それは除染が完了したということではない。

除染が完了していないという事は、放射性物質が残留していることだ。今回の訪問でも、その証左は其処彼処にも見ることができた。

そして今回は、その証人として同村に居を構えておられる、伊藤延由(いとう・のぶよし)さんを訪問した。

伊藤さんは退職後、会社が設置した研修施設の管理人として2010年に同村へ移住された。豊かな自然の中で、農作物を育てて暮らす事が伊藤さんの夢であった。ただしその夢は原発事故により1年で絶たれた。

伊藤さんは同村において、農作物や山菜などの食品を採取され、食品の中に含まれる放射線量を測定している。また、積算線量計という、累積でどれだけ放射線を浴びたか測る機械を用い、毎日被ばく量を測定し、SNSにアップしている。

伊藤さんの、この活動力には驚かされるばかりであった。今回の記事は、伊藤さんの活動力の源泉となるもの、そして、飯舘村が現在進行形でどれだけの被害を受けているかをまとめている。

伊藤さんの活動やその思いについてはフリー記者である烏賀陽弘道氏が記した以下のNoteの記事でも詳しく紹介されている。烏賀陽氏は10年間福一事故を取材し続けている貴重な記者だ。是非とも下の記事含め、氏の記事をご購読頂ければと思う。

<フクシマからの報告>2020年夏

「私はモルモットでいい」放射能に汚染された村で9年間土壌や食品を測り続ける伊藤延由さん(76)の記録 - 烏賀陽弘道氏

伊藤さんはSNSを多用され、食品の放射能量やご自身の被ばく量についても毎日投稿されている。是非ご覧頂きたい。

Facebook

Twitter

双葉町

いわきからレンタカーに乗り、双葉町へ向かう。双葉駅前の駐車場に車を停めて、駅前広場を歩く。

石畳の道路、真新しい黒色のアスファルト、小綺麗な駅舎を見ると、整備されて日も経っていない事を感じさせる。

前回は伝承館や太平洋沿岸を走り回っており、駅前を十分見れていなかったのでこのまま歩くことにした。

気になったのが小川高等学院という通信制高校の建物で、看板は経年劣化していないようだ。ただ、外壁の一部がブルーシートで覆われ一部は剥がれて地面に落ちている。

駅からは徒歩1分の距離にあり、GoogleMap だと閉鎖と表示されている。事故後、ここで学んでいた生徒はどうなったのだろうか。

看板には不登校の生徒への訪問教育もしていたとあるが、それら生徒は避難先でも上手くやっていけたのだろうかと心配になる。10年経った今、思いを巡らせても仕方ないのは分かってはいるが。

小川高等学院から少し歩き、放射線量計を取り出す。

数値は 0.48マイクロシーベルト毎時(以下、μSv/h)を示す。これは東京の5倍から10倍の数値である。(相変わらず測定機械の画面が暗く、見難くて申し訳ない。)

更に歩いていくと、住宅が密集するエリアが見えてくる。手入れはされておらず、雑草が生い茂っている。外装はそれほど劣化していないので、繁茂する草を刈り取れば、まだ人が住んでいるのではと思うのかもしれない。

ただ、現実は残酷である。サッシから外れた窓、傾いた壁やドア、自販機の懐かしいラベル、荒れ果てた敷地を見る度に、ここは放棄されたのだと察することができる。

住宅地の中に、正福寺というお寺があった。石看板は全く劣化しておらず、歴史的・文化的な建物に多用される理由が良くわかる。

しかし、一歩中に入るとあの地震の巨大さが一目で分かる。しばらく立ち尽くし、呆然となっていたのを記憶している。

あの日以前の正福寺の写真が載っていたので、見比べてみてほしい。

やさしいお葬式HPより

https://y-osohshiki.com/obousan/fukushima/temple/15640

正福寺の隣には、保育園があった。

大人の背丈ぐらいの葦やツタ、その他の草に敷地が呑み込まれている。

時計が2時46分を指していないので、地震後もしばらくは動いていたのだろう。

正福寺、まどか保育園から国道6号に歩き、交差点下の歩道を抜ける。国道6号は一般車も通行可能で、工事業者のトラックや商用車が良く行き交っている。交差点近くのガソリンスタンドは営業中で、表には3人店員がいたが暇そうにしていた。近くを通りがかった時、不思議そうな目で見られた。

トンネルの下で放射線量を測ったが、0.35μSv/hだった。東京の3倍~6倍程度の数値である。

高架下を抜けて、道沿いに進むと双葉厚生病院が見えてくる。元々人口過疎地であった双葉町の規模を考えると、大きい病院だなと感じた。実際、県立大野病院(前回紹介)と双葉厚生病院について、この地域では中核的な病院だった。双葉厚生病院は町唯一の総合病院であった。

県立大野病院と双葉厚生病院の統合に係る基本計画

福島県HPより(PDF注意)

双葉厚生病院の写真を幾つか載せる。

途中で放射線量を測定する。0.83μSv/h。東京の8倍から16倍の数値である。

この双葉厚生病院については話をしておく必要がある。

原発事故直後、双葉町に避難命令が出された。

2011年3月12日、当院におられた寝たきりの患者や医療関係者100人程度が、避難用ヘリが到着する双葉高校に移動した。その直後に、原発が水素爆発を起こし、原発建屋が吹き飛んだ。それらは風に乗り、放射性降下物となって彼らがいる高校にも降り注いだ。彼らは直接放射能を浴びた、最後まで逃げ遅れた被害者である。

一般市民が放射能をモロに浴びた、この現実を知っている人が何人いるだろうか。

避難者 新たに19人が被ばく - NHKニュース

証言記録 東日本大震災 第30回 福島県双葉町 ~放射能にさらされた病院~

伊藤さんとの都合もあったので、ここで元きた方向へ引き返す。来た時とは別の地下道に入り、国道6号を抜けて双葉駅へ向かう。

国道6号と平行に流れている前田川。

無人の民家やアパートを素通りし、双葉駅まで戻ってきた。途中、工事現場を警備しているおじさんから、何度も視線を向けられた。やはり私の様な存在は珍しいのだろうかと思う。

時間が少し余ったので、双葉駅舎の中に入る。

駅構内で写真を撮っていると、特急列車が駅に停まった。乗客はスマホを眺めている。乗客は疎らで、窓の外に関心がある人はいない様に見えた。寂しい気持ちになった。

特急列車を眺めていると、高齢者が何人かホームに上がってきた。ホームで待っていた人と合流し、楽しそうに話をしている。この双葉駅に何の用かなと思っていたら、次の会話の一言で直ぐにその疑問は解決した。

「お花買ってくるの忘れちゃったよ。」

東日本大震災の津波で親族や友人を失った遺族なのだろう。今まで原発事故ばかりに目を囚われがちであったが、双葉町では21人が津波で犠牲になっている。日本全体では16,000人弱が犠牲になり、行方不明者は2,500人以上もいる。

改めて、あの震災の巨大さが身に染みる。彼らの背中を見続けながら、無人のホームで物思いに耽る。

しばらくして、双葉駅近くの駐車場に停めたレンタカーに乗り込む。事前にアポを取っていた伊藤さんに会う為、飯舘村へ向かう。

飯舘村

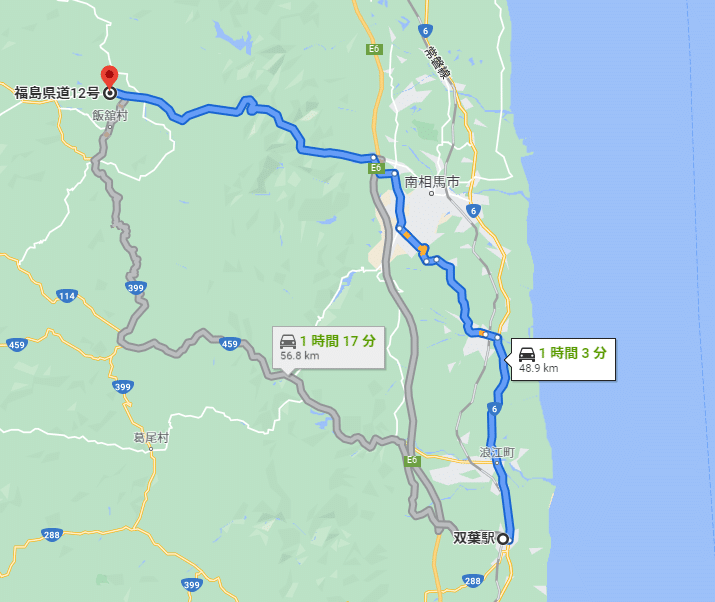

待ち合わせ場所の、道の駅「までい館」まで車で1時間ほど走る。双葉町から南相馬市、飯舘村というルートである。

運転中(勿論停車中)の写真を幾つか掲載するが、終始このような光景が続く。交通量も多くない。運転していると、少し冷えた、澄んだ空気が心地良い。

南相馬市に差し掛かったあたりで放射線量計を取り出したら、0.23μSv/hとなった。今まで見た放射能汚染地帯よりかは低いが、それでも東京の2倍~4倍程度だ。

道の駅までい館に到着した。途中、運転していても思ったが、自然溢れる場所だなと思った。

飯舘村は総面積230平方kmと、政令指定都市である大阪市の223平方kmと、面積ではそう変わらない。ただ人口でいうと、飯舘村が1,500人(村内居住者のみ、避難者含めると5,000人程度)に対し、大阪市が2,700,000人と1,800倍の開きがある。同村は標高約500メートル程度の高原地帯で、年を通じての平均気温は10度と低い。

実際、飯舘村は涼しく、ほとんど人に出会わなかった。この土地が放射能汚染されているとは信じられない事実であった。

道の駅までい館の駐車場で撮った写真。

奥に見えるのは、福島県立相馬農業高等学校飯舘校。原発事故後、放置され無人のままとなっている。

時間が来て、道の駅の正面で伊藤さんと対面する。伊藤さんは70代後半と聞いていたが、その年齢を感じさせない若々しさを感じた。

道の駅の中に入り、休憩スペースで少し話をする。伊藤さんが飯舘村に来られた経緯、原発事故が起きる前の経験、あの日を境にどれだけ生活を壊されたかが、ひしひしと伝わってきた。

また、食品に含まれる放射能をどう測定しているかお聞きしている途中、子どもとその祖父らしき人が一緒に遊んでいるのをみかけた。

子どもは何でも口に入れる傾向があり、放射能を感じ取ることもできない。飯舘村はじめ放射能汚染地帯では、山菜や農産物はもとより、土壌も汚染されている。子どもに土遊びをするな、なんでも口に入れるなと言っても土台無理な話だ。しかし現実として、その汚染地帯に子ども達が住んでいる。

子ども達もそうだが、市井の人達に「100ベクレル」「1kg当たり100ベクレル」「20ミリシーベルト」「0.10マイクロシーベルト毎時」といった言葉で説明しても、その危険性はどれ程伝わるのだろうかという話もした。

放射能は人間の五感では探知できない、専用の機械で測定するしか無い。

私としては、放射能の危険を感知し難いという特性そのものが危険であると思っている。

話は尽きなかったが、伊藤さんが村を案内して下さる予定だったので、最初は飯舘村役場に向かう。

役場の中に入り、飯舘村の地理や特産物、どこが放射能汚染の度合いが高くて封鎖されているか等の説明を受ける。

地理については上で説明した通りで、特産物は飯舘牛というブランド牛、高原気候を生かした農産物が有名だ。道の駅でも、新鮮な野菜やその加工食品も多く陳列されており、今度訪れた時はゆっくり見て回ろうと思っている。

下記のリンクでも詳しく紹介されているので、ご覧いただければと思う。

「日本で最も美しい村」に認定された飯舘村の限定商品 MADEBKO や一押しスポットをご紹介!

飯舘村 -「日本で最も美しい村」連合

村役場でのご案内を受けた後、車で1~2分の距離にある「いいたて希望の里学園」へ向かう。

ここは2020年4月に開校した、生徒数100人強の小中一貫学校である。

伊藤さんからのお話を聞く。この希望の里学園と、併設された認定こども園は約40億円かけて整備され、教材費や給食費は無料であるとのことだ。

【政経東北】子どもをだしに使うな‐巻頭言2019.12

https://note.com/seikeitohoku/n/ncdc0b7fe08d4

そして、道路を挟んだ向かい側にはスポーツ施設があり、テニスや陸上競技、サッカー、野球等ができる。

失礼を承知だが、人口1,500人の村の施設にしては豪華だと思った。事実、これらの建設費の原資は国や県からの補助金であると教えて頂いた。

参考として、飯舘村の予算は令和3年度で約122億円であるが、自主財源(県や国からの支出を除く財源)は約25億円である。つまり予算の8割が福島県や国から支出されていることになる。村独自の財源だけでは、これだけの施設は建てられない。

広報いいたて 2021年4月号

https://www.vill.iitate.fukushima.jp/uploaded/attachment/11766.pdf

捕捉しておくが、学校やスポーツ施設を建てる事は自治体として当然だ。ただ、これだけの規模のものが必要なのか、建物の維持費はどうするのか。箱ものを作ったは良いが、本当にその後の事を考えているのかと疑問に思い、色々お話を伺った。

話が落ち着いた後、伊藤さんから放射線量計を持ってきているかと言われたので、持参した線量計を取り出した。希望の里学園の出入り口と、そこから少し離れた道路脇の斜面で放射線量を測定した。

上:希望の里学園の出入り口(地上から1.5m)、0.24μSv/h

中:学園出入り口から約10mの道路脇(地上から1.5m)、0.40μSv/h

下:学園出入り口から約10mの道路脇(地上)、0.73μSv/h

学園出入口については、そこまで数字が高くない。東京の2倍~4倍だ。

しかし、そこから10m程度の草むらでは、0.73μSv/hと東京の7倍から14倍の数値を示した。

少し解説すると、測定した道路の脇は斜面になっている。除染の為に草木を除去すると、保水力が弱まり土砂崩れが起きる。だから除染が完璧には出来ないとご教授頂いた。

再度強調しておくが、ここは学園の出入り口から10m程度の距離である。この学園に通う、小中学生が容易に歩いていける場所だ。

子ども達も、無暗に地面に触るな、虫を捕まえるな、山菜や植物を採るな、という教育は受けているのかもしれない。ただ、その危険性は子どもに伝わっているのだろうか。

子どものころ、草木に潜んだバッタやカマキリを捕まえた経験は無いだろうか。自分が子供の時を思い出して、虫を捕るなと大人から言われても素直に従うだろうか。

近所や自分の子どもが触ろうとしている虫や草木は放射能汚染されている。その事実を突きつけられたら、皆さんはどう思うだろうか。私は心配でならない。

車に乗り込み、伊藤さんが是非行きたいという場所があるらしいので、同行させて頂くことにした。お聞きすると、東京電力がバイオマス発電所を建設しているとの事であった。

東京電力HP

飯舘村における木質バイオマス施設整備事業の選定について

~飯舘から始まる森林再生と未来志向型農業体系(木質バイオマス施設)緊急整備事業実施主体選定~

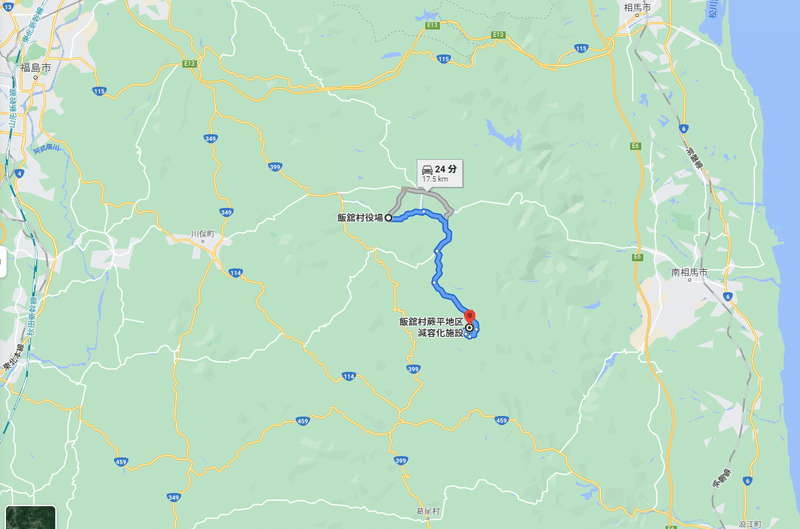

バイオマス発電所の建設地はもともと環境省の仮設焼却施設(減容化施設)があった場所だ。減容化とは、災害廃棄物や除染で発生したゴミを焼却し体積を減らす(減容する)というものである。この施設が役目を終えたので跡地にバイオマス発電所を建てるという事である。

蕨平地区仮設焼却施設 - 環境省

http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_fukushima/waste_disposal/iitate/processing_warabidaira.html

この発電所の事業会社である飯舘バイオパートナーズ株式会社HPから引用すると、放射能汚染地帯から産出される樹皮や間伐材を燃料にして発電するということだ。要は、原発事故により放射能汚染され消費できなくなった木材をバイオマス発電に使おうという訳である。

この施設は2024年に稼働予定で、一般家庭17,000軒の電力消費量に相当する電気を生み出す予定だ。

本事業の意義 - 飯舘バイオパートナーズ

http://www.iitate-bp.co.jp/business.html

車で30分ほどかけて、目的地へ向かう。

現地へ到着した。工事現場前のゲートを抜けて、お墓の横にある駐車場に車を停める。

工事時期としては、既存施設(減容化施設)の解体中であるとのことだった。放射性廃棄物を含む瓦礫やごみを焼却していたので、当然施設も放射能汚染されている。奥に見える覆いは、工事で出る粉塵の飛散防止用である。

これだけ巨大なものを見せられると、建設業やインフラ業が、地方の雇用に貢献しているのが身をもってわかる。雇用創出という点では良い事なのかもしれない。ただ減容化施設に続き、放射能汚染された物質を燃やすという点では、バイオマス発電所と名前を変えても実態は何ら変わらない。

放射線汚染された場所で、放射能汚染された物質を燃やすことは合理的なのだろうと思う。ただそれ以外に有効活用できるものが無いのではないか。色々思いながらも、次の目的地へご案内頂く事にした。

次は、帰還困難区域として指定されている長泥地区の封鎖ゲート前へ向かった。長泥地区は、飯舘村の南に位置しており、同村唯一の帰宅困難区域である。

最初に示した地図でいうと、赤丸の箇所だ。

現地へ到着すると、数人の警備員が働いていた。警備員の駐在所であるプレハブ小屋近くに駐車し車を降りる。

皮肉な現実だが、このゲートを超えたら放射能汚染が酷くなるとか、ゲートの外だから安全という訳ではない事を思い知る。

ゲート近くの道路側溝や草むらに放射線量計を置いてみる。その時撮った写真の1枚を掲載する。

反射で見難く申し訳ないが、4.30μSv/hと示している。東京の40倍から80倍の数値だ。今回の福島訪問で見た、放射線量の最高記録でもあった。伊藤さんの放射線量計も似たような値を示している。

放射能は目に見えないチリみたいなものだ。風で飛ばされ、雨で地面に落ちる。動植物に吸収され、食物連鎖により魚や獣にも蓄積、濃縮されていく。そして放射能汚染の度合いというのは一様ではない。上の写真では4.30μSv/hと示しているが、数メートル離れたら1.57μSv/hという場所もある。

これが放射能汚染の残酷で、複雑な現実でもある。ここは安全だから、少し離れた場所は安全という事はない。

放射能は風雪、降雨、食物連鎖という自然現象により移動する。つまり、去年測って大丈夫だった場所が翌年も大丈夫であるという保証はどこにもない。

こういう事実も踏まえて、伊藤さんは「飯舘村は居住に適さない」と断言する。

その時に、その場所で測った数字は信用できる。しかし少し離れた、少し時間が経った場所は、測らないと分からない。どこか安全であるか、はっきりわからない。そう言われたら、皆さんはそこに住みたいと思うだろうか。

お話を聞きながら、伊藤さんの家へ向かう。(家の前で測定すると、0.50μSv/h。東京の5倍から10倍の数値。この汚染地帯に伊藤さんは住まわれている。)

中へ上がらせて頂き、今までの活動、特に食品や土壌に含まれる放射能測定について伺う。

あまりに多くのお話をお聞きしたので、箇条書きで記載する。気になる方は、是非伊藤さんご本人に話を伺っては如何だろうか。

・東京電力の説明会で、放射能の影響は距離が離れると減衰する。そう書かれた東電の資料に反論したら、その資料は使われなくなった。(放射能は周囲数十kmという範囲に、雨の様にバラまかれたので、上記説明に意味はない。)

・国内の様々な大学からデータ提供を求められていること。貴重な生データの提供者として、伊藤さんは稀有な存在であると私は思っている。

・国内外のメディアに取材されていること。ただ国内については、今は東京新聞だけ。気になる方は、東京新聞の「こちら原発取材班」で検索してみてほしい。

・御用学者の話。昔はまともなことを書いていたが、今は御用学者となり果ててしまった某大学教授。

・放射能測定の機械。時間をかければ正確な値は出るとか、破壊検査と非破壊検査の違い等。

・食品は、部位により放射能が蓄積されやすい場所がある。ただ食べて安全かどうかは、実物を一つ一つ測定するしかない。

・放射能については、伊藤さんだろうが大学教授や専門家だろうが良くわからない事が多い。例えば、放射能が動植物の種類によって、蓄積濃縮される度合いがかなり違う事。

お話を聞いている最中、伊藤さんの行動力や博識ぶりに驚かされるばかりであった。そして、その活動力の源は何なのかと疑問にも思ったが、飯舘村を見て回った後であれば、その一端を知る事ができると思う。

・退職後に夢見ていた農業も、豊かな自然に囲まれた生活も全て壊された。

・自然の恵みとして山菜や農産物を食べていたが、原発事故後は放射能に汚染された物質として扱わなければならない事。

・若い世代ほど村外に留まり、人口が急減しコミュニティが破壊されたこと。

・放射能の危険に怯えながら生活しなければいけないこと。

・メディアはほとんど上記の事を報道しない、市井の人達は全く無関心であること。果ては、「風評被害」として「被害者」をあたかも「加害者」にすり替えるレトリックが流布されていること。

思いつく限りの事を書いてみたが、伊藤さん含め、原発事故の当事者からすればもっと言いたい事もあるだろう。

そして、東京に住んでいる私からすれば、彼ら原発事故被害者の苦悩を理解するのは一生かかってもできないだろう。むしろ理解できると考えるのは烏滸がましいとも言える。

ただ、彼ら彼女らの話を聞き、それを伝えるのがせめてもの人間の良心ではないか。

私と被害者の違いはほとんど無い。ただ居住地の違いだけである。同じ言葉を話し、同じ文化を共有し、同じように働き、学校に行っている。ただ住んでいる所が違っていた。それだけで、人生が壊された人が大量にいる。

お話を聞きながら、そう考えを巡らせていると時間の経過はあっという間だった。辺りも暗くなっていたので、伊藤さんに別れを告げ、飯舘村を離れることにした。

おわりに

双葉町

今まで計2日間、双葉町を訪問したがまだまだ回りきれていないなと思った。双葉町は面積50平方キロで、東京都江戸川区や足立区とほぼ同じ面積だ。

福一がある大熊町や双葉町については隅々まで見て回りたいと思っているので、今後も訪れ続ける予定だ。

東京から車で3時間、品川駅から特急列車で3時間半でアクセスでき、日帰りできる距離なので、是非皆さんも訪れてみてほしい。

飯舘村

終始、伊藤さんにご案内頂いた。飯舘村の現状や伊藤さんがされてきた活動について、お話を伺う事ができた。

伊藤さんでしか知りえない情報を教えて頂き、また、当事者の苦労を垣間見えた。原発事故被害について理解が進み、非常に為になる経験だった。

この場を借りてお礼申し上げたい。

再度、飯舘村を訪れる予定なので、その時はまたお話をお聞きできればと思っている。伊藤さんの話についていけるよう、私も色々調べるつもりだ。

結び

言いたい事として2つ。

・皆さんに放射能汚染された現地を訪れみてほしい。

・原発事故の当事者とお話をしてみてほしい。

以上の2つに尽きる。そこには、余りに大きすぎる現実がある。それは今まで書いた記事を読んで頂ければご理解頂けると思う。

ただ過去の私を含め、大多数の人達はこの現実を知らないし知ろうともしない。メディアは報道しようともしない。

現地に赴く度、当事者に話を聞く度に彼らは無垢の被害者であり一種の難民であると確信した。

原発事故被害者に、責任や原因は一切無い。なのに、故郷を放射能汚染され、居住地を追い出され、コミュニティを破壊される。

若しくは、居住に適さない放射線量を示している地域を封鎖せず、居住者を被ばくさせる。これが難民と言わず他に何と言えるだろうか。

難民はアフリカや中近東のイメージと思われるかもしれないが、そんなことはない。東京から車で3時間の距離に、難民は存在する。

良い記事と思った方はサポート頂けると大変励みになります。頂いたお金は現地取材の経費として使用します。