矢作俊彦『キラーに口紅』と謎の社長

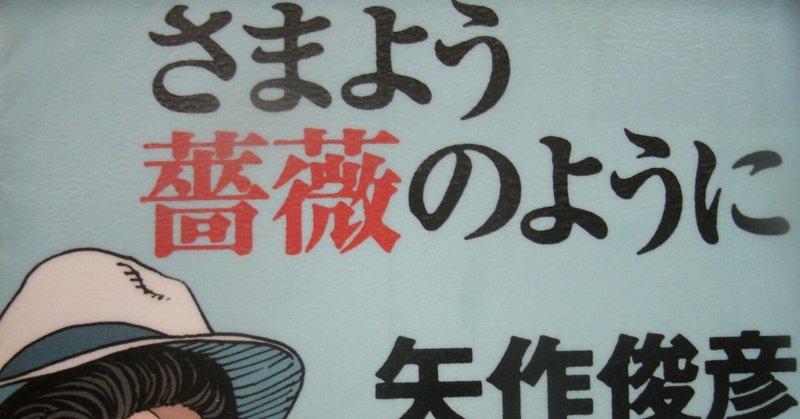

矢作俊彦の「キラーに口紅」の初出は1982年1月号の『小説推理』で、その後光文社から1984年に上梓された『さまよう薔薇のように』に収録され、2005年に角川文庫で復刊された。

『さまよう薔薇のように』は「船長のお気に入り」「さまよう薔薇のように」「キラーに口紅」の三篇から成り立っているが、主人公は同じ元検察事務官をしていた「私」で、いまは当時の警察人脈を利用して公然と駐車違反の車を動かすことを生業とし、ホステスや水商売をしている人たちを相手しながら、一晩に五十八台の客の車を一、二時間ごとに十メートルずつ動かしながら駐車違反を逃れさせることで生計を立てている。

「キラーに口紅」の冒頭は主人公の顧客の一人の車「カマロZ28」のトランクに死体を見つけたところから始まる。最初に車を発見した後輩で警官の細貝利夫が知らせてきたのだが、トランクを開けたのは主人公である。

とりあえず内緒にしたまま主人公は車の持ち主である「ミストラル」の雇われママの菜緒子が住むマンションに向かったのだが留守で、車のグローブボックスを開けると車の所有者は、東神興業株式会社、使用者は森川栄となっていた。

車を置いて行って自宅に戻って仮眠を取ってから主人公は菜緒子に電話をし、探りを入れてみるが菜緒子は死体のことを知らないようだった。

夜になって神奈川新聞社近くの「ミストラル」を訪れた主人公はカマロZ28の爆発に危うく巻き込まれそうになる。菜緒子は留守で森川に会いに行った後だった。

仕事の性質上、主人公は警察の尋問を受けたのだが、トランクの中にあったはずの死体は見つかっていなかった。その後、菜緒子が行方不明になっていると森川が通報しており、「エリマキ」というあだ名の東神興業の社員の行方も分からなくなっている。どうやら死体は「エリマキ」のものだったらしい。

主人公は死体と共にあった財布の中にあった名刺に書かれていた番号に電話をして在日米軍横須賀基地勤務の特務軍曹のロバート・ステグマンと話し(p.199-p.200は英語で会話しているのだが、当たり前のように日本語で書かれているところが面白い)、「エリマキ」は石川耕史であることが分かる。

主人公は馬車道交差点の珈琲屋に行った。昨夜、四人のサラリーマンと「エリマキ」が喧嘩した場所だった。そこの店主によれば「エリマキ」は旅行鞄を忘れて行ったのだが、一緒にいた人物が取りに来たといい、その人物は「ミストラル」のマネージャーだったという証言を得た。

主人公が「ミストラル」のマネージャーのマンションを訪れると、丁度マンションから出て来てベンツに乗り込む二人の男を目撃する。その後、主人公は「ミストラル」のマネージャーの部屋のドアノブを回すと鍵がかかっていなかった。中に入ると風呂から上がった「ミストラル」のマネージャーと鉢合わせになる。

主人公はマネージャーに石川の鞄を返すように求めるものの、マネージャーは知らないと言うが、鞄にはピストルが入っていて、珈琲店には厳重に密閉していたマリファナ入りの「ボックス」があったと白状する。「英語を喋るアメリカ兵も、この世の中には存在するのだ(p.218)」という主人公の言葉は「ボックスは、たしかにシックスフッター(衿巻)に渡したよ(p.199)」というロバート・ステグマンの言葉に対応する。

石川が持っていた名刺を頼りに主人公は横浜バーテンダー組合理事の鈴木洋正のバーに行った。名刺の裏には「狩野様/石川君を紹介します。宜しく。/鈴木」と書かれており、狩野とは狩野組二代目総長の次男を指す。

主人公は東神興業のオフィスへ向かう。そこで男に襲われるのだが、迎え撃ちを果たす。石川が寝泊まりしていた部屋を確認した後に、事務所の方へ行くと菜緒子を見つけ、石川がクスリの過剰摂取で亡くなったことを知る。石川は森川の金五千万円を小切手で横領して菜緒子と一緒に関西で暮らそうと高跳びを目論んだものの、菜緒子が森川に「相談」したことで菜緒子はホテルに匿われ、石川は森川の所有するビルに監禁されたのだが、石川はクスリと酒で心臓発作を起こしたのである。店の近くで死なれては困るということで、石川の死体をひとまず車のトランクに入れたのだが、そこに主人公と細貝が現れたのである。

主人公が菜緒子の住むマンションに車を置いた後に、森川が車を見つけて死体が処理されたことになる。

ここまで長々と粗筋を書いてきたのは、最後で奇妙な展開になるからである。

主人公に見つかった菜緒子は以下のように言う。

「車で来てるんでしょう? だったら、警察まで送ってよ。ーあ奴、あたしを殺す気だったのよ。車に時限爆弾をしかけて、あの階段のところから、あたしと森川が死ぬのを見物する気だったんだわ。変った人だとは思ってたけど、変ってるなんてもんじゃないわ。あれじゃ気狂いよ。森川は、それはそれでいいって言うの。警察に何を喋ってもね。」(p.236-p.237)

つまり森川は「社長」ではないのである。では「社長」とは誰なのか? 菜緒子は以前に以下のようにも言っている。

「車は、お店のものなの。あたしのじゃないのよ。会社の車。あの店のオーナー、知ってると思うけど、新山下の貿易屋でしょ、車を入れてたこともあるの。ときどきはあれ、そこの社長が乗り回してるわ」(p.173)

森川がオーナーだとすると、社長は別人なのであるが、間もなくすると以下のように言及される。

「社長ですよ。この店のオーナー」

「森川栄?」思わず訊き返した。(p.180)

文体の巧みさで目を眩まされそうになるのだが、一体「社長」とは誰なのか? 菜緒子と森川が死ぬのを見るのを楽しみにしているほどの憎悪を二人に抱いている「社長」とは?

ここで作家の「間違い」をあげつらうつもりは毛頭ない。そもそも「パルプフィクション」など時間潰しに読み飛ばすような類いのようなものだと言えるだろうし、寧ろ例えば、文体だの何なのと些末なことを批判したがる文藝評論家気取りの者(筆者のことなのだが)に対して、本当に精読したのかどうか確かめるための「トラップ」のような気がしないでもない。

しかしネット上に挙がっている本作に関するどのレビューを読んでも、この点を指摘していないのはどうしても気になるのである。相変わらずレイモンド・チャンドラーは読まれているのに、「日本のレイモンド・チャンドラー」がほとんど読まれていないなんて悲し過ぎるだろう?