全貌は摑めない…「本阿弥光悦の大宇宙」(東京国立博物館)

東京国立博物館で開催中の特別展「本阿弥光悦の大宇宙」。

刀剣の鑑定を生業とする名家に生まれ、書、陶芸、漆芸……とマルチな才能を発揮した芸術家・本阿弥光悦の回顧展。多彩ゆえか、むしろ一般に代表作が一般に知れ渡っていない感もある光悦の活動と、彼が周囲に与えた影響を概観する内容になっていた。

当日は開館と同時に訪れたが、すでに長蛇の列。

すごい人気だと思ったら、ほとんどの人は同時開催中の「中尊寺金色堂」展が目当ての人と常設展示を観にきた観光客で、光悦展は思ったほどの混雑ではなかった。(それでも並みの美術館とは比べ物にならないけれど…。)

それにしても、キャッチコピーが「始めようか、天才観測」。

こんなストレートなパロディいいんだなぁと思いつつ、「大宇宙」とも絡めて確かにキャッチーだ。

出品作品を中心に、順不同に感想を書いていきたい。

まず冒頭、メインビジュアルにもなっている《舟橋蒔絵硯箱》が迎えてくれる。高く盛り上げた形、中央に貼り付けられた鉛板は奇抜なはずなのだが、違和感やいびつさよりも質素な美しさを感じさせる不思議な箱だ。どうしても橋と文字に目が行くが、その下に描かれた舟と波のシャープな表現も見どころだ。

そして光悦といえば「寛永の三筆」と称される能書家であり、やはり書の展示が多い。抑揚と肥痩の豊かな流れるような書が印象に残っていたのだが、楷書で厳格に書かれたものも展示されていた。当たり前だが、あらゆる書法を身に着けた上で完成していった技法なのだとわかる。

面白いのが、ひとつの巻子の中で楷書→行書→草書と書体が変わっていくもの。どんな意図があったかは想像するしかないが、だんだんと調子が出てきて踊るように筆を走らせていたのだろうか。書くという行為そのものに楽しみを持っていた人なのかもしれない。

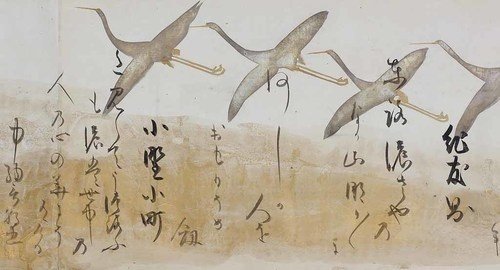

さて、私の一番の目当てはこちらの《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》だった。

《風神雷神図屏風》でおなじみの俵屋宗達が下絵を描いた料紙に、三十六歌仙と称される歌人の和歌を光悦が散らし書きした巻子で、今回は全巻を展示してくれている。

性質を考えれば下絵というのはあくまで引き立て役であるべきかもしれないが、宗達の鶴はそれ自体が主役であろうとするような存在感があり、むしろ文字をかき消すくらいの部分もある。

歌い踊るような光悦の書と、リズムを刻むような宗達の鶴の群れ。

書と絵、違う性質のものが競い合うように流れていくさまがとても心地いい。

まさに制作風景を目で見てみたい作品である。主張の強い下絵を目の前に、天才ふたりはどんなやり取りをしていたのか。

(立体作品も色々な角度で見られたり、Colbaseありがたい!)

残念なことに、私は崩し字も漢詩もろくに読めない。ゆえに書の展示にはなかなか足が向かないのだが、光悦の書には造形的な美しさを感じる。

一点の中で書体をも自在に変化させる光悦の書はさながら交響詩のようだと思った。であれば、宗達との共作であるこの和歌巻はソリストの加わった協奏曲だなんていうこともできるだろう。

この作品は重文指定されているのだが、自分が文化庁の委員なら即国宝なのに…と勝手な素人考えをしている。

また、これも面白かったのが「光悦謡本」。能の詞章とその節を記した謡本|《うたいぼん》と呼ばれる本のうち、光悦流の書体の活字で出版したものだそうだ。光悦の書体はいわばフォントにすらなっていたということだ。いまでいえばMS光悦なんていうフォントがあるような感じだろうか。ここにも彼の影響の大きさが窺える。

続いて漆芸。《舟橋蒔絵硯箱》などに見られる大胆なデザインの「光悦蒔絵」を模した作品が並ぶ。

各面に螺鈿や金砂子を散らし、一見すると非常に豪華で煌びやかなのだが、いやらしさを感じさせないのが日本の蒔絵の好きなところだ。

あるいは制作当時はもっとピカピカしていたかもしれないが、華やかさが表面的ではなく奥行きがあるように感じる。モチーフの多くに物語や和歌などの背景があることも関係しているかもしれない。

最後の章はやきもの。光悦と、同時代の茶碗が展示される。

最初に展示されていた《赤楽茶碗 銘 乙御前》が気に入った。近代の著名な茶人であった益田鈍翁が「たまらぬものなり」と評したそうだが、まさにそのひとことで言い表せる。全体がふっくらとして、口縁に少し歪みがある器形は、無骨なようでいて、両手のひらに収めて撫でてやりたいと思うなんとも言えない愛らしさがある。これはたまらん。

私のお気に入りである、楽家初代の長次郎の《楽茶碗 銘 無一物》や《黒楽茶碗 万代屋黒》も出品されていて、久しぶりにじっくり眺めることができた。

楽茶碗は過去に何度か手にする機会があったのだが、想像以上に軽い。特に赤楽茶碗は力が加わればすぐに割れてしまいそうな感触だった。光悦にしろ長次郎にしろ、そんな小ぶりなやきものが豪奢な色絵の陶磁器にも負けない雰囲気を持って、人が魅入ってしまうのだから不思議なものだ。

ところで、私は日本人の、器物に銘を付ける文化が好きだ。

美術館の展示でも、ものを観て、タイトルを見て、キャプションを読んで、なるほど面白いと感心する。

絵付もなく、ものによっては釉薬による景色もとぼしい、言ってしまえば表情があまり見えないような物言わぬやきものを、何かに見立てて名づける。回りくどい言い方をすれば、その行為が、「それ」を「それ以外」から独立したものとして、観る人・手に取る人の中に存在させることになる。人はその銘から、とても小さな茶碗の中にさえ、自分の中のイメージを投影させることになる。無駄で実利はないけれど、なんとも素敵な遊びではないだろうか。

さて、展覧会の最後には、本阿弥家のことを記録した『本阿弥行状記』の一説が記されていた。「一生涯へつらい候事 至て嫌ひの人」。

家柄、信仰、知識、技能について、光悦は誇りを持って生きていたのだろうと思う。盛りだくさんであった展示だが、実のところ私はやはり、光悦はこんな人、というイメージは摑みきれないまま。断片的にの作品を楽しんで終わったのだった。

光悦という巨人がタイトルどおり大宇宙だとするのなら、私はただ目の前に広がる作品のいくつかを、いわば星座として捕らえただけなのかもしれない。

果たして、研究の進展とともにいずれはもう少し深く立ち入ることができるようになるのだろうか……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?