和歌心日記 8 のニ 小野小町

花の色は

うつりにけりな

いたづらに

町子は、姉の絹子が働いている神社(それは自分の生まれた家でもあるのだが)のそばに数日前に落ちたと思われている隕石の痕跡であるクレーターを調べにいった。

その途中、隕石が落ちたとされている日とほぼ同じ頃からこの神社の周りに現れるイケメンの若者高村清和と出会い、共にクレーターを調べることになった。

クレーターには何もなかったのだが、そこで高村は突拍子もない小野小町の物語を話し出した。

高村は小野小町に1000年前に出会ったという。高村によれば町子は小野小町の末裔だと言う。

現実離れしていて取り合わない町子だったが、その夜絹子に相談して、神社の奥の社殿に奉納されている経典と鉄のようなものを見ることになった。

「ほんとに見るのよね?」

「当たり前でしょ、いまさらびびってどうするのよ」

「いや、びびってないけどさ、なんかドキドキするわね」

「そう?きっとガラクタよ。まぁ1000年前ならすごいものに見えたかもね」

「1000年ってあんた、そんな前からこの神社があると思ってるの?」

「違うの?」

「んなことあるわけないじゃない。私は100年ぐらいだと思うよ」

「推測?」

「まぁそうね。住んでればそんな昔あったら壊れてるところがもっと沢山あるでしょ」

「うーん、わからない。とりあえず見よお姉ちゃん」

「はいはい」

「二人は社殿へ向かった」

社殿には倉庫が二つ付いている。その一つに経典とその鉄のようなものがある。

恐る恐る絹子は扉を開けた。

最初はなかなかあかなかったが、力を込めるとギシギシと音がなり、木製の重い扉が開いた。

中は埃っぽい。意外と整然としている。

「前回いつ開けたのよ?」

「2年前かな、掃除のためにね。特にその時と変わったところはないわね」

「ふーん。あ、あの箱かな」

「あ、多分そうよ」

「多分って」

「だって前回開けてないからわからないわよ」

二人は恐る恐る箱の前までいって、それを取り出す。

遠くの星からやってきたイケメン?

光の速さを超えてやってきたのかしら。

ウルトラマン?

本当なら、なぜ来たのかしら…移住?侵略?

「さて、開けるわよ」

「うん」

「あれ、開かない」

姉は力を込める。

「おかしいわね」

「ちょっと貸してよ」

町子は箱を半ば奪い取ると、蓋なような方グイッと持ち上げる。しかし、びくともしない。

「うーん」

町子は箱を撫でて見る。すると蓋はスライド式になっていて、横にスラリと開いた。

「何、スライド?洒落てるわね」

「1000年前にスライドとは…そんなことってあるかしら」

「100年ぐらいかもしれないから」

「そうよね」

二人は恐る恐る中を覗いた。

そこには、2冊に渡る閉じ紐で閉じられた本のようなものと、鉄の筒のようなものがあった。

「やっぱりあった」

絹子は冊子を取り出し、町子は鉄の筒を取り上げる。

「あ!」

「何よ」

「手袋嵌めてない、大丈夫かしら」

大丈夫よ、菌はいないわよきっと」

「まぁいいか」

町子は筒をいろんな角度から眺める。これと言って特徴はない。スルりとした手触り。筒のようだが開けるところはない。

振って見るが中が空洞で何かぎ入っている音もしない。

「これなんなのかしら?、冊子に書いてないの?」

「いや、読んでみてるんだけど、無理ね、滲んでるし、読めないわ、達筆すぎて」

「じゃ意味ないか、小野小町もちゃんとわかるように残していって欲しいわよね」

そう町子が言った途端、銀色の筒は光を帯びた。

「ひゃっ」

町子は放り投げそうになったが、なんとか思いとどまった。

「熱くない、なんで光ってんの?」

「知らないわよ!あんた、あ、小野小町って言ったからじゃないの?」

絹子が言うとまた光が増した。

「ねぇ、私たちって本当に小野小町の末裔なのかしら…」

絹子が一人ごとのように呟く。

「ねぇ、今度あのイケメン呼んでこよう」

町子は意を決して言った。

「え、あのお参りに来た?」

「そうよ。何か知ってるかもしれない」

「そんな訳ないでしょう。彼にこの祭殿のことは言ったことないわよ。勿論見せたこともないし」

「いや、知ってるのかも、私たちよりも前に」

真剣な表情の町子を見て、絹子も居住まいを正す。

「…旦那には黙っておくわ。まずはイケメンを連れてくるのが先決ね」

「ええ」

二人は元のように冊子と筒を箱に戻して、祭殿の棚にしまった。

「ふぅー」

二人は息を吐いた。息を止めていたような気がする。

「じゃまた来週」

「ええ」

町子は山を降りて自宅に向かった。

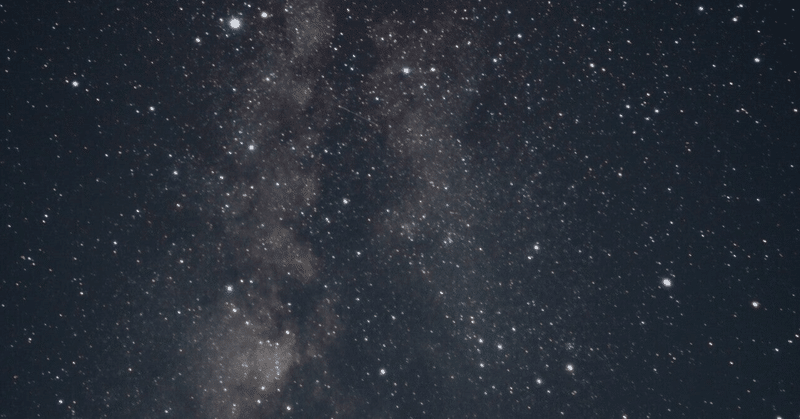

帰り道、夜空には星が輝いている。

あの光はなんだったのかしら。小野小町って言ったら光ったり…なんの暗号よ。っていうかあの筒はなんなのよ。

考えたらキリがない。ここはやはりあいつにもう一度問いただすしかなさそうね。

町子はのしのしと歩きながら家に帰った。

その翌日の月曜日、町子が授業をしていると、にわかに窓の外が騒がしくなっている。

ふと見るとあのイケメンが警備員と何やら揉めている。

もう、また何やってんのよ…

「先生、また彼氏が来てるよ、行った方がいいんじゃない?」

「お盛んですな!」

生徒達が口々に言う。

「う、うるさい!こら!これ以上騒いだらテストの点一律20点マイナスだよ!」

「えーー、それは職権濫用だろー!」

授業の終了まであと5分。

「みんな、今日はここまで、また明日ね!」

そう言うが早いか、町子は教室を出て、校門へ走った。背後から生徒たちの黄色い声が聞こえて来るが構わず走った。

「ちょっと何してんのよアンタ!」

「ああ、小町」

「小町じゃないわよ、やめなさいよそんな目立つところに来て。なんなの今日は。みんなに変な目で見られるでしょ!」

背後を振り向くと生徒が全員窓枠から見下ろしている。

「ほら、言わんこっちゃない。行くわよ!」

町子は高村の手を引いて校門から引き離した。

そのまま神社へ向かう。

「ちょうど良かった。聞きたいことがあるのよアンタに」

「はい、僕もあります」

「神社に行くわよ」

「はい、もう話して大丈夫ですよ、手」

「あ!」

町子は顔を真っ赤にして手を離す。

高村はそれを好意的に見ている。

そこから二人はゆっくりと神社に向かって山を登る。

「この前は悪かったわ。気が動転して、あなたの言うことが全く頭に入ってこなかったのよ。あんな途方もないこと言うんだもの」

「はい、それはわかっていた。そういう反応になるだろうと。あの時も同じだったから」

「あの時って、1000年前?」

「はい。人間は受け入れるのに時間がかかる」

「人間って、あんたもでしょ、1000年前の?ふふ、馬鹿げてるわ」

高村はにこやかに微笑する。

「小町」

「え、私?、な何よ」

「昨日、あのスイッチ触った?」

「スイッチって何よ」

「棒」

「ああ、あの鉄の棒?」

「そう」

「急に光ったのよ、なんか小野小町って言ったら」

「やっぱり」

「それよ、今日はお姉ちゃんとそれについて、あんたに聞こうと思ってるんだから」

「わかった。僕も話すことある」

「ええ。もう直ぐつくわ」

「うん」

二人は神社の鳥居を潜った。潜った瞬間世界が一度揺らいだような気がした。

「あれ、なんか今なんかゆらめかなかった?」

「うん」

「うんって、何したのよ、この前みたいに気を失うようなことしないでよ」

「しない、この前は不覚だったごめん。いま、結界を張った。誰も神社に入れないように」

「え…」

「大事な話するから」

「怖いこと言わないでよ」

「心配しないで。大丈夫だから」

二人は神社に着いた。絹子が中から出てくる。

「あ、イケメン!」

「どうも、高村です」

「どうも、絹子です」

姉は挨拶すると、二人を奥の間へ誘った。

「お水持ってくるわ。あなたは?」

「僕は、大丈夫」

絹子は一旦台所にもどり、そして奥の間に戻ってきた。

姉妹二人は水をごくごくと飲み、居住まいを正す。高村は、涼しい顔で汗ひとつかかずに待っている。

「さて、じゃぁこの前の続きから話してもらえる?あなたが1000年前から来たって話」

「はい、わかりました。驚かないで下さいね」

「もうだいぶ驚いてるから多分大丈夫よ」

町子は笑う。

高村は語りだした。

「前も言いましたが、我々の星はアンドロメダ銀河にある惑星の衛星PX6400IPBCです。ここから250万光年離れています。衛星といっても我々の星はこの天の川銀河の木星と同じぐらいの大きさがあります。

我々の星はその寿命がつきかけていました。我々の科学が発展したおかげでその星からエネルギーをどんどん奪ってしまったのが原因でした。

一度発展した科学は止められず、このまま使い続けたらあと1000年もつかどうかという瀬戸際になって、我々の星の住人は大きなプロジェクトに未来を託しました。それは…」

ここで一旦話を止めて、二人をみる高村。

絹子と町子は再び水を飲む。それを見計らって高村が再開する。

「移住です」

「やっぱり…」

町子は呟く。

「はじめはアンドロメダ銀河の中に200万隻の宇宙船を放ちました。そして近いところでは5年後ぐらいから移住に適する星かどうかの信号が届きました。その全てが残念な結果でした。

すぐに良い結果ご出るはずはないと予想していたので、そんなにショックはありませんでした。

しかし、それから300年ほど経って、ようやく全ての信号が届いただろう時が経ちました。しかし、結果は全てダメでした。勿論信号が来ない宇宙船もありました。それも含めて良い結果は得られませんでした。

そして、いろいろな議論が重ねられた結果、銀河を超えた飛行を試ることになったのです。

でも、信号が返ってくる頃には星の寿命が尽きてしまうかもしれない。その可能性も高かったのですが、それに賭けるしかなかったのです」

ため息をつく町子。どうやら物凄い話しに巻き込まれてしまった。下手をすると国家に捕らえられてしまうかもしれない話だ。

しかし…この男はなぜ我々と同じ格好をしているのだろう、アンドロメダ銀河にも人間とよく似た種族がいたということだろうかと町子は考える。

「私について疑問をお持ちですね?」

察していた。さすがだ。我々人類はこの男たちの種族にきっと敵わないのだろう。

「ご安心ください」

「え?」

「私は機械なのです。あなた方の星で言うところのアンドロイドと言いましょうか」

「ええ!」

「さすがに銀河を越える航行となると、何年かかるかわからないですし、我々の星の種族でも、それに耐えられるかわからなかったため、我々が送られました。正確に言うとメモリの形で送られたのです。宇宙船では途中から星を特定し、そこの形態に合う形に宇宙船のなかでメモリを載せて造られたのです。だから人間の形なのです」

「し、信じられないわ。あなたの質感が、ロボットだなんて」

「無理もありません。血はでませんけど」

「へ、わ、笑えないわよ」

町子は強がる。絹子は笑っていなかった。

「それでさ、あなたは何、いつ到着したのよ!クレーターはこの前見つかったみたいだし、矛盾してるじゃない」

「クレーターは1000年前のものです。私の宇宙船の力で隠してありました。私もそうです。着陸した当初はいろいろ動き回って、この星についていろいろ調べました。その途中で小町さん、お吉さんに出会ったのです」

「でも、あなたが来るのに何年かかったのよ?それが長かったら、もうあなたの星の寿命は尽きてるんじゃないの?」

「…残念ですが、おそらく」

「確かめてないの?」

「信号を送れるのは一度きりなのです。銀河間の移動はものすごいエネルギーを消費するので信号を発信できるのは一度だけです。星の寿命が尽きても、もしかしたらどこかに移住できている可能性もあるため、星の寿命の1000年を超えても信号を送るエネルギーを無駄にするべきではなく、発信すべき時まで待たなくてはなりません」

「それで送らずに1000年経ったってこと?」

「簡単に言うとそうなります」

「簡単に言うとって、何が簡単なのかわからないけど」

「はい。私はこの形をしていますが、我々の星の種たちは、全然違う形をしています」

「ど、どんな形なのよ」

「説明するのが難しいのですが、何に似ているかと言うと…」

少しもったいぶる高村。

「何よ、怖いわね」

「木ですね。もっと大きな」

「木って、あの森の木?」

「そうです。動かないわけではないのですが…」

「全然想像つかないわ」

「無理もありません。この星では生きられる可能性もありますが、少々星が小さいかもしれません。それと炭素が足りない」

「じゃあ、無駄だったってこと?」

「そうでもありません。知的生命体がいたという記録はとても重要です。この銀河には他にもそういう星がある可能性が広がったのですから」

「しかし、随分時間が経ってしまいました…」

「え?」

「ここに来るまでに1000年、ここに来て1000年、星の寿命が尽きたと考えられる時間から1700年は経過している。いまから信号を送って、その信号が届くのにまた1000年。もう間に合わないでしょう」

「そんな、じゃぁ絶滅したってこと?調べられないの?」

「はい、信号を送って返ってくるのに2000年はかかりませんが、結構かかってしまいます。1000年前、お吉さんは本当に良くしてくれましたが、エネルギーの開発が追いつかず、戻ることはおろか、信号すら送れませんでした。

私はそこから200年ほど動いたのですが、どこにも大きなエネルギーはなく、もはや確かめる術はありませんがおそらくは…。

そして、お吉さんも、その途中で死んでしまいました。この星の人間の命は短いので、どんどん年老いていくお吉さんが可哀想で…あの箱に、筒と一緒に僕と暮らした思い出が書かれている本がありませんでしたか?」

「え、ああ、あの達筆の?あれ小野小町が書いたって言うの?」

「そうです。毎日私と過ごしたことについて書いてあるのです。あれがもし読まれていたら、もう少しこの星の科学は早く発達したかもしれません」

「もうあんな達筆だれも読めないわよ。滲んでるし」

「残念です。花の色は…」

「え?」

「花の色は

うつりにきけりな

いたずらに

わが身世にふる

眺めせしまに。

私に向けてお吉さんが歌ってくれた歌です。私はこの歌が大好きです」

「それは、私たちも知ってるわよ。全日本が知ってるわよ。有名だもの」

「そのようですね。100年ぐらい前に目覚めて、いろいろ調べていたら、その歌がいろいろな本に載っていました。嬉しかった」

「本当だったら素敵ね」

「僕はアンドロイドで老けませんので、とても悲しいことでした」

「お吉さんがなくなって、僕もこの星の科学力の進歩を信じて700年ぐらい冬眠し、100年ほど前に再び起きたのです。でも、やはりエネルギーが足りません。そして、もうそろそろ私のエネルギーも尽きてしまいます」

「え、そんな…」

「私は一つあなた方に問います。お吉さんの子孫であるあなたたちに。あの筒は、信号発信機なのです。もし仮に信号が我々を送り出したものたちに届いたら、我々の種族が移住してくるかもしれません。それでも良いですか?」

「え…そんなこと言われても」

「政府に聞かないと…っていうか、こんな話誰が信じるのよ」

「そうね…」

「実は私にはもう時間がないのです。信号を発信すると、あの筒と、そして僕もバラバラになります。それと宇宙船も。仲間が到着するまでに情報が漏れないように。そのようなシステムなのです」

「じゃあ、あなたいなくなっちゃうじゃない」

「そうなのです。もともとそのように造られていますから」

「でも、侵略されたらなぁ。責任は取れないよ」

「ですよね。前回もそれですぐに発信するのを躊躇いました。でも、もうそもそも意味がないかもしれませんので、これはこれで良いのかもしれません」

「そんな…困るわそんなこと私たちに言われても」

「お姉ちゃん、もうなるようになるしかないんじゃない?あんた時間ないんでしょ?」

「はい。多分今夜あたり限界がきそうです」

「ちょっと今夜って、なんでそんなギリギリまで黙ってたのよ!」

絹子が怒鳴る。スッカリ感情移入している。

「チャンスがなかなか巡って来なかった。共生が真の目的なので」

絹子はもとより、町子もいつの間にか泣いていた。

「お吉さんも、涙を流していました。あの時も。人間は共感すると涙を流すのですよね」

なんとなくだが喋り方もゆっくりになってきている気がする。

「ね、奥の祭殿いこ。もうやるしかないよ。どうせ1000年後でしょ。来るって言ったってさ。そんな先のこと私たちにはわからないよ」

「仕方ないね、これも運命だよ。ちょっと無責任だけど、2000年も前から準備してきたことなんだから、やらせてあげるしかないでしょ」

二人は腹を括った。

「ありがとう」

高村は頭を下げる。

3人は祭殿まで移動し、箱を取り出した。

箱がすでに光っている。

高村が箱を明け、冊子と筒を取り出す。

筒が前回よりも強く輝いている。

「やば、これめっちゃ光ってる。もうこれであんたが異星人だと信じるしかないね」

「はい。では、発信しましょう。データは僕と同期しているので、あとは発信するだけです」

「どうやるの?」

「待った!」

「ねぇ、高村、発信したら、あなたどうなるの?」

しばらくしたら、粉々になります。発信にエネルギーを使うので。宇宙船も粉々になります。調べられないように。あのクレーターの穴に宇宙船があるのですが、今は見えないように加工していますが、私の力が失われれば姿が現れ、時期に粉々になります」

「本当にいいの?」

「はい、いいんです。これがタイミングだったのです。何もしなくても今夜で私は崩壊してしまいますので、本当にあなたたちに会えて良かった」

「やめてよもう…」

絹子はもう言葉が出てこない。

「で、どうするの?」

「暗号は言葉です。さっき歌ったあの歌を暗号にしてあります。筒を持って歌っていただけますか?」

「え?私?」

「はい、それが暗号ですから」

「ちょっと、そんな大役私なんか」

「あなたでないと発信されないのです」

町子は言葉が出てこなかった。もう泣き崩れてしまいそうだ。

「二回歌ってください。その美しい歌声で」

町子は深呼吸をゆっくりとした。高村が本当に崩壊するのか、信号が送られてしまうのか?本当はよくわからなかったが、なんだかやるしかない局面だと直感していた。

花の色は

うつりにけりな

いたづらに

わが身世にふる

ながめせしまに

花の色は

うつりにけりな

いたづらに

わが身世にふる

ながめせしまに

筒が光輝いた。目が潰れそうだ。

次の瞬間、筒から閃光が上空へ飛んでいった。町子の薄目に微かにそれが見えた。

まるで細いロケットのようだった。

そして手から筒の感覚がなくなる。

「ありがとう。これで僕の役目は終わりです」

「あ、待って、無くなっちゃうの?」

「はい、名残惜しいですが、これで終わりです。さようならお吉さんたち」

高村はボウっと輝き熱を放つと、一度大きく輝いて、いつの間にか粉々になった鉄のようなものが床の上に溜まっている。

「ほんとに、無くなっちゃったね」

「うん」

絹子はようやく声をだした。

「あ」

「何?」

「なんか大きな薄い金属があるよ。これメモリかな。あいつの本体」

「そうかもね。いつか復元できるかもよ」

「そんな無理でしょ」

「わかんないよ、あと1000年経ったら。大船団が来るかも」

「じゃぁそん時まで、また祭壇にしまっておこうか」

「そうだね」

町子と絹子はそのメモリチップのようなものを持って縁側に出た。空には何事もなかったかのように星々が煌めいている。天の川が僅かに見えている。

「花の色は

うつりにけりな

いたずらに」

町子が口ずさむ。

「わが身世にふる

眺めせしまに…」

絹子が下の句を読む。

町子の手のひらで、メモリチップがボウっと一瞬光った。

光ったということは、まだ高村は失われていないのかもしれない。でも、そうなると、もしかしたら信号が届かなかったのかもしれない。力がこちらに残ってしまっているとしたら、または、もう届けられるエネルギーが無かったのかもしれない。

いずれにしろ、答えは1000年経たないとわからない。空にうっすら見える天の川銀河の、そのまた先のアンドロメダ銀河は、かすかに二人の頭上で光を放っている。

遠く250万年昔の光を。

花の色は

うつりにけりな

いたづらに

わが身世にふる

ながめせしまに

(現代語訳)

桜の花の色がすっかり色あせてしまったと同じように、私の容姿もすっかり衰えてしまったなあ。桜に降る長雨を眺め、むなしく恋の思いにふけっている間に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?