JOG(1224) 縄文人のこころ ~ 日本人の「三つ子の魂」

人類学、宗教学など、様々なアプローチから明かされつつある縄文人の精神は、現代日本人の原型。

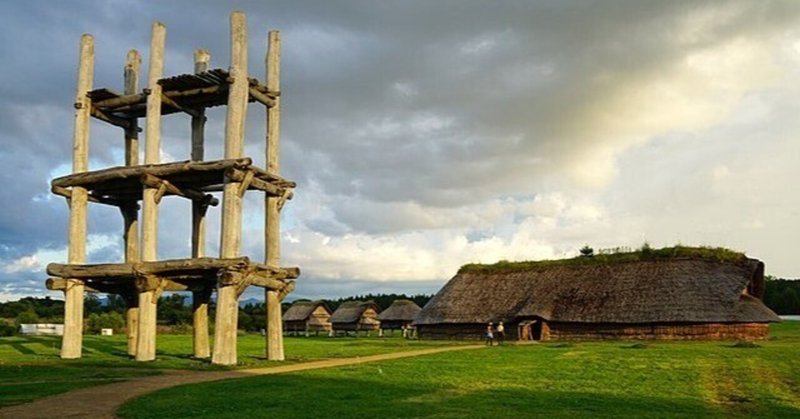

画像:663highland, CC 表示 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36246676による

■1.「自然と共生してきた日本文化の原点、日本人の原像」

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産への登録が内定しました。産経新聞は評価されたポイントをこう紹介しています。

__________

なかでも評価されたのは縄文文化の高い独自性である。世界では、農耕・牧畜が始まって、移動生活から定住生活に移ることが多い。ところが日本では、稲作が伝わる前に縄文人は狩猟や採集生活をしながら定住していた。

豊富な海山の恵みを享受し、三内丸山遺跡ではクリを栽培していたこともわかっている。精神文化を示す祭祀(さいし)遺跡に、漆や天然のアスファルトの使用など高い技術で生活文化をはぐくんだ。障害がありながら成長した人骨も発見され介護を受けていたとみられる。

そうした暮らしはゆるやかに発展しながら1万年以上続いた。自然と共生してきた日本文化の原点、日本人の原像といえよう。[産経]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

近年、縄文文化は考古学だけでなく、文化人類学や宗教学など様々な分野からも研究され、縄文人の「精神文化」の解明が進んでいます。本号では、その一端を見てみましょう。

■2.貝塚はゴミ捨て場ではなく、「貝のお墓」

貝塚は貝の肉を食べた後の貝殻の捨て場と教えられてきましたが、近年は、「貝のお墓」だという説が強くなってきました。この説を戦前に唱えた北海道大学の河野広道は、1935年の論文「貝塚人骨とアイヌのイオマンテ」にこう書いています。

__________

然るに本邦における先史時代貝塚には、人骨の埋葬されているものが甚だ多く、却(かえ)って人骨を伴わざる貝塚が甚(はなは)だ稀な程である。そしてその人骨の埋葬状態を見ると、少なくとも北海道においては、多く屍を丁重に葬り、完全土器や石器等を副葬してある。この事実は明らかに死者に対する情愛や畏れの情の表現であって、宗教的な埋葬法である。[大島、2740]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

河野は、アイヌのイオマンテ(送り)と類似した宗教的埋葬を貝塚に見たのです。

__________

アイヌ民族は、人間や動物・植物だけでなく、この世のすべてのものに「魂」を認め、その役割を終えたときには、もとの居場所であった「あの世」に帰ると考えました。魂を「あの世」に送り返す儀式が「送り」です。[大島、2740]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

民俗学を援用した優れた解釈でしたが、戦後に欧米の科学的な分析方法が導入されるとともに、貝塚は「ゴミ捨て場」に逆戻りしたようです。

■3.「すべてのものが等質的に〝送り〟の対象」

貝塚と同様、ストーンサークルも「お墓」のようです。ストーンサークルは「環状列石」と訳され、北海道から三重県まで、178カ所見つかっています。環状列石からも、人骨だけでなく、土器や石器の欠損品、獣骨、クルミの殻などが出てきます。この点に着目した考古学者・能登健氏は、こう解釈しています。

__________

命の終わった人の遺体も、使用が終わった生活用具も、そして命をつないだ食料の残滓も、感謝の念を込めて送るという祈りの場が神聖な列石のなかにあった(中略)、縄文世界では、人間社会の生活に供したすべてのものが等質的に"送り"の対象であったのである。[大島、2453]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

幼児などの遺体を土器に入れ埋設した「お墓」を「土器埋設遺構」と呼びますが、これについても国立歴史民俗博物館の山田康弘教授はこう指摘されています。

__________

土器埋設遺構の中に埋納されたのは、ヒトだけではなかった。埋設された土器の中にはイノシシ・シカ・イヌといったヒト以外の動物に加え、木の実・黒曜石・石斧などさまざまなものが入れられ、埋納されていたこともわかっている。

少し考えてみれば理解できるように、これらの動植物や品々は、自然の恵みを生きる糧とする縄文時代の人々にとって、「自分たちが生きていく上で、より多くあってほしいもの」であった。「より多くあってほしい」という強い思いは、やがて「豊かな恵みをたくさんとることができるように」という祈りとなり、そのための祭祀を行うという形へと変化していく。[山田H30、2293]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■4.「円環的死生観」が与える安心立命

貝塚、ストーンサークル、土器埋設遺構から、縄文人の死生観が見えてきます。

まず、生命は「あの世」と「この世」を循環している、という死生観。これを山田教授は「円環的死生観」と呼んでいます。「あの世」から「この世」に生まれてくることが誕生であり、死とは「この世」から「あの世」に行くことです。「あの世」に丁寧に送り出すことで、また「この世」に帰ってきて欲しいと祈るのです。

人がこの世に生まれて来るのは、母の子宮を通じてです。ですから、あの世に行くにも、子宮を通じてでなければなりません。埋設されている土器は、子宮を模しているようです。同様にストーンサークルも多くの貝塚も円形または馬蹄形なのは、子宮をイメージしていると考えられます。

ただ「あの世」と言っても、仏教の極楽やキリスト教の天国とはまったく違っていたようです。山田教授はこう指摘されています。

__________

生命の循環を信じ、アニミズムの思想を持つ縄文時代の人々にとって「あの世」とは、系譜関係(JOG注: 肉親関係)を意識したとしても、まさしく自然の中に還るということにほかならなかっただろう。

生きている今は人として生きているが、死んだら自然の一部となり、そしていつか「この世」へと再生してくる。[山田H29、1646]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

円環的死生観は、現代の日本人にとっても身近なものです。先祖の霊が草葉の陰で子孫を見守ってくれている、とか、お盆には祖霊が山のかなたから戻ってくる、と考えるのも、その一例でしょう。さらに亡くなった祖父によく似た子供に、「この子はお祖父さんの生まれ変わりのよう」などと言うのも、我々の深層心理にこの円環的死生観が宿っているからでしょう。

楠木正成が「七たび生まれ変わって、朝敵を滅ぼそう」と語った「七生説」も、まさにこの円環的死生観そのものです。民俗学者・柳田国男は『魂の行くえ』の結びに、こう述べています。

__________

この島々にのみ、死んでも死んでも同じ国土を離れず、しかも故郷の山の高みから永く子孫の生業を見守り、その繁栄と勤勉とを顧念しているものと考え出したことは、いつの世の文化の所産であるかは知らず、限りもなくなつかしいことである。・・・

魂になってもなお生涯の地に留まるという想像は、自分も日本人であるゆえか、私には至極楽しく感じられる。できるものならば、いつまでもこの国にいたい。そうして一つ文化のもう少し美しく開展し、一つの学問のもう少し世の中に寄与するようになることを、どこかささやかな丘の上からでも、見守っていたいものだと思う。[柳田、p710]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

円環的死生観は人々に安心を与え、また共同体のために自分の有限な人生を捧げる意味を与えてくれたのではないでしょうか。すくなくとも、一人で極楽に行ってしまう仏教や、家族をおいて天国に暮らすキリスト教よりも、共同体や家族と一緒の安心感を与えたのです。すくなくとも我々日本人にとっては。

■5.すべてのものに平等にいのちが宿っている

貝塚、ストーンサークル、土器埋設遺構に見られるもう一つの特徴は、人骨とともに「使用が終わった生活用具も、そして命をつないだ食料の残滓」も埋葬されている点です。それは、すべてのものに平等にいのちが宿っている、と縄文人が考えたからです。

これは日本神話で、すべてのものに神の名をつけたことと一致します。日本画家で日本神話に関して数々の著書を遺された出雲井晶さんは、次のように書かれています。

__________

古代人は、ものをただの物体とは見なかった。そして、すべてを神のいのちの表れ、神の恵みとみた。すべてのものに神の命を見たからこそ、ありとあらゆるものに神の名をつけた。例えば、小さな砂粒にさえ石巣比売神(いわすひめのかみ)、木は久久能智神(くくのちのかみ)、山の神は大山津見神(おおやまつみのかみ)というように・・・[出雲井, p124]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

文化人類学では「精霊信仰」(アニミズム)と呼ばれる生命観です。同様の信仰は原始宗教として、古代にはどの民族も持っていたようですが、日本人はこの生命観を持ちながら、近代化したという希有な民族です。物を粗末にしては「もったいない」という日本人の感じ方も、すべての物にいのちが宿っている、という生命観から来ていると思われます。

また、古くなった筆、針、ハサミを供養して埋める筆塚、針塚、ハサミ塚なども、長年の使用者の魂の一部が乗り移っているという考えから、単なる道具として捨てるのは忍びない、と感じるからでしょう。故人の形見も、単に思い出の品というだけでなく、故人の魂をそこに感じる品という意味がありそうです。

■6.ついに解明された土偶の謎

縄文時代の遺構から出土するものの中で、土偶は何のために、何を模して作られていたのか、今まで定説はありませんでした。なにしろ、顔がハート型をしていたり、宇宙人のようなゴーグルらしきものをつけていたりと、奇妙きてれつなデザインで、現代人の理性では、想像もつかなかったのです。

この謎を見事に解明したのが、人類学者の竹倉史人氏の『土偶を読む』でした。ハート型の顔は縄文人たちが食べていたオニグルミの殻のかたちそのままであり、ゴーグルをつけたものはサトイモ等々、様々な形の土偶がみな縄文人たちが食べていた食物なり、貝なりの形状を模したものだと言うのです。

しかも、特定の土偶の発掘地の分布と、それを模した食物の産地が見事に一致しており、さらには気候変動によってその食物が採取できなくなると、その土偶も作られなくなるなど、出現時期も合致しています。考古学者からの反応はまだ聞こえてこないようですが、読んでいて、文句のつけようのない証明ぶりと感じました。

同書で、氏はこう書きます。

__________

すべての葉が枯れ落ちて、冬には一度死んだかのように見えるクルミの木が、翌春にはふたたび芽吹き始め、秋には数えきれないほどの果実を実らせる――この死と再生の物語が"奇跡"以外の何であろうか。自分たち人間は何も与えていないのに、毎シーズン、クルミの木は生命の果実を贈与してくれる。この事象の背後に、何らかの"善意ある存在"の介在を感じないことの方が難しいだろう。

そして人類ははるか古代から、この"善意ある存在"を"精霊"として表象し、かれらから一方的に贈り物を受け取ることを良しとしなかった。つまり秋に祭祀の場を設け、そこで精霊たちへ供物を捧げ、ときには精霊と気前の良さを競うように盛大な返礼式(=収穫儀礼)を行ってきたのである。[竹倉、p68]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

オニグルミの精霊を招くためには、その霊が逗留するための「依代(よりしろ)」が必要です。そのためにオニグルミそっくりの土偶が作られたというのです。

オニグルミだけではありません。ハマグリ、イタボガキ、トチノミ、イネ、ヒエなど、縄文人たちはそれぞれをかたどった土偶を作って、感謝を捧げました。日本列島の豊かな自然は、有り難い食物を恵んでくれる様々な精霊に満ち満ちていたのです。

祭祀が終わったら、土偶は墓場に供養されます。その際に、土偶の一部は壊されます。アイヌの「もの送り」も、ものをわざと壊します。あの世とこの世は逆さまなので、壊さないとあの世に送ることができないからです。[大島、2905]

■7.「縄文」土器の「縄」と「しめ縄」の意味するところ

そもそも「縄文」土器の縄模様も、縄文人の死生観を明かしています。この縄模様が一万年ほどにもわたって、土器に付けられ続けたからには、よほど確たる理由があるに違いありません。

縄文土器には、よく蛇がそれとわかるデザインで登場します。蛇は冬眠をします。冬の間に冬眠し、春になると目覚める。それはあたかも死から蘇ったように縄文人たちは捉えたことでしょう。そこから蛇は「再生」のシンボルと捉えられました。

その蛇が交合する様は、まさに神社のしめ縄のように二匹が絡み合います。いえ、逆にしめ縄は蛇の交合を象徴していると考えられています。その交合の様を縄で模倣し、その縄を土器の表面に押しつけて「縄文」をつけたのです。

土器は煮炊きによって食べ物の種類を大きく広げ、気化熱で内部の温度を下げることで食べ物の保存を可能にしました。人々のいのちを支える有り難い道具でした。その土器に「縄文」をつけることで、中にいれる食物に「再生」の力を伝え、それを食べることによって「再生」の力を我が身に取り込む。

それは家族の健康長寿と子孫の繁栄を願う、という祈りだったのではないでしょうか。現代の我々が神社で神に祈るのは、無病息災、安産、七五三での子供の元気な成長、というような事でしょう。しめ縄のもとで、そのような祈りをする我々の心は、1万年も縄文土器を作り続けてきた縄文人の心に、思いのほか近いのではないでしょうか。

円環的死生観、精霊信仰、そして神社での祈り。我々日本人の「三つ子の魂」は、縄文時代に形成されたのです。

(文責 伊勢雅臣)

■おたより

■母の葬儀で、「もしも生まれ変わることができるなら、又 2人の子として生まれて来たい」とスピーチしました(noriyukiさん)

今号も興味深く拝読させて頂きました。

学校では縄文時代は ただ原始的な狩猟生活をしていた という程度の知識しか得られなかった記憶があります。

実際には、定住していただけでなく、自然からの恵みに対する感謝の念を持って生きていた事は驚きです。

日本人に生まれて日本で育てられてよかったと本当に思います。

3年前ですが、父に次いで母も亡くなった葬儀の際、『もしも生まれ変わることができるなら、又 2人の子として生まれて来たい』 とスピーチしました。

もっとも、お金持ちではありませんでしたが…。

■伊勢雅臣より

亡くなったご両親に対して、「また二人の子として生まれてきたい」というのは、最高の感謝の言葉ですね。立派な祖霊として子孫を見守っているご両親もさぞ喜ばれたことでしょう。

■リンク■

・JOG(134) 共生と循環の縄文文化

約5500年前から1500年間栄 えた青森県の巨大集落跡、三内丸山遺跡の発掘は、原日本人のイメージに衝撃を与えた。

■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

→アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます。

・出雲井晶『今なぜ日本神話なのか』★★★、原書房、H9

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4562035617/japanontheg01-22/

・大島直行『月と蛇と縄文人』★★、角川ソフィア文庫(Kindle版)、R02

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B086YP2X7M/japanontheg01-22/

・産経新聞「主張」030606

・竹倉史人『土偶を読む――130年間解かれなかった縄文神話の謎』★★★、R03

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/479497261X/japanontheg01-22/

・山田康弘『縄文時代の歴史』★★、講談社現代新書、H30

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B07MDBT4JT/japanontheg01-22/

・山田康弘『縄文人の死生観』★★、KADOKAWA、H29

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B07DNM8KJ7/japanontheg01-22/

・柳田国男『柳田国男全集〈13〉』★★、ちくま文庫、H2

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4480024131/japanontheg01-22/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?