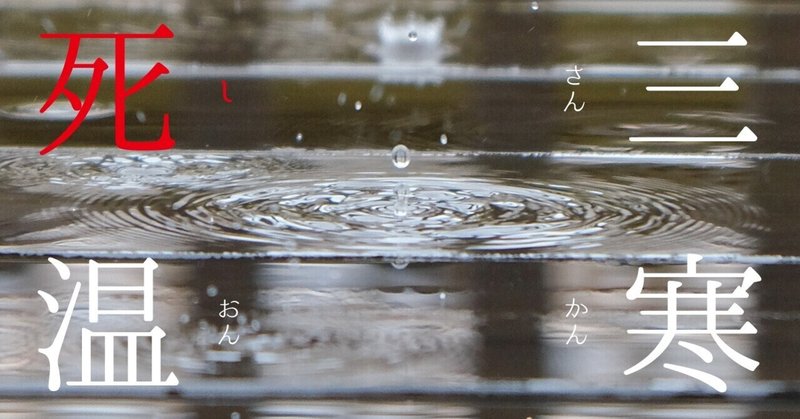

長編小説【三寒死温】Vol.14

第二話 律儀な看護師の旦那

【第六章】「友人A」と呼んでおきましょうか

毎年受けている定期健診で見つかった私の肺にある黒い影は、精密検査の結果、ステージ4のがんであると診断された。

古希を目前に控えた私に、自覚症状と呼べるようなものは全くなかった。

それどころか、昨年の定期健診ではその予兆すら見つからなかった。

疲れやすくなり、その疲れが溜まりやすくなり、その溜まった疲れが抜け切らなくなったのは、もうずいぶん前からだ。

仕事を定年退職して日々の緊張から解き放たれた副作用からか、小さな風邪や体調の崩れは日常茶飯事になりつつあったが、大きな病気を患ったことはもちろん、医者にかかったことすら、ここ数年は記憶にない。

正直に言って、再検査が告げられた時にも、まったく大げさなものだと半ば呆れるくらいの余裕があった。

だからこそ、一緒に行った方がいいかしらと不安な表情を見せる妻を家に置いて、私は一人で精密検査の結果を聞きに病院を訪れたのだ。

そんな私に降って湧いたように突如として現れたがんという名の紋所に、最初はどこか他人事のような感覚だったのを覚えている。

しかし、ステージ4という言葉を聞いた途端、私の心は、いたいけな町娘をいたぶる悪党さながらに立膝をついてこうべを垂れ、その場にひれ伏した。

ステージ4と一口に言っても、がんが巣食う場所によってその病状や生存率には大きな幅がある。でも一般的には、もう手の施しようがない、いわゆる末期がんと同一に語られることも少なくない。そのため、告知を受けた患者が勘違いして必要以上に絶望してしまうケースも多いようだ。

何を隠そう私自身もその一人だった。

腫瘍マーカーが示す数値や、TだNだMだと何の略かも分からないアルファベットに付随した段階表記。

そんな診断の根拠となる検査結果を、私と目を合わせることもなく淡々とした口調で並べ立てる医者の言葉も右から左に聞き流し、彼の説明が全て終わらぬうちから、生命予後の不良を覚悟していた。

シャウカステンと呼ばれるレントゲン写真を見るためのディスプレイのやや上あたりを仰いだまま目を瞑り、大きな深呼吸を三回繰り返した私に、その医者は静かに言った。

「肺がん、詳しくは肺線がんということになりますが、この肺にできるがんは、ステージによって可能な処置や効果的な治療方法が異なりますので、詳しく説明いたします。」

「こんな風に何の前触れもなくがんを宣告されることは、今ではごく普通のことなのでしょうか?」

思わず私は、ふと頭に浮かんだ素朴な疑問を口にしていた。

一昔前、少なくとも私の両親がまだ生きていた時代には、家族や親戚など血縁者のいない患者を除いて、いきなり医者が本人にがんだと告げることはあり得なかった。

実際、私の父方の伯父が胃がんを患った時などは、本人はおろか奥さんにも、最後までがんという病名は明かさず胃潰瘍で通したという記憶がある。

「はい。現在では、患者さん自身による決定権を尊重するために、検査結果や診断に関する情報は、できるだけ速やかに、患者さん本人に開示されるべきである、という考え方が一般的になっています。

当院でも、よほどの事情がない限り、患者さんご本人と直接、お話しすることにしています。」

「そうですか。そういうものなのですか。」

恨み節の一つでも言ってやりたいところだが、その後に続く言葉は出てこなかった。

この医者の言っていることはもちろん理解できるが、それでもやはり、自分ひとりで聞くには耐え難い。

例え私自身の不安や恐怖が薄れることはなくとも、せめて誰かと一緒に聞くことができれば、そんな不安や恐怖を自分以外の人間と共有していると感じることで、多少なりとも救われることもあるだろう。

隣に妻がいてくれたら、と思わず心の中で呟いた。

そんな私の心の動揺を見透かしたかのように、ここまで一度も目を合わさなかったその医者が、初めて私の顔を正面から真っすぐに見据えて言った。

「ステージ4の肺がんは、他の病巣で発生するがんと比較しても決して生存率が高いとは言えません。ですが、可能性はゼロではない。諦める必要など全くない病気であるということを、忘れないでください。現代医療に携わる我々にとって、がんとはそういう病気だということです。」

◆

化学療法、いわゆる抗がん剤による治療が、ステージ4の肺がんに残された唯一の治療法だった。これは、薬物療法と呼ばれることも多い。

外科手術によるがん細胞そのものの除去は、まだ早期発見の段階、つまり病巣が肺のみだったり、広がっていても周辺のリンパ節程度だったりする場合に行われる。

さらに遠隔にも転移しているのが見つかると、手術はせずに放射線治療と抗がん剤治療が同時に施される。ただしこの場合、遠くと言ってもがんが局所に留まっている時にしか、放射線治療は行われない。放射線を照射する部分が限られている場合のみ、とも言い換えられるだろう。

それだけ放射線治療には強い副作用が存在するということだ。

一縷の望みに賭けて受けたセカンドオピニオンでも診断結果は変わらず、二週間後、いよいよ抗がん剤治療が始まることとなった。

どのような進め方になるのか、どのくらい時間がかかるものなのか、私には皆目見当もつかなかったが、いざ蓋を開けてみれば、入院が必要なのは最初の1クール(三週間程度)のみと聞いて少しは気が楽になった。

家にいない期間が長くなればなるほど、どうしても近所や友人・知人の知るところとなりやすい。それだけは避けたかった。

予想通り、自宅から通院している限りにおいては、彼らに気を遣わなければならないようなことはほとんどなかった。

幸いと言えるかどうか分からないが、私の毛髪は早くから薄くなり始めていたため、坊主頭に近い髪型だったことも、常々ゴルフキャップを愛用していたことも、ある意味では好都合だった。

普段の生活の延長線上に治療があることから、自分自身のリズムが大きく崩れることもなかった。

しかし、真夜中にふと目を覚ました時などは、自分の体に異変がないかを確認し終わるよりも先に冷や汗で全身がぐっしょりと濡れてしまい、寝間着を取り替えなければならないこともあった。

三ヶ月ほどが経過した後、一度目の抗がん剤治療が終わった。

結果は、可もなく不可もなくの膠着状態。

私は正直、落胆した。「進行を遅らせることに成功している」という逆説のような担当医師の言葉も、あまり耳に入ってこなかった。体の良い言い訳にしか聞こえなかった。

そして、一度芽生えた猜疑心は、毎年受けていた定期健診の精度そのものにも及んでいった。

そもそも一年前には、病気の予兆すらなかったのだ。若者ならいざ知らず、こんな老体に巣食うがん細胞が、出現からたった一年でステージ4まで進行するものなのかどうかだって、分かったものではない。

見落とされたのか? そんな気持ちも膨らんでいく一方だった。

期待していたほどの効果を実感することができなかった私は、少しずつ緊張の糸が切れてきたのか、次第に妻に愚痴をこぼすようになっていった。

いや、緊張の糸が切れたのではない。

強がるだけの意思を持ち続けることが、徐々にできなくなっていたのだ。

二度目の抗がん剤治療が始まった頃には、自宅から通院できるということは諸刃の剣なのだと、遅ればせながら痛感させられていた。もしかしたら、病院に入院して隔離される方がよほど楽なのかも知れない。

断続的に襲ってくる副作用に右往左往し、些細なことで家族に当たり散らす自分の姿は、誰よりも私自身が、最も見たくない光景だった。

そんな不甲斐ない自分を受け入れることができない高慢な自尊心への嫌悪が頂点に達しようとしていた頃、息子が民間療法に関する話題を持ち出してきた。まるで自分の弱さを白日の下に晒されたような屈辱を感じて怒りが沸々と湧き上がり、気がつけば、自己満足とも取れなくはない息子の言動を必要以上に蔑み、頑なに固辞し続けていた。

うまい具合に怒りの矛先を転嫁させる対象を見つけた私は、かねてより反りの合わなかった息子を忌み嫌うことで、辛うじて精神的な均衡を保っていたのかも知れない。

◆

だから、先ほどはつい息子を悪く言ってしまったけれど、そんな風に感じるのも自分の弱さなのかなと、そう思っているのも本当のところなんです。そう私は、青年に言った。

そして、言い訳のように聞こえるかも知れないけれど、と付け加えた。

この施設で行われている食事療法について書かれた四冊の本を目の前にした時に感じた憤りは、紛れもなく本物だった。

その一方で、心の拠り所を失いかけていた私を、長いトンネルの先にようやく一円玉程度の光を見つけた時のような、ほっとした心持ちにさせてくれたのも事実だった。

その先にはまた長いトンネルが待ち構えているかも知れないけれど、少なくとも今続いている薄暗いこのトンネルは終わる。

彼は終始、頷きながら聞いていた。

「私も、恐らくおたくと息子は歳が近いような気がしていましてね。そのご友人とやらのお話し、少し聞かせてもらえませんか?」

少し状況が違うので、参考になるかどうかは分かりませんけれど。そう最初に言ってから、青年は彼の友人の話を始めた。

◆ ◆ ◆

仮に「友人A」と呼んでおきましょうか。

Aは、とにかく言い訳の多い男でした。何でも「できない」が口癖でした。

学生時代からの付き合いだから、もうかれこれ15年は経つことになります。大学を卒業してしばらくは、初めて経験する社会人生活に慣れるのにお互い必死で、一年ほどは連絡すら取りませんでしたが、その後は定期的に、おおよそ一年に二、三度くらいは、顔を合わせる機会を作っていました。

どちらも結婚し、家庭を持ってからはその頻度も減り、今では一年に一度、会えればいい方ですが。

仕事で北海道に住んでいるAにとって、こちらに帰って来られるのは盆と正月くらい。正月は彼も私も、自分と妻の実家を行き来しますので、必然的に会う時間が取れるのはお盆の真っ只中ということになります。

陽が落ちても30度を下回らない夏の夜に、大汗をかきながらビール片手に互いの近況報告をするのが、ここ何年かの僕とAの恒例行事となっていました。昨年の夏もやはりAから連絡があって、会うことになりました。

その日は深夜から明け方にかけて台風が通過する予報が出ていて、繁華街のガード下を歩く客足もまばらだったのを覚えています。

馴染みの居酒屋に入って席に着いて、生ビールで乾杯を済ませるや否や、Aは「これ、見てくれよ」と言いながら、5㎝はあろうかという書類の束をどさっとテーブルの上に置きました。

店内にまで吹き込んでくる生温い湿った強風に、そのうちの何冊かは隣の席の下にまで飛ばされていきました。

それらはすべて、高齢者向けの有料介護施設のパンフレットでした。

Aは、ばらばらになったパンフレットを丁寧に揃えてから、手品師がトランプを扱うような手つきで器用にその束をテーブルに広げました。

入居型から通所型まで、ここからさほど遠くない近郊の施設ばかり。

その数は優に二桁を超えています。

僕がそれらのパンフレットを一つひとつ手にとって眺めていると、やや大げさにも思える深いため息を一つ吐いてから、Aが話し始めました。

「実は、三ヶ月くらい前になるのかな、親父が事故に遭って腰をやっちまってさ。今、杖と車いすが手放せない状態なんだ。」

Aの父親は車を運転中に玉突き事故に巻き込まれ、腰骨を折る重傷を負ってしまったのです。急ブレーキをかけたわけでもなく、ごく普通に赤信号の交差点で止まった際の事故だったため、過失責任は一切なかったことから、金銭面での心配はありませんでした。

しかし、Aの父親はそもそもリュウマチを患っていて、ただでさえ膝の痛みに悩まされていたところへ腰の骨折が重なってしまい、この先、リハビリを続けたとしても従来通りに二足歩行ができるまで回復する見込みは限りなくゼロに近いと、医者に言われてしまったのだそうです。

Aは、一昨年の冬に母親を亡くしています。

確か妹さんも、もう結婚して家を出ていました。

だから必然的に、実家に住んでいる親父さんは事実上の一人暮らしということになります。なるほど、だから介護施設を探しているというわけかと、僕は納得しました。

パンフレットの束の中には、デイサービスのような施設のパンフレットもあったことから、僕はAに「もしかして、こっちに帰ってくるつもりなのか?」と訪ねました。

どうして? という狐につままれたような顔をして僕を見つめるAに、僕は続けました。

「だって、こっちの施設ばっかりだから。デイサービスなんて、誰か同居人がいなきゃ通えないだろ?」

ああ、そういうことかと呟いたAは、少しだけ気まずそうに僕から目を逸らしました。

「いや、そういうことではないんだ。とりあえずまだ情報を集めている段階でさ。精査するのはこれからなんだ。」

そう言って、ジョッキに残った生ビールを一気に飲み干してから、店員さんを大声で呼びました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?