SPAC『アンティゴネ』空間デザインノート(8)「影絵、ならば」

「この巨大な城壁に、影…?」

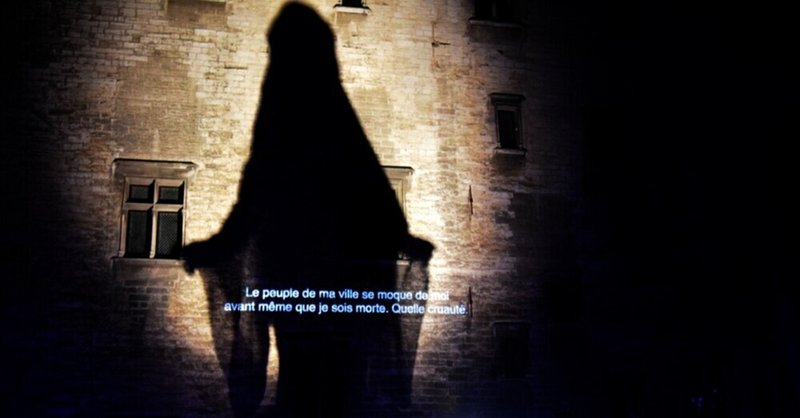

影絵だ!

舞台上に立つ俳優の影を城壁いっぱいに投影するのだ。影は映像ではない、生身の身体の延長にしか存在し得ない現象である。それは俳優の身体の一部と言っても良い。俳優の身体が巨大な影となって、城壁を乗っ取り、法王庁中庭という空間を支配するのだ。

俳優の姿をビデオで撮ってスクリーンに映す手法は、こうした巨大な会場を利用した演出として散見される。しかしそれは俳優からの「収奪」であると私は感じていた。本来、俳優の生身の身体にしか備わっていない「姿形」をビデオカメラという光学装置によって奪い取る行為であり、さらには観客の視線を俳優からスクリーンへと奪い取る、二重の意味での略奪行為であると。そして、更に悪いことに、そうした映像からは「身体性」が抜け落ちてしまう。もはやそれは演劇の演技とは言えない。

だが、影絵は違う。俳優が自らの意思でコントロールし、自分の身体の輪郭を「影」という形で壁面に刻み込むのである。それは俳優の身体性を城壁まで拡張することである。2次元でありながら身体性が損なわれず、演劇の演技として成立するはずだ。さらに、観客にとっては、影に視線が行きながらも、その「光源」となっている生身の俳優の存在が強く意識される。だから、観客の意識は俳優の演技から逸れることがない。

・・・これだ!

すぐさま客席を駆け降りた私は堀内さんの所へ行き、舞台中央に立ってもらう様に頼んだ。そしてその手前少し手前、床面ギリギリのアングルでカメラを構えた。カメラの位置に照明があると仮定して、どのくらいの大きさの影になるのかを確かめたかったのだ。両手を広げた堀内さんの輪郭は城壁に大きく広がっていた。

これは行ける。

法王庁で世界一大きな影絵芝居をやるのだ。私のイメージは既に固まっていた。

どの客席から見ても影絵ははっきりと見えるに違いない。これなら観客は後方の客席からでもストレスなく、演劇世界に没入できる。巨大な影により、登場人物のスケールの大きさも十分に表現できるに違いない。影絵は原始的な手法だが、インドネシアのワヤンの様に立派に舞台芸術としてのクオリティを持った例もある。むしろ原初的な手法であればこそ、力強くインパクトのある表現となる筈だ。そしてワヤンは人形の影を映すが、こちらは生身の俳優の影を写すのだ。もちろんその俳優の姿も観客からは見えている。影と同時に、俳優の身体から発するエネルギーも感じ取ることで、よりダイナミックな人物像となって、観客の想像力を喚起するに違いない。

これなら法王庁で勝負できる。という確信めいたものがあった。これで法王庁の空間を味方につけることができる。と思った私は意気揚々と法王庁を後にした。

しかしこの先に、演出家宮城聰という大きな山が法王庁の城壁より高くそびえたっているという事に、私はまだ気づいていなかった。私はようやく、そのふもとからのルートを見出したに過ぎなかった。

〜つづく

続きが読みたいと思った方は♡ボタンをお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?