「NATOの東方拡大」とイギリスの軍産学複合体

ウクライナに侵攻したロシアは、「NATOの東方拡大が自国の安全保障を危機に陥らせる」という主張をしています。

ここで、ソ連崩壊後、イギリスにおいて「NATOの東方拡大」を目論んだ軍産学の策動の一端を紹介します。

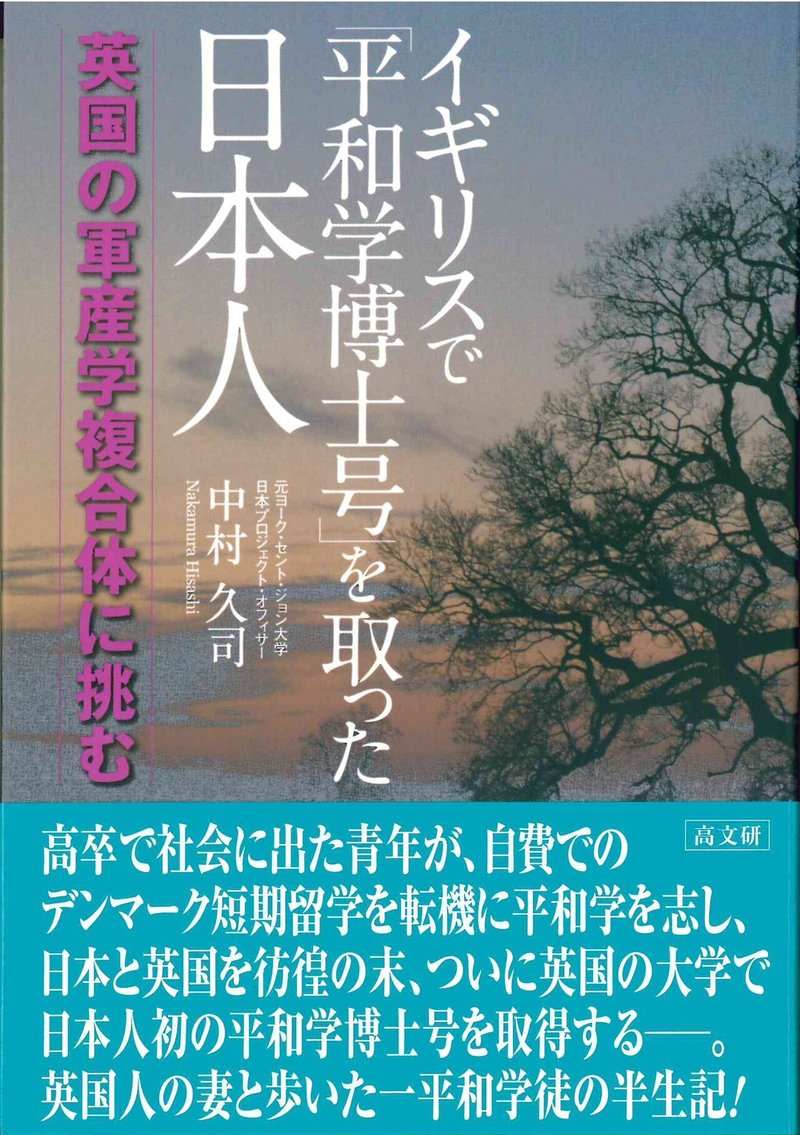

『イギリスで「平和学博士号」を取った日本人――英国の軍産学複合体に挑む』(高文研刊、2012年)の著者・中村久司氏は、1998年、勤務する大学(ヨーク・セント・ジョン大学〈YSJ大学〉)でポーランド軍の将軍の留学生と出会います。「なぜポーランド軍の将軍が英語を学びに?」と不審に思った中村氏が調べてみると、ハンガリーの将軍6名、ポーランドの将軍6名が英語プログラムを受講していたことがわかりました。この海外軍人用の短期英語コースには、英国最大の兵器会社「BAEシステムズ」と国防省が関わっていたことも判明しました。

「平和学」を専門とする中村氏は、大学が兵器ビジネスに関わることは倫理的に問題があるとして告発、学内の改革を進めようと奮闘しましたが、2010年、大学を解雇されました。

以下は『イギリスで「平和学博士号」を取った日本人』からの抜粋です。

-----------------------

大学に忍び寄る海外軍人の影

ブラッドフォード大学に辞表を出して、一九九六年春から私は再び経済的に不安定な生活を送ることになった。妻子に不安を与える罪の意識は自分の中に十分あった。しかし、私には、ビジネス上のパートナーや学生に罪の意識を日々感じながら仕事はできなかった。そんな私の性格を熟知し、妻は私の離職に理解を示してくれた。

離職から二年間、私は、ヨークシャー州の大学やカレッジなどと日本の学校の間をつなぐアルバイトのような仕事をし、ささやかな収入を得ていた。そんな生活の中で、ディスタンス・ラーニングで英国の修士号を日本で取得するプログラムを企画し、ヨーク市内の「ヨーク・セント・ジョン大学」(YSJ大学)の前身に持ち込んだ。私の企画は喜んで受け入れられた。そして、一九九八年八月から大学で働かないかと誘われた。

この大学は、ヨーク市とヨーク市から五〇キロほど離れたリポン市にキャンパスを持っていた。リポンが私の職場となった。私はそこで一九世紀半ばに建てられた教員養成用の小さなカレッジの中に個室を持った。自分の企画に沿って思いっきり仕事ができる充実した日々が始まった。車で片道一時間の通勤中も、その日の仕事の段取りを考えると胸がわくわくした。

「幸せ」と「幸運」という言葉の重みを朝夕感じる大学勤務だったが、就職して一カ月と経たないうちに、気になる光景に私は出くわした。

その日も、爽やかな朝のコーヒー・ブレイクを迎えていた。夏とはいえ気温は二〇度前後。静寂と透明な光の中を北ヨークシャーの微風が吹き抜けていた。まだ休暇中で、キャンパスは人影がまばらだった。私は芝生に覆われたキャンパスを横切り、木立に囲まれたレンガ造りの喫茶室へ向かっていた。途中、五〇代半ばの体格の良い男性と三〇歳前後の女性に出会った。

男性は、ポーランド軍の将軍で女性はイギリス人の英会話教師だった。男性は貫禄があって、偉い「大将軍」のイメージだったが、とても愛想が良かった。一方、パンタロンが似合う細身でハスキーな声の女性は、生徒である将軍に明るく丁寧に対応していた。

私は、この「生徒と教師」に会った瞬間、直感的にきわめて不自然なものを感じた。数分の会話だったが、将軍はもはや実用的な英語力を身につけることはないと思った。彼の年齢や「先生」への態度からも、英語上達の限界が見えた。また彼のような地位にあれば、優秀な通訳を雇えると思った。それに、目的が実際に英会話上達であれば、こんなリポンのような片田舎へ来て個人指導を受けなくても、もっと有効で安い方法がある。「この英会話個人教授の裏には何かがある」と直感で感じたが、それ以上深く考えることもなかった。

この軍人との出会いの三カ月後に、大学のニューズレターが私の注意を引いた。

ハンガリーの将軍六名が大学で英語プログラムを修了後、ロンドンで次のプログラムに入り、ポーランドの将軍六名は一三週間の英語プログラムを大学で受講中との記事があった。軍人に囲まれて、短期英語コースの責任者が写真中央に学長と写っていた。この記事にも何か「きな臭い」ものを感じたが、これら軍人用プログラムの背景は十分理解できなかった。

しかし、二〇〇一年春になると、別の海外軍人グループと大学との関わりを知った。所属部局発行の「International News」に、「中国大使館防衛部門」スタッフと諸外国の「防衛調達士官」に、大学が英語を教えた事実が含まれていたからだ。さらにその後、私たちの部局がヨーク・キャンパスへ移ると、軍人が英語訓練を受けている実態を目の当たりにするようになった。

この頃から、名古屋税関監視部勤務や全税関活動を通して自然と身に付けた感覚が蘇ってきた。私はひそかに断片的な情報と日常目にする風景を分析した。だが、海外軍人用の短期英語コースはきわめて特殊なもので、その実態を把握する手立てが限られていた。

しかし、謎を解く鍵が偶然見つかった。

ある日、私は、事務の打ち合わせを教員のひとりと教室兼資料室で行っていた。その時、同室には六、七人のスタッフがいた。そのうち二人の教員が、各国の大学や政府機関、民間企業の依頼で開講する英語研修コースの日程について調整を行っていた。その会話の中で、二人が「BAEシステムズ」と言うのを私は耳にした。「BAEシステムズ」は、戦闘機・潜水艦・戦車を含む多様な武器を生産する英国最大の兵器会社である。

「BAEシステムズ」の一言に触れて、それ以前に見たり聞いたりしていた国名・コース名・組織名が一気に脳裏を駆け巡った。ちょうど散在していたジグソーパズルの小片が寄り集まり、うまく組み合わさって一枚の絵が浮かび上がるようだった。圧縮ファイルを解凍するような気持ちにもなった。

「ポーランド・ハンガリー・チェコ共和国・スロバキア」などの国名と、「軍事英語」「BAEシステムズ」「防衛調達士官」のコース名を組み合わせた。そこから、時折目にしていた略語「DCEE」は、英国国防省の「Directorate for Central and Eastern Europe」(中央・東ヨーロッパ局)を指し、「DESO」は、英国国防省の「Defence Export Services Organisation」(防衛輸出機構)である確信を得た。

――私の勤務しているこの大学と、英国最大の兵器会社および国防省が、共同で、中央・東ヨーロッパへの武器輸出を促進している! この事実に、私は底知れないショックを受けた。そして、なぜ「中央・東ヨーロッパ」が対象なのかを考えた。「NATO(北大西洋条約機構)の東方拡大」が頭に浮かんだ。

「NATOの東方拡大」とは、東西冷戦下でソ連を中心とする「ワルシャワ条約機構」(WTO)と軍事的に対峙していたNATOが、冷戦が終結した後にとった東方政策である。ソ連自体が崩壊してWTOが消滅した一九九〇年代以降、米軍を中心とするNATOが、WTOの加盟国だった国々をNATOへ加盟させ、中央・東ヨーロッパ、中央アジアへと勢力を拡大し続けている状況を指す。

NATOについては、私がブラッドフォードの博士課程にいた一九九一年七月にWTOは正式解散し、同年一二月にソ連が崩壊したので、その存在理由もなくなった、と一般的には考えられた。ところが、東方拡大を提唱する米国の「新保守主義者」が躍動し、一九九九年にはポーランド、チェコ、ハンガリーがNATOに加盟。その後も拡大は今日まで続いている。その拡大の背景には、アメリカが目指す「世界の一極支配」と「武器輸出市場の拡大」がある、と平和研究者の多くが状況を分析している。

二〇〇一年の暮れから二〇〇二年早春にかけて、イギリスの武器輸出をめぐるこのショッキングな事態が私の脳裏に焼きついて離れなくなった。

武器輸出関与の告発

自分の勤務大学がイギリスの武器輸出に関わっている事実を、私は放置できなかった。英語訓練の提供という間接的な関与とはいえ、イギリス最大手の兵器会社と国防省とが一体になって、大学を利用しての武器輸出促進である。

武器輸出は、誰が行うに関わりなく私は反対だが、大学の創立背景を考えると問題はより深刻に思われた。大学の前身は、ヨーク大聖堂が一八四一年に創立したカレッジに遡り、今日においても大学とイングランド国教会は正式な関係を保ち、卒業式は例年ヨーク大聖堂で挙行される。

そのイングランド国教会は、二〇〇〇年一〇月に倫理規定を強化し、軍事産業との関連で利益を得るのを禁止し、それまで保持していた「BAEシステムズ」の持ち株を翌〇一年に売却した。その国教会のヨーク大聖堂に付属する施設である「グレーズ・コート」(一〇八〇年創建)を借り上げ、文字通り大聖堂の膝元で、このような倫理に反するビジネスをほかならぬ大学が営んでいるのである。

しかし、大学の武器輸出関与を告発することはたやすいことではなかった。

最初は、社会に直接持ち出すのではなく、職場での問題提起を考えた。それでも、具体的な方法とその波紋を考えると容易ではなかった。信頼できる職場の知人に相談すると、誰もが「本当!?」「ひどい!」と、それまで知らなかった職場の実態に驚き、私の「武器輸出反対」に理解は示した。しかし、それ以上、会話さえ続かなかった。彼らを責めることもできなかった。表立って職場で反旗を掲げればどうなるか、十分承知している年齢の人々だった。

大学の武器輸出関与の立証も簡単ではなかった。「防衛調達士官」用の学習コースや「BAEシステムズ」がスポンサーとなっているコースの運営に実際に関わっているスタッフに証人になってもらえれば、限られた資料と推測で私が状況を説明するより何倍も説得力が増すと思った。以前、ひとりのスタッフに、軍事プログラムへの私の嫌悪感を目で伝えた際に、「Hisashi、私もこんな軍人相手の仕事はしたくない」と、私に打ち明けた人もいた。しかし、彼女が誠実で仕事熱心であるがゆえに、彼女を危険にさらすことは罪に感じられた。

私の身の上を心配してくれる友人もいた。外国人である私が「知り過ぎた」こと自体危険と考える者もいた。私の事務室は軍人が毎日出入りする「グレーズ・コート」にあったので、車で帰宅する際には必ず、車体の下をチェックしてからエンジンをかける日が続いた。自宅の玄関には火災報知機を取り付けた。玄関ドアの郵便受けからガソリンを流し込まれて放火される事件がよく報道されていたからだ。歩道を歩く時は建物側に沿い、車道側を避けた。

匿名での投書も考えた。しかし、事実関係を立証し、武器輸出がなぜ許されないか論じると、匿名でも誰が書いたものかが特定されると思って選択肢から外した。

長期間の葛藤の末、二〇〇三年五月、大学の学内会議で武器輸出関与に触れ、その社会的責任を問題提起する覚悟を決めた。当日の会議は、大学全体の広報戦略だった。そこで、軍事関連ビジネスに関わることは、大学の創立理念とイングランド国教会の倫理規定に反するのみでなく、海外、特に日本の大学や文化機関と交流を促進する上でマイナスになる、と論を立てることにした。

この批判行動に出る前に、上司には私がなぜ武器輸出に反対するのかを再三伝えていた。しかし、埒が明かなかった。軍事関連ビジネスは大きな収入源だった。彼は、軍事ビジネスを取り仕切っている張本人ではなかったが、私が公然と問題提起を行うことには反対だった。リストラの繰り返しで軍事ビジネスの責任の所在は複雑に変更したが、彼も責任を逃れることができない立場だったからだ。

会議での私の持ち時間はわずか一〇分だった。しかし、国内外の主要紙や学術ジャーナルからの抜粋で作成した会議資料には重みがあった。核心に触れ出すと上司や司会者、副学長の顔色が変わり、司会者は私の発言を止めた。上司と私の間で意見の相違があるテーマを大学全体の会議で協議することはできない、というのが制止理由だった。

「わかりました。それでは失礼します」と冷静に言って、私はすぐに席を外した。会議室を出ると私の後を副学長が追いかけて来て、自分が善処するから憤慨しないでくれと私に懇願した。

数分間の挑戦だったが、ここに至る前に長い間悩み続けていた。問題提起をすれば学内で反撃に合い、大学から追い出される可能性は十分あった。上司もそれを仄めかしていた。自分はともかく妻子に危害が及ぶのを避けるため、引っ越しも考えた。娘は、大学でフランス語とスペイン語を専攻した後、名画館を全国各地で経営している会社「ピクチャー・ハウス・シネマ」に就職し、ロンドンの本部で月刊誌の編集を担当していたが、職場で話題にするのは避けた。危険な挑戦だったが、それを承知の上で内部告発することに妻は同意してくれていた。私がこの問題で悩み続けているのを一番知っていたのは妻だったからだ。

この会議で、武器輸出関与を糾弾し阻止することはできなかったが、少なくとも私は問題提起を公に行ったので、良心の呵責は多少和らいだ。しかし、職場では私を見る目が変わり、次第に私との距離を保つスタッフが出てくるのを実感した。個人的には私の考えに同調する者もいたが、公に私をサポートしたり、当局を批判する人物は職場で皆無だった。

たたかえば問題が即解決するとは思っていなかったが、生活を賭けての行動だったので失望感と虚脱感を感じた。大学に勤める人間がこれほど平和と倫理に無関心とは思わなかった。

「平和研究センター」設立

告発中に発言を司会者に制止されたものの、副学長が事態に対処すると私に言った以上、当局に問題解決のために一定の期間を与えるのがフェアだと、私は考えた。

ところが、武器輸出関連コースの先行きを見守っている中で、別の倫理問題が浮上した。大学は、海外からの社会人グループに各種専門英語を教えていたが、そのグループの中に、基本的人権を蹂躙し民主主義を圧殺している国々の軍人が含まれている事実に私は出合ったのだ。

一例は、ウズベキスタンからの軍人だった。この圧政を敷く国家は当時、反体制派を拷問し釜茹でにして殺害した事件で世界の批判を受けていた。英国の「ザ・タイムズ」紙も、恒常化した拷問と独裁政治を二〇〇三年五月五日付で報道していた。

英国議会議事録によれば、大学は、一九九九年四月から二〇〇五年六月の間に二一人の軍人を英語訓練のためにウズベキスタンから受け入れていた。この期間には上記の拷問に加え、二〇〇五年五月一三日に、同国のアンディジャン市で無防備の反政府デモに軍が発砲し、推定一五〇〇名が殺害される事件が起きていた。

私は、武器貿易加担に加えて、圧政国家の軍人訓練コースから収入を得ている大学の倫理観に再び怒りを感じた。自分の義憤を関係者に率直に伝えたかった。しかし、二〇〇三年の会議で告発を試みた「BAEシステムズ」をスポンサーとするビジネスとは、このケースは性格が少し異なっていた。軍人訓練のスポンサーは「英国国防省」のみで、民間の兵器会社は関わっていなかったからだ。

私は公然と非難するのは避けた。私の所属部局と軍事ビジネスを行っている部局とは、組織的に別個だったのも、強く批判できなかった理由だ。私が違和感を抱いているのを察知すると、周りの幾人かは、「私たちの大学は国防省から仕事を与えられている」と、わざと私に聞こえるように誇らしげに談笑した。「国防省お墨付きのビジネスを批判するお前が異常だ」と、私に言わんばかりの者もいたし、「倫理観の相違」ですべてを片付けようとする者もいた。

確かに、大学のビジネスは、「違法行為」ではなかった。しかし、私は、大学は権力を持つものの行動を監視し、分析・考察・評価する姿勢と能力を持つべきと反論した。批判精神を捨てて権力に盲従するのは、「大学の死」を意味するとまで言い切ったこともあった。

このような論議を職場で起こし拡げるため、私は、二〇〇五年一一月に「平和研究センター」(Centre for Peace Studies)の設立を呼びかけた。「センター」といっても、研究所を建てたりフルタイムの研究員を配置する構想は持たなかった。必要なのは、大学スタッフと学生が広く平和について論議する場だと考えた。

設立趣意書を書いてメールで配信すると、三〇名前後が一気に反応した。予想以上の反応で、参画希望者には学長、副学長、それになんと私の上司も含まれていた。さらに驚いたのは、武器輸出・軍事ビジネスの推進中心人物と彼女の下で働いている女性教員も設立に加わる意思表示をしたことだった。彼女たちが参画してきた理由は不明だったが、聞くわけにもいかなかった。しかし、センターの目的や将来の活動方針についての私の発言を監視したり、設立会議や進展の動向をさぐるのが目的だろうと私は受け止めた。そして、私やセンター関係者の間から彼女たちの軍事関連ビジネスへの批判が出始めれば、裏工作で私を批判して孤立させたり、設立メンバーを分断したりして、センターの進展を妨害する考えがあるのだろうと、私は推測した。

一年余りをかけてセンターを設立した。私を含む九名が運営委員となって、「平和学入門」を全学の希望学生と市民に一教科として提供するまでに漕ぎつけた。しかし、「平和研究センター」の重要な目的は、スタッフ自らが、イギリスの外交戦略・武器輸出政策・軍事産業政策などについて深く考えることだと、私は考えていた。

例えば、イギリスが過去数十年間に合法的に輸出した武器が、どのような戦争と紛争に使われたか、歴史を検証する必要があると考えた。また、NATO加盟に伴って英米製の武器を購入させられる中央・東欧諸国が、不要となる古い武器を紛争地域を含む発展途上国に売却している事実もある。NATOの東方拡大に対応するため、ロシアは核戦力を近代化しつつある。さらには、イギリスの大学で工学を学んでもその知識や技能が十分活かせる職場は軍事産業くらいだと言われる産業構造(産業空洞化)も大きな問題である。民生技術・産業基盤の低下が軍事依存を継続し、雇用維持とも絡まって武器輸出につながっているからだ。しかし、センターのメンバーで、これらについて論議する姿勢を示す者は皆無に近かった。

メンバーの中で、平和学を専門とする者は、私の他に一名いるのみだった。ところがメンバーの多くが、「平和学の学士コースを作ろう」とか、「いや、修士号コースの方が作りやすい」などと言い出した。彼らは、平和について専門に学んだ経歴もなく、センターで平和を真摯に語ろうとしないのにもかかわらず、「平和の商品化」には熱心だった。そんなメンバーには、イラク戦争を支持し、「普遍的な人権などというものは存在しない」と公言する、経営学を教えている若い講師も含まれていた。

以上が「平和研究センター」の実態だった。センターを設立したものの、私はメンバーの大多数に失望し、軽蔑の念さえ抱いた。ある者は、学長や副学長の名前を見て参画した「風見鶏」だった。数人の教員は、進行中の大学スタッフのリストラの中で先行き不透明な日々を送り、常に不安を抱いていた。「平和学」コースができればそのスタッフが必要になると見込んで、状況に便乗したのだった。大学のイメージ・アップのみにセンターを使おうとした人物もいた。「シニカル」と言われるだろうが、大学の内情を覆うため、「平和研究センター」を煙幕にしようとした人物さえいるように、私の目には映った。

「クウェート空軍訓練将校」の存在に気づく

職場で失意の底に沈むような日々が続いた。自宅では酒量が日増しに増えた。ウイスキーを二、三日で一本空けた。グラスを握ったまま寝入ってしまい、居間のソファに座ったまま明け方を迎えたこともよくあった。仕事帰りに自宅近くのバス停で考えるのは、その日はどの店がウイスキーのバーゲンをしているかだった。

しかし職場へは毎日出た。仕事もした。日本の大学とのプロジェクト提携、大学の国際化のための文化イベント、留学生のリクルートとサポートなど、行うべきことは行った。職場での喜びは限られていたが、美術・デザイン学科の学生に古典の短歌や美学を教えて、それからインスピレーションを得たアート作品を作らせるのが楽しかった。この「短歌プロジェクト」のために、私は新古今和歌集を中心に秀歌を九八首選んで英語に訳し、詳しい解説をつけたブックレットを作成していた。これを使って二回生の前期に一斉授業を行い、その後個別指導を随時行っていた。学生も「在学中一番意味があるプロジェクトだった」などと喜んでくれた。また、英文科の文芸専攻の学生に英語で短歌を書かせるのも、学生と私の双方にとって新鮮だった。私の講義の後に、学生が、「mono no aware」「Princess Shikishi」(プリンセス・シキシ=式子内親王。新古今集の代表的女流歌人)などの言葉を交えて私に質問してくると、底知れぬ充実感を感じた。束の間のことではあったが。

そんなある日、デザイン学科の建物へ向かっていた。学生の作品の進展が見たかったからだ。途中、駐車禁止が明示されている場所に、立派な大きな車が無造作に駐車していた。規則を守らない図々しいやつが大学へ出入りするものだと、軽く腹を立てた。その高級車はトヨタのレクサスだった。外交官ナンバーが付いていることに気づいた。

部屋へ帰ってネットで調べると、最初の三桁の数字の「198」は「クウェート」の外交官に与えられるナンバーだった。親しい知人にこの話をすると、クウェート人が大学に常時滞在しているという。ただし彼女はその人物の名前を知らなかった。学内の電話帳を調べた。ビジネス関係の学部に、「Kuwait Liaison Officer」(クウェート連絡将校)の役職名の人物が載っていた。クウェートと連絡を取り合っている人物とはわかったが、「Officer」の意味が不明だった。単に「職員」を指す場合もあるし、武官・士官の場合もある。私の役職にも「Japan Projects Officer」と付いていた。しかし、名前の前に付いているタイトルは、Colだった。Colonelである。彼は、軍隊の「連絡将校」か「大佐」に間違いないと判断した。

これだけでもかなり驚いたが、後になって、彼は大学内に事務所を持っていて、英語研修を受けている二〇数名のクウェート軍人の指導に当たっていると聞いた。そこで、キャンパス内を探し回ると、「Kuwait Air Force Training Officer」(クウェート空軍訓練将校)のプレートが付いている事務室を見つけた。調べると、クウェートの若い軍人は、大学で一般英語と航空英語を学び、一定のレベルに達するとヨークを離れてイギリス内の飛行学校に入学し、軍人パイロットになって帰国する制度になっていることがわかった。

「二度あることは三度ある」というが、「武器輸出関与」「圧政国家の軍人訓練」「中東の空軍増強への加担」である。ビジネス関連学部の業務で内情は正確には把握できなかったが、クウェート空軍以外に、サウジアラビア、イラク、アフガニスタン、カタール、中国空軍のためのコースを提供している事実も確認した。

二〇〇三年の内部告発から四年ないし五年で、私の職場の「軍事化反対闘争」は、敗北に終わったと感じた。大学内で軍事化を収入源とみなす勢力は、私の告発を受けて一瞬危機感を抱いただろうが、職場での反対運動は起こらず、大学はむしろ開き直ったように軍事ビジネスを拡大していった。堰を切った濁流のようだった。改めて見回してみると、私は完全に孤立していた。四方を敵の部隊に囲まれている自分の立場を思い知らされた。

敗北感が身に染みたが、闘争を通して武器貿易の構図がはっきりと見えてきた。自分の眼前で、武器輸出に伴う策動が展開されていたからだ。冷戦後に自国政府へ防衛装備を売り込む困難に直面した英米の軍事産業は、新たな武器市場をNATO東方拡大で開拓しようとしている。また、戦闘機を売り込むには軍人パイロットの養成が必要であり、それにはまず英語から訓練する必要がある。こうして武器を売り込めば、戦闘訓練・装備の整備と補修などを通して、軍事的・政治的に輸入国を従属させることが可能となる。

組織の倫理基盤が侵食され崩れ始めると、構成員のモラルが底抜けに落ちていくことも体験した。

二〇〇八年六月、軍事化ビジネスの中心人物が所属するビジネス関連学部のスタッフから、電話が入った。私が「日本企業文化セミナー」や「ジャパン・デー」と呼ばれる文化祭を、日本企業や日本大使館にお世話になって開催してきた歴史を知っている人物だった。彼女は、私に在英の日本企業を紹介してほしいという。理由を聞くと、彼女の学部と地元の博物館が一緒になって、「原爆展」を開くからだという。

「原爆展」と「日本企業」の関係を尋ねると、原爆展に企業を招待して、学部と企業とのネットワークを作りたいという。核兵器による大量虐殺までも、学部の将来の収入源と見るのである。私は怒りと悲しみを込めて静かに言った。「紹介はしません。私の知っている日本企業は、大量虐殺や人類の悲劇とビジネスを関連づけることはありません」と。

「職場クーデター」の夏

二〇〇九年八月に、私の所属していた「国際オフィス」と、軍事関連プログラムを含む英語短期コースを提供していた「国際センター」が合併した。合併後の組織名は、「YSJインターナショナル」だった。

この合併に私は反対した。私が所属する国際化・交流を主目的とする「オフィス」と、収益目的の「センター」の合併は、収益中心主義をもたらす危険があるからだ。しかし、私以外に反対する者はいなかった。「人員上の変更はない」という公式見解が出ていたからだと思う。

年明けの二〇一〇年一月に、「YSJインターナショナル」のスタッフ全員が、「協議書」を受け取った。それには、私たちの部局の組織改革とそれに伴う部局内異動が「案」として含まれていた。一読して私は激怒した。「協議書」は、私の業務内容を極端に過小評価していたからだ。私の業務分野は六分野で、上司と私が年ごとの見直しを経て書面で確認し、署名まで行っていた。しかし、「協議書」には六分野の大部分が抜けていた。

六分野は、「日本人留学生増加」「大学の社会的評価を日本で上げる」「日本のパートナー(大学・文化機関・民間会社など)の増加」「日本文化の大学への導入」「教員と学生の日英交流促進」「日本人留学生のサポート」から成っていた。さらに各分野で行うべき活動の具体例として、「社会発表・出版・新聞記事発表・短歌ソサエティ活動・平和研究センターへの貢献・美術デザイン学科プロジェクト・日英共同教育プログラム開発」などが掲げられ、これらによって私の業務評価がなされる仕組みだった。

ところが、「協議書」では、私が行っているのは、「国際学修士号プログラムへの関わりが終わり、パートナー探しと生徒リクルートを行っている程度」と表現されていた。

そして、当局の私への提案は、「フルタイムからパートに移行する」か、または、「生徒のリクルートを主な職務とし、日本以外の国々へも出張する」だった。後者には、現行の給与ランクを下げるとの条件も付されていた。

「協議書」には、それを作成した部局名も人名も記載されていなかった。しかし、「協議書」はメールの添付でも受け取ったので、ファイルを調べると、作成者は、武器輸出・軍事化関連プログラムの推進中心人物のYだった。彼女は、二〇一〇年の夏から、「YSJインターナショナル」の責任者になる暗黙の了解が大学内にあった。

私は、抗議文を副学長に送った。

「私の仕事内容を極端に過小評価する虚偽文書の配布は、私の職場内評価を低下させ私を傷つける行為である。そのような不当な行為を通して、書面による合意に反する業務を私に押し付ける上、減給を試みるのは許されない」旨、伝達した。同時に、必要に応じて法的措置を講じる覚悟も示した。副学長は私の部屋へ来て、「私が解決するから、過激な行動に出ないように」と、私に懇願した。

しかし、副学長からは何ら納得いく回答が得られない中で、二〇一〇年六月一四日にYが信じ難い内容のメールを再び送りつけてきた。Yが私の交渉相手になっていた。

メールには、今後、私が行わなくてよい事項が具体的に列記されていた。「プログラム開発」「講義」「リサーチ」「平和研究」「短歌」「日本人学生サポート」だった。「行わなくてよい」とは、実質上、仕事中にできない禁止事項と同じである。加えて、私が、次年度の一年間に大学へもたらすべき収入として、私の年収の一〇倍以上に相当する金額が設定されていた。

これは、「職場のクーデター」的な暴挙だった。わずか二年前の二〇〇八年秋には、「日英外交樹立一五〇周年」記念にあたって、私は、日英両国間の交流親善に永きにわたり貢献したとして、「日本国外務大臣表彰」を受けていた。その事実を大学では地元紙などで広報し、私の活動を賞賛していた。ところが、Yのメールは実質上、「外務大臣表彰の対象になったような活動は今後一切することなく収益に専念し、年俸の一〇倍以上を大学へ持ってくれば、年俸を下げて雇用を継続する」という内容だった。私には到底受け入れることができなかった。誰にとっても達成し難い収入目標額でもあった。また、収入目標額が達成できない場合、雇用を打ち切る条件を付されたのは私だけだった。

リストラの名目で私の解雇を狙うもの、と私は受け取った。法律事務所二カ所に相談した。結果は、訴えて勝てるか否かは、私への差別を立証できるか否かにかかっているということだった。法律事務所が検討したのは、リストラの妥当性や新規契約内容ではなく、その手順の問題で、大学側は必要な職員との協議などは行ってきたかどうかの状況判断だった。協議のために職場で配布された文章に、私に関する虚偽の記載があるという問題は無視して取り上げていなかった。

私は、私への思想差別が背景にあると確信したが、それを「法的に立証」するには、職場の多くの同僚を「証人」として起用しなければ不可能だった。だが、同僚に真実を述べてもらうことは、大学当局の不当性を公に立証することにつながり、彼らを危険な状況に追いやることだった。大学の「夜霧」を知る自分にはできないことだった。私は新規契約書に署名しない決心をした。

それを受けて人事部長から、二〇一〇年九月一七日に解雇する旨の通知が書面で届いた。

その時私は六〇歳。再就職はまず不可能だった。私は、六五歳まで働く考えでいた。日本とイギリスを往来し、どちらの国の年金の掛け年数も十分満たしておらず、年金に頼ることはできなかったからである。

解雇を不当と訴えてたたかう道は避けたが、このような状況に私を追い込んだ背景に存在する、より大きな許せない問題とたたかう決心をした。三〇余年前、「バイカル号」で冬の海を越えた当時の、「全税関魂」が蘇った。

英国情報公開法でわかったこと

解雇された二〇一〇年九月、武器輸出反対闘争を本格化するため、ロンドンに本部を置くCAAT(Campaign Against Arms Trade=武器貿易反対キャンペーン)の知人と連絡を取り、活動を共にする確認を取った。

大学の問題を社会に出すのは気が引けた。大学には誠実で熱心なスタッフも多い。日本人留学生の中には、大学で有益な体験をし、素晴らしい思い出を持って大学を去った生徒もいる。ディスタンス・ラーニングで「国際学修士号」を取得した生徒の多くは、優秀で努力家だった。また、日本の大学・全国大学生協連・地方自治体・民間企業などにタイアップしてもらい、各種企画を成功裏に行ってきた。このような個人と組織に不快な思いや迷惑をかけたくなかった。

しかし、私の大学内でのたたかいのみでは問題が解決しなかった。社会に出さざるを得ないと判断した決定的要素は、「YSJインターナショナル」の責任者(Director)に、軍事関連プログラム推進中心人物のYを大学が起用した事実だった。問題は、もはやYという個人のモラルの問題を越えて、大学の倫理問題・社会的責任問題に発展したと私は判断した。

同年一二月初旬に「英国情報公開法」に基づいて政府と大学に情報開示を求めた。CAATのリサーチャーは大学と国防省一般を担当し、私は、DESO(国防省防衛輸出機構:現貿易投資総省国防・安全保障機構)を受け持った。

開示された情報を分析すると、大学が、「NATO東方拡大」「中東諸国の空軍増強」「英国王立国防大学への海外軍人送り込み」に関与している実態がより明らかになった。私は、これらの一部を目撃したり、概要や背景を推測していたが、政府と大学側の資料で状況を具体的に確認することができた。

コースの一例だが、大学は、二〇〇〇年八月から二〇〇五年一月にかけて、総数八〇名の軍人を、中央・東ヨーロッパ諸国(ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国、ルーマニア、スロバキア)から大学へ招聘し、一二回にわたり「英語訓練」を行った。招聘理由は、「国防省防衛輸出機構」の説明によると、この八〇名の軍人は、彼らの国々で「意思決定主要人物」であり、これらの諸国は、「かなりな額の防衛予算を数年にわたり、付ける」と見込まれていたからだった。換言すれば、将来、これらの諸国に武器輸出を考えていたからである。

この訓練費用は、兵器会社「BAEシステムズ」と英国「国防省防衛輸出機構」が五〇%ずつ負担しYSJ大学へ支払った。「国防省防衛輸出機構」の支払い金額は、一五万四六七八ポンド三八ペンスだったので、「BAEシステムズ」も同額を支払ったことになる。

また、資料を分析すると、二〇〇五年以降、特定の国家群から軍人が招聘されている点が浮き彫りになった。それらは、NATO未加盟国で、近い将来に加盟の可能性が高い国々である。ウクライナ、グルジア、アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバなどに招聘の重点が置かれている。

これらの国家群で顕著なのは、「NATO加盟がロシアにとって致命的となる」と世界の戦略家が考える、「ウクライナ」と「グルジア」からの招聘が急増している点である。前者からは四七名が、後者からは四二名の軍人が、二〇〇五年から二〇一〇年にかけて、大学で訓練を受けた。

約五〇〇人の軍人訓練のケースを分析し、二〇一一年六月二日に左派高級紙「ザ・ガーディアン」が実態を報道し、翌日には、ヨーク市の地元紙「ザ・プレス」や北東イングランドの地方紙も報道した。

これらの報道記事は、大学報道官のコメントも載せていた。それによると、大学がこのような英語訓練を行うのは、「平和と紛争解決のため」だった。受け入れ難い正当化理由に反論を書いて新聞社に送ると、「ザ・プレス」は六月一六日に私の主張に基づく線で記事を書いた。その記事中で、再び大学側が責任逃れを試みたので、私は、六月二〇日の紙面で論破した。

このような新聞社との行動と並行して、大学の名誉学長を務めている「ヨーク大聖堂」の大主教にも、「情報公開法」で得た情報とその分析を含めてメールを二回送った。ヨーク大主教は、六月二四日付の私への私信の中で、これらの問題は大学との定期会議で取り上げると約束してきた。

イギリスの政党にも考えてほしいのだが、「NATO東方拡大」は既成事実化し、主要政党から反対意見が出ない。拡大反対を明確にしている「緑の党」のキャロライン・ルーカス党首にはメールを送った。彼女は、私の見解に十分理解を示してくれたが、国会議員一名の政党の党首がこの反対運動に費やせる時間は限られる。

大学へ英語研修生を送り出している日本の大学には、なぜ私がこのような行動に出るのか説明のメールを送り、「ザ・ガーディアン」紙の記事なども送った。その結果、二〇一一年から生徒派遣を中止する大学が出始めた。

全税関の旧友や「国際学修士コース」卒業生の中には、支援のメールをくれる人々がいる。異国で孤独なたたかいをしている時には、彼らの一言が何よりうれしい。一通のメールで一週間くらいたたかうエネルギーが生まれる。

大学が軍事関連ビジネスを完全に中止するかどうかは不明である。大学が止めなければもちろん、たたかいは継続する。長いたたかいになると覚悟している。

今後の予想は困難であるが、現時点で判明しているのは一点のみである。「YSJインターナショナル」の責任者Yが、一連の新聞報道から二カ月半たった二〇一一年八月末に急に大学を辞めた。後任募集も行われない段階での急な不自然な離職で、多くの関係者が驚いたという声が私にも届いた。通常は、大学のDirectorなどの重要な職を辞める場合、三カ月から半年前に当局へ意思表示をする。そして後任者が採用されて事務の引き継ぎを行った後、職場を去る。離職理由は知らないが、「新聞報道でYは職場に居づらくなった」「軍事関連ビジネスが新聞で表へ出てしまい、大学への批判が出てきた」「Yの離職はトカゲのしっぽ切りだった」などの見方が、イギリスと日本の知人から私に寄せられた。

-----------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?