徐京植「母語という暴力―尹東柱を手がかりに考える」

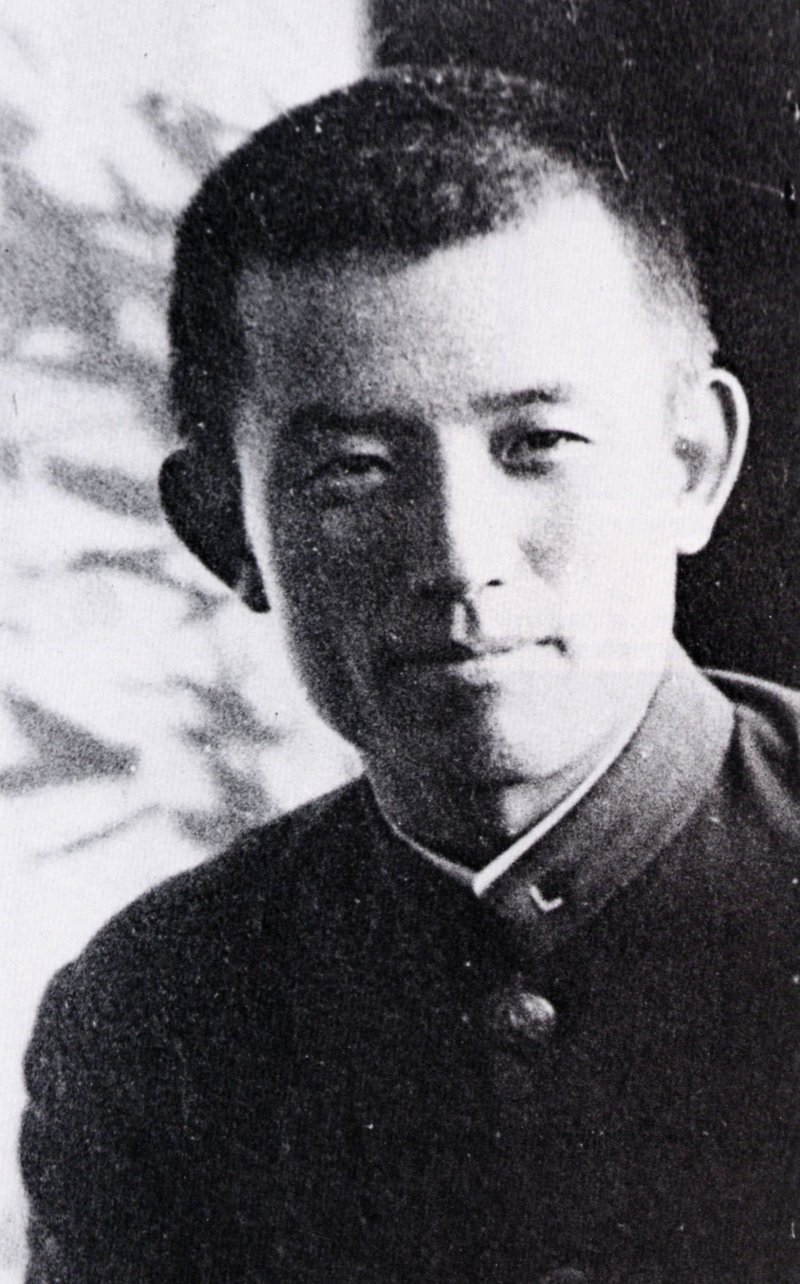

79年前の今日(1945年2月16日)は、治安維持法違反(朝鮮独立運動)の疑いで逮捕され、福岡刑務所に送られた朝鮮の詩人・尹東柱が獄死した日である。

徐京植さんが、尹東柱「序詩」の翻訳をめぐる論争について論じた「母語という暴力―尹東柱を手がかりに考える」(『植民地主義の暴力─「ことばの檻」から』所収)を全文公開します。

母語という暴力――尹東柱を手がかりに考える

民族詩人

尹東柱は日本でもよく知られた朝鮮語詩人である。韓国では中学校の「国語」で教えられる。

日本の同志社大学に留学中、治安維持法違反のかどで検挙された尹東柱は、朝鮮が日本の植民地支配から解放されるわずか半年前に福岡刑務所で獄死した。生前一冊の詩集も出せなかった彼はまったく無名の詩人であったが、解放後、友人などが保管していた詩稿が韓国で少しずつ公表され、一九四八年一月、詩集『空と風と星と詩』がソウルで刊行されて以後、広く愛読されるようになった。

一九六八年には、母校の後身である延世大学構内に総学生会の手で尹東柱の詩碑が立てられた。碑銘にある「暗黒期の民族文学最後の灯火」という言葉は、韓国におけるこの詩人の評価を端的に表している。近代の民族文学が、ある民族の集団的アイデンティティ形成に重要な役割を果たすとすれば、まさにその意味で、尹東柱は現在の韓国人たちのアイデンティティにきわめて深く結びついた「民族詩人」であるといえる。

「序詩」の翻訳をめぐって――大村益夫の批判

尹東柱の作品のうち、もっともよく知られているものは、自選詩集「空と風と星と詩」の序として書かれた「序詩」である。「一九四一・一一・二〇」と日付がつけられている。

以下にまず、伊吹郷の訳でこの詩を見ておこう。

死ぬ日まで空を仰ぎ

一点の恥辱(はじ)なきことを、

葉あいにそよぐ風にも

わたしは心痛んだ。

星をうたう心で

生きとし生けるものをいとおしまねば

そしてわたしに与えられた道を

歩みゆかねば。

今宵も星が風にふきさらされる。

延世大学構内の詩碑には、この詩(朝鮮語原文)が刻まれており、一九九五年に同志社大学構内に立てられた詩碑にも同じ詩の日本語訳(伊吹郷訳)が刻まれている。同志社の詩碑は同校出身の在日朝鮮人有志が中心となって結成された尹東柱詩碑建立委員会が大学当局や多様な関係者の賛同を得て建立したものである。その経緯は同会編の『星うたう詩人―尹東柱の詩と研究』(三五館、一九九七年)に詳しい。同会の趣意書は「二度と戦争や侵略という身震いするような事象が我身に降りかかるのを拒絶したいというのは共通の認識」であると述べ、「『同じ過ちを繰り返す愚を、犯さない、犯させない』為にも、詩人の言葉を肝に銘じたい」と強調している。

しかし、この詩の日本語訳については、ぎこちない論争がある。朝鮮文学研究者である大村益夫が、伊吹訳に異論を唱えたのである。大村の異論は数カ所にわたるが、ここではもっとも重要と思われる一カ所のみ紹介しよう。(前掲『星うたう詩人』所収の「尹東柱をめぐる四つのこと」参照)

それは、原文の「모든 죽어가는 것을 사랑해야지」という部分である。伊吹郷の日本語訳では、「生きとし生けるものをいとおしまねば」となっている。

この部分について、大村は次のように批判している。

ここはどうしても『すべて死にゆくものを愛さねば』としなければならない。東柱は『死にゆくもの』をすべて愛したのであって、無限定的に生命あるものなら何でも愛さなければならないと言ったのではない。(中略)

(尹東柱が)「序詩」を書いた一九四一年一一月二〇日といえば、太平洋戦争が始まる直前で、日本軍国主義のために多くの朝鮮人が死んでゆき、人ばかりでなく、ことばも、民族服も、生活風習も、名前も、民族文化のすべてが「死にゆく」時代だった。そうした「死にゆくもの」を「愛さねば」と叫んだ彼は、死に追いやるものに対しては激しい憎しみがあったはずである。それを「生きとし生けるものをいとおしまねば」では、死にゆくものも、死に追いやるものも、一様に愛してしまうことになるではなかろうか。

伊吹郷の反論

伊吹郷は一九八二年から『記録』という雑誌に黒崎純一との共訳で尹東柱の詩を紹介し、一九八四年には『尹東柱全詩集―空と風と星と詩』(記録社発行、影書房発売)を上梓している。この詩集は、朝鮮語詩人の訳詩集としては例外的によく読まれており、今日まで二〇年以上にわたって版を重ねている。同書に収められた伊吹の解説「時代の朝を待つ」は、彼自身が粘り強く調査した数々の新事実を盛り込んだものであり、日本における尹東柱紹介の基本文献と呼ぶにふさわしい価値がある。

大村の批判に対して伊吹は「序詩をめぐって」という反論を書き(筑摩書房『国語通信』三五〇号)、前記の全詩集が二〇〇二年に改版(影書房発行)された際、これに収めている。伊吹の反論も多岐にわたるが、前記の点についてだけ紹介する。

ここは直訳すれば「すべての死にゆくものを愛さねば」となるが、「生きとし……」とするとどうして誤訳なのか。同義の言葉を誤訳だとするのは矛盾というほかない。すべての死にゆくものとは生きもののことだから、「死に追いやるもの」はそこに含まれぬなどといえるはずがない。そのようなことは論理的にも成り立たぬ。いうまでもないことながら、「すべての死にゆくもの」「すべての生きゆくもの」「生きとし生けるもの」は異語同義である。(中略)「生きとし生けるものをいとおしまねば」とは、小さなもの、弱いもの、隣人、同胞、人間、生きもの、命あるすべてのものへの、愛の表白なのである。

伊吹はさらに、「この実存凝視の愛の表白には軍国主義の日本人に対する憎しみなどかかわりがない」として、「いのちに善悪があるはずがない」と主張している。

自説を補強するため伊吹は、文益煥(ムン・イッカン)牧師のこんな言葉を引用している。

わたしは確信をもっていうことができる。福岡刑務所で息をひきとるとき、彼は日本人のことを考え涙を流したであろう、と。人間性の深みを見据えてその秘密を知っていたから、誰をも憎むことができなかったろう。民族の新しい朝を待ち望む点では彼は誰にもひけをとらなかった。それを彼の抵抗精神と呼ぶのだろう。しかし、それは決して敵を憎むことではありえなかった。(「東柱兄の追憶」)

この論争には、たんに訳語の適切さといった水準を超えて考察すべき重要な問題が含まれているように思われる。大村は尹東柱の作品における「抵抗」の精神を強調し、伊吹は普遍的な「実存凝視の愛」を見ようとする。このことは、尹東柱という詩人の生涯や作品に関わる解釈のズレにとどまらず、植民地支配という現実そのものに対する認識および感性のズレを示唆している。伊吹訳が定訳として日本で普及するという事態は、伊吹による上記の解釈もまた定説として普及するということを意味するであろう。ちなみに茨木のり子のエッセー「尹東柱」(『ハングルへの旅』朝日新聞社刊所収)は、高等学校教科書(『新編 現代文』筑摩書房)にも収められ、日本における尹東柱紹介に大きな役割を果たしたが、このエッセーにおいても伊吹訳の「序詩」が全文紹介されている。

したがって、大村の指摘するとおり伊吹郷の翻訳と解釈が不適切であるとすれば、この詩の翻訳刊行や詩碑の建立という行為は、当事者たちの意図に関わらず、両民族のコミュニケーションを増進するどころか、むしろ決定的にディスコミュニケーションを増幅するものとなるだろう。出会いと和解のための記念碑は、誤解と対立のそれであったことになる。

翻訳をめぐる植民地的権力関係

私(筆者)自身は、原文を素直に読めば「生きとし生けるもの」などと、もったいぶった訳語をあてる理由は見出せないと考える。伊吹自身も「直訳すれば」云々と書いているとおりである。問題はなぜわざわざ意訳したのかという点にあるだろう。

翻訳という作業は、いうまでもなく、不偏不党の非政治的な行為ではありえない。そこにはかならず「解釈の権力」ともいうべき権力関係が反映している。マイノリティや被抑圧者による言語表現を、マジョリティや抑圧者の側にある者が翻訳し、流通させるときには、なおさらそうである。どの作品を選び、どう解釈し、どの訳語をあてるか、どのような形態で出版するか、そうしたことを決定する権力がマジョリティの手に握られている。その出版物はマジョリティからなる市場で販売され、マジョリティである読者たちの興味を引いたときにだけ買われ、解釈は読者たちに委ねられ、つまらないと思われれば簡単に投げ出されるのである。

翻訳の権力を行使する側はつねに、「お前が何を言いたいのかは、おまえ自身より自分のほうがよく知っている」と主張する。彼らは多くの場合、悪意なのではなく、心からそう信じているのである。これと同型の権力関係は、たとえば女性と男性、「障害者」と「健常者」、子供と大人、学生と教師といった関係にも一般的に見出される。そこで権力を行使する側の典型的な心的傾向は「パターナリズム」(温情主義)だといえる。

尹東柱が禁じられた朝鮮語で詩を書いていた当時の状況をリアルに想像する感性が伊吹にあれば、いや、自分の想像がとうてい現実に及ばないのではないかという謙虚さがありさえすれば、その詩が「実存凝視の愛の表白」であり、「軍国主義の日本人に対する憎しみなどかかわりがない」などと自信満々に主張することはできなかったであろう。

尹東柱の幼友達であり、キリスト教の牧師でもある文益煥が、尹の普遍的な人間愛を強調することには一定の理由と意義がある。しかし、日本人であり翻訳者である伊吹が、文益煥の言葉を自説補強のために引用することは二重の権力行使ではあるまいか。迫害を受けているものは、迫害者に対する憎しみにとらわれることで自分自身を卑小にすることを恐れ、憎しみを愛へ昇華させようとするであろう。キリスト教徒であった尹東柱は「軍国主義の日本人」を激しく憎んだからこそ、それを愛そうとしたとも考えられる。それは「憎しみ」そのものでないとしても、「万物に宿る生命へのいつくしみ」といったきわめて一般的な解釈からはほど遠い境地であろう。

その上、「生きとし生けるもの」という表現は「八百万(やおよろず)の神」への信仰を説く日本固有の神道的な宇宙観に通じている。それは尹東柱のキリスト教的な精神世界(それをもっともよく表しているのは「十字架」という作品である)とは明らかにかけ離れたものだ。

尹東柱の作品の多くは繊細な抒情詩であり、表面的には決してプロパガンダ的でないように見える。だが、そのことが彼の詩が日本でも好まれている理由であるとすれば、そこには深刻に掘り下げて考えるべき問題が潜んでいる。日本の多くの読者は(決して「すべて」ではないにせよ)、日本が植民地支配を通じて朝鮮民族に加えた害について詳しく知ることを望んでいない。だから、尹東柱の詩に出会う際も、日本および日本人が受け止めるべき告発としてではなく、一般的な「実存的愛の表白」として読むことを好むのではないか。そうだとすれば、それこそが植民地的権力の行使なのである。

尹東柱が加害者を許そうとしたかどうか即断はできないが、かりにそうであったとしても、加害者の側にあった者たちが被害者側の「愛」に甘えることは見苦しいし、かつての植民地支配を真摯に反省しようとしない政府を戴き続けていることはさらに恥ずべきことであろう。

実際には、伊吹郷訳が「序詩」の最初の日本語訳ではない。私の知る限り、金学鉉(キム・ハッキョン)による翻訳が伊吹訳に先行して刊行されており、そこでは「すべての死にゆくものを愛さねば」と、原文に忠実な翻訳になっている(「空・風・星の詩人」『季刊三千里』一〇号、一九七七年五月、のちに同著『荒野に呼ぶ声』柘植書房、一九八〇年所収)。

伊吹郷は自らの訳詩集に付した文献目録に金学鉉の著書を挙げているので、金の訳文を見ているはずである。したがって伊吹は、「すべて死にゆくもの」と「生きとし生けるもの」とが「同義である」と考えてたまたま後者を用いたのではなく、自らの明確な意図にもとづいて、朝鮮人による先行訳とは異なる訳語をあてたのだ。これは推測だが、伊吹は先行訳とは異なる独自の訳語をあてたいと望んだのではないか。それはあらゆる翻訳者がもつ、理解可能な、場合によっては肯定的な欲望である。ただし、翻訳者は、そこに前記の植民地主義的権力が作動する危険性について可能な限り繊細な注意を払うべきだろう。

ここで重要なことは、問題の詩句に託した詩人の心について唯一の真実を確定するということではない。そうではなく、ひとつの詩句の解釈をめぐって作動する無意識の権力関係を認識することである。そのことに敏感であろうとする態度がなければ、私たちはいつまでもこうした権力関係の網にとらわれたままであろう。

在日朝鮮人が尹東柱を読むこと

尹東柱の代表作の、もっとも重要な詩句の解釈と翻訳をめぐって前述のような深刻なズレが存在する。しかも、韓国の読者の大部分は原文でしかこの詩を読むことができず、日本の読者の大部分(そこには在日朝鮮人も含まれる)は日本語でしか読むことができない。つまり韓国と日本の大部分の読者たちは、こうしたズレの存在に気づくことすらできないのである。

在日朝鮮人である私の母語は日本語である。したがって、私は初め、尹東柱の詩を原文ではなく、日本語で読んだ。一九七〇年代、韓国は軍事独裁政治の真っただ中にあった。当時、韓国の知識人や学生たちは圧倒的に強力な軍事政権に徒手空拳で立ち向かっていた。その時、彼らが想起していたのが尹東柱である。この詩人のように「一点の恥もなく」生きようというのが、彼らの合言葉であった。そのことが、私自身にも在日朝鮮人としての自己意識を形成する上できわめて重要な影響を及ぼしたのである。

当時、私はまず金学鉉訳によって「序詩」を知った。のちになって伊吹訳の「序詩」を読み、訳文の相違が気にかかったものの、深く考えることはできなかった。なぜなら、その時点で私はまだ、朝鮮語があまりできず、詩の訳文を原文と比較してみることなど思いもつかなかったからである。日本語を母語として、日本社会で生きる在日朝鮮人は、自らのアイデンティティを形成する際においてすらも、日本語によって行なうほかないのである。

これはまさに、植民地人民が知的資源を獲得しようとするとき、宗主国の知的諸制度を通じてのみそれが可能となるという、知の植民地主義的支配構造の一例であるといえよう。もちろん、そうであるからといって在日朝鮮人は尹東柱を日本語訳で読むべきではないと言いたいのではない。大切なことは、そこに隠されている権力関係に対する感性を敏感に保つことができるかどうかである。

ディアスポラ詩人・尹東柱と母語

考えてみれば尹東柱もまた一人のディアスポラであった。彼は朝鮮半島と中国東北地方の境界で生まれ育った。そこは朝鮮半島に比べれば相対的に(あくまで相対的にではあるが)日本国家の支配力が及び難い解放区的な地域であった。彼が幼い頃から朝鮮語および朝鮮文化を身に着けることができたのは、こうした境界に育ったからである。

そこはまた、多民族・多文化の地域でもあった。尹東柱の作品「星を数える夜」に出てくる「異国の少女たち」という詩句はともに育った漢族や満州族を指している。同じ詩に、星に「フランシス・ジャム」や「ライナー・マリア・リルケ」と名づけるくだりがあるように、彼の思想は自民族的にのみ閉ざされたものではなく、むしろ他者の思想や文化への純真な憧れに満ちている。そういう彼が当時日本によって禁じられていた朝鮮語で詩を書いたのは熾烈な「民族愛の発露」というより、朝鮮語が彼の母語であったという単純な事実によるところが大であろう。

一九一〇年以来、「国語」として日本語を強要されてきた朝鮮半島内の知識人にとっては、朝鮮語はいまだに母語であったものの、その自明性は急激に脅かされていた。三〇年代後半からは皇民化政策の下で、ますます日本語で書く朝鮮人知識人が増大していた。しかし、間島育ちの尹にとっては朝鮮語の母語としての重みは他に代えがたいものであっただろう。彼も母語以外では詩を書くことができなかったのだ。

「彼も」と言うのは、パウル・ツェラーンを連想するからだ。両親をナチの収容所で殺されたユダヤ人ツェラーンは戦後、「敵の言葉で書くのか」という非難に対して、「母語でこそ自分の真実を語ることができるのだ」と答えた。ブレーメン文学賞の受賞挨拶では「かずかずの損失のなかで、ただ言葉だけが残りました」と述べている。

いま韓国では、尹東柱は疑う余地のない「民族詩人」である。この詩人が朝鮮民族にとっての植民地支配という歴史的経験を、その生涯と作品において表現しているという意味では、それはそのとおりであろう。だが、この詩人が朝鮮語という言語に託された「深淵な民族魂」を守ったというような意味でなら、それはそうではない。

母語という暴力

私自身もツェラーンと同様、自分の真実は母語でしか表現できないと考える。したがって、日本語で記述している。しかし、私には、その母語が日本の朝鮮植民地支配によって力づくで強いられた「檻」であるという考えが取り付いて離れない。

そのため、ある対象に接し、その経験を「美しい」とか「恐ろしい」とかという言葉で表現するとき、その表現がどこまで自分自身のものであるのかが疑わしい、といった感覚がある。念入りにいうと、それは「うまく表現できない」という感覚とは違う。何かを感じる感性、それを表現する言語それ自体がある外的な暴力によって注入されたものだということに気づいてしまった違和感である。いわば、自分自身の実存と言語表現との間の「裂け目」のようなものだ。伊吹訳への疑問も、この「裂け目」から噴き出してきたといえる。

「母語」とは生まれると同時に親から流し込まれた言語である。誰もそれを自らの意思によって選択することはできない。そこに、根源的で不可避な暴力性が潜んでいる。そう考えれば、パターナリズムという言葉もいっそうよく理解できるであろう。

言語ナショナリズムは排他的ナショナリズムの強固な基盤であり、それを根源的に批判するためには、母語の自明性そのものから疑ってかからなければならない。ほとんどのマジョリティはそのことに気づかず、自らの感性や言語の土台に何の疑いも抱かないまま、それを根拠として発言し行動している。ところがマイノリティであるディアスポラは、マジョリティが根源的と信じているものですら、実は関係の産物にすぎないことに気づいているのだ。あるいは控えめにいって、そのことに気づくチャンスを与えられているのである。たとえ、その「気づき」がひどく苦痛に満ちたものであろうとも。

【尹東柱について】

尹東柱は一九一七年、朝鮮半島の北辺に隣接する中国東北地方の間島(カンド)に生まれた。現在は中華人民共和国の延辺朝鮮族自治州となったこの地方には、一九世紀末から朝鮮人農民が移住していた。尹東柱の一家も祖父の代にこの地域に移住し、のちに一家でキリスト教に入信している。

一九一〇年に日本は朝鮮を「併合」したが、間島は中国の主権下にあったので日本への併合を免れた。日本による圧迫を逃れてこの地で朝鮮の文化や生活様式を守って暮らす朝鮮人が多く、独立運動や革命運動の根拠地にもなった。だが、尹東柱が中学校に進学した一九三一年、日本は「満州事変」を起こし、翌年に傀儡国家「満州国」を成立させた。これにより間島は行政上満州国の領土となり、日本の統治下に置かれた。

尹東柱は一九三八年、ソウル(当時の京城)の延禧(ヨニ)専門学校に入学し、一九四一年一二月八日(太平洋戦争開戦の日)に同校を卒業した。戦争勃発のため、繰り上げ卒業の措置がとられたのである。彼は卒業記念として自選詩集「空と風と星と詩」を出版しようと試みたが、実現できなかった。当時の状況では朝鮮語で書いた文学の出版は反日抵抗運動と見なされ、弾圧を受けるおそれがあったからだ。そこで、かれは手書きの詩稿三部を作成し、恩師と親友に各一部を寄贈した。

日本に渡航した尹東柱は立教大学に入学し、のちに京都の同志社大学に移った。しかし、一九四三年七月、京都帝国大学で学んでいた同郷のいとこである宋夢奎(ソン・モンギュ)とともに、治安維持法違反(朝鮮独立運動)の疑いで逮捕された。

懲役二年の刑を宣告された二人は翌年、福岡刑務所に送られたが、一九四五年二月一六日、尹東柱が獄死、二週間後に宋夢奎も獄死した。日本が敗戦し朝鮮が解放される半年前のことであった。同じ刑務所で獄死した二人の墓は、かつての間島、龍井市郊外の同じ丘に並んでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?