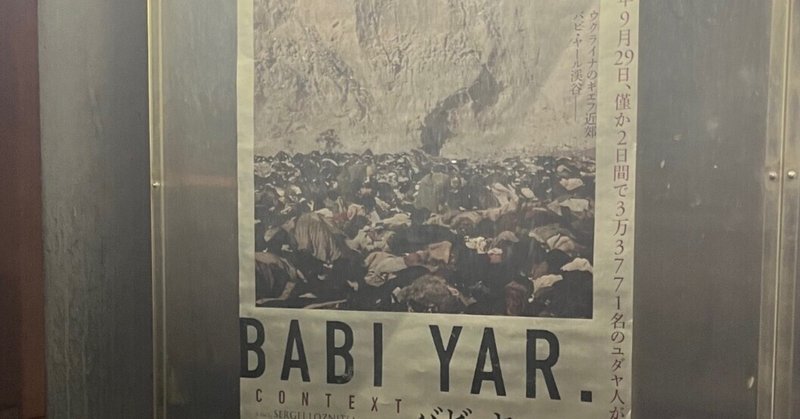

ある映画についてのおそらく誤っているであろう感想

今までで一番重い映画だったかも知れない。

白黒という温度感じゃなきゃ感想はまた違っていただろう。

死が何度も繰り返された。

ドラマチックではなかった。 寧ろドラマの無い死ばかりがフラッシュのように通り過ぎていった。

死んだのはユダヤ人だけでは無い。 ナチス将校も死んだ。関係の無いウクライナ人も死んだ。 ポーランド人も死んだ。 ロシア人も死んだ。

どちらにも感情移入させずに、 唐突にナチス戦犯の絞首刑が実行される。 穏やかだった。 小さく藻掻くナチス将校の足元のトラックが一瞬で前に出る。 将校たちは微動だにせずモノに転化された。

初めて絞首刑を見た。 意外と何も起こらなかった。

その瞬間のウクライナ人の沸騰だけが異様だった。

思えば死はいつも歓喜の傍にあった。

ソ連奪還の時、 熱狂した人々は道端で瞼から小蝿が湧いてくる遺体を囲んでいた。

「解放者」 ヒトラーがキエフに入場した時もそうだった。

あらゆる死が文脈とは切断されて映し出された。 膨大すぎてあらゆる死に文脈を見出すことが出来ないようだった。

ユダヤ人虐殺自体の映像記録は残っていない。 本映画の中盤からは我々はひたすら裁判の傍聴人と化す。 あたかも、ふらりと傍聴を申し込んだ野次馬のように、 我々は事件の概要も被告と原告のどちらに着くかもよく分からないまま証人達の発言をロ

ーテーションさせられる。

次第にこの映画が何を意図しているのか分からなくなった。

この映画は何も咎めない。 無論性善説に則った無責任な博愛主義でも、喧嘩両成敗でも、 堕落した冷笑主義でもない。

肖像画がヒトラーからスターリンにすげ替えられただけに過ぎない 「祖国解放」 だとか、 ユダヤ人とヒトラーを民族問題の解決に利用したソ連のプロパガンダだとかを画面は映すが、それによってどちらかを責めたり擁護したりすることは無い。

ホロコーストを糾弾したソ連がこの谷を産業廃棄物で埋め立てても、この映画はただ淡々と映し出すだけだ。

テスティモニーを除けば人々の肉声はこの映画には登場しない。

誰の死にも感情移入させず、ただ淡々とこの映画は傍観する。

それは批判とも抱擁とも冷笑とも違う中立のあり方であり、「大量殺人」 という人類史上の異常を扱う上での手続き的な正義なのだ。

死を無機質に引きずり下ろすこと。

それが我々がショアーについて、 そしてこれからブチャについて語る時の切り札になりうる。

この映画は非常に寡黙だが、 アレントに 「許されえぬもの」と呼ばれたのがどんなものだったかを雄弁に示している。

そしてこれはまさに現在のウクライナで起きていることの反射であり、ウクライナが抱えた歴史の積層のフラクタルな破片である。

処刑された親衛隊員が蓑虫のように痙攣する姿が、地面に重なった死体が死後硬直で天に掌を突き上げる姿が、 私の目に無感情にこびりついている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?