同じコーヒー豆を奈良川上村と東吉野村の水で淹れ比べると、村の個性が見える。

海なし県・奈良の吉野地方には、たくさんの清流がある。

それらの川は一見どれも同じだけれども、流れる水の色も、育つ川魚の味も、人の営みも、川ごとに異なる。

そんな一本一本の川の個性を、どうやったら人に伝えられるんだろう?

そこで今回は、東吉野村と川上村を流れる2つの川を訪ねて川の水を汲み、コーヒーを淹れ、飲み比べて“官能評価”を行うことに。

加えて「pH」、「水の硬度(軟水か硬水か)」、「陰イオン分析(どんな成分が味に影響するか)」といった化学的な分析からも、川の個性を探ります。

川上村と東吉野村の個性

奈良市内から車で90分ほどの位置にあり、人口はそれぞれ1,500人前後。そんな「いわゆるいなか」の解像度をぐんと高めてみましょう。いくつかの項目を比べてみることで、それぞれの個性が見えます。

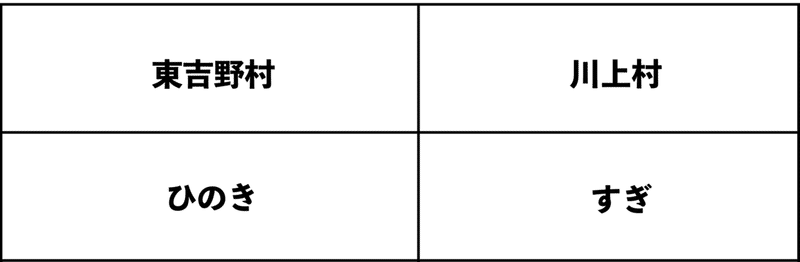

主に育てている木

ともに奈良県を代表する木の産地で、川上村は「すぎ」、東吉野村は「ひのき」が特産です。やわらかいすぎは床板向き、やや硬く油分の多いひのきは階段や風呂向きです。

あんこをもちいた和菓子

川上村では料理旅館朝日館にて「ゆずようかん」が、東吉野村では西善にて「もなか」があります。どちらもあんこから手づくりです。

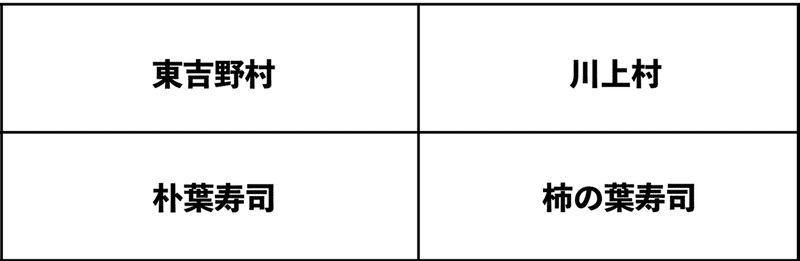

葉っぱをもちいた寿司

とれる葉っぱの違いにより、川上村は「柿の葉寿司」が、東吉野村は「朴葉(ほおば)寿司」があります。

けっこう違う村じゃない?

こうして比べると、「いわゆるいなか」でも、ずいぶんと違う村であることがわかってきます。

余談ですが、村の人と話して受ける印象は「ゆずようかん」と「もなか」、あるいは「柿の葉寿司」と「朴葉寿司」以上に大きく変わります。

これだけの個性があるのだから、東吉野村を流れる高見川と、川上村を流れる中奥川にも、それぞれに特徴があるはずです。

まずは東吉野村の高見川へ

調査を行ったのは、台風が来て雨が降ったのち、1日空けた2020年10月13日。2台の車に乗り合わせて、まず、東吉野村にある高見川へ向かいました。

奈良県吉野地方の川へ一緒に向かったのは、計7名。珈琲店店主の「天白さん」、川コーヒーのきっかけを生んだコーヒー大好きな学生起業家「ターヤ」、まちの科学者「わきおとわきこ」、作家「しまだあや」、主夫「大越はじめ」という顔ぶれです。

高見川のこと

奈良県川上村の大台ケ原にはじまる紀ノ川水系で、長さ22,300mの一級河川。東吉野村を流れる平野川、谷尻川、麦谷川、四郷川、文殊川、鷲家川が合流する河川で、紀ノ川へと流れていく。

川へ到着すると、珈琲店店主はドリッパーやケトルを。科学者は分析機器とリトマス紙を。作家はペンと紙を。カメラマンは撮影機材を。

それぞれの道具を持って、川原へと向かいます。

サンプリング時のデータ

時間:11時21分 天気:晴れ 気温:25.5度 水温:17度

川コーヒーのレシピ

①川の水を汲む。

②川の水を簡易ろ過装置にかけて不純物をとりのぞく。

※アーバンテック社製SUPERDELIOSを使用しました

③不純物をとりのぞいた川の水を、100℃で1分間煮沸する。

※細菌を殺菌します

④コーヒーをペーパードリップで淹れる。

この日、コーヒーを淹れてくれたのは、奈良県生駒市で喫茶イレブンを営む天白さん。選んだ豆は、お店の定番メニューであるコロンビアの中深煎り。

はたして、高見川の水で淹れたコロンビアの中深煎りは、どんな味になるのだろう?さっそくみんなでいただいてみる。

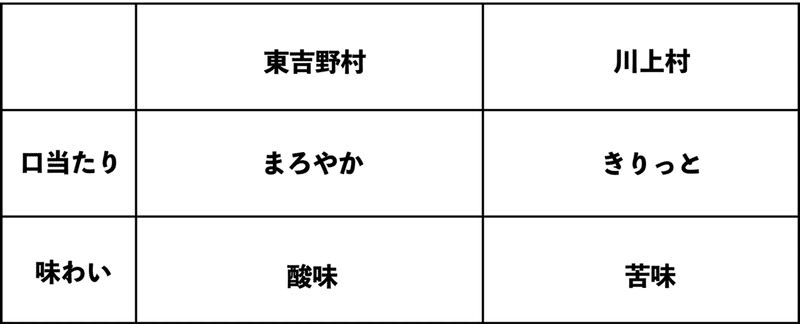

円やかで眠くなるような味わいの高見川

…なんというか、水の存在をつよく感じる口当たり。集まったメンバーはそれぞれにいろんなコーヒーを飲んできた顔ぶれだけれども、これまでに飲んだことがないほど円やかで、もたっとした口当たり。

味については、酸味が強く感じられる。

参加者の一人からは、こんな感想が聞こえてきた。

高見川の水で入れたコーヒーは、今まで飲んできたどんなコーヒーよりもまったりしていて、立ち止まって考えごとをしたくなる味わい。飲むと肩の力が抜けていって、このまま1日を川原でゆっくり過ごしたくなる。そして「今年は前ばかり向いて走ってきたけれど、来年はコーヒーの苗育ててみたいんだよね」「一度立ち止まって、名刺を新しくして、次の一年を迎えたいな」なんて、お互いの今後を話し合いたくなるような味わい。

つづけて川上村の中奥川へ

東吉野村から30分ほどかけて、川上村へと移動する。

川上村でお世話になったのは、中奥集落にある「おおずみ舎」。村への移住を考える人がお試し移住体験をできるスペースです。こちらに荷物を預け、川へ水を汲みにいきます。

サンプリング時のデータ

時間:14時21分 天気:晴れ 気温:26.1度 水温:15度

こちらも、川上村の大台ケ原にはじまる紀ノ川水系であり、長さ3300mの河川で、紀ノ川の源流となっている。ちなみに中奥集落は33人/18世帯が暮らしている。とにかくこの中奥川はきれいでした。

川コーヒーのレシピ

①川の水を汲む。

②川の水を簡易ろ過装置にかけて不純物をとりのぞく。

※アーバンテック社製SUPERDELIOSを使用しました

③不純物をとりのぞいた川の水を、100℃で1分間煮沸する。

※細菌を殺菌します

④コーヒーをペーパードリップで淹れる。

ふたたび、喫茶イレブンの天白さんにコーヒーを淹れていただく。選んだ豆は、先ほどと同じくコロンビアの中深煎り。中奥川の水で淹れると、どんな味になるのだろう?さっそくみんなでいただいてみる。

程よい苦味で頭が冴えるような中奥川

…やっぱり水の存在感をしっかり感じる。市販されているミネラルウォーターよりも、水自体が力強いような気がする。口当たりはややキリッとしている。

味については、苦味が強く感じられる。

ふたたび、参加者の一人からは、こんな感想が聞こえてきた。

うわあああ、なんだか身も心も軽くなったみたい。最近、お金の心配ばかりしていたけれど、やっぱり自分がやりたいことをやっていきたい。このところ、脳内を覆っていた不安の雲がどこかへ飛んでいって、頭がすっきりと冴えわたってきた。「今日集まったみんなで、来年はどんなことができるかな」と、楽しいこれからを考えたくなるような味わい。

化学分析を行ってみる

喫茶イレブンの天白さんが選んだ豆は、コロンビアの中深煎り。高見川の水と、中奥川の水。どちらもおいしいけれど、同じ豆とは思えないほど、味わいがまったく変わる。

この味の違いはいったい、どこからやってくるのだろう?

川の水について、「pHの測定」「全硬度の測定」「陰イオンの分析」という3つの分析を行ってくれたのが、科学研究室ナンデヤの脇本涼・里奈さん。

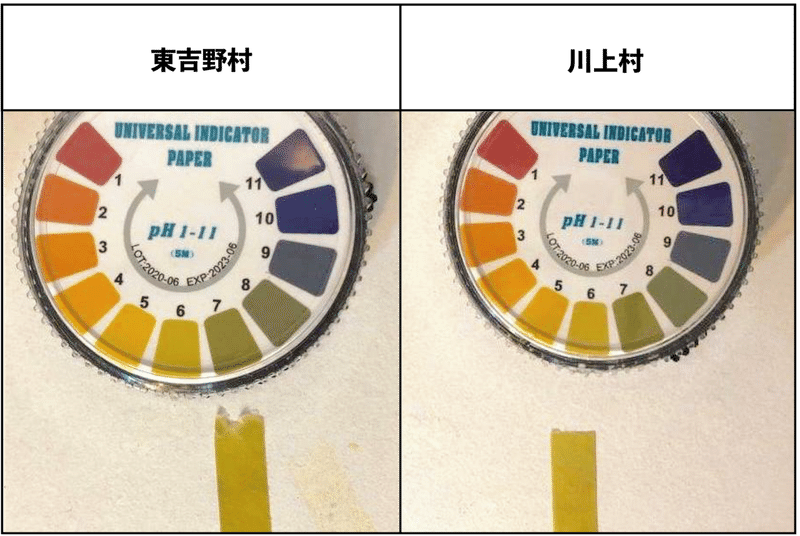

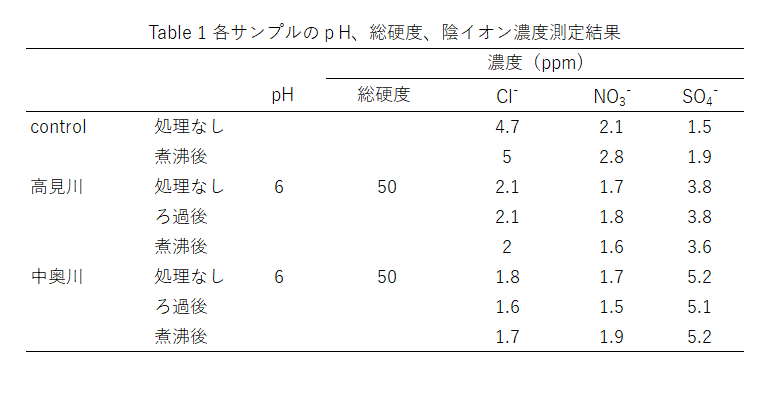

pHの測定

pH試験紙にpHを判定しました。これによると、いずれもpHは6と弱酸性。味との関係性はわかりませんでした。

※pH7が中性です。これより数字が低いと酸性になります。

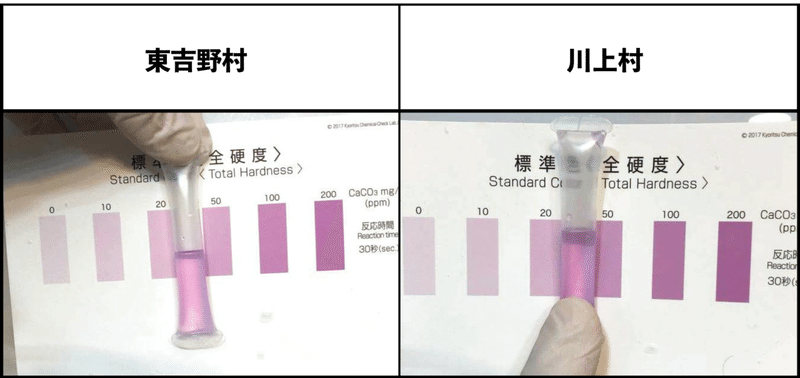

全硬度の測定

全硬度とは、水の硬さを表す数値です。パックテストにより全硬度を測定しました。これによると、いずれも40mgという結果。味との関係性はわかりませんでした。

※ちなみに、硬度とは、水1Lあたりに含まれるカルシウムやマグネシウムの量によって決まります。硬度が120mg未満だと軟水、120mg以上だと硬水とされます。

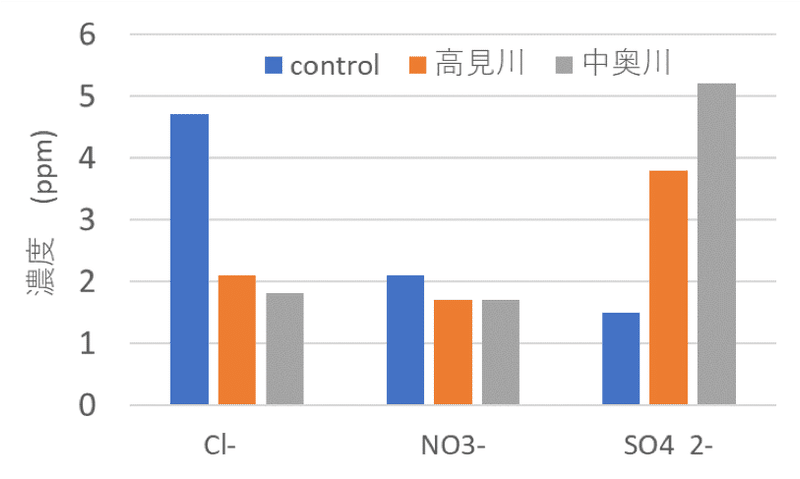

陰イオンの分析

陰イオンクロマトグラフィーにより、陰イオンの定量分析を行いました。ちなみにcontrolというのは、南アルプスの天然水です。

※陰イオン分析については、信州大学・森脇洋研究室(涼さんの出身校)に協力をいただきました。

化学分析からわかったこと

川のコーヒーを楽しんだちょうど1週間後。ナンデヤの2人を訪ねて、分析結果について話をうかがってみました。ちなみに2人は、JR奈良駅近くで、ちいさな科学者を育てる「科学研究室ナンデヤ」を営んでいます。子どもたちからは、「わきお」「わきこ」と親しまれています。

−今回の分析はどうでしたか?

わきお:今回は、あくまで「導入的な」分析なんです。これをみる限りでは、「味と化学的分析の数値をはっきりと関係づけることはいえない」と考えられます。

−他の項目も分析が必要だったりするんですか?

わきお:今回はCl-、NO3-、SO4-という陰イオンを分析したんですけど、おそらくMg2+、Ca2+といった陽イオンについても分析を行わないとわからないと思いますね。

−その分析は簡単にできるものなのですか?

わきお:ICP分析を行うことになるのですが、1回あたりの分析でも数万円がかかるんです。加えて、正しいデータをとっていくためには、何回もデータを取る必要があります。

−何回もデータを?

わきお:たとえば、SO4-(硫酸イオン)。中奥川は高見川に比べて高い数値が出ましたが、その原因が「空気中のイオンなのか」「農薬によるものか」「岩から溶け出たものか」それとも「酸性雨によるものか」。いっぱい可能性があるんですね。

わきこ:研究って分析したらパッと結論が出るものだと思ってたけど…

−ちなみに、官能評価の感想は?

わきこ:実際にコーヒーを飲み比べてみると、高見川と中奥川は全然味が違う印象だった。苦味好きなわたしとしては、中奥川のほうがおいしかったな。高見川は酸っぱくて、中奥川は苦味がしっかりあって。

−わきおが「味と化学的分析の数値をはっきりと関係づけることはいえない」とは話したものの、今回は一つの仮説を出したいな。注目したいのはSO4-。「多量に含むと渋味があり、ピリッとした感じがする」とされ、コーヒーの苦味を引き立てたんじゃないかと思う。

半年経っても忘れられないコーヒーの味

今回は川の個性を伝えたくて、川の水でコーヒーを淹れ比べてみました。

「眠くなるような味わい」の東吉野村高見川、「頭が冴えるような味わい」の川上村中奥川。実は、それらの感想は、それぞれの村の印象とも大きく重なっていました。

車にカセットコンロを積んで、わざわざ片道90分をかけて、川に向かう。そうして飲んだコーヒーの味は、半年が経つ今でも、ふしぎと思い出すことができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?