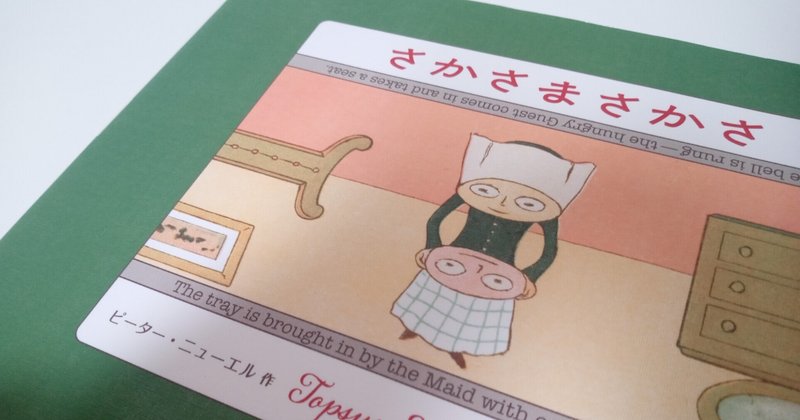

さかさまさかさ

思えば小学生の頃から紙を斜めにしないと文字が書けなかった。

そうしないと文字がまっすぐ書けなかった。

だから書道は苦手だった。

半紙を斜めにしないと書けず、筆を立てるようにして書くのはもはや苦痛ですらあった。

テスト用紙も斜めにすると後ろの席の人に答えが見えてしまうからまっすぐにするよう注意された記憶がある。

その癖は今でも変わらずである。

斜めにしないと書けないのは性格がひねくれているからだ、とも言われた気がする。

そんなことを言われればますますひねくれてしまうではないか…と思いながら今に至っている。

(相当立派なひねくれもの⁉)

書き方だけでなく、物事の見方もどこか斜めから見るところがあり、要するに素直ではない。

でも広い世の中、自分と似たような傾向の人は少なからずいる。

だから風刺や皮肉、いわゆるブラックユーモアとかブラックジョークというものが存在するのだ。

それらはきれいごとだけでは生きられない世の中で身に付けた表現方法のひとつ、でもある気がする。

真正面から向き合う姿勢は大切であるが、時に斜めから見たり、さかさまにしてみたり、

柔軟に向き合う姿勢も大切である。

逆立ちはできなくても、例えば本をさかさまにして読んでみたり…

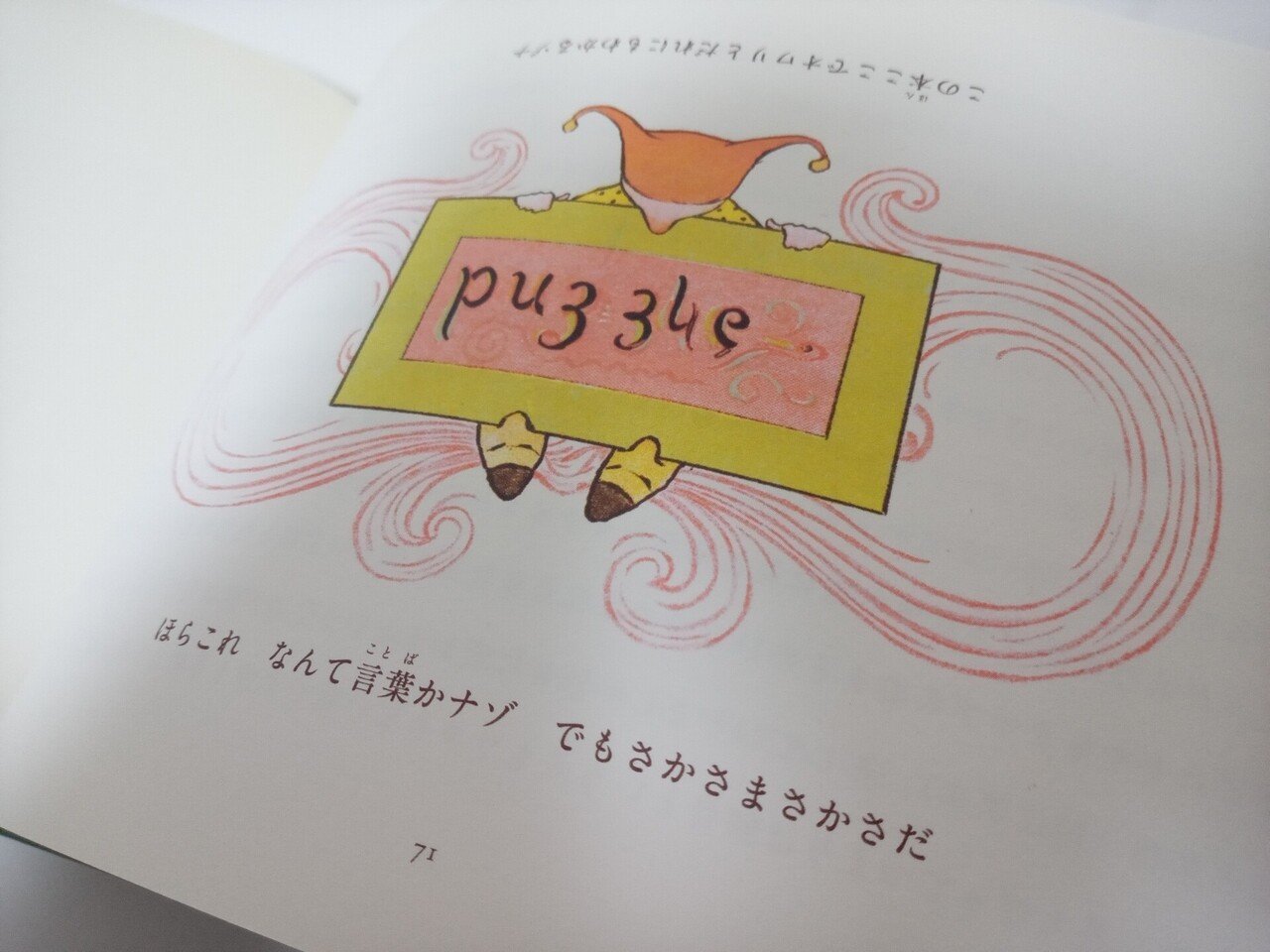

そんなユニークな発想の絵本がある。

その名も「さかさまさかさ」(タイトルも回文でしゃれている)

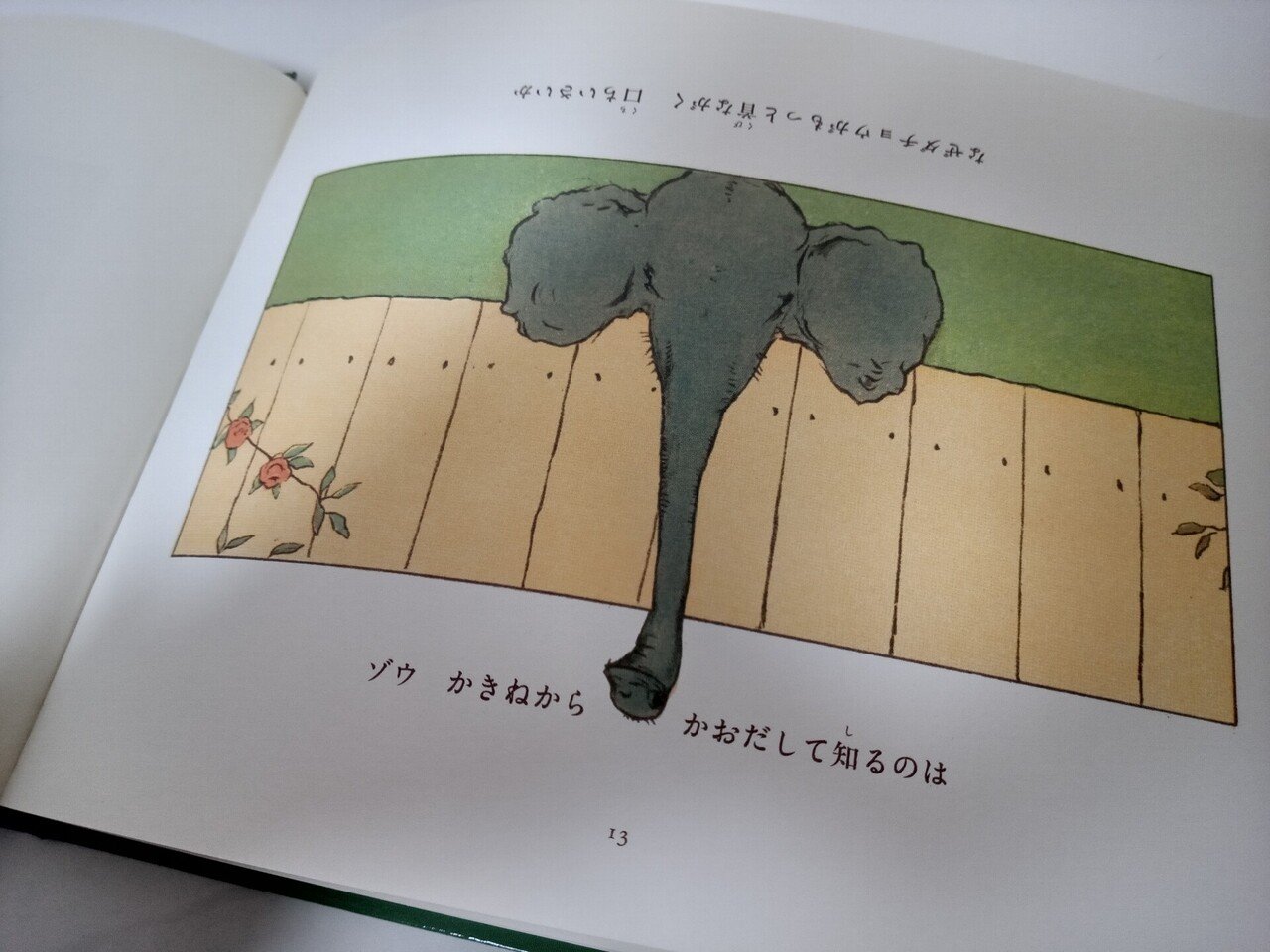

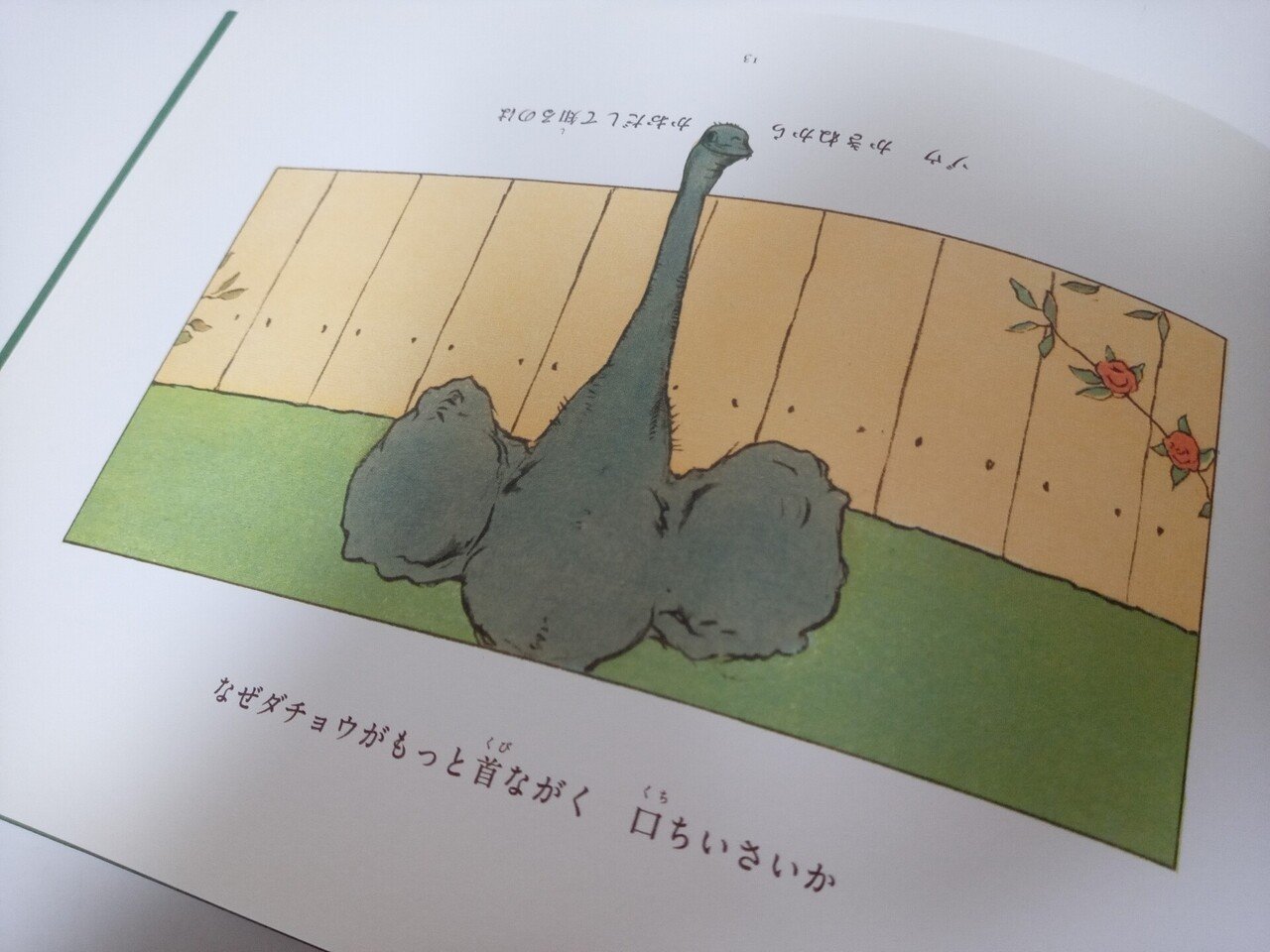

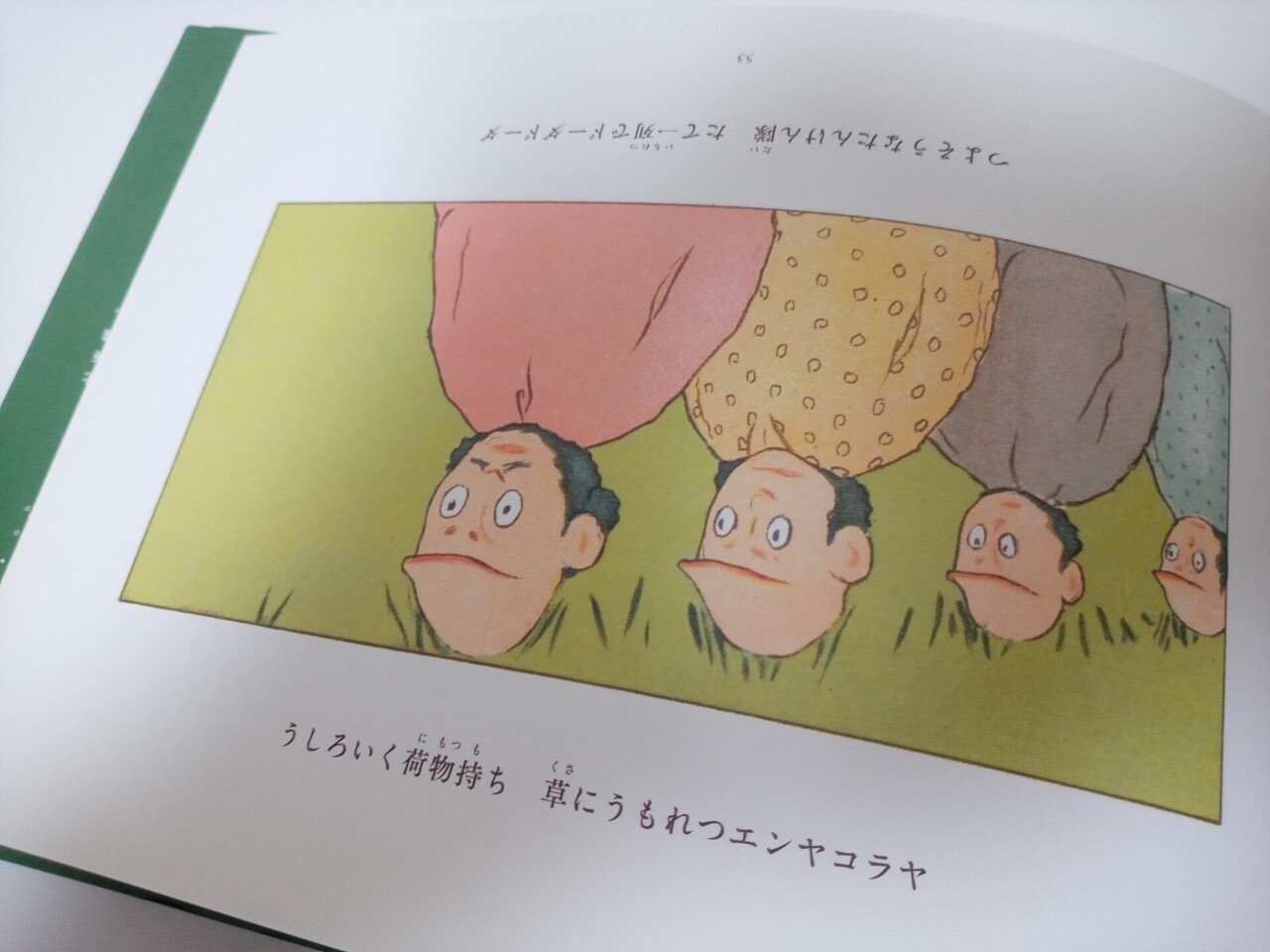

普通に見ると…

逆さまにしてみると…

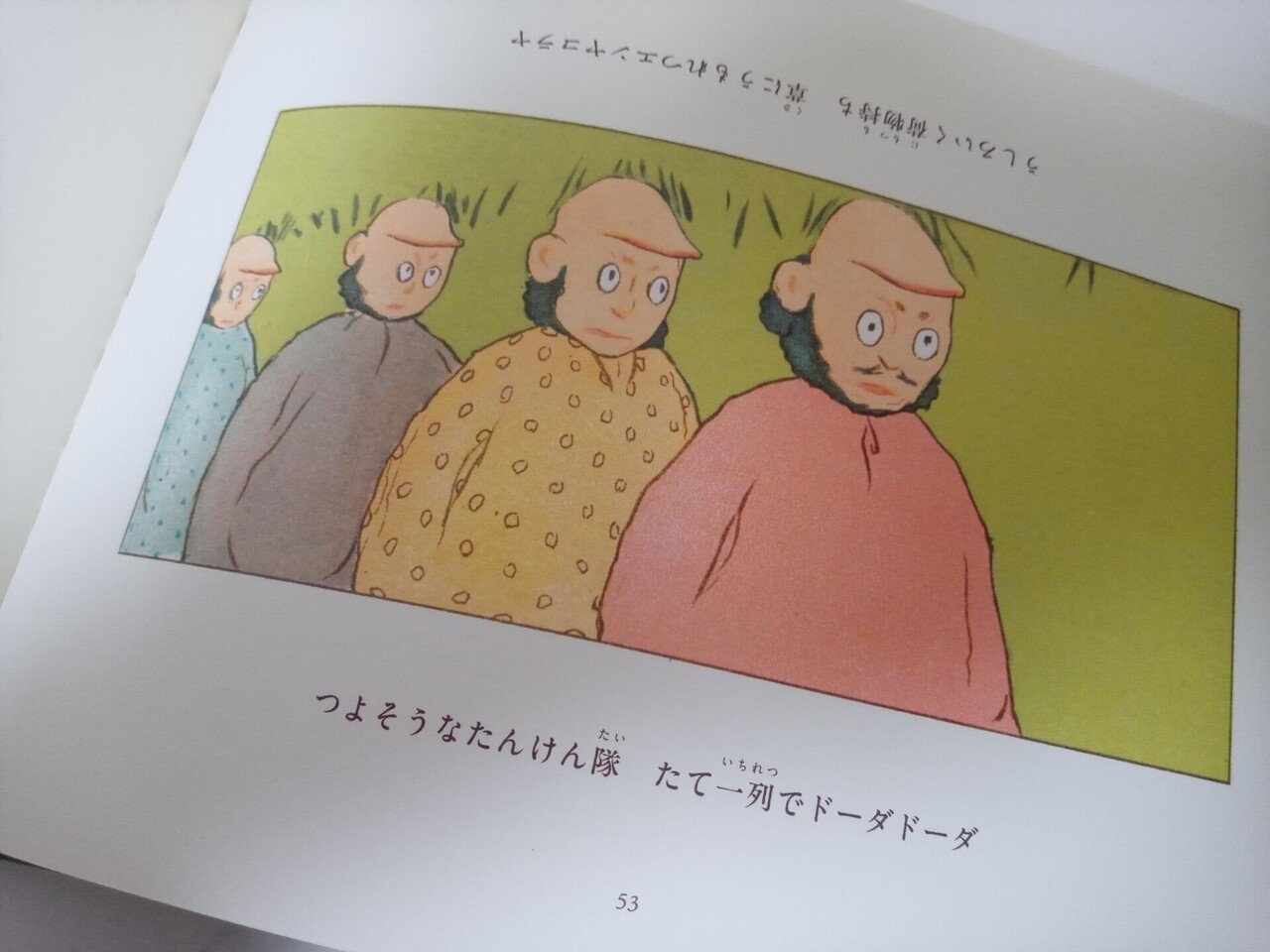

強そうに見えて…

実はヘンテコリン

新しい絵とストーリーが現れる。

ちょっとヘンテコな絵とストーリーが織りなす世界。

ひとつのものがふたつのものに見えるいわゆる「だまし絵」とよばれるものだ。

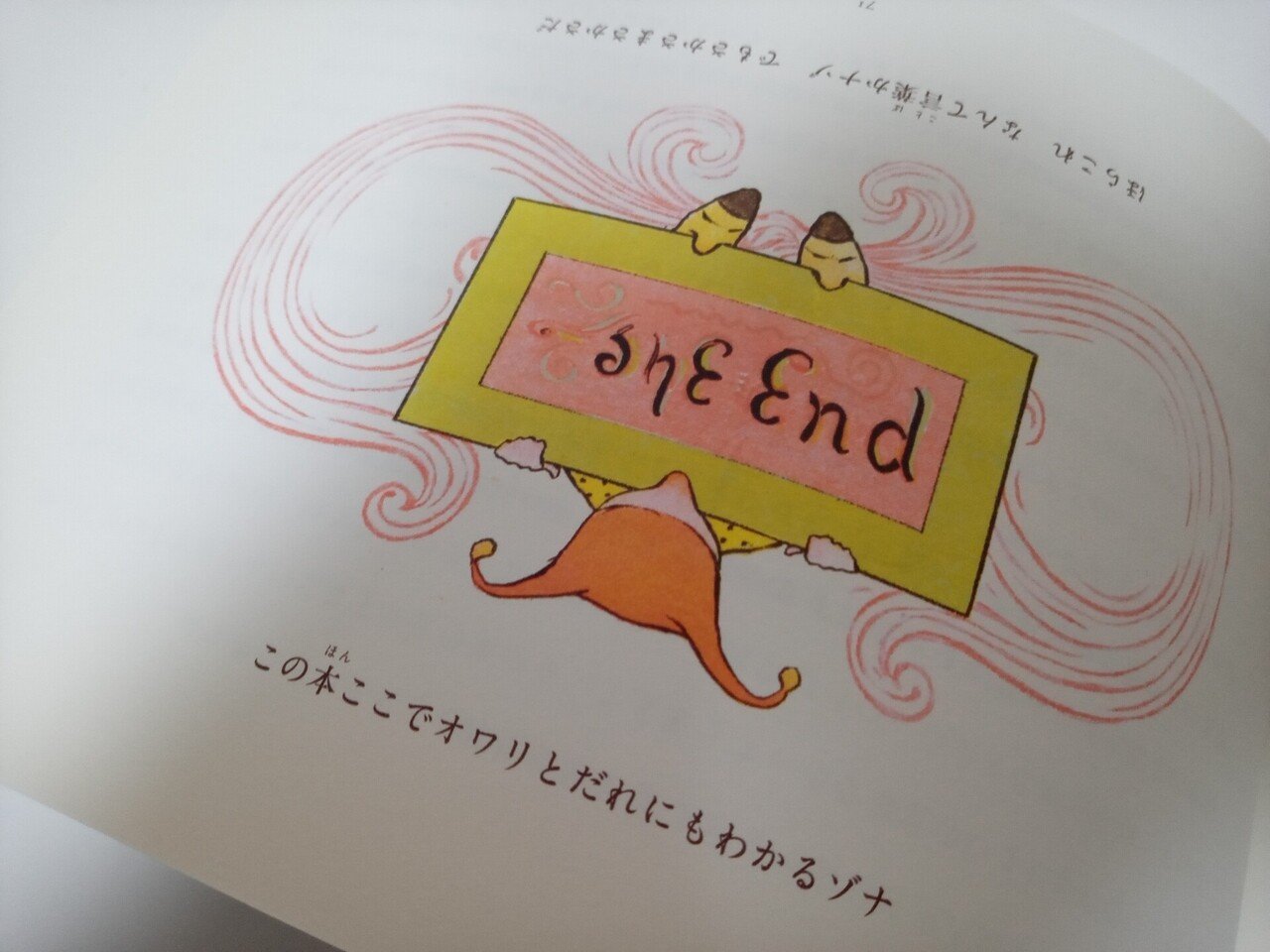

本を手に取り、ページをめくる、上下にくるくるまわして見る、電子書籍では味わえない紙の本ならではのよさを実感できる本でもある。

物事や世界の見方、とらえ方はひとつではない、だから下からでも、裏からでも、斜めからでも、どこから見てもいいのだ。例えば写真を撮る時もそこを意識して撮ってみると面白い写真が撮れたりする。

しゃがんで地面すれすれのローアングルで撮ってみたり、順光ではなく逆光で撮ってみたり、水面に映る景色を撮ってみたり、視点や視線を変えることで新たな発見や気づきが得られる。

かわいらしい子どもに見えたものが、さかさまにしたら悪魔に変わったり、

美しい女性がさかさまにしたら豚に変わったり、

見えているものがすべてではない、

あらゆるものは表裏一体、

とかく忘れがちな事実を投げかけてくる本でもあるが、まずは深く考えず、感じるままに楽しむこと、たまにはこういう本もいい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?