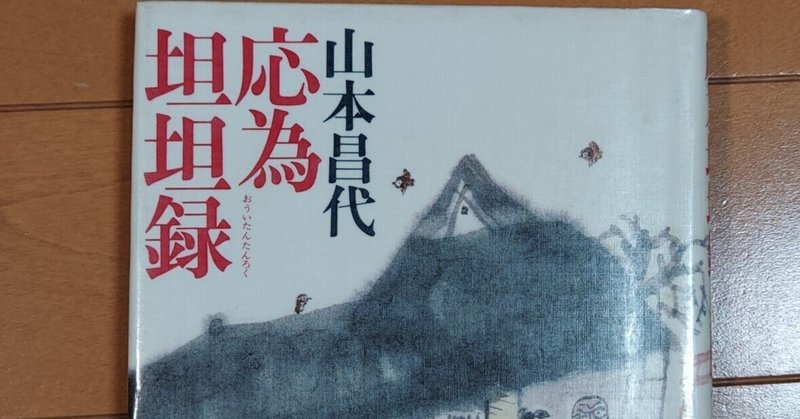

【読書日記】6/27 たんたん、たんたん。「応為坦坦禄/山本昌代」

応為坦坦禄

山本昌代 河出書房新社

南から梅雨明けの報が届き始め、ふと見上げた空にはいつのまにか夏雲がうかび、六月が終わろうとしています。

「父の日」のあるこの六月、父と娘の物語である「応為坦坦禄」を読みました。

父と娘、今生に親と子として生まれ合わせることの縁の不思議さ。

父、葛飾北斎(鉄蔵)。 娘 お栄(応為)。

北斎84歳、応為40に手が届くくらいの頃から物語は始まります。

大川を眺めながら「仙人ッていうのはどうしたらなれるもんだろうなあ」などと考えている、もう十分に浮世離れした女がお栄。

一日で婚家から出戻って来たお栄が、北斎の代筆や「応為」としての絵、美人画や春画を描きながら似た者どうしの親子、「さしてひどい喧嘩をするでもなく、鷹揚に、太平のその日その日を、ひとつ屋根の下で気儘に暮らしているのであった」という暮らし。

引っ越しばかり繰り返して、住まいにした長屋は掃除もろくにしない、食事も三食店から運ばせる。来客にお茶を入れるのも近所の子供を雇ってさせる、万事に無頓着な親子の気儘な日々が坦々と淡々と綴られて、北斎が90歳で亡くなるまで続く。

無頓着に不愛想に飄々と生きているようでいて、これだけは北斎も一目置く美人画には自信を持ち、春画も自ら吉原に乗り込みじっくりと観察して描き「ひねった趣向」の春画も実物を確かめて描くこだわりを見せます。

人並み外れた個性と才能の持ち主は海原に生まれた大きな渦のようなもので、近づくものを翻弄し、時に飲み込んでしまいます。

そんな生きる災厄のような人と共にあるためには上手く流れに沿いながら、つかず離れず程よい距離を保たなければいけない。

お栄の無頓着なあり方は、そんな北斎と共にあるために身につけざるを得なかったものなのかなあ、と思ってしまうのです。

この物語は、北斎の死後、お栄が長屋を人知れず引き払うところで終わっています。その最後の一文に、私はどうしようもなく寂しさを感じてしまいます。

お栄さんが北斎の死後、どのように暮らしたかの記録は無く、とんとわからないといいます。北斎という強烈な光が消えて、寄り添う影だった応為も消えてしまったかのように。

代表作、「吉原格子先図」のように光と闇をあやつった画家、葛飾応為。

吉原の行灯の明かりは、どんなに明るくても、否、明るければ明るいほどそこが深い闇の中であることを感じさせてしまいます。

私は、詳細は書けませんが、お栄さんについ同情的な見方をしてしまいます。父と娘、父と息子とはまた違った難しさがあることにやや疲れているからです。

まもなく本格的に夏がやってきます。強烈な光は影もまた濃い。

光負けせぬように、たんたんと生きていかなければ、そう思うのです。