演劇と信託──かもめマシーン沖縄滞在制作記

沖縄が好きだ。

これまで足を運んだのは3〜4回に過ぎないが、気候は温暖だし、空気の密度もゆるい。まぬけな顔をして美しい自然をぼーっと堪能することもできる一方で、太平洋戦争のことや、基地問題を始めとする周縁の地政学についても真面目に考えられる。独自の信仰やそれに基づく民俗芸能などもたまらない。つまり、とても肌に合っている。

かもめマシーンでは、2021年10月、那覇市にある『わが街の小劇場』で、『しあわせな日々』の滞在制作および発表公演を行った。もちろん、この背景には「沖縄が好き」だけではない理由がある。ただし、小難しい言葉によって自らの行為をまとめることは、後述されるような今回求めた観客とのコミュニケーションを阻害する気がして、僕はほとんど言語化することを避けていた。滞在制作も終わってしばらく経ったので、改めて、この背景にあった考えをまとめてみたい。

苦し紛れの滞在制作

那覇市は人口およそ30万人。いくつかの大学があり、春にはりっかりっかフェスタ(国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ)が開催される。また、組踊や地芝居などの文化も育まれているが、特に現代演劇に対して豊かな土壌がある、というわけではない。他の地方都市と同様に、いくつかの劇場といくつかのアトリエがあり、その数は人口比を考えれえば比較的多いが、あくまで部外者の印象としては、それをシーンとして統合する力はあまり強くないように感じる(沖縄アーツカウンシルやなはーとの開館によって今後変わるかもしれない)。

那覇にある小劇場のうち、2019年に『俺が代』を上演した銘苅ベースは、那覇市の外れ、浦添市との境界に位置している。客席数100席に満たないブラックボックスのこの劇場(個人的には早稲田大学にあるB203というアトリエを思い出す)では、母体となっている劇団「おとな団」の公演のほか、県の内外から公演を受け入れている。

銘苅ベースも掛け値なしに魅力的な劇場だが、今回、僕らが滞在制作の場所として選んだのが、牧志公設市場や国際通りといった中心地にほど近い『わが街の小劇場』だった。

アーケードから外れた場所にあるこの劇場は、かつてダイビングショップなどで使われていた場所だという。それを、利賀演劇人コンクール2018で優秀演出家賞を受賞した福永武史氏が、自らの劇団のアトリエとして改装。現在、福永氏は沖縄を離れたものの、本土から移住した鳥井由美子さんが引き継ぎ、日替わりでいくつかの作家たちが使うアトリエとなっている。また、僕らが上演を行う直前の9月には、岡崎芸術座の神里雄大氏の演出による『琉球怪談』の上演も行われていた。

「なんかいい感じだ」という、ちょっと言葉にできない感覚を空間から得られることは、どこで上演を行うかを選択する際に、アクセスなどの諸事情とともに非常に重要なことである。ブラックボックスの空間は、半地下に掘り下げられていて、大きな窓からは外の様子が見えるし、外からも中の様子が丸見えだ。空間としては決して広くないものの、その中にしっかりと時間が堆積している感じが豊かである。滞在制作の初日、劇場の前で鳥井さんと待ち合わせをしていると、那覇で劇作や演出の活動を行う我那覇孝淳( https://koujun.amebaownd.com/ )さんは一人で黙々と脚本を執筆しているところで、ガラスの外に僕らがやってきたことにも全然気づいていないようだった。鳥井さんが声をかけてようやく気づいてくれた。

そもそも、劇場の滞在制作プログラムなどではなく、勝手に企画した滞在制作である。本来であれば、このあたりで「なぜ、那覇で滞在制作を行うのか?」という動機が語られるべきだろう。たとえば「沖縄における地政学的な云々は、しあわせな日々という作品に通底する云々と響き合う」というような。でも、今回それができないのは、今回の滞在制作が苦し紛れに生み出された企画だったからだ。

発端は、コロナ禍を通じて環境的に劇場作品をつくることができなくなっただけでなく、僕が劇場における作品(ここでは、不特定多数の人々が演劇作品を見るために集まる場所のことを劇場と名指している)を作ることに対して興味を失ってしまったことによる。未来が全く読めない中で公演企画を立てることがそもそもリスキーだったし、仮に公演が行われたとしてもコロナ以前のような集客も見込めない。ただでさえ、僕らの公演は集客を見込めないのに。

いや、そういった外的な要因もさることながら、本当のところは、劇場に集って暗がりに座り、黙って作品を享受するという「不自然さ」にもう耐えられないと思ったのだった。

コロナ以前も、劇場という場所、あるいは劇場において演劇を上演することに対しては大きな疑問をいだいていた。

設えられた客席に座ること、そこに対して一方的に表現を行うことによって観客をあたかも「消費者」のように規定する態度、外界と隔絶された環境を作ることによって内/外の境界を強固なものにすること、どれだけ舞台上においてポリティカル・コレクトネスを押し進めていても、特に小劇場の客席が「多様」ではないこと……etc、劇場で演劇作品をつくることをためらう理由は枚挙に暇がない。だからこそ、僕は、誰も消費者になら(れ)ず、外界との境界線も極めて曖昧な民俗芸能というフレームの豊かさに憧れ、一時期、相当数の芸能を見ていた。

そのような疑問を持ちながらも、これまで劇場の中で作品を上演してきたのは、劇場の特殊な環境でなければ実現し得ないダイナミズムを生み出すことができること、あるいは作品というプラットフォームに乗ることによって、水平的にも時間的にも広い世界にアクセスできることに魅力を感じていたからだった。そのため、清水穂奈美の演技は、とても強く、とてもかっこいいものとする必要があったのである。

しかし、コロナ禍は、今まで無視してきた問題を一気に顕在化させた(それは、東日本大震災がこの国のあらゆる問題を可視化させたことに似ている)。人が集まること、なぜ集まるのか、ということ、なぜ、観客席に座らなければならないのか、誰と観客席を構成していくのか。感染症の拡大は、確かに演劇産業に打撃を与えたが、それだけではなく、演劇というアートフォームのフレームに対する打撃ではなかったか。だからコロナ禍を通じて、演劇(産業)を守ろうという動きには心の底から賛同する一方で、これを機に演劇を巡るフレームが何も変わらないなら、演劇などさっさと滅亡すればいいとも思っている。

こうして、コロナ禍以降、耐えきれなくなった劇場作品に対する違和感に折り合いをつけるため、僕らは『もしもし、わたしじゃないし』『もしもし、シモーヌさん』といった電話演劇作品を発表してきた。

不特定多数の観客が一箇所に集まって押し黙るのではなく、1対1の関係で声がダイレクトに伝わること/伝わってしまうことに、僕はとてつもないおもしろさを感じるし、それを、ひとりの人間のパーソナルな部分に届けるというのも楽しい。俳優と観客の1対1で上演をしている都合上、この作品を体験する観客の数は決して多くないが、この形式にはまだ多くの可能性が埋もれていると考えている。そのため、もう無理して不自然な劇場作品など作りたくないと、個人的には思っていた。

とはいえ、アーティストとしての個人の判断とカンパニーの主宰者としての判断は少し異なる。1年をかけて何回も公演をしていくことで、ようやくだんだんと説得できるようになってきたが、やはり俳優としてもスタッフとしても電話演劇だけでは満たされない部分は多い。人前に身体がさらされること、それを同じ空間にいる人が享受するという喜びは根源的なものであり、その魅力も十分に理解できる。

じゃあ、今、必要な劇場作品とは何なのか? あるいは、自分が心地良いと感じることができる劇場作品とは? カンパニーメンバーという外圧に押され、苦し紛れの末に生み出したそんな問いが、今回、滞在制作という方法を選んだ理由であり、この2週間の基盤となった。

滞在制作に先立って、僕らは東京でおよそ1ヶ月あまり稽古を重ねた。そもそも、『しあわせな日々』の膨大なセリフは、2週間で覚えることは難しいし、僕自身「作り変えたい」という気持ちを抱えながらも、どのように作り変えるのかについては漠然としていた。そうして、稽古をしながら話し合い、これまで美術として使用してきた鉄の円丘を使用しないことに決めた。その代わり「円丘」としても見立てられる「テーブル」をつくることを決めた。

具体的な関わりが生み出す強度

僕らの公演に協力してくれる友達が住んでいた関係で、以前から、僕らは沖縄に何回か足を運んでいて「しあわせな日々」をいつか沖縄でやりたいね、という話をしていた。この「沖縄で」という言葉には、「基地の島」であること、中央政府から顧みられておらず、歴史的・政治的に「植民地」という言葉がふさわしい場所であることが含まれている。「しあわせな日々」という物語に、現実の政治を対置することによって、この物語に含意される政治性を引き出せるのではないか、と漠然と考えていた。

でも、今回、作品を作るにあたって、そのような大文字の「沖縄」は、どんどんと失われていく。

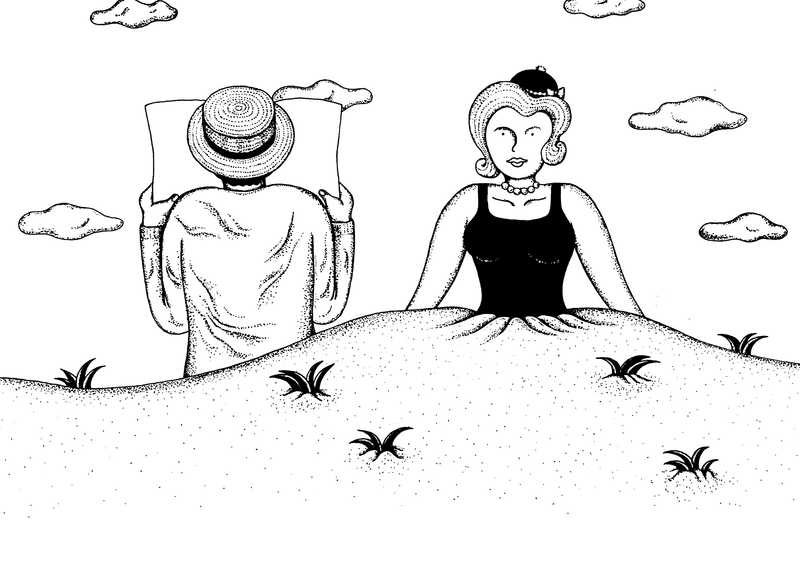

美術の横さん(横居克典)と舞台監督の新さん(伊藤新)は、メイクマンという地元のホームセンターで材木や針金を買い込み、舞台美術を作り始めた。舞台としては、ウィニーが埋まる丘を「テーブル」に見立て、観客はその縁に、ウィニーと同じ目線の高さで座る。部屋全体には針金で作った線と、竹や刈り取ってきたススキなどの有機物が装飾される。出来上がった美術は、乱雑な藪のような空間になった。そのアイデアのベースには、みんなで散歩をしながらガジュマルの木を見た経験や、亀甲墓を見た経験などがおそらく影響している。

滞在期間中、僕らは、「オープンスタジオ」として、稽古見学を自由にしたり、ワークショップを行ったり、他のアーティストの作品を見たりしていった。たまたま銘苅ベースで行われていた日本国憲法の上演に出演していた弁護士のSさんと法学講師Hさんとはかなり仲良くなり、滞在一週間目の週末に行った『俺が代』の上映会にも来てくれた。オープンスタジオには、以前銘苅ベースで上演した時に知り合った人々や、沖縄の大学院でベケットを研究しているという学生、あるいは、沖縄に移住したもののこれまで活動をできなかったという演劇関係者などが来てくれた。

今や、「地域と関わる」なんて、助成金を獲得するための修辞や、アーティスト側の身勝手さを表すような言葉に堕しているのであまり使いたくない言葉だけど、そうやってコツコツと関係を作ることは「地域と関わる」という行為に分類される。

普段、東京という大都市で活動していると、どうしても観客との関係は「公演」という行為に収斂してしまう。

演劇作品は2時間の上演時間であれば、その2時間に付き合うことで、「誰もが」楽しむことができるという前提に立っている。けれども、実際はそうではない。日本語話者でなければ日本語で行われる上演を楽しむことはできないし、視覚障害者には楽しむことができない演劇もある。そもそも、演劇を楽しむためには、一定以上の金銭や文化資本が必要であることは言うまでもない。演劇を作るというだけでなく、見るということもまた、長い教育や修練を経て、危ういバランスの上で行われる行為なのだ。

だから、「金さえ支払えば誰でも観客になれる」という、乱暴で心地よい関係に魅力を感じるものの、今回は「公演」という場所に収斂させることなく、2週間に引き伸ばされた関わりの行為として、演劇を実行したいと考えていた。

別の言葉で言えば、それは、観客という抽象的な存在ではなく、固有名を持った具体的な存在として観客を捉えることだ。

そうすることによって、「宛先」を得た表現は、これまでとは異なった意味での強度を生み出すのではないか。オープンスタジオに顔を出す人間、あるいは、たまたま出会っただけの人間、無関心な人間、もしかしたら僕らにポジティブな感情を抱いていないであろう人間を含めて、僕らは無数の関係性の中に暮らしている。この具体的な関係性に目を向けることによって、演技法のみならず、「しあわせな日々」という作品の意味も変化する。

これまで、何回読んでも何回聞いても了解することが難しいベケットの言葉をパフォームする際には、観客をその言葉の意味から引き離し、その視線を声や肉体といった具体的な次元にとどまらせ続けていた。ウィニーという人の思考ではなく、バイタルを表現するために言葉=発話を使い、ウィニーという人の身体感覚を掘り下げようとしていたのだ。

今回の作品において求める具体性は、少し様相が異なる。これまで、俳優の身体のレベルで求めていた具体性を一旦保留し、ウィニーのセリフを具体的な「やり取り」の中に置く。翻訳者の許可を取り、「です・ます」といった語尾が付け加えられることで、言葉は、宛先を持った具体的な「誰か」への言葉であることが強調され、俳優が発話をするうえでのとても明確な根拠となる。

だから、今回の演出では戯曲に指定された円丘を「テーブル」に作り変える必要があったのだ。

同じテーブルにつく、というのは、20世紀の哲学者・ハンナ・アーレントが『人間の条件』において語った公共の比喩であった※。同じテーブルにつく。それは、身体的に、「この場所」にある「この身体」を否応なしに想起させる行為だ。同じテーブルに、フィクションの側にいるウィニーがついている。しかし、それは「リアル」な観客の身体に対して語りかける。このテーブルを置くことで、観客をフィクションの側に誘い、フィクションをリアルな場に引きずり出される(ちなみに、感染防止対策として2m距離を取ったほうがいいという実際的な事情もあった)。

※世界の中に共生するというのは、本質的にはちょうど、テーブルがその周りに座っている人々の真ん中(between)に位置している ように、事物の世界がそれを共有している人々の真ん中にあるということを意味する。つまり、すべての介在者と同じように、人々を結びつけると同時に人々を分離させている

ただし、「リアル」であることは決していい効果だけを生み出さない。「リアルである」ことは、観客を「ここ」に縛り付け、息を詰まらせるものにもなってしまう。だから、フィクションの軽やかさ・無責任さは、演劇にとって欠かすことができない。今回、ウィニーの夫であるウィリーという存在は、徹底してフィクションの世界の人間である必要があった。

フィクションとリアルの水際にいるウィニーの身体と、フィクションにのめり込んでいるウィリーの身体。彼らは、住んでいる世界や見ている世界が全く異なっている。それを強調させるために、テーブルの下に位置するウィリーが入る「穴」の中には、プールが設置された。

夫婦の話としての『しあわせな日々』

では、上演では何が起こっただろうか?

29日と30日の2日間で行った上演には、のべ40人以上の観客が訪れた。わが街の小劇場にある大きな窓からは、どうせ準備の様子が見えてしまうので、開場時間は1時間前に設定された。ウィニーがメイクをしたり、丘に入ったりする姿も見せてしまったし、ウィリーが寝そべるところも見せた。そもそも、開場中に、俳優たちはずっと話している。それは、サービスとしてというよりも、招いた人がやってきたら喋るという程度のこと。

いざ、上演が始まると、これまで上演したどの『しあわせな日々』よりも、言葉が観客の身体の中に取り入れられているように感じた。もちろん、ベケットの難解な言葉の意味はよくわからない。前述の「宛先」を強調することによって、言葉を観客と分かち合うことができた。3年前の初演時には、105分ほどだった上演時間は、90分未満に短縮された。清水によれば、「演劇の間」を使うことをやめたのだという。それはそれで演技論としてとてもおもしろい発見なのだけど、僕は、まだちゃんと言葉にできる段階ではないので深くは追求しない。ただ、軽やかで「普通」の演技は、僕が近年ずっと求めてきたことで、それができたことは、清水にとっても大きな転換点になったであろうことは間違いない。

第2幕になると、腰まで埋まっていたウィニーは肩まで埋まる。これまでは、鎧のような鉄がせり上がってくる仕掛けをつくっていたけれども、今回は、1幕が終わると「休憩」とウィリーが宣言し、ウィリーは即座に舞台監督になる。ウィニーは立ち上がって、2幕に向けて、首まで布を巻かれたり、針金を巻かれたりする。1幕で作ってきた空気の余韻や、2幕でこれから起こる変化が台無しの演出になりかねないのだけど、それでいい。特に今回、観客は、僕らが作るものに対して驚かされたり、感動させられたりする人としては規定していない。彼らは、同じ時間と空間を一緒に過ごしていく人である。

90%以上という驚異的なアンケートの回収率だったが、感想としておもしろかったのが、ベケットや不条理劇といった、演劇史てきな言及がほとんどなかったこと。『しあわせな日々』という物語は、ベケットが生み出した不条理演劇の金字塔的な作品である一方、「夫婦の話」であり「しあわせってなんだろう?」と考えられる話である。僕は、この作品を上演するにあたって後者のような態度こそが必要だと考えていたから、その目論見は成功したと言えそうだ。きっと、世界で最もアットホームでゆるいベケットの作品だったのではないかと自負する。

ハミングの代わりにカズーが使われている

21年9月、電話演劇として『もしもし、シモーヌさん<公衆電話バージョン>』を上演していた時、いったい何のタイミングかは忘れてしまったが、ふと「信託」という言葉を思いついた。

電話で演劇を行うにあたっては、「信じて託する」という態度がとても重要になる。観客と演者とは、同じ空間を共有していない。反応もささやかな息遣いはわかるものの、大きな反応はわからず、それをおもしろがっているのかどうかもわからない。それは、聞き手の側も同様だろう。俳優が、いったいどんな態度でテキストを発しているのかは、全くわからない。

もちろん、これは演劇作品であるので、明文化されていない最低限のルールはある。けれども、指示としては、公衆電話から電話をかけるだけなのだから、その間に何をしているのかは、自分の倫理に委ねられるし、もちろん、途中で電話を切ってもいい。

電話線というささやかな関係でつながっているふたりをつなぎとめているのは、信託するという態度ではないか。そこにあなたはいる。ここに私はいる。それを信じること。だから、私は喋ることができる。それは、『もしもし、シモーヌさん』でテキストを使用したシモーヌ・ヴェイユの態度に似ている。「真空を受け入れること」と彼女は言う。受け入れるとは、信託することから始まる。

そして、信託とは、何も電話を使った特殊な演劇に限った話ではない。

今回、僕らはこれまでの作品とは、観客との関係を大きく変えた。これまでの僕であれば、決して舞台の転換を見せることは許さなかったはずだ。でも、今回、それを許せてしまったのは、やっぱり、この「信託」という言葉を求めていたからだろうと思う。信託し合うための手続きとして、僕らは2週間をこの劇場を中心とした場所で過ごし、観客との関係を培った。そうして、言葉を届け、身体を見せた。準備段階を見せても、転換の段取りを見せても、観客はそれによって冷めることなく作品を受け取ってくれるし、作品世界よりも広い領域として、僕らがここに存在することを受け取ってくれる。そして、『しあわせな日々』という作品を、演劇史的に価値の高い作品としてではなく、シンプルな物語として受け取ってくれた。

改めて、僕が劇場作品を作れなくなった違和感について考えてみる。

コロナ禍になって機能しなくなったのは、劇場ではない。劇場における「公共」が機能しなくなったのだ。他者は、ウィルスを媒介するものとなり、固有名を持った人ではなくなった。「保菌しているかもしれない」「感染させるかもしれない」という疑念は、他者に対する信頼を奪い取る。だから、劇場は閉ざされなければならなかった。

信じて託すこと。それによって、特殊な関係を生み出され、その関係が空間を醸成していくこと。今回、滞在制作公演におけるいちばんの成功は、そのようなプロセスを2週間という時間をかけてゆっくりと丁寧に踏むことができたことだった。

10月も後半だと言うのに、半袖と島ぞうりで2週間を過ごし、沖縄そばを何回も食べた。何人かの人からは、今後忘れがたい言葉をもらうことができた。そうして、僕は、もう一度劇場作品をつくろうと思えるようになった。きっと、これまでとは違う関わりから演劇を発想することができると感じている。

わが街の小劇場 滞在制作発表公演

「しあわせな日々」

日程|2021年10月29日(金)19:00 、10月30日(土)15:00

会場|わが街の小劇場

クレジット

作|サミュエル・べケット

翻訳|長島確

演出|萩原雄太

出演|清水穂奈美、伊藤新(ダミアン)

舞台監督|伊藤新(ダミアン)

照明|千田実 (CHIDA OFFICE)

美術|横居克則

衣装|田中迅人

宣伝美術|葛綿晴奈

制作|清水聡美

助成|⽂化庁「ARTS for the future!」補助対象事業

製作|合同会社かもめマシーン

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?