平泉澄先生『芭蕉の俤』覚書 その一

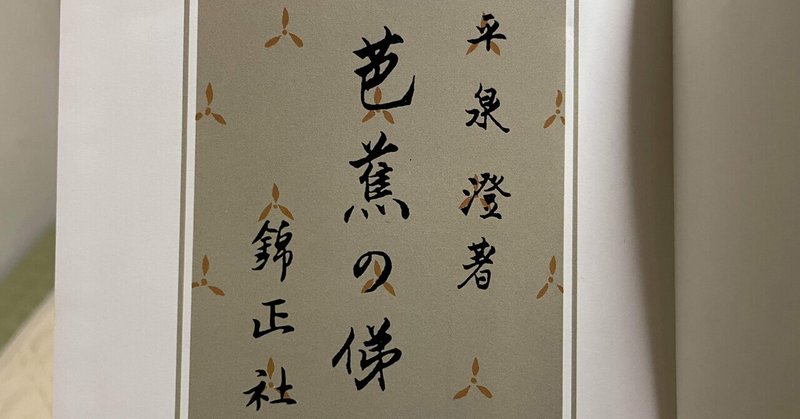

いつもお読みいただき、ありがたうございます。玉川可奈子です。私が大切にしてゐる本について、しばらくその眼目や感じたことを書きます。最後までお付き合ひいただけたら幸甚です。なほ、大切にしてゐる本とは、表題の『芭蕉の俤』(錦正社)です。

平泉澄先生の御著書の中で、異色を放つてゐるのが『芭蕉の俤』でありませう。いはゆる先哲や忠臣義士に光を当てられ、皇国に殉じた人物を顕彰された先生にして、何故、芭蕉なのでせうか。

私は本書を通読すること幾数回、やつと自分なりにその答へを導き出しましたが、改めて拝読すると他にも面白い点が多くありました。

なほ、表題の「俤」は「おもかげ」と読み、漢字は国字です。面影のことです。『万葉集』にも「おもかげ」といふ表現はたびたび使はれてをり、そのことは本書でも指摘されてゐます。

序文

まづは序文を見てみませう。

序文では、本書の眼目が余すところなく記されてゐます。

先生が東京帝国大学の教授を辞され、故郷白山神社に帰られて八年。

満目の傷心、無限の恨事、言語に絶するうちに、わづかに心を慰むるもの、幸に古賢先哲の書の、戦災を免れて遺存するのがあつた。しかも別して親しみ深く覚えたものは実に芭蕉であつた。

先生は芭蕉に心を慰められ、親しまれました。次のやうに芭蕉を評されます。

まこと芭蕉は、尋常風騒の客では無い。西行を慕つて、とくとくの清水を汲み、能因を思ひつつ、白河の関を越えたばかりで無く、延元の御陵の前に伏しては、何を以てか当年を偲ばむと慟哭し、高館の城址にたたずんでは、国破れて山河ありと誦して落涙した。歴史の伝統、義人の命脈伝へてここに存するを見る。

芭蕉は、ただの風流人ではなく、歴史に生き、歴史に涙を流した。さう、伝統と共に生きた人物であると先生は評価されてゐるのです。

西行

本書の目次を見ると、芭蕉を論じる以前に、西行から始まり、藤原実方や木曾義仲など平安時代まで遡つた人名が見られます。しかし、彼らは全て結論部分である「芭蕉の俤」を述べるために必要なのです。特に、西行は芭蕉の憧れの人物の一人でした。

「第一 西行」を見てみませう。

西行の歌は「月」が目に付きます。「百人一首」の歌にも「月」が読まれてゐますね。

西行にとつては、月は忘れがたき悲恋の想出であり、恋人の象徴であり、おもかげの名残である。何故さうであるかは、もとより明瞭ではないが、恐らくは弓張の月の光美しき夜に、その佳人に逢つた為でもあらうか。とにかく月を見れば嘆き、月を見て慰み、月影に馴染んでは憂き世をも忘れ、一生の想出を月の一点に集中したのが、西行である。

西行は恋のために出家したといひます。月は恋人の象徴であつたのです。では、その恋の相手とはどのやうな相手だつたのでせうか。

恋の末遂げ得ぬを、身分の尊卑の故とさとつては、元の身分におさまつて、おめおめ地下に警衛の任に当り、殿上の遊びを雲井のよそに眺めて、安んずる事も出来なかつたのであらう。若しそれに安んずるとすれば、彼の恋は身の程知らずの僭上者の、一時の思ひあがりか、かりそめの浮気心として、軽蔑せられなければならぬ。ここに西行は、一身を犠牲にして、その恋の真実さ、彼の心の誠を、実証しようとしたのである。

何とこはかずまへられぬ身のほどに

人をうらむる心ありけむ

思ひ出づる過ぎにし方を恥かしみ

あるに物うきこの世なりけり

世の中を背き果てぬといひおかむ

思ひしるべき人はなくとも

即ち西行は、その恋人に対して、自分の恋の真実性を実証し、今更恋の成就は願はないものの、心から彼の悲恋をあはれと受け入れて貰ひたい念願で、出家したのである。

西行の相手は、雲の上の人、すなはち身分高い人でした。つまり身分の差があつたのでした。かなはぬ恋ゆゑに芭蕉は出家を選択しました。

今西行が、辞世の時を選んで、きさらぎのもちづきを採つてゐるのは、釈迦涅槃の日にゆかりを求めようとしたのであらうが、同時に其の生涯を決定した彼のまぼろしの佳人の、忘るる間なき想出が月明の夜であつた事を思ひ合せなければならぬ。単なる往生希求の歌としては、ここに現れてゐる言葉は、余りに花やかである。絢爛たる最期といはねばならない。これ即ちその一生は、美の女神に捧げられたからである。美の女神に仕へたる人の最後は、枯淡空寂であつてはならないと同様に、その歿後のとぶらひも亦、花やかでなければならぬ。それ故に西行は

仏にはさくらの花をたてまつれ

わがのちの世を人とぶらはば

と歌つたのである。西行の初一念は、七十三歳にして目を閉づる時まで少しも変らず、実に其の生涯を貫き通したのである。

西行は、自らの「けじめ」を貫き通した人物であつたといへませう。そして、ある意味では彼も敗者でした。後に木曾義仲や源義経のところでもありますやうに、芭蕉は敗者に同情しました。

出家後の行動を見ても、流石は重代の勇士たる面目を失つてゐない。無論西行の性格好尚は複雑であつて、一面には上代貴族の花月を弄ぶ風流があり、他面には中世武士の弓馬を事とする勇剛があり、そして今一つは仏教の欣求浄土の菩提心が存した。

されば月の夜鎌倉に兵法を説いた西行は、今雪の日に衣川の防備を案ずるのである。若冠にして左大臣頼長より重代の勇士と称せられたる西行は、それより五十年の歳月を経て、今や古稀にも近い老の身でありながら、剛壮の士気、一分の隙も無い。

彼は源頼朝に対し弓馬の道を説き、その礼であつた銀の猫を子供に与へました。西行は、出家後も、武士たる面目を保ち続けてゐたのでした。ここが、芭蕉が彼に心服した理由でせう。

読めば読むほど、ただ西行の風流な点にのみ芭蕉が慕つてゐたとは思へないのです。

次回は「第二 実方」について見て行きませう。実方とは、藤原実方のことです。(続)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?