川瀬巴水―石川県立美術館

金沢といえば21世紀美術館が有名ですが、そのほかにも、金沢には多くの美術館や博物館があります。

本日、私が訪れた石川県立美術館は、兼六園に隣接する「本多の森」と呼ばれるエリアにありますが、ここ「本多の森」には、石川県立美術館のほか、国立工芸館、石川県立歴史博物館も並んでいます。

と、いかにも、ゆったり、美術館を訪れたようなはじまりですが、石川県立美術館にて川瀬巴水展が開催されるのは9月2日から10月1日までであり、ぎりぎり間に合っての鑑賞でした。

今回はじめて美術分野の記事を試みたのには二つの理由があります。

一つは「新しい分野に挑戦したい」という気持ちからで、もう一つについては後述します。

「新しい分野に挑戦したい」と意気込んだものの、私は「美」に関して述べることがすこぶるニガテです。愛でるのは好きでも、それを言葉にできないのです。それでも私なりの記事を作成してみたいという願望はどこかにあって、本日、ついに挑戦します。ただし、これが最初で最後となる予感がムンムン漂っており、多分、そうなると思います。

などと、なんとも弱気な発言ですが、そろそろ本題へ入りましょう。

***

大正から昭和にかけて活躍した木版画家・川瀬巴水(一八八三~一九五七年)の作品と生涯を紹介する「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」(北陸中日新聞、石川テレビ放送など主催)が九月二日、金沢市の石川県立美術館で開幕する。三十日には、会場設営が始まった。

巴水は東京で生まれ、三十五歳の時、伊東深水の木版画「近江八景」に影響を受け、日本画家から木版画家に転向。版元の渡辺庄三郎や彫師、摺師(すりし)らとの共同作業で新たな色彩や表現に挑み続け、「新版画」を確立させた。

展覧会では「旅情詩人」とも呼ばれた巴水の画家としての生涯を、初期から晩年まで約百八十点の代表的な作品とともに紹介する。金沢や氷見など北陸を描いた九点や、絶筆となった「平泉金色堂」(一九五七年)もある。

十月一日まで。会期中無休。

2023年8月31日

川瀬巴水の紹介については、端的にまとめられた上記記事を引用しました。

また、同新聞社の川瀬巴水 旅と郷愁の風景から、展示会の”みどころ”と画像4点を下記に拝借します。

みどころ

鏑木清方から「巴水」の画名を授かり、木版画家・川瀬巴水として版元の渡邊庄三郎と歩み出した初期から関東大震災が起きるまでの作品を紹介。各地で描いた画集『旅みやげ』や『東京十二題』など、まとめてみる機会の少ない連作を展示します。

(右)《月嶋の渡舟場》東京十二ヶ月

巴水は1920(大正9)年秋などに北陸を幾度も旅しました。武家屋敷や浅野川の風景は、巴水の目にどのように映ったのでしょうか。会場では、巴水が描いた北陸三県の作品も展示します。

(右)《金澤下本多町》旅みやげ第二集

巴水の青に惹かれる私は、展示されていた金沢がテーマの青い作品を探してみました(参照元:パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集)。

私の感想

・水面に映る影が見事。

・月に憧れがあるため、月のある風景にはどうしても惹かれる。

・遠くから眺めると、まるで写真のよう。

・印象に残った作品は多くあれども、タイトルを覚えている作品は『伊香保の夏』『夜の新川』『瀧之川』『松嶋双子嶋』

・タイトルを思い出せない作品は「よくある路地の夜の風景」

巴水の作品にあんなにも感嘆した胸の鼓動を文字にできず、箇条書きでの感想となりました。視覚での感動を言語化する能力がまだ足りないため、人には得手不得手ありと割り切って、潔く?箇条書きとしたしだいです。

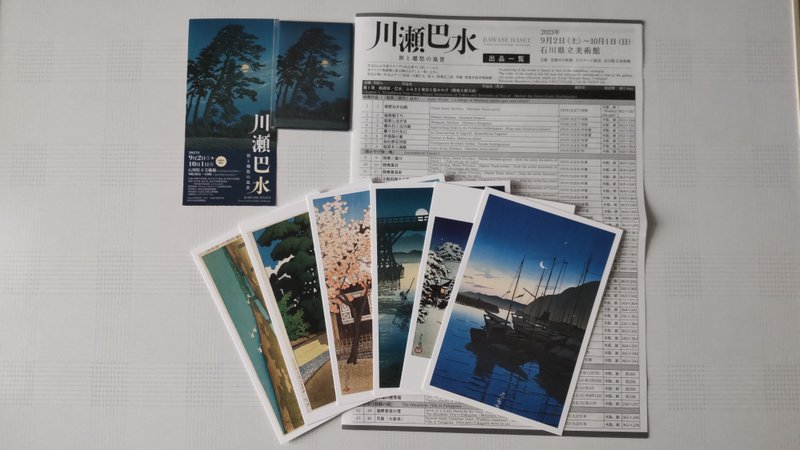

しかしながら、それではちょっと物足りないので、作品を鑑賞後に特設販売所で購入したグッズを紹介します。

ポストカード6枚。

入場券とマグネットに描かれている作品は

《馬込の月》、出品数は全部で180点。

ポストカードの内訳は左から《金澤浅野川》《金澤下本多町》《春のあたご山》《小千谷旭橋》《The Japan Trade Monthly表紙》《別府の朝》です。

手に入れたかった《金澤ながれのくるわ》は

販売されておらず残念でした。

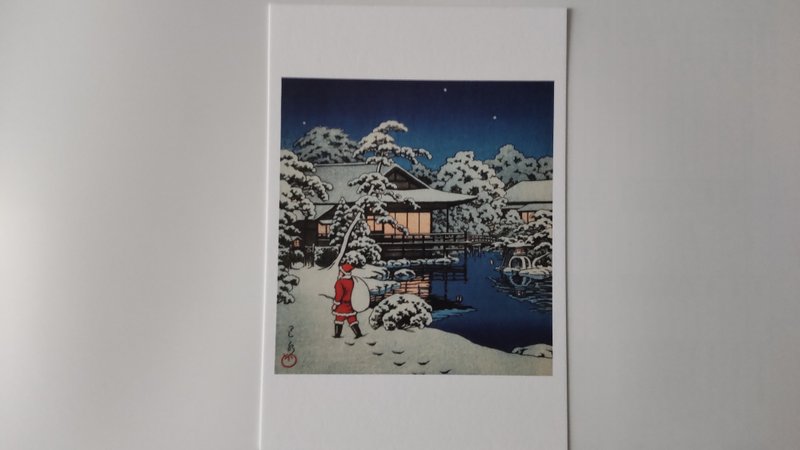

一枚です。

《The Japan Trade Monthly表紙(No.68)》

日本を紹介するアメリカの雑誌の表紙となった

作品です。

浮世絵にサンタクロースとはなんとも遊び心が

ありますね!

《別府の朝》です。

《春のあたご山》は巴水にしては珍しい作風に

思えました。

《小千谷旭橋》と《別府の朝》はどちらも水面・舟・月の構図ですが、

《小千谷旭橋》の色味が緑がかっているのに対し、

《別府の朝》は私が思う巴水の青です。

また、展示作品であることが、これら

ポストカードを選んだ理由で、

《金澤浅野川》と《金澤下本多町》は

上記「みどころ」にて

掲載があるため、ここでの画像を省略しました。

ここで、先に「もう一つについては後述します」としていた件です。

実は現在、お題「#この町がすき」に応募すべく、記事を作成中でありまして、いつもはこっそり写真を撮っている私が、この度ばかりは観光客の方にまみれて金沢の町を「散策」し堂々と「撮影」に励んでいますが、その意気込みがついつい美術館でも発動し、美術館を紹介するような写真を4枚撮影してしまいました。

ならば、便乗して掲載してしまおう!というのが目的です。

いつもより長い記事となっていますが、ぜひもう少しお付き合いください。

***

金沢駅方面から石川県立美術館がある「本多の森」へバスで行く場合、広坂バス停で降車し、すぐ近くにある交差点の向かいにある坂を上がれば、そこはもう「本多の森」です。

左手が兼六園、道路を挟んで右手が石浦神社です。

石川県立美術館です。

こちらは、展示室と展示室の間にある

休憩場所です。

窓の向こうに広がるのが本多の森で、

裏道をよく知る住民は、

この先にある「美術の小径」と呼ばれる

素敵な通路を利用します。

それはもう本当にため息がでるほど

素敵な小径(こみち)です!

奥にあるレンガの建物が「石川県立歴史博物館」で、

手前の白い建物が「国立工芸館」です。

お読みくださり、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?