学校現場における宿題への提言

小さいころからずっと宿題が嫌いだった。それは今も変わらない。しかしながら、その”嫌い”の意味が変わった。まだガキだった頃は、単純に勉強が嫌いで逃げていただけだ。しかし今は違う。その宿題は効果的ではないにも関わらず、それを強いられる。それが嫌いなのだ。

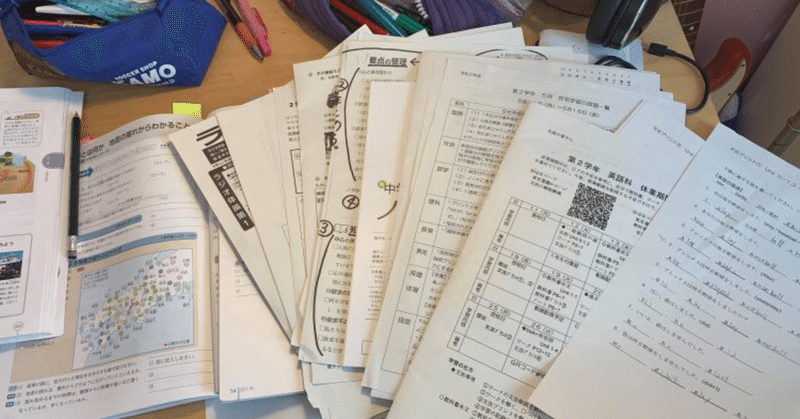

まず初めに誤解を避けるためにここでの”宿題”の定義をしておこう。別に小難しいものではなくここでは”宿題”を、誰もが経験した、教師が生徒に強制的に課す全生徒同じ学習内容のものとする。

生徒の学習能力、勉強法はそれぞれ異なるのにも関わらず、それをすべて同じ内容、量、やり方で強制する"宿題"は非効果的である。もちろん何も勉強しないよりかはマシだが、あまりに効率が悪すぎる。そんな”宿題”に生徒の嫌気がさすのも当然だろう。

それでは、実際どうすればいいのか。2パターン考えた。

1つ目は、宿題を効果的に改良することだ。実際にやり方を変えることでそれに意味を持たせることができる。例えば、一人一人、宿題の量や内容をその生徒ごとによって変えればよい。それにより個々の学力向上につながる。

そしてもう1つが宿題自体をなくすことだ。もし自分が教師になった時はこうするだろう。実際問題、1つ目に挙げたものを公立の学校で採用できるかと言われると厳しいかもしれない。それは大変効果的ではあるが、システムや技術のそろった私立校や学習塾でしか難しい話だろう。第一、宿題を出したところで果たして真剣に取り組む生徒がどれくらいいるだろう。自分の胸に手を当てて思い出してみてほしい。答えを写すだけの作業になっていなかったか、そもそもまず宿題は出していたか。そのようなやり方では、せっかくの時間も労力も無駄になってしまう。そこで私は、代わりに毎授業ごとに前回の授業の復習をしたり、一週間ごとに内容把握のための小さなテストを行うことにする。それにより、生徒を自分の力で勉強に向かわせることができる。最初は大変かもしれないが、その結果、生徒はもがきながらも自分なりの勉強法を見つけることができる。

最後に

今日、生徒たちが当たり前のように取り組んでいる”宿題”は、本当に意味のあるものなのか、私たちはもう一度考え直す必要がある。現在、自宅学習における大半を占めている”宿題”についてもう一度見つめなおすことで、日本の学生の学習水準は1レベルも2レベルも向上するだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?